肥厚型心肌病是临床上常见的遗传性心脏病,临床主要表现为不明原因的心肌肥厚。目前全球肥厚型心肌病患者约2000万人,估算中国成人肥厚型心肌病患者超过100万。过去认为肥厚型心肌病是运动员心源性猝死的主要原因。这一观点推及非运动员人群,临床上建议肥厚型心肌病患者运动限制。有研究显示,55%肥厚型心肌病患者未能达到最低的活动要求。而久坐不动的生活方式导致肥胖,并增加心血管疾病风险,还容易引起心理焦虑。因此限制运动的负面影响可能超过了其正面影响。运动对肥厚型心肌病患者到底利大还是弊大?本文通过文献回顾和分析,旨在重新认识肥厚型心肌病患者运动的意义,以期为肥厚型心肌病患者的运动提供合理建议,并为未来相关研究提供思路。

一、肥厚型心肌病并非心源性猝死的主要原因

肥厚型心肌病患者在运动期间发生心源性猝死的风险并没有想象大,肥厚型心肌病也并非心源性猝死的主要原因。Maron等证明肥厚型心肌病是美国运动员心源性猝死的主要原因,占死亡人数的36%,但有其他学者提出相反证据。英国一项为期10年的调查发现,运动员发生心源性猝死的病因中,心律失常性猝死综合征是最常见的死亡原因,占死亡原因的42%,而肥厚型心肌病仅占6%。与Maron同期的来自意大利的研究报告表明,冠状动脉异常致心律失常性右心室心肌病和早期心血管疾病才是运动员发生心源性猝死的最常见原因。通过评估运动员心源性猝死来说明运动对肥厚型心肌病患者的影响,这没有考虑到相关的人群特点,如种族、年龄和运动员的特殊性。事实上,一般肥厚型心肌病患者发生运动相关的心源性猝死相当罕见。加拿大一项随访研究发现,平均每年7000万人中仅53例心源性猝死归因于肥厚型心肌病,其中只有%的肥厚型心肌病相关心源性猝死与中高强度运动相关。另外,有研究表明年轻肥厚型心肌病患者发生心源性猝死多在日常活动、休息或睡眠期间,因此运动并未明显增加肥厚型心肌病患者发生心源性猝死的风险。

二、运动对肥厚型心肌病的潜在益处

运动可以提高心肺适能,增加峰值摄氧量。研究显示,与峰值摄氧量在18mL·kg–1·min–1以上肥厚型心肌病患者相比,峰值摄氧量低于18mL·kg–1·min–1者的死亡率和症状严重程度明显增加。Saberi等发现经过16周中等强度的运动,肥厚型心肌病患者峰值摄氧量增加了1.35mL·kg–1·min–1。Klempfner得到相同的结论,经过中高强度运动后,肥厚型心肌病代谢当量增加了2.5METs,相当于峰值摄氧量增加了8.75mL·kg–1·min–1。运动对舒张功能的积极影响有益于肥厚型心肌病患者。64例射血分数保留型心力衰竭患者进行运动锻炼三个月后二尖瓣舒张早期血流峰速度与二尖瓣环舒张早期运动速度比值下降,提示舒张功能改善。一项针对106例肥厚型心肌病运动员的研究也支持了这一观点,与久坐不动的患者相比,有运动习惯的运动员的舒张功能指数趋于正常。另外,运动对改善心肌纤维化也有益处。心肌纤维化可能引起恶性心律失常,从而导致心源性猝死。在肥厚型心肌病小鼠模型中,与久坐的模型小鼠比较,有运动锻炼的模型小鼠的心脏功能得到了改善,其心脏从病理性肥大转变为生理性肥大、心肌纤维化程度减轻,且越早运动效果越好。经过4周高强度运动,观察到糖尿病性心肌病大鼠心肌纤维化明显减少。以上研究提示,运动从提高心肺适能、改善舒张功能和减轻心肌纤维化等方面改善了肥厚性心肌病。

三、肥厚型心肌病患者适度运动既安全又有益

运动可以显著提高心肺功能,降低一般人群心血管相关疾病的发病率和死亡率。越来越多的研究证明,适度的运动对肥厚型心肌病患者也是安全有益的。

Petto报道了一例肥厚型心肌病患者进行5个月个体化运动康复,康复内容包括2个月低强度适应性训练和3个月中强度体能训练,结果显示心肌重构获得逆转,左心室质量减少15%,左室收缩期容积减少27%,输出末期容积减少22%,左心房直径减少4%,心脏功能得到改善。在一项为期5年的随机对照试验研究中发现,67例肥厚型心肌病患者在接受规律的16周中等强度踏车运动后,其峰值摄氧量增加了1.35ml/kg/min。另一项针对20例肥厚型心肌病患者的前瞻性非随机试验结果表明,患者接受(41±8)h中高强度运动干预后,其运动持续时间提高了35%,运动能力增加了2.5METs,相当于峰值摄氧量增加了8.75ml/kg/min。在这两项研究中,均未出现不良事件。Kwon等人在一项大型队列研究中,对7666例肥厚型心肌病患者进行了平均约5.3年随访。结果发现经过约5.3年不同强度的运动后,低、中、高度运动分别使肥厚型心肌病患者全因死亡率降低至9.1%、8.9%、6.4%,心血管疾病死亡率降低至4.7%、3.8%、2.7%。另一项大型观察性研究中发现,与普通肥厚型心肌病患者比较,患肥厚型心肌病的竞技运动员具有较高的舒张功能指数、较低的左室流出道压力和较少的二尖瓣反流。另外,Dejgaard等发现,132例肥厚型心肌病患者进行高强度运动训练后,其左室容积增大、舒张功能改善、心输出量增加,表明高强度运动对改善肥厚型心肌病患者的舒张功能有积极作用。Pelliccia等比较了15名进行常规锻炼竞技运动与暂停运动的肥厚型心肌病运动员,在(9±6)年的随访过程中,仅一名业余网球运动员在行走时心脏骤停;持续运动和暂停运动两组之间的不良事件发生率差异没有统计学意义。

总之,越来越多证据表明肥厚型心肌病患者进行适度锻炼是安全的,并有利于其运动能力和生活质量的提高。

四、肥厚型心肌病的运动指南演变

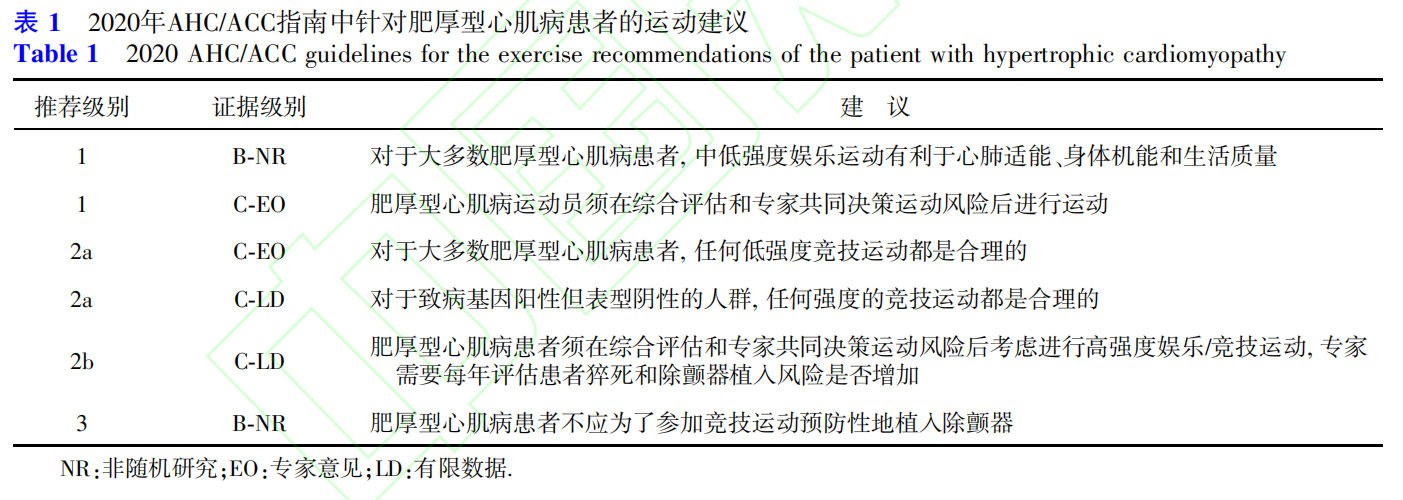

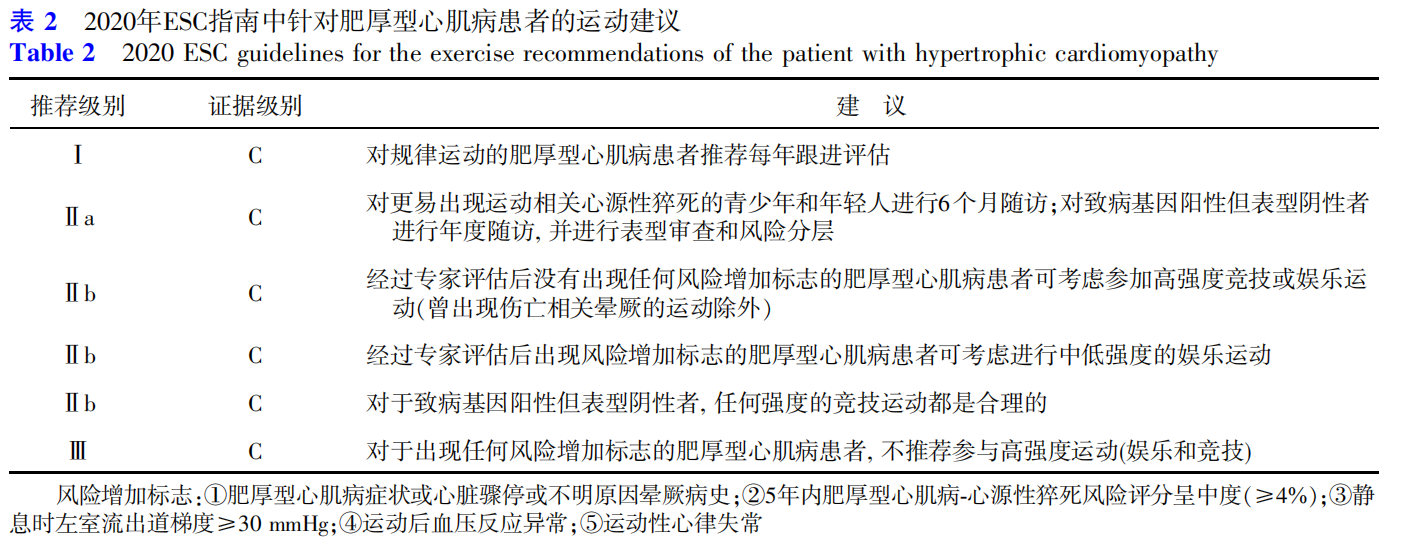

2005年AHA/ACC在对肥厚型心肌病患者运动建议的声明中提出,无论风险分级与治疗如何,肥厚型心肌病患者除了低强度运动外,不推荐参加其他任何强度的运动锻炼;而对于致病基因阳性但表型阴性且没有猝死家族史的患者,允许其进行竞技运动。同年,ESC心脏康复与运动生理学工作组在《患有心血管疾病的运动员参加竞技运动的建议》中提出,患明确肥厚型心肌病的运动员禁止参加竞技运动,但允许具有低风险特征的运动员(无家族人员猝死、无症状、轻度左室肥厚、运动后血压反应正常和无室性心律失常)参加低强度运动。2011年《AHA/ACCF肥厚型心肌病诊断与治疗指南》中,低强度运动仍是肥厚型心肌病患者的Ⅰa类推荐,但指出“肥厚型心肌病患者根据自身情况,参加一些中等强度娱乐运动也是合理的”(Ⅱa类)。2014年《ESC肥厚型心肌病诊断与管理指南》仍建议肥厚型心肌病患者不可以参加任何竞技运动,并提出患者参加娱乐运动应该针对其症状和疾病相关并发症(包括心源性猝死)的风险进行调整。2015年AHA/ACC在对患有心血管疾病的竞技运动员运动建议的声明中也提出了类似的观点。随着更多关于肥厚型心肌病患者运动安全性的数据出现,2020年《AHA/ACC肥厚型心肌病患者诊断和治疗指南》(以下简称AHA/ACC指南)和《ESC心血管疾病患者运动心脏病学和体育锻炼指南》(以下简称ESC指南)已经有了较为明显的变化,对肥厚型心肌病人群的娱乐和竞技运动强度采用了较为开放的态度,并强调了风险评估和第三方共同决策的重要性。AHC/ACC指南和ESC指南中针对不同人群的具体运动建议见表1和表2。

五、合理制定肥厚型心肌病患者的运动处方

大部分肥厚型心肌病患者在患病后出于安全的考虑故意减少运动量,即使这会对身心产生消极的影响。Sweeting等在研究中指出,超过一半的肥厚型心肌病患者没有达到最低的运动要求。虽然越来越多的研究表明,运动对肥厚型心肌病是安全有益的,但临床医生很难提供合理的运动建议。Cavigli等提出保障肥厚型心肌病运动安全的关键是进行综合评估、制定个性化运动处方,并进行长期随访。

5.1 综合评估

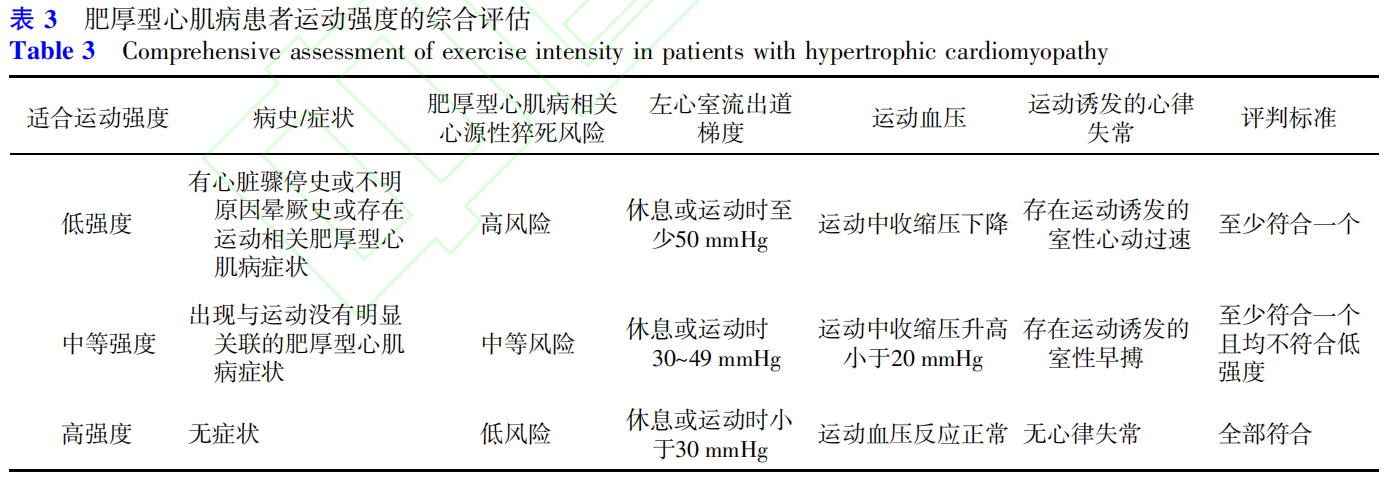

尽管运动处方背后的主要原则是相通的,但根据肥厚型心肌病一些特殊的临床表现,需要进行肥厚型心肌病患者运动风险分层。肥厚型心肌病患者个性化运动处方要综合患者的个人史(包括家族史)、基线参数评估、肥厚型心肌病相关心源性猝死风险分层、运动测试来制定。患者的个人史(包括家族史)需要考虑的因素包括性别、年龄、心脏骤停史、不明原因的晕厥史(特别是在6个月内)以及家族史,这些详细资料对综合评估至关重要。基线参数评估除了个人史之外,还包括肥厚型心肌病症状的严重程度以及其他并发症。肥厚型心肌病症状主要评估依据有超声心动图、静息与动态心电图、心脏核磁共振成像等。2020年ESC指南通过评估肥厚型心肌病患者的年龄、晕厥史、心源性猝死家族史、左心室壁最大厚度、左心房内径、左心室流出道梯度、非持续性室性心动过速等7个指标来个体化评估患者5年内心源性猝死风险,为是否需要预防性植入心脏复律除颤器以及进行运动锻炼提供指导。指南中肥厚型心肌病相关心源性猝死风险分层如下:5年内肥厚型心肌病相关心源性猝死风险小于4%为低风险,4%~6%为中等风险,大于6%为高风险。心肺运动试验作为运动测试主要检测手段,可以评估肥厚型心肌病患者的心肺适能和运动能力。运动测试须关注患者最大心率、心率储备、最大摄氧量、无氧阈、运动血压反应、运动心电图等。基于对肥厚型心肌病患者的综合评估,2020年ESC指南给出了运动强度建议,见表3。

5.2 个性化运动处方

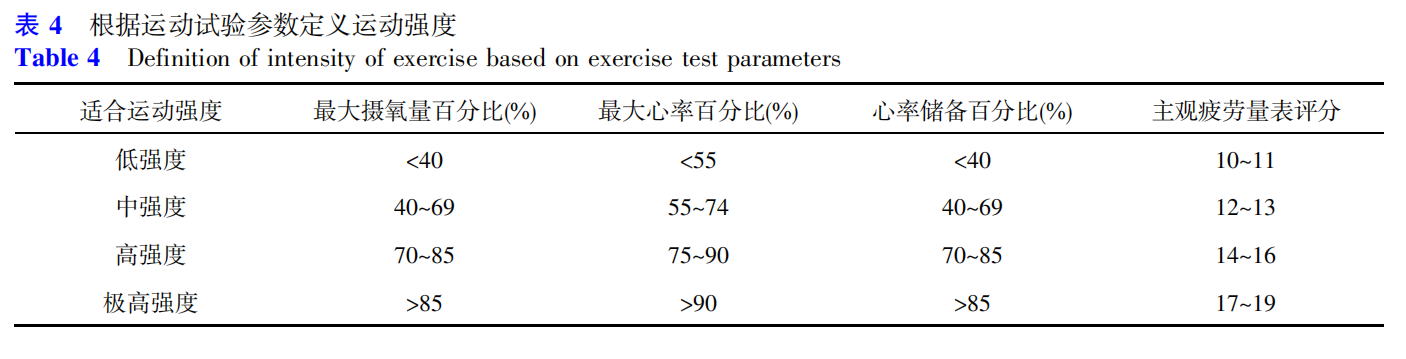

肥厚型心肌病患者的运动处方同样遵循“FITT”原则,主要包括频率(frequency,F)、强度(intensity,I)、时间(time,T)和方式(type,T)。其中运动强度可以通过运动试验检测到的最大心率、心率储备、最大摄氧量、无氧阈、主观疲劳量表评分来确定。2020年ESC指南通过运动试验参数划分运动强度,见表4。

Cavigli等率先提出对于肥厚型心肌病患者详细的运动建议:①建议患者从1周1次、1次10~30min的低强度有氧运动开始。②当患者适应后,可以每周逐渐增加频次,每周3~4次被认为是最佳运动频次;时间增加的幅度为10min,理想的运动时间为每周150~300min,在3~4周内增加到理想的时间总量。③在最初的3~4周内,建议患者低强度运动。④强度的进展需要考虑到患者当前运动强度适应情况、年龄及临床特征,中低强度是比较合理的运动强度。

六、结语

尽管运动对心血管疾病的益处已得到证实,但对肥厚型心肌病患者的运动建议却是高度保守的。限制运动的证据来源于以往观点认为的肥厚型心肌病是运动员心源性猝死的主要原因。现在越来越多的研究证实,肥厚型心肌病患者在运动中发生心源性猝死的风险并不高,进行适度运动反而是安全有益的。相关指南也从一开始只推荐低强度运动逐渐放开到接纳中高强度运动。因此,重新认识运动对肥厚型心肌病患者具有重要意义。为保障肥厚型心肌病患者安全有效地运动,综合评估、建立个体化的运动方案十分必要。deFeria指出,患者、医护人员、家庭成员或其他第三方参与的共同决策方案更能长久、有效地保障患者获益。此外,有研究者希望通过对携带致病基因但表型阴性者进行运动干预研究来进一步了解运动对于肥厚型心肌病是否具有预防作用。对于肥厚型心肌病合并其他疾病的人群运动方案是否需要特殊对待,有待更多样本的临床研究来探索。总而言之,肥厚型心肌病患者运动风险没有以往想象的那么高,在经过综合评估后按照个体化运动处方进行运动是安全有益的。

参考文献:略

作者:刘璐,朱锦云,陈慧敏,洪丽琼,蒋峻

作者单位:浙江大学医学院附属第二医院心血管内科

来源:浙江大学学报(医学版)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。