随着全球2型糖尿病(T2DM)患病率持续上升,这一慢性代谢性疾病已成为威胁公共健康的主要问题之一。T2DM的核心问题在于胰岛素抵抗和血糖调节异常,长期高血糖不仅增加了心血管、肾脏和神经系统等多重并发症风险,也显著影响患者的生活质量。因此,改善血糖控制、减缓病程及预防并发症是糖尿病管理的关键目标。在T2DM治疗中,运动作为一种有效的非药物干预手段,已被广泛推荐并应用于临床。尤其是抗阻运动,不仅可以提高肌肉力量,改善胰岛素敏感性,还能通过增强代谢功能帮助患者更好地控制血糖。中等强度抗阻运动已被专家共识认为是改善糖尿病患者血糖水平和提高身体健康的重要手段。然而,传统的中等强度抗阻运动对部分老年患者而言,因其体能下降、运动耐受性差等原因,在实施过程中可能存在一定困难,尤其是伴随其慢性疾病患者,常难以承受较高的运动强度。因此,如何在不增加运动负荷的情况下,达到与高强度运动相似的健康效益,成为糖尿病运动干预研究的重要方向。血流限制训练(BFRT)又称加压训练,是通过使用专门的压力装置限制局部血流,能够在低强度运动的情况下刺激肌肉,产生类似高强度训练的生理效果。研究表明,BFRT能够显著提高肌肉力量和改善代谢功能,特别适合老年人和体能较差的患者群体。本研究旨在探讨BFRT联合低强度抗阻运动对老年T2DM患者血糖控制的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

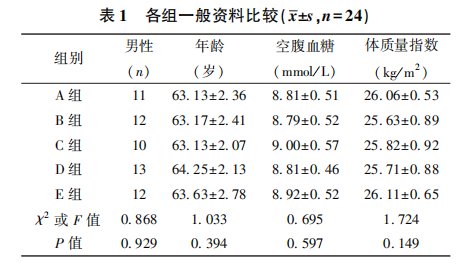

在长春市公开招募60岁以上T2DM患者120例,依据随机数表法分为A、B、C、D、E组各24例,各组一般资料无显著性差异(P>0.05),见表1。诊断标准:符合《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》中T2DM诊断标准。纳入标准:①年龄≥60岁;②符合上述诊断标准,且经临床检查确诊为T2DM≥1年;③空腹血糖(FBG)≥7.0mmol/L或餐后2h血糖(PBG)>11.1mmol/L;④无严重糖尿病并发症,并具备进行体育锻炼的能力,且能够承受一定运动负荷;⑤本研究经医学伦理委员会审查同意,患者自愿参加本研究并签署知情同意书。排除标准:①伴有糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷等急性并发症者;②存在严重心血管疾病、呼吸系统疾病、肾脏疾病或其他严重慢性并发症者;③运动系统损伤急性期及伴出血倾向者;④血糖控制极度不稳定,需要频繁调整胰岛素剂量的个体;⑤存在认知障碍或无法配合完成研究者。

1.2 血糖指标测定

取指尖血,采用血糖仪进行血糖测试:在采集血液之前,使用酒精对采血部位进行消毒,减少感染的风险。挤压手指可以帮助产生足够的血滴以供测试使用,在拭去第一滴血之前,先擦拭指尖的表面以去除污垢和汗水,以免影响测试结果。仪器已校准后将试纸条插入试纸插槽,获取测试结果。测定空腹血糖、血糖峰值、运动后即刻血糖、血糖差值(即血糖峰值-运动后即刻血糖)。

1.3 干预方案

本研究共设计5个运动干预方案,A组采取中等强度抗阻运动,要求受试者进行杠铃深蹲,每次4组,每组20个,组间休息1min,抗阻强度选择50%的一次最大重复次数(1RM);B组采用BFRT联合抗阻运动,受试者同样进行杠铃深蹲,但抗阻强度降低至15%1RM,每次4组,每组20个动作,组间休息1min,受试者在运动过程中需要佩戴加压带,该加压带放置股骨中上1/3处,尽量靠近大腿近端的腹股沟处,并缠绕大腿一周以上,紧贴大腿捆绑粘贴固定,捆绑时不宜过松也不宜过紧。血流限制施加的压力根据Loenneck等绘制的动脉闭塞压(AOP)与大腿围度关系对应表来确定,为减少运动过程中的不适感,本研究选用40%AOP。并选用间歇式加压法,在动作间休息时释放压力,于下个动作开始时重新加压;C组、D组、E组同样采用BFRT联合抗阻运动的训练方法,但抗阻强度有所不同,依次为20%1RM、25%1RM、30%1RM。3组训练次数、组数、组间休息时间和加压带的佩戴方式均与B组保持一致。所有训练方案在受试者出现血糖峰值后开始实施,以确保干预的时机合理。同时,为了保障运动连续性和受试者安全,组间休息时间被严格设定为1min。在进行抗阻运动之前,所有受试者需要接受杠铃操作方法的培训,以确保其能够规范使用训练器械,从而降低意外风险发生的。此外,每位受试者都会进行1RM测试,以评估其基础力量水平,并为后续设定抗阻运动强度提供科学依据。在B、C、D、E组中,受试者先进行各组单侧加压带训练,间隔1w后再使用双侧加压带接续训练。

1.4 统计学分析

采用SPSS 23.0软件进行单因素方差分析、双因素方差分析、t检验、χ2检验。

2 结果

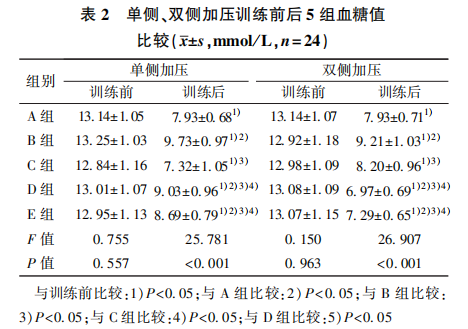

2.1 单侧加压训练前后5组血糖值比较单侧加压训练前,5组血糖值比较

差异无统计学意义(P>0.05);训练后,5组血糖值均低于训练前,差异有统计学意义(P<0.05);与A组相比,B、D、E组血糖值在训练后均显著升高(P<0.05),而C组与A组无显著差异(P>0.05);A、C、D、E组显著低于B组(P<0.05);D组与E组无显著差异(P>0.05),见表2。

2.2 双侧加压训练前后5组血糖值比较

双侧加压训练前,5组血糖值比较差异无统计学意义(P>0.05);训练后,5组均低于训练前,差异有统计学意义(P<0.05)。训练后,A、B、C组血糖值均显著高于D组(P<0.05),而D组与E组无显著差异(P>0.05);A、C、D、E组显著低于B组(P<0.05),见表2。

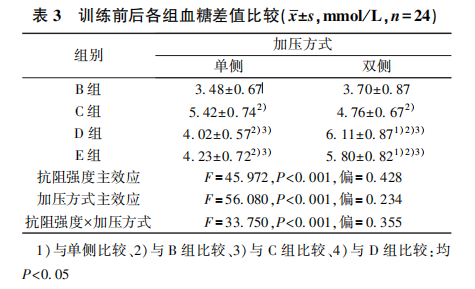

2.3 单侧与双侧加压训练前后各组血糖差值比较

抗阻强度呈显著性(F=45.972, P<0.001),说明抗阻强度的主效应存在,抗阻强度会对血糖差值产生差异关系;加压方式呈现出显著性(F=56.080, P<0.001),说明加压方式的主效应存在,加压方式会对血糖差值产生差异关系;抗阻强度与加压方式的交互项呈现出显著性(F=33.750, P<0.001),说明抗阻强度与加压方式的交互效应对实验结果的影响显著,即交互效应存在。与C组

相比,B、D、E组双侧加压的血糖差值较单侧加压明显升高(P<0.05)。双侧D组血糖降低效果最好,见表3。

3 讨论

本研究发现,传统的中等强度抗阻运动方案表现出了显著降血糖效果,中等强度抗阻运动已被广泛认为能够改善糖尿病患者的血糖水平和提高身体健康。在单侧加压条件下,BFRT联合20%1RM抗阻强度与50%1RM抗阻强度降血糖效果相近,可能与该强度下肌肉代谢应激反应的适度性有关。在20%1RM的低强度下,肌肉虽然受到血流限制的影响,但并未达到过高的代谢压力,从而避免了过度疲劳和损伤。同时,适度的代谢应激足以刺激肌肉适应性生长和代谢功能改善,进而达到降低血糖的效果。此外,单侧加压可能更有利于局部肌肉的集中刺激,使得代谢应激反应更为集中和有效。

与单侧加压不同,双侧加压条件下BFRT联合25%1RM抗阻强度表现出最佳的降糖效果。这一差异与双侧加压对全身代谢的影响更为显著有关。双侧加压不仅增加了肌肉代谢应激反应,还可能通过影响全身血液循环和代谢水平来进一步降低血糖。在25%1RM强度下,双侧加压达到了一个既能刺激肌肉生长又能避免过度疲劳的平衡点。这一强度下的代谢应激反应足以促进全身代谢水平的改善,进而达到降低血糖的效果。同时,由于双侧加压涉及更多的肌肉群和更大的运动范围,因此产生了更为显著的全身性效应。在双侧加压条件下,BFRT联合30%1RM抗阻强度在降低血糖上同样表现出色,其效果甚至超过了传统50%强度不加压的抗阻运动,但与BFRT联合25%1RM抗阻强度相比,降糖效果略差。其原因可能是BFRT联合30%1RM抗阻强度相较于BFRT+25%1RM抗阻强度会导致代谢应激水平过高,使得肌肉在短时间内消耗大量能量并产生大量代谢废物。这种情况发生时更倾向于利用快速可用的能源(如肌糖原),而不是从血液中摄取葡萄糖。相比之下,25%强度的训练能够在保证一定代谢应激水平的同时,避免代谢废物过度积累,有利于肌肉在长期训练中保持对血糖的有效利用和调节。

除单侧加压条件下的BFRT+20%1RM抗阻强度及双侧加压条件下BFRT+25%1RM、BFRT+30%1RM抗阻强度,其他组降糖效果并没有达到传统50%1RM抗阻强度。在BFRT+15%1RM抗阻强度中,虽然运动强度相对较低,但由于结合了血流限制技术,肌肉在低强度刺激下仍能产生一定的适应性变化。然而,这种适应性变化可能相对有限,因为强度较低,对肌肉的刺激不够强烈,从而限制了肌肉力量和代谢功能的改善程度。因此,在降血糖效果上无论单侧加压还是双侧加压条件下,BFRT+15%1RM抗阻强度的表现并不突出。对于25%1RM和30%1RM的抗阻强度,双侧加压的训练方式在降血糖效果上显著优于单侧加压。这是因为双侧加压训练能够同时激活更多的肌肉群,从而引发更广泛的代谢应激反应,促进肌肉对葡萄糖的摄取和利用,进而降低血糖。此外,双侧加压还可能通过影响内分泌系统,如促进胰岛素分泌和敏感性来进一步调节血糖水平。这些机制共同作用,使双侧加压在降血糖效果上表现出优势。然而,对于20%1RM的抗阻强度,单侧加压的训练方式却优于双侧加压。这与单侧加压能够更集中地刺激局部肌肉有关。在较低强度下,单侧加压可能更容易达到一个既能刺激肌肉生长又能避免过度疲劳的平衡点。这种适度的应激反应更有利于肌肉适应性改善和代谢功能提升,从而在降血糖方面表现出更好的效果。

综上,BFRT联合低强度抗阻运动为老年T2DM患者提供了一种新的、有效的运动治疗选择。单侧加压条件下BFRT+20%1RM抗阻强度虽然降糖效果略逊于双侧加压条件下的BFRT+25%1RM抗阻强度,但患者疲劳感不强烈,更适合体能较差的老年T2DM患者;而双侧加压条件下的BFRT+25%1RM抗阻强度降糖效果十分明显,对于希望迅速改善血糖控制的患者来说效果较好。因此,患者可根据自身情况(如体能状况、运动耐受性及降糖需求等)选择更适合自己的降糖方案。

参考文献:略

作者:付丽娟[1] 邹金含[1] 王贤雅[2] 王国凯[1] 李正彬[1]

单位:吉林体育学院[1]

长春中医药大学附属第三临床医院[2]

来源:中国老年学杂志2025年7月第45卷

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。