冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)是由于冠状动脉发生粥样硬化,引起管腔狭窄导致心肌缺血缺氧或坏死的心脏病,是临床上最常见的心血管疾病之一。心力衰竭(简称心衰)是多种心血管疾病的终末阶段,其病情严重,病死率高,严重威胁患者的生活质量及生命健康。既往研究表明,冠心病合并心衰的患者发生恶性心血管事件的概率和病死率远远大于单纯患冠心病或心衰的患者,而冠心病又是心衰最常见的病因。因此,对冠心病患者心脏功能进行早期监测、早期干预,防止其向心衰进展至关重要。目前临床判断心脏功能的方法大多较为复杂,且常受多种因素干扰,精确度不足,因而需要一种可以方便获得的、快速的、安全的评估方法监测冠心病患者心脏功能。

动脉压力波谐波分析法能够反映包括心脏在内的全身各个器官的病理生理状态,且因其操作简便,家用易推广,或可成为冠心病患者心脏功能监测新方式。动脉压力波谐波分析的基本工作原理是应用光电容积检测获得反映脉搏压力共振变化的动脉压力波信号,并通过傅里叶变换,将这一信号转换为数字化的谐波指标,定量描述不同谐波的动脉压力波特征。无创心排是通过描记心室血流阻抗波形直观反映患者心脏功能的心功能监测设备,能够较为精确且直观地反映患者心脏的收缩、舒张、射血、负荷等功能表现。本研究拟观察冠心病合并心衰患者与未合并心衰患者的谐波指标差异,并探讨冠心病患者动脉压力波谐波指标和无创心排指标的相关性,以了解冠心病患者心脏功能对动脉压力波谐波指标的影响,为冠心病患者评估心脏功能提供新的方法。

1 资料与方法

1.1一般资料

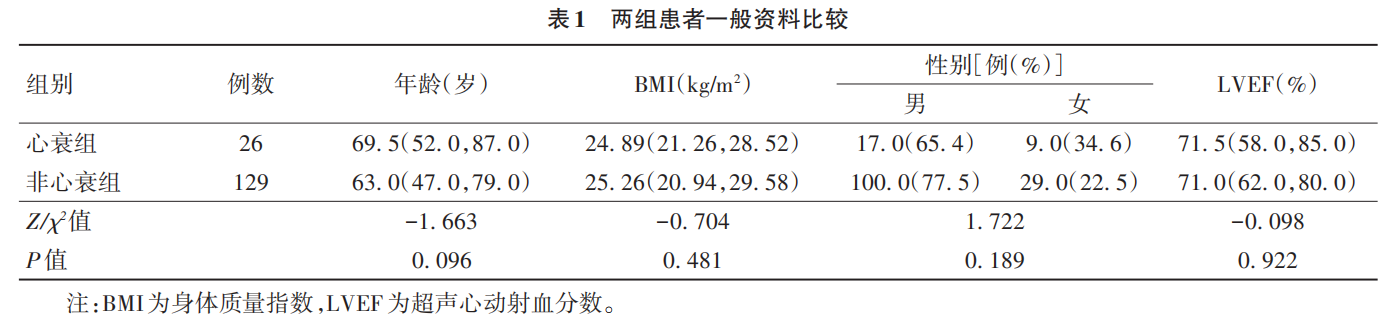

选取2023年3~4月于北京中医药大学第三附属医院心血管科符合冠心病诊断标准的155例住院患者,根据心衰诊断标准,分为冠心病合并心衰组(26例,以下简称心衰组)与冠心病未合并心衰组(129例,以下简称非心衰组)。两组患者年龄、性别、身体质量指数(body mass index,BMI)、超声心动左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究通过院伦理委员会审核批准(伦理批号 :BZYSY-2022 KYKTPJ-09)。

纳入标准:

①符合冠心病诊断标准;

②接受心血管病口服药物规范治疗;

③年龄≥18岁;

④自愿参加本研究。

排除标准:

①合并急性冠脉综合征或处于心功能失代偿阶段及恶性心律失常、低血压等生命体征不稳定的情况;

②合并严重呼吸、泌尿、消化、造血、内分泌代谢系统疾病、外周血管疾病、其他精神类及神经类疾病;

③处于妊娠或哺乳期;

④脉诊仪无法测量者;

⑤静脉使用血管活性药物者。

1.2方法

对所有纳入患者进行动脉压力波采集 N末端脑钠肽前体(N-terminal brain natriuretic peptide precursor,NT-proBNP)检验、超声心动检查及无创心排监测,如患者本次入院拟行经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI),则所有检测均在手术前进行。

1.2.1动脉压力波测量及指标计算方法

利用高精度智能电子脉搏采集仪器进行动脉压力波信息的采集。测量过程中,患者保持平卧位,平静呼吸,双手置于身体两侧放松,操作者同时测量患者左右手食指。单次采集时间为1min。

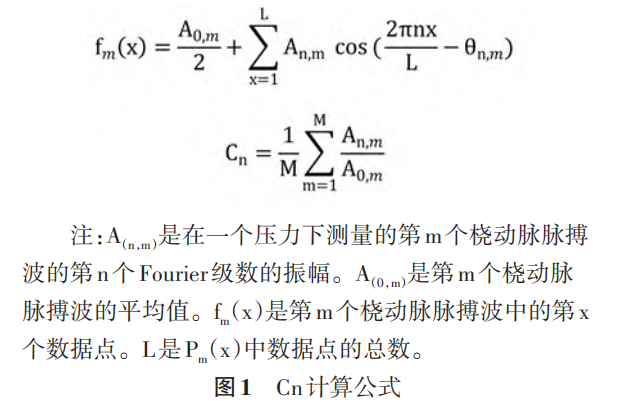

对动脉压力波进行Fourier转换,以心跳的整数倍作为共振频率,将动脉压力波分解成0~5次谐波,分别计算6个谐波频率的振幅C0~C5。计算公式见图1。

1.2.2无创心排检测方法

采用无创血流动力学检测仪进行心功能情况采集,测量过程中,患者保持平静呼吸,双足下垂位静坐,身体坐直不靠椅背,双手自然放松。操作者将电极片分别置于患者颈侧、前胸固定位置,采集患者心输出量(cardiac output,CO)、左心收缩时间(left ventricular ejection time,LVET)、前负荷率(early diastolic filling ratio,EDFR)等心功能指标,单次测量时间约3min。

1.2.3 NT-proBNP检验及超声心动LVEF检测方法

入组患者清晨空腹状态下采集静脉血,应用心脏标志物检测仪检测患者NT-proBNP水平。超声心动检测方法参照经胸超声心动图检查规范化应用中国专家共识(2024版)进行。

1.3统计学方法

采用IBM SPSS STATISTICS 20.0进行统计学分析。对计量资料进行正态性检验,正态分布计量资料以 -x±s表示,两组间均数比较采用独立样本t检验;偏态分布计量资料以M(P25,P75)表示,组间比较采用非参数秩和检验。计数资料以例数及百分比表示,采用四格表χ2检验。相关性检验采用多元线性回归分析。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者动脉压力波谐波指标比较

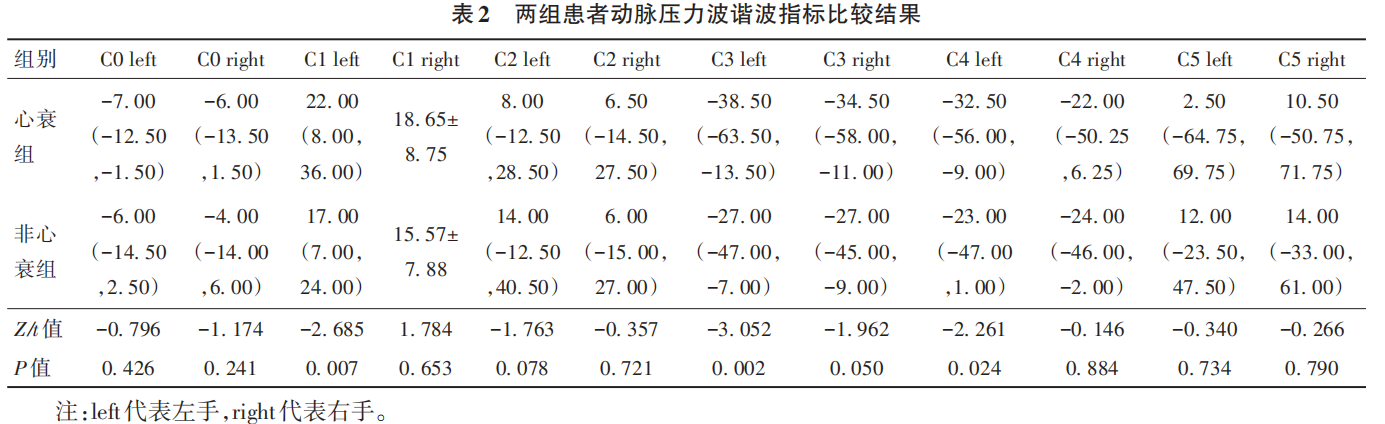

心衰组与非心衰组左手C1、C3和C4比较,差异有统计学意义;心衰组较非心衰组左手C1增高,左手C3、C4降低(P<0.05),两组余指标差异无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

2.2冠心病患者动脉压力波与心功能相关性

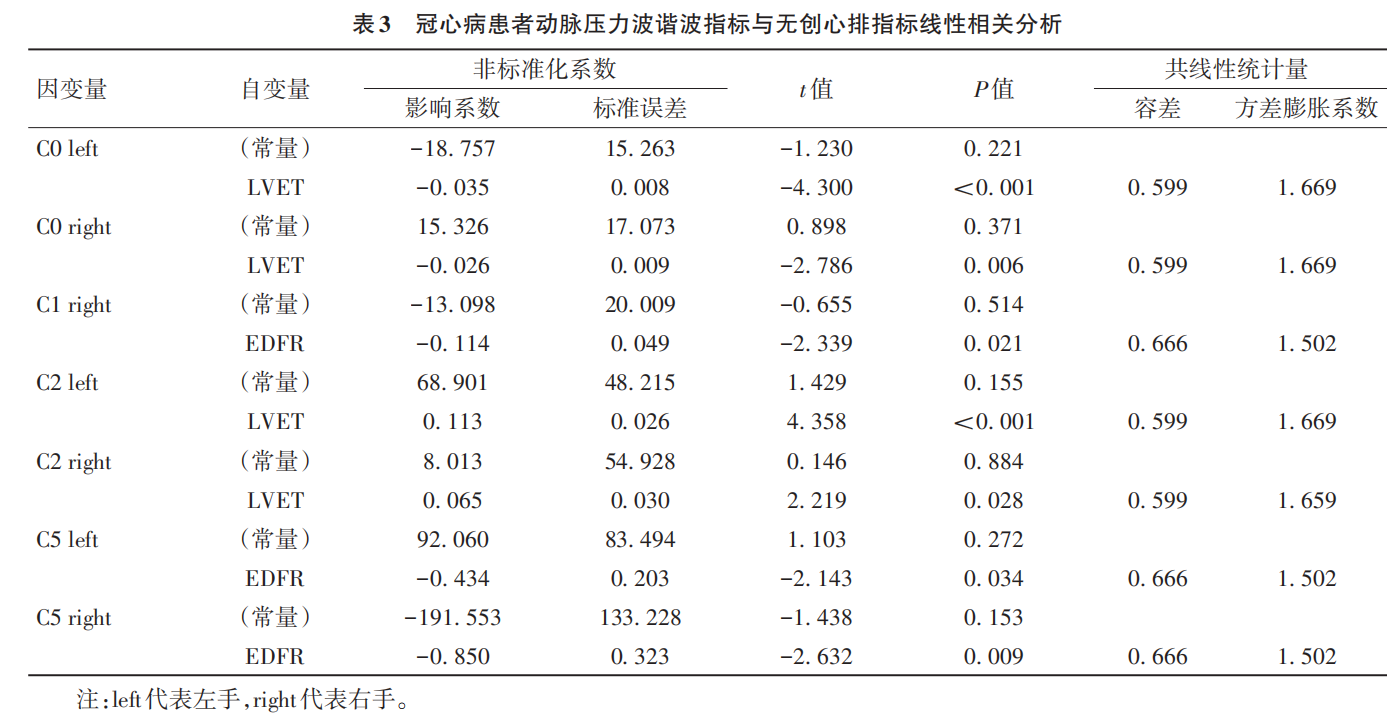

多元线性回归分析结果显示:双手C0、C2与LVET存在线性回归关系,右手C1、双手C5与EDFR之间存在线性回归关系,且LVET越大,双手C0越小,双手C2 越大;EDFR越小,右手C1、双手C5越大。见表 3。

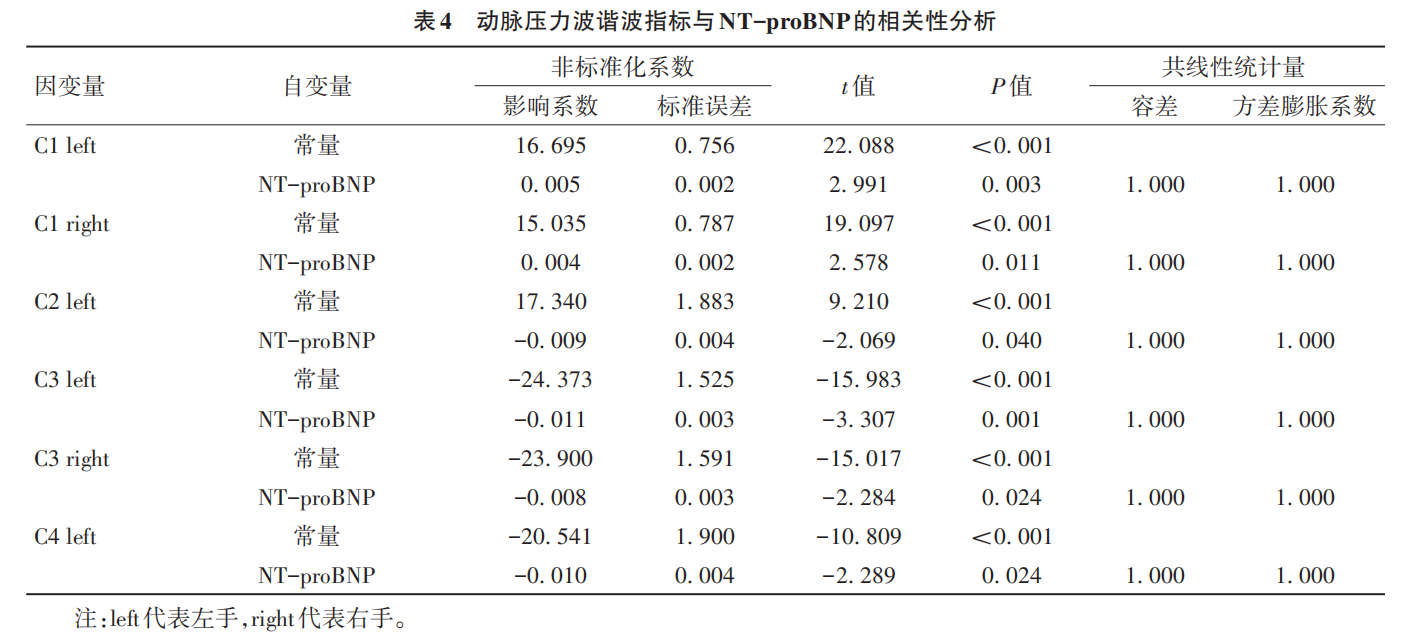

2.3动脉压力波谐波指标与NT-proBNP的相关性

对纳入患者动脉压力波谐波指标结果与NT-proBNP进行线性回归分析,结果显示:双手C1和C3、左手C2和C4与NT-proBNP均存在线性回归关系,且NTproBNP越高,双手C1越大,左手C2、C4及双手C3越小。见表 4。

3 讨论

冠心病患者的心功能监测对心衰的早期发现、干预及指导治疗至关重要。本研究结果表明,冠心病患者动脉压力波指标双手C0越小,双手C2越大,心肌收缩能力越差;冠心病合并心衰患者左手C1增高,左手C3降低。冠心病患者的动脉压力波谐波指标在不同心功能情况下存在差异,动脉压力波谐波分析法或可成为心功能监测的新方式。

王唯工教授及其团队提出心脏和动脉系统之间的血液传导是通过共振方式实现的。共振理论认为血液在人体各个器官中是以心率的整数倍这个特定频率传导的,因此以心率的整数倍作为特定频率通过傅里叶变换可以将脉搏压力波拆解成许多简单波,这些简单波蕴含了人体各个系统状态信息,可以用于研究器官疾病或人体功能状态。由于从第0~5谐波已经蕴含了脉搏压力波98%以上的能量信息,因此,本研究采用C0~C5指标分析人体血液循环特点,以反映冠心病患者的心功能。从动脉压力波表现上看,冠心病合并心衰患者与冠心病未合并心衰患者在左手C1、C3及C4的总体中位数不同,心衰患者更易出现左手C1增高,左手C3、C4降低的表现。同时,相关性分析结果表明,NT-proBNP越高,双手C1越大,左手C2、C4及双手C3越小,证实了其变化趋势;LVET越大,双手C0越小,双手C2越大,提示双手C0降低和双手C2增高患者心肌收缩能力更差。Wang等曾对比冠心病心衰患者与20岁健康成年人在动脉压力波间的差异,结果表明,冠心病合并心衰患者动脉压力波更易出现C0、C3降低,C1、C2增高的表现,与本研究结果一致。

无创心排监测是一种用以评估患者心功能的方式,能够较为直观且无创地获得患者血流动力学指标。对于心衰患者来说,监测其血流动力学指标,能够指导预后,对远期结局有利。但由于常规血流动力学监测为有创监测,创伤较大,因此不推荐对患者常规进行有创血流动力学监测。无创心排监测是通过欧姆定律计算出多项血流动力学参数,可以无创、直观地获得患者心功能指标,弥补了传统有创监测的不足,能够广泛地用于临床。Piccirillo 等研究发现,无创心排监测结果与传统有创监测的血流动力学指标之间相关性较高,其结果稳定且准确,可以用于心衰患者的血流动力学监测。LVET 是反映心肌收缩能力的重要指标,能够动态判断心功能变化,预测心衰情况。Po⁃lak 等通过回顾性分析研究 LVET 与 LVEF 之间的相关性,得出LVET对心力衰竭有中等强度预测价值的结论,佐证了LVET在心功能中的重要价值。EDFR是毛细血管楔压(capillarywedgepressure,CWP)的直接反映,其转换公式为 EDFR=CWP×3.5-5,体现心脏前负荷情况。CWP 是诊断和评估心力衰竭充血的金标准。前负荷增加,提示可能存在充血性心力衰竭。张晓丽等通过前瞻性研究探讨容量负荷对老年心衰患者的影响,得出超容量负荷组患者病死率更高的结论,提示前负荷增高对患者远期预后存在不利影响。Rosch等研究发现,射血分数保留的心力衰竭患者射血分数不同,血流动力学表现亦不相同,提示了研究心衰患者血流动力学对心衰治疗的重要价值。Sengeløv 等研究发现,左室收缩功能与血流动力学表现密切相关。由此可见,无创心排指标可作为监测这类患者心脏功能的重要手段。

除此之外,本研究在既往动脉压力波研究基础上,分别监测患者左右手动脉压力波指标,发现患者左右手指标数值存在差异,结论亦有不同,这可能与人体主动脉系统解剖结构有关。桡动脉是锁骨下动脉的分支,而左侧锁骨下动脉直接由主动脉发出,与心脏的联系更加密切,这可能是左侧动脉压力波结果更加明显的原因。

综上所述,动脉压力波谐波指标与冠心病患者的心功能之间存在相关性。冠心病患者动脉压力波指标双手C0越小,双手C2越大,心肌收缩能力越差;冠心病合并心衰患者左手C1增高,左手C3降低。通过检测患者动脉压力波的谐波指标,能够评估冠心病患者的心脏功能,对早期发现及早期干预心衰的发生具有一定指导意义。随着研究不断深入和样本量增加,可以通过大数据等人工智能技术建立基于动脉压力波谐波指标诊断冠心病合并心力衰竭的模型,为改善冠心病患者心功能提供参考。

参考文献:略

作者:刘妍 李平 李海田 孙金丽 王 帅 韩文博 谢洋峰 王晋中 陈步星 杨阳

单位:北京中医药大学第三临床医学院

来源:安徽医学第46卷第4期2025年4月

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。