研究显示,运动耐力是心血管疾病患者心血管死亡和全因死亡风险的最强预测因子。通过提高运动耐量改善心血管疾病患者的临床结局已受到临床关注。太极拳是中国传统的运动健身项目,既往有大量研究显示,规律的太极拳训练可以提高中老年人的运动耐力和生活质量。然而,太极拳需要一定的学习曲线,目前的太极拳学习对心脏病患者是一种不小的挑战,因此无法在患者中广泛推广。简化杨氏太极拳由传统太极拳中10种招式组成,学习方法简单,容易掌握。目前尚不清楚简化杨氏太极拳是否具有与传统有氧运动相同的健康效果,本研究观察简化杨氏太极拳对稳定性心血管疾病患者血流动力学的影响,并与快走运动进行对比,为临床采用太极拳作为稳定性心血管疾病患者的运动康复手段提供理论依据。

一、资料与方法

研究对象:于2017年3月至2017年6月在北京大学人民医院心脏康复门诊连续入组46~75岁稳定性心血管疾病患者66例(男39例,女27例),随机分为太极拳组(n=34)和对照组(n=32),因两组分别脱落4例和2例,最终各入组30例。

入选标准:(1)年龄≥18岁;(2)有心血管疾病病史;(3)近3个月病情平稳;(4)研究前3个月内未练习过太极拳,同意参加太极拳训练;(5)肢体无残疾,精神意识正常。

排除标准:(1)心脏病急性期[例如,急性心肌梗死、不稳定性心绞痛、严重心律失常、血压>160/100mmHg(1mmHg=0.133kPa)、NYHA心功能IV级];(2)既往3个月内练习过太极拳;(3)身体残疾或偏瘫不能配合练习。

稳定性心血管疾病包括:冠心病、高血压、心肌病、心力衰竭稳定期。所有患者均同意参与研究并签署知情同意书。

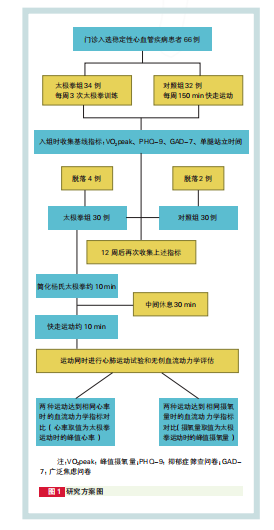

研究设计:本研究分为两部分。第一部分:采用随机对照研究,以随机数字表法将患者随机分为两组,比较太极拳组和对照组患者在运动耐力、下肢力量和情绪状态方面的变化。第二部分:太极拳组患者先后进行一次太极拳和快走运动,同时进行心肺运动试验和无创血流动力学评估,比较两种运动时血流动力学的变化。为使两种运动具有可比性,本研究还比较太极拳组同一患者先后进行一次太极拳和快走运动达到相同心率和摄氧量时的血流动力学指标变化。本研究方案经北京大学人民医院临床研究伦理委员会审核通过,研究方案见图1。

简化杨氏太极拳训练:本研究纳入患者均为太极拳初学者,太极拳教练有超过10年的教学经验,所有患者全程由同一教练指导练习。简化杨氏太极拳包括10种太极拳招式,分别是起势、揽雀尾、单鞭、提手上势、白鹤亮翅、搂膝拗步、手挥琵琶、搬拦捶、如封似闭、十字手。共训练12周,每周3次,每次30min(包括热身5min,练习20min,恢复5min),课后要求学员自行在家练习20~30min。所有学员在4周内完成所有动作学习,巩固训练8周,期间不再进行其他形式的运动锻炼,不改变原有的饮食和生活习惯。对照组患者每周进行150min中等强度的快走;中等强度定义为:自我感觉用力分级为11~13级。

通气代谢指标、无创心排指标收集:两组患者在基线和12周后采用运动心肺仪(Cosmed,K4B2,意大利)和无创心排仪(PhysioFlowEnduro,法国)测量心肺运动耐力指标和血流动力学指标,无创心排仪为蓝牙连接模式。太极拳组患者先后进行太极拳和快走运动,同时采用运动心肺仪和无创心排仪测试。考虑到太极拳运动强度低,因此选择先进行太极拳运动10min,然后静坐休息30min,待心率和血压恢复到静息状态后,再进行平板运动试验(即快走运动),采用BRUCE方案。运动试验终止的指标有:呼吸交换率(每分钟二氧化碳排出量/每分钟摄氧量)≥1.1或症状限制(胸痛、气喘、下肢疲劳)或心电图ST段下移≥1.0mm或频发室性早搏、室性心动过速或血压明显上升或下降(血压≥220/110mmHg,收缩压较静息时下降≥10mmHg)。所有测试均由两名专业人员操作。

观察指标:心肺运动试验主要观察指标包括分钟通气量、峰值摄氧量(VO2peak)、氧脉搏(每分钟摄氧量/心率)、心率、呼吸交换率;无创心排主要观察指标包括心排量、每搏输出量、收缩压、舒张压、心脏做功指数、外周血管阻力指数、氧脉搏、每搏输出量指数、动静脉氧含量差(峰值摄氧量/心排量)。另外,还观察单腿站立时间及进行抑郁症筛查问卷(PHQ-9)、广泛焦虑问卷(GAD-7)调查。

统计学方法:所有数据分析利用SPSS23.0软件完成。采用shapiro检验对变量的正态性进行检验,检验水准为0.05。符合正态分布的资料采用均值±标准差描述,组间比较采用配对t检验;不符合正态分布的资料采用中位数(四分位数间距)描述,组间比较采用秩和检验,检验水准均为0.05。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

两组患者基线临床特征比较(表1):太极拳组共入组34例,脱落4例(均因家事外出),完整完成12周太极拳训练的患者共30例(男21例,女9例)。对照组共入组32例,最终完成观察者共30例(男18例,女12例)。两组患者的基线临床特征差异均无统计学意义(P均>0.05)。

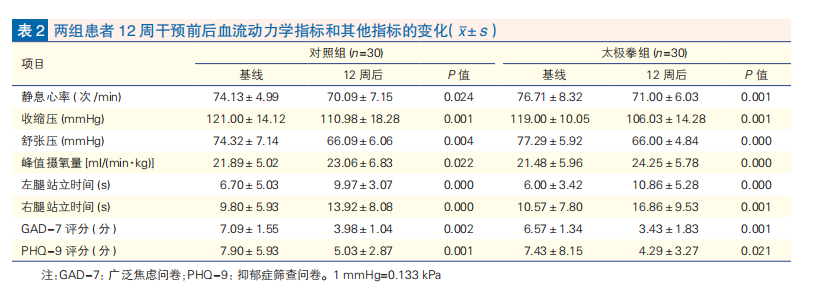

两组患者12周干预前后血流动力学指标及其他指标的变化(表2):与基线水平相比,12周干预后,太极拳组和对照组患者的静息心率、收缩压、舒张压均明显降低,VO2peak显著提高,单腿站立时间及GAD-7量表、PHQ-9量表评分也有显著改善(P均<0.05)。两组基线、12周干预后上述指标的差异均无统计学意义(p均>0.05)。

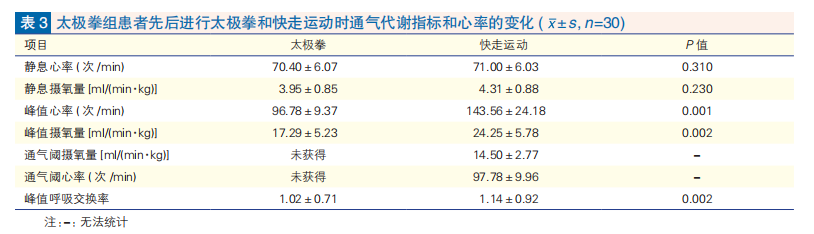

太极拳组患者先后进行太极拳和快走运动时通气代谢指标和心率的变化(表3):太极拳组患者先后进行太极拳运动和快走运动,快走运动时的峰值呼吸交换率为(1.14±0.92),提示快走运动时基本达到最大运动耐力,即高强度运动状态;患者进行太极拳运动时的峰值心率为快走运动时峰值心率的67%[(96.78±9.37)次/minvs.(143.56±24.18)次/min,P=0.001],VO2peak为快走运动时VO2peak的71%[(17.29±5.23)ml/(min·kg)vs.(24.25±5.78)ml/(min·kg),P=0.002],结合呼吸交换率,提示简化杨氏太极拳属于中等强度运动。

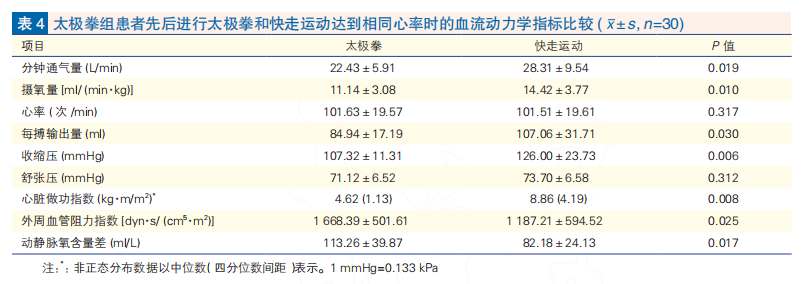

太极拳组患者先后进行太极拳和快走运动达到相同心率时的血流动力学指标比较(表4):相同心率标准取值为进行太极拳运动时的平均峰值心率,为(101.63±19.57)次/min。达到相同运动心率时,太极拳组患者进行太极拳运动时的分钟通气量、摄氧量、每搏输出量、收缩压、心脏做功指数明显低于快走运动,外周血管阻力指数、动静脉氧含量差则显著高于快走运动(P均<0.05)

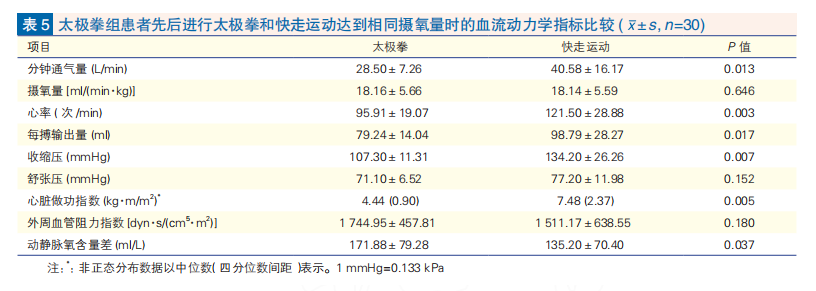

太极拳组患者先后进行太极拳和快走运动达到相同摄氧量时的血流动力学指标比较(表5):相同摄氧量标准取值为太极拳运动时的平均VO2peak,为(18.16±5.66)ml/(min·kg)。达到相同摄氧量时,太极拳组患者进行太极拳运动时的分钟通气量、心率、每搏输出量、收缩压、心脏做功指数显著低于快走运动,外周血管阻力指数、动静脉氧含量差显著高于快走运动(P均<0.05)。

三、讨论

本研究首次探讨简化杨氏太极拳的临床获益及对血流动力学指标的影响,结果显示,简化杨氏太极拳训练符合运动处方的中等强度要求,简单易学,可明显改善稳定性心血管疾病患者的心肺运动耐力和焦虑、抑郁情绪,且改善程度与快走运动相当;患者进行太极拳和快走运动时的血流动力学特征不同,太极拳对心率、血压和心肌收缩力的影响小于快走运动,但动静脉氧分压差明显高于快走运动,提示在更省力的情况下能达到与快走运动相同的摄氧能力和代谢水平,其机制可能与增加动静脉氧含量差有关。

目前针对运动效果的评价主要采用分钟通气量、摄氧量、心率、血压等指标,心肺运动试验是评估心肺运动耐力的有效检查手段。VO2peak是指机体将氧气运送到组织并加以利用的最大能力,是反映整体运动耐力、运动负荷的最佳指标。心率即心跳频率,是基础生命指征之一,反映了机体的代谢速度,也是反映运动负荷的重要指标。因此本研究在比较患者进行两种不同运动的血流动力学特征时,分别采用心率和摄氧量作为标准。结果显示,在达到相同心率时,患者进行太极拳运动的每分通气量、心脏做功指数显著低于快走运动;在达到相同摄氧量时,患者进行太极拳运动时的心率、每分通气量和心脏做功指数显著低于快走运动,说明太极拳以较小的心脏做功和较柔和的运动刺激能达到与快走运动相同的运动负荷。以上结果提示,在慢性病患者特别是心功能差、年老体弱、不喜欢或不能耐受较强运动的患者中,太极拳是一种低运动负荷但却能有效提高摄氧能力的运动形式,这与既往的干预性研究结论相似。Hui等的研究显示,经12周太极拳训练后,太极拳组与步行组VO2peak较基线分别增加5.0ml/(min·kg)和5.4ml/(min·kg),但步行时的代谢消耗比太极拳高46%。Yeh等[9]在射血分数保留的心力衰竭患者中对比了太极拳与有氧运动的差异,结果显示,与有氧运动相比,进行太极拳运动时的运动负荷(心率、摄氧量、呼吸节律)更低,达到的治疗效果却与有氧运动相似。

太极拳由于样式繁多,老年体弱者不容易掌握,因此未在这类人群中得到广泛推广。本研究采用10式简化杨氏太极拳,相较于传统24式或76式杨氏太极拳,动作招式更加简练易学,尤其适用于老年初学者。本研究显示,稳定性心血管疾病患者经过12周简化杨氏太极拳训练,可熟练掌握,依从性好,患者的心肺运动耐力、情绪状态、平衡能力均较基线有明显改善,运动效果与快走运动相似,与既往研究结果相同。

本研究的优势在于:同一患者同时采用心肺运动试验和无创心排仪进行测试,获得分钟通气量、摄氧量、心率、心脏做功指数、心排量、动静脉氧含量差等数据,可以避免不同个体因合并症、代谢异常或运动耐力不同对机体血流动力学的影响。本研究的不足之处是:样本量偏小,尚需更大样本的临床研究来证实其结果。

总之,本研究显示,简化杨氏太极拳在不显著增加心率、血压和每搏输出量的基础上,获得与快走运动相似的摄氧能力改善效果,其机制可能与增加外周动静脉氧含量差有关。简化版杨氏太极拳简单易学,有望作为稳定性心血管疾病患者特别是老年、体弱、心肺功能差、机体耐力低下者的一种有效运动形式。

参考文献(略)

本文作者:袁洁[1]郭琳[2]范晓绵[2]丁荣晶[2]胡大一[2]

作者单位:北京中医药大学东直门医院心血管科[1]北京大学人民医院心脏中心[2]

来源:中国循环杂志2021年3月第36卷第3期(总第273期)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。