慢性心力衰竭(chronic heart failure),简称为心衰,是指由不同病因引起的心脏舒缩功能障碍,发展到在循环血量与血管舒缩功能正常时,心排血量不能满足全身代谢需要,进而导致血流动力异常和神经激素激活的一种临床综合征。慢性心力衰竭是各类心血管疾病的晚期和终末阶段,具备患病率高、致死率高以及反复性强的特点,对患者的身心健康有着极差的影响,严重降低患病人群的生命质量,同时病情的久治不愈、反复发作也加重了社会和家庭的经济负担。临床上对此类患者的治疗一般主张卧床休息与限制体力,但长期卧床休养极易引发运动耐量降低、静脉栓塞、骨骼肌肉萎缩等并发症。康复训练是现阶段用以保障老年心力衰竭患者临床疗效的关键手段之一,运动训练对心肌细胞有着良性作用,可激发细胞活力,促进机体恢复。本研究通过应用持续运动康复方案对老年心力衰竭患者进行治疗,分析此疗法对其心肺功能及运动耐力的影响,现报道如下。

一、资料与方法

1.1 一般资料

纳入我院及广州市番禺区中心医院于2019年12月~2020年12月收治的老年心理衰竭患者78例,通过抛硬币法分为研究组和对照组各39例。对照组中男22例,女17例;年龄60~75岁,平均年龄(68.23±3.46)岁;心功能分级:Ⅱ级18例,Ⅲ级15,Ⅳ级6例。研究组患者中男26例,女13例;年龄63~77岁,平均年龄(66.78±4.37)岁;心功能分级:Ⅱ级22例,Ⅲ级10,Ⅳ级7例。两组患者的一般资料对比,无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:(1)入组患者均符合《慢性心力衰竭诊断治疗指南》中先关诊断标准:心脏超声检查结果显示心脏扩大,左心室射血分数低于45%;(2)均自愿签署知情同意书且依从性良好。

排除标准:(1)存在心、肝及肾功能异常者;(2)排除合并恶性肿瘤、严重器官、心理障碍以及精神障碍者;(3)排除血压控制不良者;(4)合并心肌病、致命性心律失常、急性心包炎及血流动力学不稳者

1.2 方法

给予对照组常规治疗,患者入院后进行常规疾病知识宣教,告知其治疗注意事项,定时监测患者的生命体征,包括血压、脉搏等情况。指导患者正确用药,协助其形成健康的饮食习惯,康复训练强度根据患者的主观意愿进行开展。研究组采用运动康复方案进行治疗,康复训练方案结合患者的病情和个体化差异进行制定,运动量由最小运动量逐渐增高提升运动强度。(1)呼吸锻炼:闭合唇眼,用鼻深呼吸后屏住呼吸,屏息2~3s,再经口缓慢呼出气体,控制吐气时间在7~10s,尽可能吐出所有气体;(2)静坐:取患者侧卧位,双腿置于床边,协助患者保持坐立姿势,每隔15~20min进行一次,1次/d,静坐过程中密切关注患者情况,若发现出现呼吸困难情况,立即摇高床头,更改为半坐卧;(3)站立、行走:当患者静坐未出现头晕症状后,指导患者家属协助患者进行床边站立,一旦出现头晕症状,则立即卧床休息,若未出现任何不适症状,则可协助其沿床边缓慢行走训练;(4)慢四韵律操:内容包括原地踏步、伸展臂膀、转动腕部、展肩扩胸、握拳伸掌、伸腰屈膝等动作,具体活动强度需结合患者的自身情况进行相应的调节,以感到适度疲劳为宜。两组均持续治疗28d。

1.3 观察指标

(1)观察患者的运动耐力,包括峰值耗氧量、最大运动功率;应用超声心动图仪监测心功能情况,包括左心室射血分数、左室肌重量分数;肺功能指标包括呼气峰流速、一秒用力呼气容积。

(2)统计记录两组不良事件发生情况,包括呼吸困难、头晕、过度疲劳等。不良事件发生率=(发生不良事件人数/n)×100%。

1.4 统计学方法

本次试验采用SPSS 22.0统计分析软件。正态分布的计量资料以(x±s)表示,行t检验;计数资料以率表示,行χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

二、结果

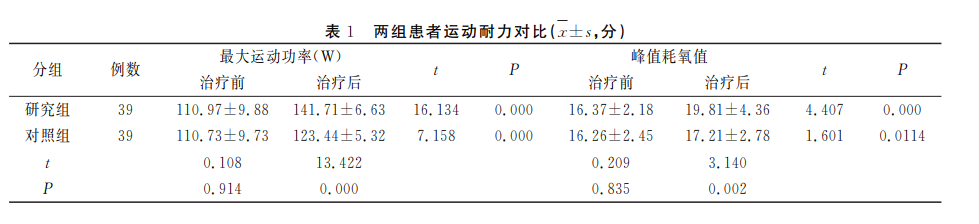

2.1 两组患者运动耐力比较

治疗前,两组患者最大运功功率、峰值耗氧量差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者运动耐力均有所提升,其中研究组最大运动功率、峰值耗氧值均显著高于对照组(P<0.05),见表1。

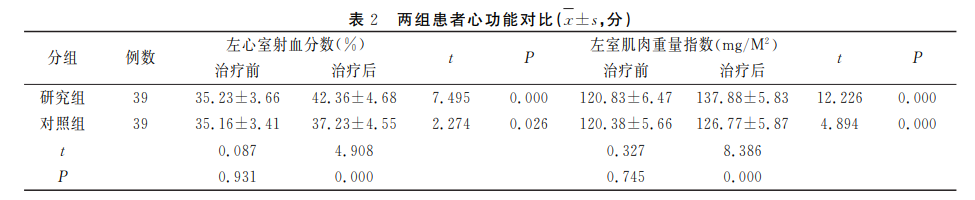

2.2 两组患者心功能比较

治疗前,两组患者左心室射血分数、左室肌肉重量指数差无统计学意义(P>0.05);两组患者经治疗心功能均有所提升,其中研究组心功能较对照组改善明显(P<0.05),见表2。

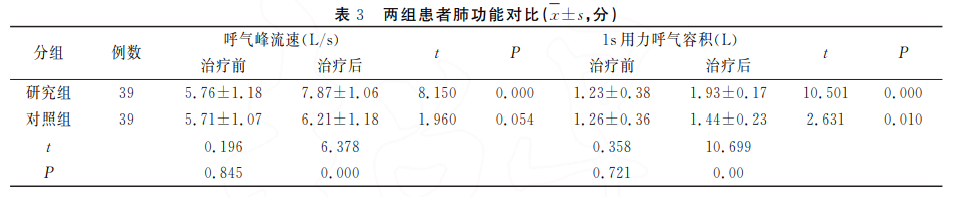

2.3 两组患者肺功能比较

两组患者治疗前呼气峰流速、1s用力呼气容积差异不显著(P>0.05);治疗后,两组肺功能均有所提升,其中研究组肺功能改善程度明显优于对照组,(P<0.05),见表3。

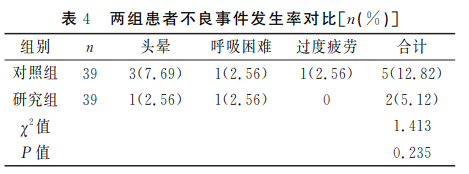

2.4两组不良事件发生率比较

研究组不良事件发生率低于对照组,组间对比(P>0.05),见表4。

三、讨论

2014年我国调查数据显示,约有450万例患者因心力衰竭而导致其生活质量受到严重影响,在对患者家庭造成经济负担的同时,也加重了社会医疗成本的负担。此类疾病的患病人群仍在不断递增,美国每年约有660万人次确诊为心衰患者,其增长速度约为每年确诊55万人次左右。数据显示,2012年我国用于治疗慢性心衰的治疗费用已高达50亿,同时期美国用于治疗慢性心衰的费用超过300亿美元,且美国心脏协会预测2030年慢性心衰的支出费用仍将增加2~3倍。除却慢性心衰疾病自身给患者带来的心肺功能的影响,同时也对患者的心理健康造成了一定的影响,对患者的正常家庭社交关系也有着不良的影响。

慢性心衰的典型特征是反复发作,住院期间、出院后的长期管理对患者的病情改善具有重要作用。慢性心力衰竭在老年人群尤为高发,由于多种因素的相互作用导致心肌收缩功能下降,诱发心力衰竭的发生。研究数据发现,在西方欧美国家,年龄>70岁的人群发生慢性心力衰竭的概率已超过10%。在慢性心力衰竭患者的治疗过程中应当注重改善其心功能,在提升患者生活质量的同时还应预防心肌重构。既往的传统观念认为,心力衰竭患者应尽可能卧床休养,减少运动量。但近些年来,随着相关研究的深入,发现减少运动或不运动不仅不利于患者的功能恢复,反而可能削弱患者的运动能力,导致其病情进一步加重恶化。随着新药物的研发以及相关器械的革新发展,慢性心力衰竭患者的生存率已得到显著提高,但是单纯的药物治疗干预对于提升患者的生命质量和改善其身心健康方面取得临床收益并不显著,无法满足患者的需求。由此可见,积极采取有效的运动康复训练具有积极意义。

心肺运动试验是评定心力衰竭患者的金标准,可用于准确评估心力衰竭患者的心肺功能及运动耐力情况,也是临床用于制定患者个性化运动方案的科学依据。峰值摄氧量可有效反映心力衰竭患者心肺功能的最大代偿限度,与二氧化碳斜率均可作为评估此类患者运动耐力及预后的独立预测指标。持续性运动康复训练通过增加患者的运动锻炼量,来加快机体新陈代谢速率,进而增强心肌营养,提升细胞生物活性,加强组织再生能力。除此之外,持续进行有氧锻炼还可促进脂肪消耗,降低心血管阻力,改变血液粘滞性;同时,运动过程中肌肉收对神经中枢也有着一定的作用,可促使迷走神经与交感神经功能之间失去平衡,从而起到缓解疲劳的作用。相关研究结果表明,在发病初期对老年心力衰竭患者进行呼吸锻炼、静坐及床上活动等持续运动康复训练,待其病情稳定后逐渐提高运动强度,增加训练内容,可有效改善患者的心肺功能,提升其运动耐力,加快其康复进程。本研究通过给予老年心力衰竭患者持续运动康复训练方案进行治疗,结果显示,研究组患者最大运动功率、峰值耗氧量、左心室射血分数、左室肌肉重量指数、呼气峰流速及一秒用力呼气容积改善情况均显著优于对照组,预后疗效提升显著。其中研究组患者不良事件发生率低于对照组,组间无显著差异(P>0.05),表明持续运动康复训练不会提升老年心力衰竭患者发生不良事件的概率,安全可靠。

综上所述,针对老年心力衰竭患者采用持续运动康复方案进行治疗是十分有效的,不仅可显著改善此类患者的心肺功能以及其运动耐力,同时安全系数也较高,可显著提升此类患者的预后疗效,为临床治疗此类患者开拓了新的治疗思路,具有广阔的应用前景,值得临床大力推广应用。

参考文献(略)

本文作者:何健华[1]梁伟杰[2]

作者单位:广州市番禺区第八人民医院内一科[1]广州市番禺区中心医院心血管内科[2]

来源:数理医药学杂志2021年第34卷第7期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。