急性心肌梗死(AMI)是因冠状动脉病变引起的冠状动脉血供中断或急剧减少,而导致的心肌缺血坏死,是引起心源性猝死的最主要原因。通过早期血运重建,患者病死率显著下降。以往临床学者普遍认为AMI后患者长期卧床能够降低猝死、再梗死的发生率。然而研究证实,身体长期缺少运动时,会导致安静状态下心率加快,血容量下降造成体位性低血压、血栓栓塞的风险增加,此外可能引起骨骼肌萎缩、肺功能减退、骨质疏松等,影响患者身心健康,甚至造成运动功能退化等,增加远期心血管不良事件发生率。因此近年来有学者提出在AMI后早期给予心脏运动康复治疗,以预防长期卧床带来的不良影响。鉴于此,我院近年来给予部分急性心肌梗死后患者早期心脏运动康复治疗,结果显示近期、远期预后良好,报道如下。

一、资料与方法

1.1 一般资料

经我院伦理委员会批准,选取我院自2019年7月至2020年7月收治的90例急性心肌梗死患者,符合以下纳入标准:(1)符合WHO制定的AMI相关诊断标准;(2)入院24h后病情、生命体征稳定,无窦性心动过速、明显心绞痛、严重心律失常、心力衰竭及心源性休克等;(3)血压基本控制在标准范围内;(4)心功能Killip分级≤Ⅱ级;(5)心肌酶趋向正常,心电监护无明显心肌缺血表现;(6)无红细胞沉降率加快、白细胞增多;(7)知晓本次研究并自愿参与。排除认知障碍等难以交流沟通者。

1.2 方法

两组均接受AMI常规治疗,对照组在第1周保持绝对卧床休息,第2周以卧床休息为主,并逐渐在床上进行四肢活动。

研究组接受早期心脏运动康复治疗,具体参考2010年心脏康复方案,如下:

(1)第1d,保持绝对卧床休息,被动活动四肢的大小关节;第2d,绝对卧床休息,可改变体位,患者主动活动四肢关节,在医护人员或家属协助下洗漱、进食;第3d,主动活动四肢关节、保持坐位10min,2-3次/d,主动进食;第4d,患者可在床边、室内进行适当活动,2-3次/d;第5d,步行50-150m,2-3次/d,患者在座椅上就餐30min,患者可上下爬楼梯;第6d,步行200-300m,2-3次/d;第7d-10d,模拟出院后早期的活动情况,将步行速度逐渐调整至正常步速,每天散步3次,15min/次。

(2)患者进行康复运动时,身旁必须有医护人员或家属陪伴在侧,若有因活动诱发的胸闷、头晕、气喘等症状,需立刻停止;运动量以患者感觉不太费力为宜,较静息心率增加大约20次/min;患者康复训练时需随身监测血氧饱和度、血压及心电等。

1.3 观察指标

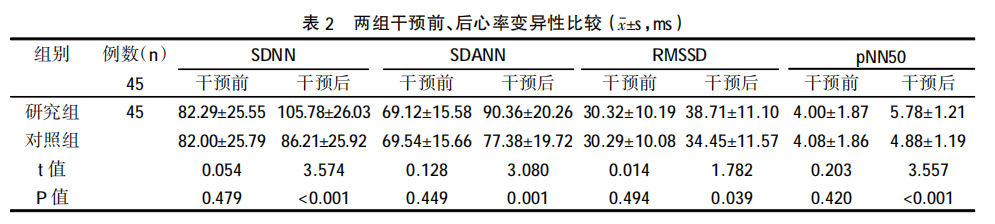

(1)采用24h动态心电图监测,以计算机软件处理后得到干预前、干预后全部窦性心博RR间期的标准差(SDNN)、RR间期平均值标准差(SDANN)、相邻RR间期差值的均方根(RMSSD)、相邻NN之差>50ms的个数占总窦性心博个数的百分比(pNN50)的指标;(2)使用美国GEVolusonE8彩色多普勒超声仪进行诊断,处理、采集数据后,得到干预前、后的左室舒张末期内径(LVEDD)、左室射血分数(LVEF)数据;(3)采用K4b2型心肺运动测试训练系统,对患者干预前、后运动持续时间、氧脉搏进行比较;(4)随访6个月,记录患者再梗死、严重心律失常、梗死后心绞痛等心脏不良事件发生情况。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0软件分析数据,计量资料使用x-±s表示,符合正态分布行t检验分析对比;计数资料以n(%)表示,行χ2检验分析对比。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 两组患者的一般资料

两组患者性别、年龄及心肌梗死部位比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 两组干预前、后患者心率变异性比较

干预前,研究组SDNN、SDANN、RMSSD、pNN50与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后两组各指标显著升高,研究组各指标水平显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组干预前、后心功能比较

干预前,研究组、对照组LVEF、LVEDD比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,研究组LVEF显著大于对照组,LVEDD显著小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组干预前、后运动功能比较

干预前,研究组、对照组有氧运动持续时间、氧脉搏比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后,研究组有氧运动持续时间、氧脉搏明显大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.5 两组心脏不良事件发生情况

随访6个月内,研究组未见心脏不良事件,对照组出现2例心肌再梗死,3例严重心律失常,2例梗死后心绞痛,心脏不良事件发生率为15.56%,差异有统计学意义(χ2=7.590,P=0.005)。

三、讨论

运动训练是临床公认的AMI心脏康复的核心内容,然而关于康复训练的时间选择仍然存在较大的争议,以往临床认为在AMI早期,患者应保持绝对卧床休息,进而减轻心脏负荷,避免运动引起的并发症,但是随着临床实践的深入,人们发现长期绝对卧床不仅导致患者生活方式的改变,同时会对患者的身体机能造成严重不良影响,而通过早期的康复运动,能够减少这些负面影响。

世界卫生组织(WHO)对心脏康复的定义是通过提供尽可能好的精神、身体及社会条件,改善患者因为疾病所需的活动量。因此近年来心脏康复被越来越多的人所了解。研究证实,通过准确而高效的血管再通,并结合早期心脏康复运动,进而改善自主神经功能、提高心脏储备能力。本次研究中,研究组患者接受早期心脏运动康复治疗,随访6个月内,患者均未出现心脏不良事件,证实在AMI患者治疗早期实施心脏康复治疗在改善远期预后中的优势。心率变异性是指逐次心跳周期差异的变化情况,其含有神经体液因素对心血管系统调节的信息,从而判断其对心血管等疾病的病情及预防。相关研究证实,在AMI发作后1-3周内,患者心率变异性如果仍然显著低于正常值,则其远期发生猝死的概率将显著增加,故其可作为预测心源性猝死的独立指标。SDNN、SDANN,RMSSD、PNN50能够反映自主神经系统包括交感神经的活性与迷走神经活性及其平衡关系,通过康复治疗,能够有效减少心肌梗死患者再入院率、发病率、心脏不良事件发生率及死亡率等。焦华琛等在冠心病患者的研究中发现,通过康复运动训练可增加冠脉血流,促进对迷走神经活性进行反应。研究组经过早期心脏运动康复治疗后,SDNN、SDANN、RMSSD、PNN50增加幅度均显著大于对照组(P<0.05),表明通过早期心脏康复运动,能够抑制交感神经过度活动而引起的细胞凋亡,重建或改善冠状动脉侧支循环,进而减少心肌坏死面积、增加心肌灌注,这对于患者心功能的改善有积极意义。研究组干预后LVEF显著大于对照组,LVEDD显著小于对照组(P<0.05)是这一观点的体现。

总之,在急性心肌梗死后实施早期心脏运动康复治疗,能够改善心率变异性,提高患者心功能、运动功能,对于预防疾病再次复发、心脏不良事件的发生有显著意义。

参考文献(略)

本文作者:黄月华,龙志锋,冼志娥

作者单位:广东省四会市人民医院

来源: 心血管病防治知识2021年8月第11卷第22期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。