心肌梗死简称心梗,是临床常见的一种严重性心脏急症,主要病因为冠状动脉急性和持续性的缺血缺氧造成心肌大面积坏死。心梗临床症状可包括心力衰竭、心律失常,如果不及时开展相应的治疗,可直接威胁患者的生命安全。随着我国老龄化社会到来以及熬夜、生活压力增加,使得心梗的发生率在不断上升,对于心梗一般采取介入治疗,由于患者对于介入治疗缺乏正确理解,容易出现焦虑及抑郁等心理问题,不利于治疗开展。心脏康复护理是一种专门针对心脏疾病患者开展的康复护理模式,笔者在临床研究中发现将该种护理模式应用于梗死介入治疗的患者效果较为理想,因此将资料整理做如下的汇报,旨在为后续的临床应用提供参考。

一、资料与方法

1.1 一般资料

本次所选取的研究对象为100例确诊心梗并且接受介入治疗的患者,患者接受治疗的时间为2019年1月~2020年12月。

纳入标准:①年龄40~70岁;②符合心肌梗死的相关诊断标准;③入院后接受介入治疗;④知情同意接受本次研究的患者。

排除标准:①合并严重精神疾病者;②肝肾功能障碍者;③半年内接受过手术的者;④介入史者;⑤合并外伤或者严重感染者;⑥临床资料不完整者。

依据患者接受治疗时间先后分为两组,分别为对照组及观察组。对照组50例患者中男性28例,女性22例,年龄41~69(58.62±5.11)岁;观察组50例患者中男性26例,女性24例,年龄40~70(59.10±5.60)岁,两组患者的基础资料纳入统计软件SPSS20.0中计算,P>0.05,提示结果具有可比性。

本次的研究方案经过本院院办的批准。

1.2 方法

对照组的患者接受介入治疗后给予一般性的护理干预,主要为营养指导、用药护理、加强患者的病情观察、给予患者和家属相应的健康教育。与陪护人员协同做好患者住院期间并发症监护。

观察组的患者给予心脏康复护理,并根据患者术后不同的阶段给予针对性的护理措施。①术后第一阶段的康复护理。术后8h内给予患者舒适护理,在患者腰部放置软枕,减少压力,减少压疮等并发症的发生。术后12h后评估患者的恢复情况,恢复理想的患者可安排其下床活动,在护理人员或者家属的协助下慢步行走,每次行走时间控制在10min之内,每日开展2~3次,并注意叮嘱患者休息,不可太劳累。②术后第二阶段的康复护理。术后3d可指导患者进行低强度的活动训练,可在走廊等位置来回行走,但是不可上下楼梯,每次步行的距离选择在500~800m。根据患者的情况选择完成的情况,恢复良好的可一次性完成训练,恢复状况不理想的可分为多次完成。每天开展2次的活动训练,并根据患者的恢复情况在一周内调整运动量,直到可以上下楼梯。患者的训练的过程中需要密切观察其情况,如果出现胸闷、胸痛等情况,需要立即停止活动,保证休息。做好患者的饮食干预,叮嘱其保持饮食清淡,避免食用高脂肪以及高盐食物摄入,可适当增加纤维素食物,保证大便通畅。③术后第三阶段的康复护理。术后1个月为第三阶段,此时患者身体状况恢复良好,可进行户外的运行。指导患者开展步行、骑行、太极等有氧运动,并且要求每次的时间不宜超过30min,根据自身的情况,每组可开展5~7次,在运动时以及运动后需要及时测量心率,避免意外发生。指导患者学会应用心率监测设备自我观察,一旦出现心率100次/min,需要立即停止活动,如果患者还出现头痛以及胸闷等情况,需要立即到医院就诊。④心理疏导。除了给予患者康复训练外还需要注意患者的心理疏导。由于患者对于疾病和治疗的不了解,容易出现焦虑和抑郁等不良情况,不良的心理会影响治疗效果以及治疗依从性,因此护理人员需要注重患者的心理疏导。积极给予患者沟通,说明疾病发生机制,介入治疗的原理以及优势,提升其对于疾病和治疗认识度。适当列举经过治疗后获得满意效果的案例,从不同方面协助患者树立治疗信心。叮嘱家属多给予陪伴并认真开导患者,让其以积极的心态接受治疗。⑤基础护理。在患者住院治疗期间,做好病房的环境卫生护理,定期开窗通气,在走廊以及阳台等位置摆放绿植,美化环境,改善患者不良心理。气温变化时注意提醒患者保暖,适当增减衣物,不可过度疲劳,指导患者掌握深呼吸的方法,在心梗后告知患者正确的做法,从而增强心脏组织振动以及提高其胸内压力。

1.3 观察项目

①心理状况:治疗前后使用汉密尔顿焦虑量表(Hamilton anxiety scale,HAMA)以及汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale,HAMD)评价患者焦虑和抑郁的程度,量表得分越低说明患者的心理负担越小。②心脏情况:观察两组患者左心室短轴缩短率、左心室射血分数、左心室收缩末期内径情况。③并发症:并发症包括再次心肌梗死、心律失常等。④护理满意度分析:护理后使用医院自制的护理满意度调查量表分析患者对于护理的满意情况,总分为100分,≥90分为满意,≥80分为基本满意,<80分为不满意,(满意+基本满意)/例数×100%=总满意率。

1.4 统计学方法

相关的数据纳入统计学分析软件SPSS20.0进行分析,t检验分析正态计量资料x-±s,x2检验分析计数资料%,数据经过对比分析后P<0.05为差异具有统计学意义。

二、结果

2.1 护理前后患者的心理状况对比

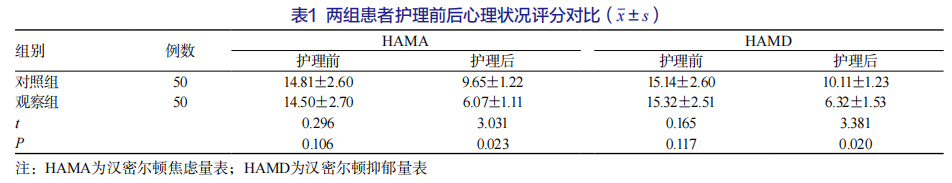

经过不同的临床护理后,两组患者的焦虑和抑郁均获得一定程度的缓解,但观察组的缓解程度优于对照组(P<0.05),具体结果见表1。

2.2 护理后两组患者心脏功能对比

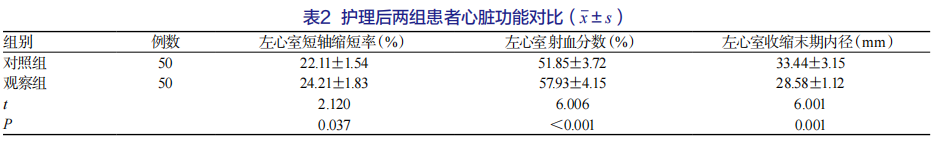

观察组的左心室射血分数以及左心室收缩末期内径数值优于对照组(P<0.05),结果见表2。

2.3 术后并发症发生率对比

对照组50例患者中术后轻微心律失常患者5例,心源性休克患者1例,再发心肌梗死患者1例,并发症发生率为14.00%;观察组50例中1例轻微心律失常,并发症发生率为2.00%,两组患者术后并发症发生率差异具有统计学意义(x2=11.106,P=0.003<0.05)。

2.4 护理满意度对比

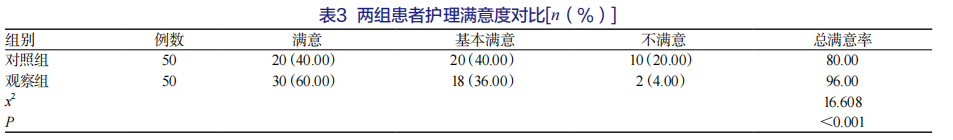

对照组及观察组的护理满意度为80.00%及96.00%,差异有统计学意义(P<0.05),具体的结果见表3。

三、讨论

心肌梗死是人体内冠状动脉粥样硬化引起的病症,疾病发生后患者常会感觉胸骨后剧烈疼痛,休息或者服用硝酸酯类药物后症状缓解,但劳累后疼痛会重复出现。临床研究认为,心肌梗死会让患者的心肌缺血,进而导致呼吸过程中心肌血液供应不足,因患者会出现心律失常、休克或者心力衰竭等情况,可直接威胁其生命安全。特别是急性ST段抬高型的心肌梗死患者其死亡率更高,对于该疾病的治疗,时间就是生命,因此需要发现后及时采取相应的治疗措施,实现有效的心肌再灌注,保证治疗成功。

目前临床认为,直接经皮冠状介入治疗是再灌注治疗的最佳模式,他可以使得心肌梗死的患者死亡率从药物治疗的10%直接降低至5%以内,因此该种治疗较为理想,获得患者和医师的欢迎。给予患者介入治疗,可降低冠状动脉狭窄以及再堵塞的概率,有效增加冠脉血流量,改善患者心肌缺血的情况,是一种比较理想的治疗模式。虽然介入治疗效果理想,但临床报道,仍然会有5%~25%的患者接受介入治疗术时会出血慢血流或者无复流,此时患者的心肌未获得真正的灌注,预后效果也比较差,因此治疗过程中保证患者血流稳定是一项需要解决的问题。此外由于患者对于该种治疗模式不了解,加上疾病干扰,容易出现焦虑和抑郁等不良情绪,不良情绪不仅会影响治疗依从性,还会影响患者康复进程,因此需要加强患者的术后护理。

心脏康复护理是一种针对心脏疾病开展的护理模式,其要求接受相应的治疗后,给予患者功能性锻炼,使得心脏功能快速恢复,是一种经典的康复护理模式。本次的研究中,我们将100例心肌梗死接受介入治疗的患者随机分为对照组及观察组,对照组接受一般性的护理,而观察组患者接受心脏康复护理。在心脏康复护理中,我们根据患者所处的阶段不同给予个性化和针对性的话护理措施,比如在第一阶段,此时患者的身体比较虚弱,需要充分休息,患者翻身不易,有明显长时间的受压部位,需要垫上软垫,减少压疮等不良情况发生,保证患者安全,减少患者治疗负担。做好环境护理,通过美化环境减少患者心理压力,并适当指导其开展简单训练,通过训练促进康复进程。第二阶段加强训练的强度,但需要密切观察患者锻炼过程中的变化,出现胸闷等需要立即停止,避免不良情况发生。此时患者的胃肠功能还处于比较弱阶段,需要根据患者情况制定饮食计划,指导其多使用富含纤维素食物,保持大便通畅,避免用力排便引起不良情况。在第三阶段患者身体基本康复,需要转变为户外有氧运动,通过运动提高心脏功能。处理给予以上的护理干预之外还需要注意患者心理护理,因随着人们生活水平提升,对于服务质量需求也提升,单纯康复护理不能达到效果,需要加入心理护理,缓解其心理压力。在心理护理中,我们积极加强与患者之间的沟通,充分获得其信任,并给予疾病和治疗等健康教育,提升其疾病及治疗认识度,通过病友案例协助其树立治疗信心。经过以上的护理干预后,观察组患者心理状态明显优于对照组,说明该种护理模式可缓解心理压力;观察组患者的左心室射血分数等心功能指标优于对照组,提示心脏康复护理可有效提高心脏功能,对于患者后续的康复具有显著性意义;对照组和观察组的并发症发生率为14.00%及2.00%,说明了该种护理模式不仅可提升治疗效果,还能够有效预防术后并发症,减轻患者的治疗负担;最后,对照组及观察组的护理满意度为80.00%及96.00%,说明患者对于该种护理模式是高度认可的,本次的研究结果与前人报道基本一致。

综上所述,给予心梗介入治疗后患者心脏康复护理,可有效降低其并发症发生率,改善患者的心理状况。

参考文献(略)

本文作者:倪佩芝

作者单位:广州中医药大学第一附属医院

来源:心理月刊2022年第01期Vol.17

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。