随着经济发展,居民的生活方式发生了显著变化,导致高血压、高血糖、高血脂等慢病流行,据报告:2015年成人高血压患病率为27.9%,且患病率随年龄增加而升高;2002至2012年中国成人血脂异常患病率大幅上升;2013年中国成人糖尿病标化患病率为10.9%,且老年人、城市居民、经济发达地区、超重和肥胖者中患病率较高。目前,临床上对该类慢病的治疗主要以药物为主,表面上可以降压、降糖、降脂,但并不能从根本上治疗疾病。在整体整合生理学医学新理论体系指导下,以运动为核心的慢病诊疗经实践证明有效:患者经心肺运动试验(cardiopulmonary exercise testing,CPET)评估,按照Δ50%功率制定运动强度,结合连续血糖、连续逐搏血压、动静脉脉搏波、心电心音、睡眠呼吸等多功能监测制定运动频次,从而得到完整的个体化运动方案,配合被动运动(体外反搏)和八段锦、拉伸运动等,再加上对饮食、睡眠等各种生活方式的调整,以期改善患者的整体功能状态,让机体自主地从失代偿状态向正常转归,实现异常指标的逆转,且减药、停药后不反弹。

桡动脉脉搏波与心脏舒缩及动脉血管直径、血管壁弹性、血液黏度等密切相关,包含人体的许多生理病理学特征信息。本课题组发现慢病患者的脉搏波波形异于正常人,切迹出现率较低、甚至消失,在单次精准功率运动后,患者的脉搏波波峰变高、波形变窄、切迹出现率升高。前期我们观察了静息状态下长期慢病患者的重搏波特征及单次个体化运动对重搏波的影响,本研究将分析运动前后长期慢病患者的脉搏波波形及所有特征点改变,在整体分析的基础上加入个体化分析,以探讨桡动脉脉搏波作为评价指标,评估运动强化管控对长期慢病患者的疗效。

一、对象与方法

1.1 研究对象

选择2017年6月至2019年6月经我们团队管理的已明确诊断为高血压和(或)糖尿病和(或)高脂血症的长期(病程≥5年)慢病患者16例。纳入标准:(1)高血压诊断标准:在未使用降压药物的情况下,非同日3次测量诊室血压,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg(1mmHg=0.133kPa);(2)高脂血症诊断标准:血浆总胆固醇>6.2mmol/L(240mg/dl)和(或)血浆甘油三酯>2.3mmol/L(200mg/dl)和(或)低密度脂蛋白胆固醇>4.1mmol/L(160mg/dl)和(或)高密度脂蛋白胆固醇<1.0mmol/L(40mg/dl);(3)糖尿病诊断标准:有典型糖尿病症状(多饮、多尿和不明原因的体重下降)加上随机血糖≥11.1mmol/L(200mg/dl)和(或)空腹血糖(FPG)≥7.0(126mg/dl)和(或)75g葡萄糖负荷后2h血糖≥11.1mmol/L(200mg/dl)。排除标准:心脑血管病急性期,妊娠期,认知功能障碍,下肢功能障碍或活动不便者,合并有其他疾病或并发症。所有入组患者均签署知情同意书。同时,我们选用本实验室同期研究的16例年轻健康正常人和13例新确诊慢病患者的数据进行比较异同。

1.2 CPET评估及单次个体化精准运动的实施

使用意大利科时迈(COSMEDS.R.L.)公司Quark PFT Ergo型心肺运动测试系统,测试前进行气体容量定标、高中低三流速定标、空气校准、O2和CO2两点式系统自身定标及代谢模拟器定标。受试者先坐位完成静态肺功能检查,然后在功率自行车上按照美国加州大学洛杉矶分校(Harbor-UCLA)医学中心标准运用连续递增功率方案完成症状限制性极限CPET(即直到腿酸乏力或出现呼吸困难、胸痛、头晕、恶心等症状时方可停止):先在功率自行车上静息3min;然后以约60r/min的速率无负荷热身3min;根据年龄、性别和预估功能状态等选择20~40W/min的递增功率,使受试者在6~10min内达到症状限制性极限状态,获得最大负荷功率;最后是5~10min的恢复期,全程严密监护受试者的12导联心电、血氧饱和度、血压、气体交换情况等。然后,运用美国Harbor-UCLA医学中心临床试验标准化原则对CPET采集得到的数据进行分析,按照每次呼吸(breath-by-breath)分隔导出原始数据,再经过每秒切割(second-by-second),计算每10s的平均数据来制作新9图,用V-slope法测得无氧阈,获得无氧阈功率。

根据受试者CPET结果计算运动强度:Δ50%功率=(无氧阈功率-功率递增速率×0.75)/2+(最大负荷功率-功率递增速率×0.75)/2。在CPET完成的一周内(期间受试者不进行任何适应性训练),完成单次精准功率运动:采用医疗级精准功率计自行车,以60r/min左右的速率蹬车,运动持续时间限定30min,前后各加2min低功率(20W)热身和恢复,运动期间可根据自身情况休息与再运动,全程严密监护受试者的连续动态心电、血氧、血压等信息以确保安全。

1.3 脉搏波采集与数据处理

1.3.1运动前后桡动脉脉搏波的采集

采用杭州高联医疗设备厂生产的左右心功能同步检测分析仪采集脉搏波。嘱受试者安静平躺在床上,将动脉传感器探头放置在桡动脉搏动较强处,用松紧带固定,根据桡动脉搏动强弱、位置,调整松紧带的松紧程度和探头位置,必要时可转动传感器旋帽调整探头的伸出长度,直至动脉波形大小、形状满意。静脉传感器放置在锁骨头与胸锁乳突肌交界处的以颈内、颈外和锁骨下三支静脉为主汇合形成的球部,应注意避开颈部的动脉影响,压上大小适当的沙袋,保证波形基线的平稳,并调整探头的长度、位置和方向,以获得理想的波形。心音传感器放置在心前区第二肋间附近,用细沙袋压住。心电信号取心电图的第二导联信号,心电电极分别接左、右下肢和右上肢。准备工作就绪后,在软件界面输入受试者姓名、性别、年龄、身高、体重等基本信息,然后开始脉搏波采集,待波形稳定后开始记录。每次测量记录并保存50s的波形数据。受试者结束运动后立即平躺在床上,连接好设备,采集并记录运动后10min、20min、30min的脉搏波数据。为保证脉搏波采集的稳定性和重复性,所有波形采集工作均由同一位受过标准化培训的研究人员执行。

1.3.2 脉搏波数据处理

采集完50s的脉搏波并保存,先让软件自动识别每个脉搏波特征点:脉搏波起始点(B)、主波波峰点(P1)、重搏波波谷点(PL)、重搏波波峰点(P2)、脉搏波结束点(E),然后人工复检,剔除掉干扰波。从仪器中导出脉搏波特征点对应的横坐标(时间T)和纵坐标(幅值Y)的原始数据,在Excel2010中进一步处理:(1)将上一个脉搏波的结束点E视为下一个脉搏波的起始点B(即YB=YE);将TB归零,YB不变,得到主要观察指标:TP1、TPL、TP2、TE及YB、YP1、YPL、YP2;(2)计算得出次要观察指标:ΔYP1(YP1-YB,即P1的相对幅值)、ΔYPL(YPL-YB,即PL的相对幅值)、ΔYP2(YP2-YB,即P2的相对幅值),TE-TPL(舒张期)、(TE-TPL)/TPL(舒张期/收缩期)、脉率,S1(B和P1之间斜率,即主波升支斜率)、S2(PL和P2之间斜率,即重搏波升支斜率),ΔYP2-ΔYPL(重搏波幅度)、TP2-TPL(重搏波时间);(3)重搏波定性分析:定义波峰明显的重搏波为YP2>YPL,即脉搏波下降支出现波谷后又有明显的上升;无明显波峰的重搏波为YP2≤YPL,即波谷后无明显的上升,脉搏波下降支出现平台或一直下降至结束点;计算波峰明显的重搏波出现率(50s内YP2>YPL的波形个数/波形总个数×100%);(4)首先对每位受试者的50s脉搏波数据个体化分析,再将所有数据求均值进行整体分析。

1.4 统计学处理

计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,计数资料用频数和百分比表示。使用SPSS统计软件进行统计学分析和Origin作图。对受试者运动前后各时间点资料的比较采用重复测量资料的方差分析;对波峰明显的重搏波出现率的比较使用卡方检验;对同时刻3组间计量资料的比较使用ANOVA方差分析和LSD-t检验。

二、结果

2.1 受试者一般资料

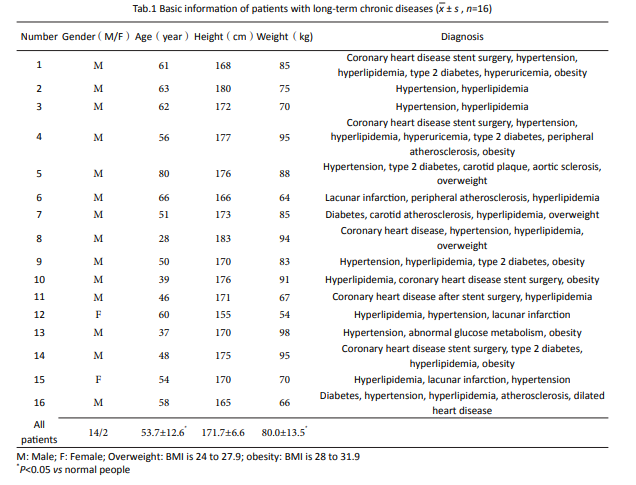

16例长期慢病患者,其中男性14例,女性2例;年龄(53.7±12.6,28~80)岁;身高(171.7±6.6,155~183)cm;体质量(80.0±13.5,54~98)kg(表1)。与新确诊慢病患者的基础资料无显著差异;与年轻健康正常人相比,年龄、体质量较大(P均<0.05)。

2.2 桡动脉脉搏波分析结果

2.2.1运动前静息脉搏波

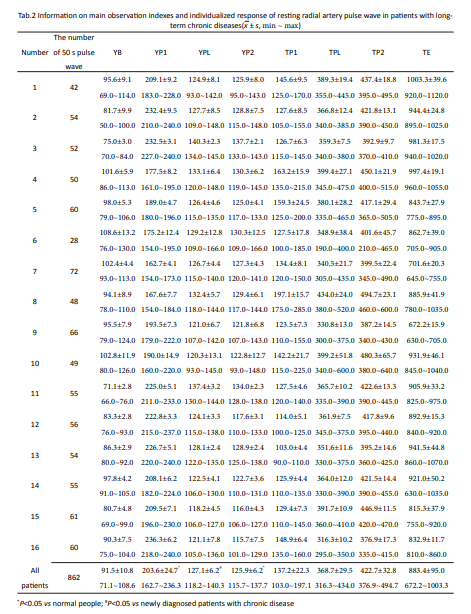

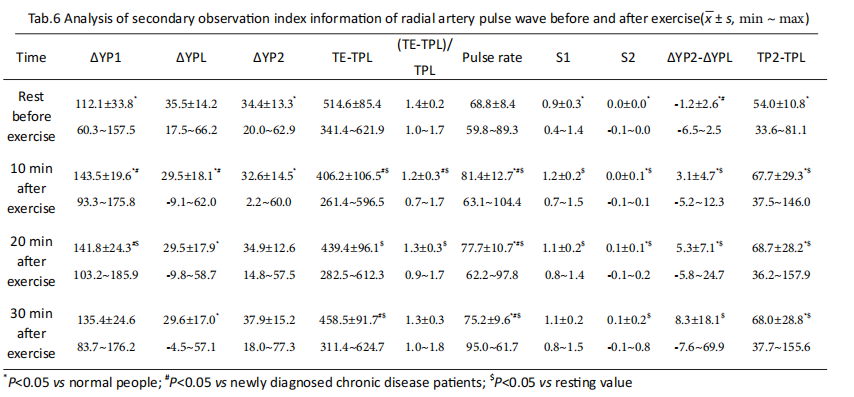

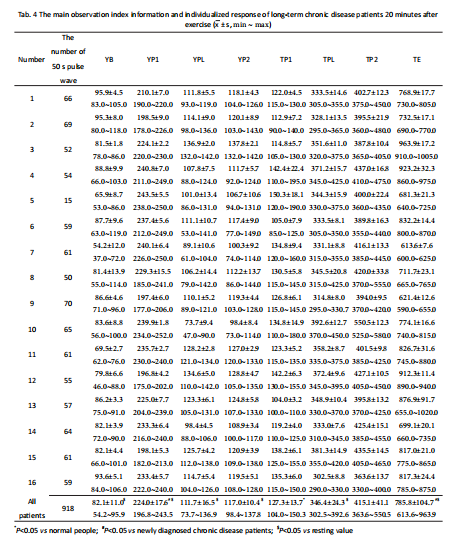

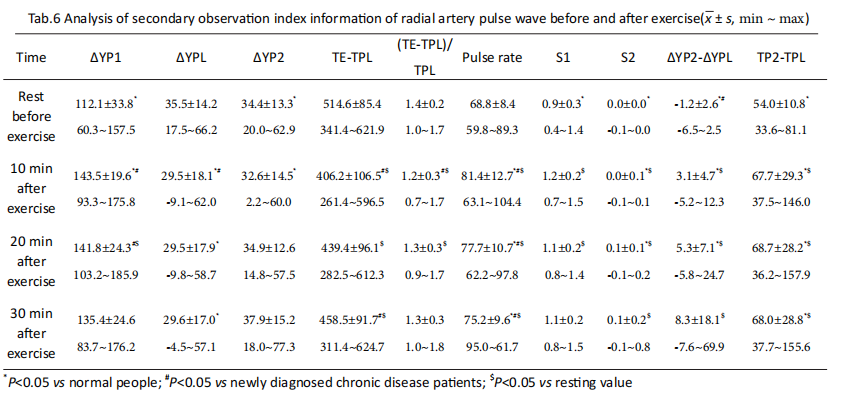

16例长期慢病患者静息脉搏波主要观察指标:YB(91.5±10.8,71.1~108.6)、YP1(203.6±24.7,162.7~236.3)、YPL(127.1±6.2,118.2~140.3)、YP2(125.9±6.2,115.7~137.7)、TP1(137.2±22.3,103.0~197.1)、TPL(368.7±29.5,316.3~434.0)、TP2(422.7±32.8,376.9~494.7)、TE(883.4±95.0,672.2~1003.3),次要观察指标:ΔYP1(112.1±33.8,60.3~157.5)、ΔYPL(35.5±14.2,17.5~66.2)、ΔYP2(34.4±13.3,20.0~62.9)、TE-TPL(514.6±85.4,341.4~621.9)、(TE-TPL)/TPL(1.4±0.2,1.0~1.7)、脉率(68.8±8.4,59.8~89.3)、S1(0.9±0.3,0.4~1.4)、S2(0.0±0.0,-0.1~0.0)、ΔYP2-ΔYPL(-1.2±2.6,-6.5~2.5)、TP2-TPL(54.0±10.8,33.6~81.1)。与正常人相比,长期慢病患者的YP1、YP2、ΔYP1、ΔYP2、S1、S2、ΔYP2-ΔYPL、TP2-TPL较小(P均<0.05);与新确诊患者相比,YPL较大,而ΔYP2-ΔYPL较小(P均<0.05)(主要观察指标的个体化和整体分析见表2,次要观察指标见表6)。

2.2.2 单次个体化运动后的脉搏波变化

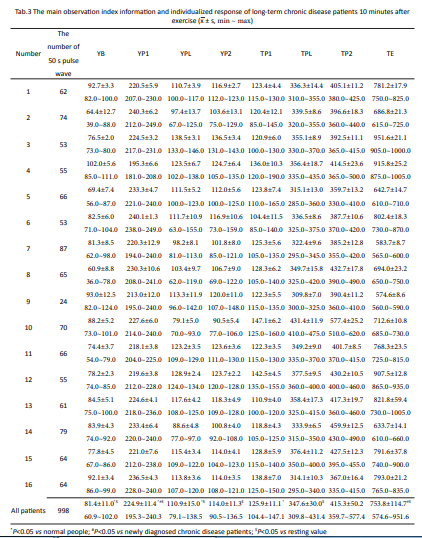

运动后10min,YB、YPL、YP2、TPL、TE减小,YP1增大;ΔYPL、TE-TPL、(TE-TPL)/TPL减小,而ΔYP1、脉率、S1、ΔYP2-ΔYPL、TP2-TPL增大(P均<0.05)。与正常人相比,长期慢病患者的YB、脉率、ΔYP2-ΔYPL、TP2-TPL较小,YP1、YPL、TP1、ΔYP1、ΔYPL、ΔYP2较大(P均<0.05);与新确诊患者相比,YP1、TE、TE-TPL、(TE-TPL)/TPL较大,而脉率较小(P均<0.05,表3)。

与静息相比,运动后20min的YB、YPL、YP2、TPL、TE、TE-TPL、(TE-TPL)/TPL减小,YP1、ΔYP1、脉率、S1、S2、ΔYP2-ΔYPL、TP2-TPL增大(P均<0.05)。与正常人相比,长期慢病患者的脉率、S2、ΔYP2-ΔYPL、TP2-TPL较小,TP1、ΔYPL较大(P均<0.05);而与新确诊患者相比,YP1、TE和ΔYP1均较大,脉率较小(P均<0.05,表4)。

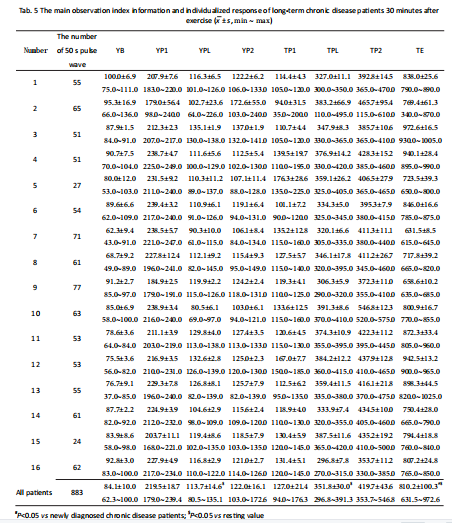

运动后30min,与静息值相比,YPL、TPL、TE、TE-TPL减小,脉率、ΔYP2-ΔYPL、TP2-TPL、S2增大(P均<0.05)。与正常人相比,长期慢病患者的脉率、TP2-TPL较小,ΔYPL较大(P均<0.05);而TE、TE-TPL较新确诊患者大,脉率较小(P均<0.05,表5)。

长期慢病患者的ΔYP1在运动后较静息明显增大,但从10min后开始向静息水平恢复,至30min时仍较大;ΔYPL运动后减小并能维持30min;ΔYP2从运动后20min开始增大;TE-TPL运动后显著减小,从10min后开始回升;(TE-TPL)/TPL与TE-TPL变化一致;运动后脉率加快,10min时最快,此后有所降低;S1运动后增大且10min时最大,而S2运动后20min开始增大;ΔYP2-ΔYPL和TP2-TPL运动后持续增大且能维持30min(表6)。

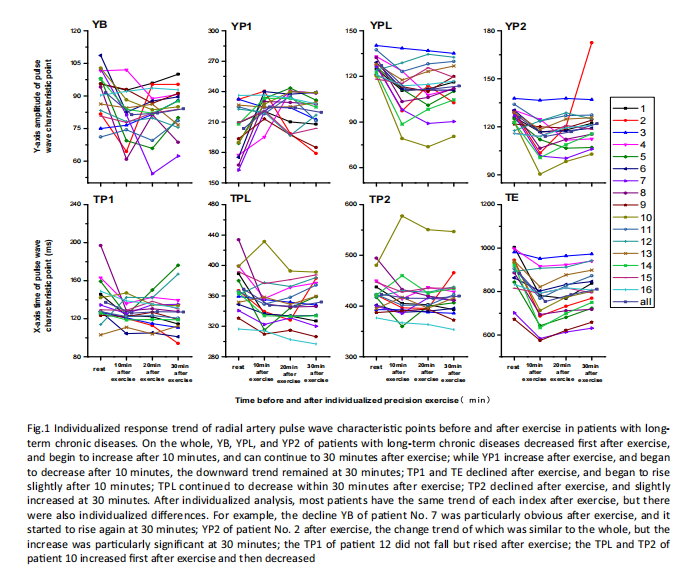

从整体上看,长期慢病患者的主要观察指标YB、YPL和YP2在运动后先降低,10min后开始升高,且能持续到运动后30min;而YP1运动后升高,10min后开始下降,至30min仍维持下降趋势;TP1和TE运动后下降,10min后开始稍有回升;TPL在运动后30min内持续降低;TP2运动后下降,在30min时略有升高。经个体化分析,大部分患者运动后各指标变化趋势同上,但也存在个体化差异,例如:7号患者运动后YB下降幅度尤其明显,在30min时又开始回升;2号患者的YP2运动后变化趋势和整体类似,但30min时上升尤为显著;12号患者的TP1运动后不降反升;10号患者的TPL和TP2在运动后反而先出现升高趋势后再下降(主要观察指标的个体化分析详见图1)。

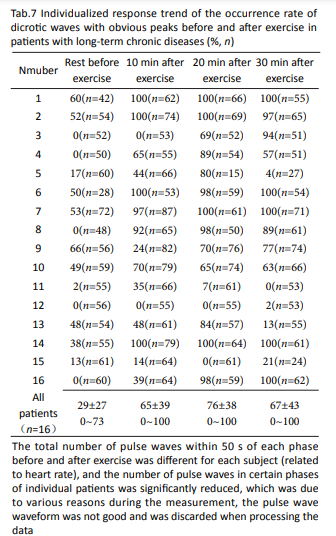

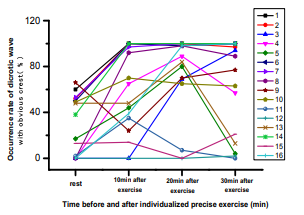

2.2.3 运动前后波峰明显的重搏波出现率的比较

静息状态下,16例长期慢病患者波峰明显的重搏波出现率为28.6%,显著低于正常人(94.5%)和新确诊慢病患者(50.3%);运动后10min(65.7%)、20min(77.1%)、30min(73.7%)的出现率明显提高(P均<0.01),与新确诊患者接近,但仍比同时刻正常人的低。其中,第1、2、6、7、14和16号患者运动后波峰明显的重搏波出现率显著升高(能达到100%),并且能持续到30min;第4、5和8号患者运动后10min出现率上升明显,但未达到100%,运动后20min出现率便开始下降;第3号患者运动后20min出现率才开始升高,且能持续到30min;第10和11号患者运动后10min出现率升高,但不能维持,随即下降;而第13号患者类似,运动后20min出现率短暂升高后下降;第9号患者运动后反而出现下降的情况,20min时开始回升;第12和15号患者运动后出现率不升,仍然处于低值,运动后30min稍有升高(表7,图2)。

三、讨论

研究表明:主波波峰高度反映左心室的射血功能和大动脉的顺应性;重搏波波谷与主波幅度比值可反映外周阻力高低,而重搏波波峰与主波幅度比值反映动脉顺应性与主动脉瓣功能。当外周阻力较低、血管壁弹性较好时,脉搏波表现为主波高而窄,重搏波明显;随着外周阻力增大、血管壁硬化程度加重,重搏波相对主波位置抬高,甚至融合,不易区分。外周阻力越大,重搏波波谷越高;大动脉顺应性越差或主动脉瓣硬化、闭锁不全时,重搏波波峰降低。静息状态下,长期慢病患者的桡动脉脉搏波显著异于正常波形,其上升支平缓,主波波峰较低,重搏波波峰低、幅度小、时长短,多数慢病患者重搏波消失。说明长期慢病患者的左心室射血功能减退,外周阻力高,血管弹性下降。与新确诊慢病患者相比,长期慢病患者的YPL较大、ΔYP2-ΔYPL较小,即长期患者的重搏波更加不明显。即使是血压、血糖、血脂仍维持在正常范围内的新发患者,其脉搏波波形及特征点信息早已发生改变,重搏波开始变得平坦不突出,随着疾病进展,重搏波继续变弱、甚至消失。

单次个体化精准功率运动后,长期慢病患者的脉率加快、心动周期缩短,脉搏波上升支变陡,主波波峰升高,重搏波位置下移、波峰增高、幅度与时长增大,脉搏波趋于正常波形。多数观察指标从运动后10min开始向静息水平恢复,直到30min时,脉搏波波形仍比静息时好,但运动后各时间段的波形还远不及正常波形。运动不仅使患者的每搏量和心率发生改变,影响血压水平;同时产生大量血管活性物质,起到改善血管弹性的作用;另一方面,运动也能调节糖、脂代谢,影响血液黏度、血流速度等血流动力学,而这些改变都能通过脉搏波反映出。因此,单次运动对长期慢病患者是具有一定疗效的,并且这种效果能维持30min以上,提示我们进一步探究长期运动强化管控对慢病患者的治疗效果。运动后长期患者与新确诊患者相比,YP1、TE较大、脉率较小,提示新发患者可能主要依靠提升心率来增加心排血量,但对于长期患者来说,很可能服用了β受体阻滞剂类药物,而限制了心率的反应,所以每搏量稍大。

整体整合生理学医学新理论体系认为人是独立的整体,在临床上应该足够重视个体化情况。本研究中,从整体上看,单次运动对长期慢病患者的脉搏波影响是显著的,以波峰明显的重搏波出现率为例,运动后整体水平提高显著,但从个体的角度分析,第12和15号患者运动后出现率一直不升,30min时才稍有提高,说明单次运动对这两位患者的疗效有限,这就需要我们进一步探究,找到最适合这两位患者的治疗方法。16例患者中有6例运动后出现率上升显著,能达到100%,并可维持30min以上,但不是所有患者均是这样的反应模式,有的患者升高幅度较小,有的运动后20min才开始升高,还有的短暂升高后立即下降。这些都提示我们在整体分析的基础上需要关注个体化反应。

综上所述:长期慢病患者的桡动脉脉搏波波形较矮小,重搏波不明显甚至消失,单次精准功率运动后,主波增高,重搏波位置降低且增大;值得注意的是,不是所有长期慢病患者的反应都如此,需要个体化分析不同患者的情况。

本研究的样本量太小,后期需要扩大样本量,以验证单次个体化精准功率运动对长期慢病患者桡动脉脉搏波的影响;由于技术限制,本研究使用的是单点脉搏波传感器,为保证重复性,需要在放置传感器处做标记,后续我们拟用三排三列高保真传感器采集脉搏波,可精简测量步骤;有待进一步探究长期的运动强化管控对长期慢病患者的脉搏波影响以及该影响持续的时间。

参考文献(略)

本文作者:台文琦[1]孙兴国[1][2]郝璐[2]宋雅[2]徐凡[1]周晴晴[2]徐丹丹[3]张也[1]刘方[1]王继楠[2]石超[1]于红[4]冯静[4]曹建忠[5]

作者单位:国家心血管病中心,中国医学科学院阜外医院,北京协和医学院心血管疾病国家重点实验室,心血管疾病国家临床医学研究中心[1]重庆医科大学附属康复医院[2]湖北省中医院,湖北省中医药研究院[3]首都医科大学附属北京康复医院[4]北京第一康复医院[5]

来源:中国应用生理学杂志,2021,37(2)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。