在临床中,心律失常的发生率越来越高,该疾病属于常见的心血管疾病,具有较高的致残率和死亡率,在患病后累及患者心脏,从而导致心力衰竭发生。在实际的治疗过程中,给予患者运动康复治疗是非常重要的,有助于增强患者的体质,促进康复和治疗。通过运动康复治疗,患者的心率明显改善,很大程度上改善了患者的预后,效果显著,应用范围比较广泛。本文择取2018年6月~2020年6月本院收治的心律失常患者,观察其应用运动康复治疗后的效果及心功能指标改善情况,报告如下。

一、资料与方法

1.1 一般资料

选择本院于2018年6月~2020年6月收治的96例心律失常患者作为研究对象,按随机数字表法分为观察组和对照组,各48例。对照组女23例,男25例;年龄最小61岁,最大89岁,平均年龄(75.36±5.41)岁;根据不同梗死部位划分为:前间壁18例,前壁下壁16例,下壁14例。观察组女24例,男24例;年龄最小62岁,最大88岁,平均年龄(75.39±5.39)岁;根据不同梗死部位划分为:前间壁17例,前壁下壁18例,下壁13例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次研究经患者及家属同意,并签署知情同意书,且研究经医院伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组采用常规治疗,实时监测患者生命体征,给予抗心律失常类药物,如:普罗帕酮(华润双鹤药业股份有限公司,国药准字H11020787)初始剂量为150mg/次,3次/d。观察组采用运动康复治疗,主要内容如下。①肢体锻炼:入院后,相关医务人员指导患者卧床休息,定时擦拭四肢皮肤,保证皮肤的清洁和卫生。然后实施四肢锻炼,指导家属协助患者进行翻身,在床上实施肢体被动运动。②身体康复锻炼:患者取平卧体位,抬高患者的上半身,角度控制在20°,静止抬高时间调整为3min;然后将患者的上半身抬高至30°,静止时间控制在5min;最后,将上半身抬高至45°,持续时间为25min;休息15min后,重复进行以上动作,2~3次/d。③运动锻炼:入院后,患者取半卧体位,锻炼四肢,实施主动活动。在锻炼期间患者可在床上进食。锻炼2d后实施半坐位康复治疗,锻炼的时间控制在23min/次,3次/d。对患者的四肢进行主动锻炼,在实际的锻炼过程中遵循“由弱到强”的原则,密切观察患者各项生命体征,一旦出现呼吸困难等现象应该立即停止康复治疗。治疗3d后,指导患者实施行走锻炼,分析患者身体反应,对行走的距离进行控制。除此之外,在治疗期间评估患者的情绪状态,充分了解患者的心律失常情况,实施疾病健康教育,及时疏导患者焦虑、不安情绪,促使患者利用积极的心态面对康复和治疗。

1.3 观察指标及判定标准

①治疗效果,效果判定标准分为显效、有效及无效。总有效率=显效率+有效率。②生活质量,利用科室自制的测评量表对患者的生活质量进行评定,主要分为4个维度,即:躯体功能、生理状态、精神状态以及社会关系等,每个维度均为100分,评分越高代表生活质量越好。③心功能指标,主要包括:心率和左室射血分数,分析患者入院时和治疗30d的心功能指标。④Killip分级情况,分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级,分级越低,心功能越好。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

二、结果

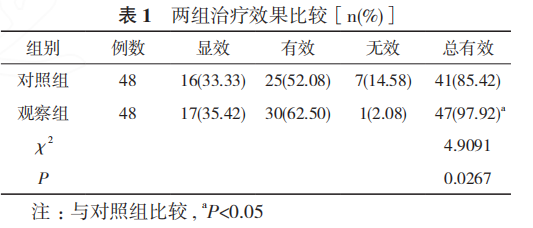

2.1 两组治疗效果比较

观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组生活质量评分比较

观察组躯体功能、生理状态、精神状态及社会关系评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

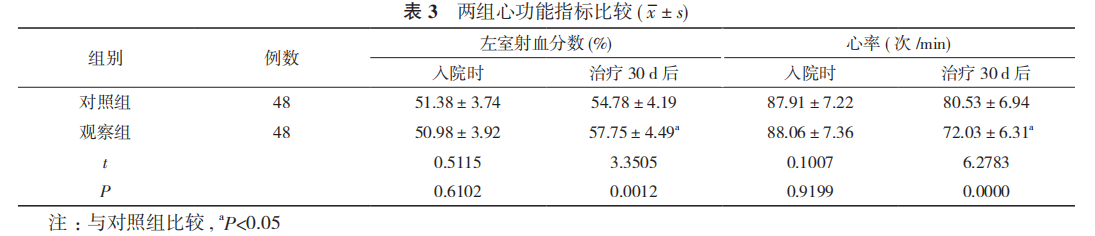

2.3 两组心功能指标比较

入院时,两组左室射血分数、心率比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗30d后,观察组左室射血分数及心率均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组Killip分级情况比较

对照组Ⅰ级18例,Ⅱ级15例,Ⅲ级12例,Ⅳ级3例;观察组Ⅰ级25例,Ⅱ级23例,Ⅲ级0例,Ⅳ级0例;观察组Killip分级情况优于对照组,差异有统计学意义(Z=2.7123,P<0.05)。

三、讨论

随着社会的发展,心律失常的患病率持续上升,该疾病典型的临床症状为气急、眩晕、憋闷以及心悸等,病情加重后患者会出现神志不清的症状。心律失常主要是因为患者情绪过分激动,导致心脏冲动的传导速度及激动次数增加所造成的,危害较大。心律失常患者的死亡率较高,医务人员应该实时监测患者的心电图,准确判断患者的病情,从而实施有效的治疗措施。本次研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。究其原因,患者在实施运动锻炼后动脉粥样硬化现象减轻,改善了心肌的缺血现象。针对心律失常患者开展运动康复治疗,可对中枢神经系统进行调整,降低神经兴奋性,从而抑制患者的异位节律现象,很大程度上提高了治疗效果。分析患者的生活质量,观察组躯体功能、生理状态、精神状态及社会关系评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可以发现患者在实施运动康复治疗后心理状态明显改善,提高了躯体功能,且社会关系有所改善,效果显著。治疗30d后,观察组左室射血分数及心率均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。由此表明在实施运动治疗后患者的心率和左室射血分数比较稳定。在运动过程中,根据患者的实际情况,控制运动治疗的强度,有助于改善患者心功能水平。观察组Killip分级情况优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。在心律失常患者中应用运动康复治疗方案,患者Killip分级情况较好,Ⅳ级和Ⅴ级例数均为0,效果显著。需要注意的是,在运动康复治疗过程中医务人员应该做好患者的安全防护工作,选择经验丰富的人员实施康复治疗。根据患者的兴趣爱好,择选相应的运动方式,有助于提高治疗依从性。

综上所述,对心律失常患者实施运动康复治疗,具有改善心功能水平的效果,且治疗效果及生活质量明显提高,在临床中值得应用和推广。

参考文献(略)

本文作者:王焕

作者单位:辽宁中医药大学附属第四医院心病科

来源:中国实用医药

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。