慢性心力衰竭是心肌病、心肌梗死等心血管疾病发展至终末期阶段的一种病症,乏力、体液潴留以及呼吸困难等为疾病的主要临床表现,其为导致患者死亡的重要病因。常规治疗中主张限制患者的日常体力活动,将循环负荷减轻,但是随着临床研究逐渐深入,发现慢性心力衰竭患者长期卧床期间发生静脉血栓的风险极高,且骨骼肌萎缩程度随着卧床时间延长而加重,运动耐力进一步下降,极不利于心脏健康。本文主要分析心脏康复运动应用于慢性心力衰竭患者中的价值,具体研究内容见下文报道。

一、资料与方法

1.1 一般资料

在本院接受治疗的慢性心力衰竭患者当中抽选80例作为研究对象,样本抽选时间:2020年1月至2021年4月,采用简单随机分组法将患者分为对照组和观察组,每组例数均为40例。

纳入标准:同《中国心力衰竭诊断和治疗指南》当中慢性心力衰竭相关诊断标准相符者;心功能分级在Ⅱ-Ⅲ级者;左心室射血分数(LVEF)低于50%者。

排除标准:患有瓣膜性心脏病或肥厚性心肌病者;重要脏器功能异常者;合并自身免疫性疾病或恶性肿瘤者;有类固醇激素、免疫制剂使用史者。

1.2 方法

对照组慢性心力衰竭患者接受常规用药治疗,即入院以后均使用β受体阻滞剂、血管紧张素抑制剂、他汀类调脂药、硝酸酯类药物治疗,必要情况之下,使用洋地黄类药物治疗疾病。此外服用芪苈强心胶囊,每天3次,每次4粒。

观察组患者接受常规治疗的同时实施心脏康复运动,康复医生依据慢性心力衰竭患者的临床检查结果评估其相关情况,并且结合患者的实际需求制定心脏康复运动方案。首先由护理人员指导患者开展缓慢步行锻炼,通过调整靶心率与自我感觉疲劳程度将运动强度提升,缓慢步行15min以后,将运动强度缓慢下降,每周开展3-4次该项运动,共维持四周;随后患者在康复医生的陪同下开展踏车运动,开展该项运动前10min左右需热身,随后实施4min有氧锻炼,在患者心率达最大心率95%时,休息3min,每天训练2次,每周开展3-4d的训练。由相关医护人员、健康家属等全程陪同患者运动,针对疾病加重期患者可适当暂停运动计划。

两组患者均接受为期6个月的运动治疗。

1.3 观察指标

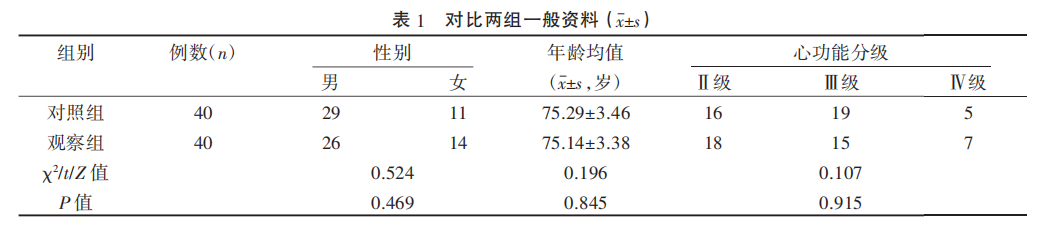

(1)观察并统计两组慢性心力衰竭患者的临床资料(性别、年龄、心功能分级)。

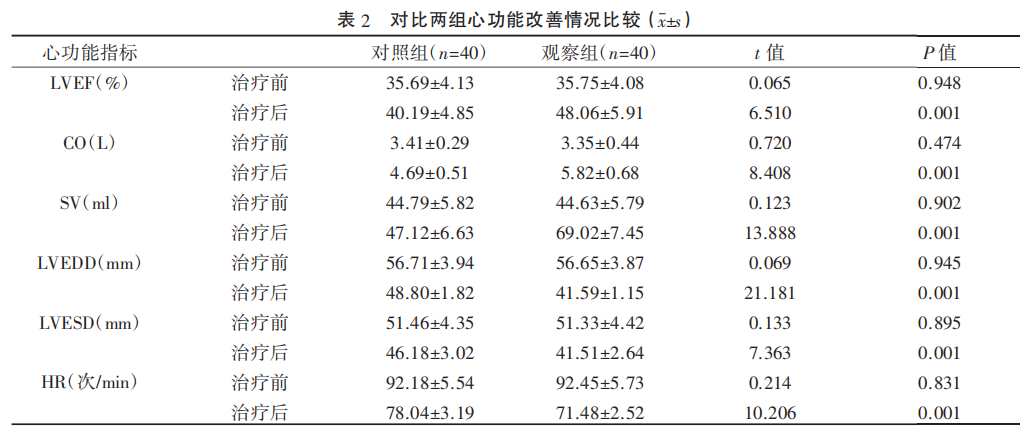

(2)记录并分析两组患者的心功能指标[左心室射血分数(LVEF)、心输出量(CO)、每搏输出量(SV)、左心室舒张末期内径(LVEDD)、左心室收缩末期内径(LVESD)和心率(HR)]改善情况—由心内科医生应用超声心动图检查。

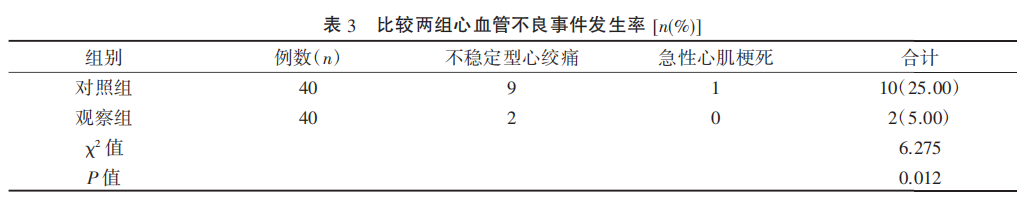

(3)统计两组患者的心血管不良事件发生情况,包括不稳定型心绞痛、急性心肌梗死等。

1.4 统计学处理

本研究相关观察指标数据在分析与汇总以后均应用SPSS 18.0统计学软件处理,以x-±s表示两组慢性心力衰竭患者的计量资料,用t检验;以n(%)表示计数资料,用卡方检验。结果显示P<0.05时即代表组间数据差异具统计学意义。

二、结果

2.1 两组一般资料比较

观察组患者的男性例数、女性例数、年龄均值、心功能分级和对照组相比,差异无统计学意义(P>0.05),详细结果如表1所述。

2.2 两组心功能比较

治疗前,观察组和对照组患者的LVEF、CO、SV、LVEDD、LVESD以及HR相比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗后的LVEF、CO、SV均明显较对照组高,LVEDD、LVESD和HR则明显较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。详细结果见表2所述。

2.3 两组心血管不良事件发生率比较

观察组患者的心血管不良事件发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详细结果见表3所述。

三、讨论

慢性衰竭为各种心脏疾病的终末阶段,在临床中属于发病率极高的综合征之一。心力衰竭患者通常无法开展运动锻炼,且不同类型、阶段患者的体力活动受限程度各不相同,临床主张患者保持足够时间的卧床静养,将心肌耗氧量减少,控制病情进展的同时,改善患者机体不适感。卧床静养在较短的时间之内可获得加速利尿、减轻心力衰竭心肌做功量等作用,但是若患者卧床时间过长,不仅可减缓血液流速,将血液的粘稠性增加,同时提升血栓形成风险。若慢性心力衰竭患者的活动量较少,可降低膈肌以及肋间肌的运动,降低肺活量以及血流比值的同时,影响气体交换功能,提升相关并发症发生风险。

心脏康复运动指的是依据患者的身体状态、耐受程度等控制及调整运动锻炼强度,有效控制亚极量运动过程中患者的心率水平,将定量运动通气量减少,有效改善通气功能,促进摄氧量提升,有效改善体力活动能力。心脏康复运动的开展可有效改善患者的运动耐量,将过度激活所致交感神经系统活性避免,同时增加副交感神经系统活性。除此之外,合理的运动锻炼对骨骼肌血液循环有加速作用,可改善氧代谢情况,在控制疾病症状方面有积极作。

研究中,观察组患者治疗后心功能各项指标均显著优于对照组,心血管不良事件发生率显著低于对照组。结果提示为慢性心力衰竭患者实施心脏康复运动可以促进心脏功能改善,预防心血管不良事件的发生。究其原因,由于心脏康复运动可以提升血压水平控制效果,减轻患者的体重,同时促进运动耐量改善,将副交感神经系统活性提升,改善骨骼肌血液循环状态以及氧代谢情况,提升病情的控制效果。

综上所述,心脏康复运动应用于慢性心力衰竭患者中的效果显著,可有效预防心血管不良事件发生及改善心功能,值得进一步推广应用于慢性心力衰竭临床治疗中。

参考文献(略)

作者:肖碧云

作者单位:福建医科大学附属漳州市医院

文章来源:心血管病防治知识

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。