基于运动的心脏康复可有效降低死亡率,尤其是对依从性较高的患者。作为传统的医院心脏康复(center-based cardiac rehabilitation,CBCR)的可能替代选择,大量研究证实了家庭心脏康复(home-based cardiac rehabilitation,HBCR)的安全性和有效性。相比于CBCR,HBCR具有灵活方便等优点,但患者的依从性却未有明显提高。为了提高HBCR的运动康复效果,需要从患者层面去探究依从性的影响因素,以制定更有针对性的干预措施。大量研究发现,运动的动机或意向是影响患者运动行为的重要因素。作为健康行为的常用理论,计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)也强调了意向对行为的影响,而意向会受态度、主观规范、知觉行为控制的影响。态度反映了个体对行为发生的可能性和结果的预期;主观规范体现了重要他人或团体对个体行为的影响;知觉行为控制反映了个体对采取行为的难易程度感知。本研究基于TPB,采用质性研究方法,探究了冠心病患者居家运动依从性的影响因素,以期为心脏康复工作提供参考。

一、资料与方法

1.1 临床资料

选取2020年12月至2021年4月在北京大学第三医院和海淀区学院路社区卫生服务中心、朝阳区孙河社区卫生服务中心就诊及随访的建议进行居家运动的冠心病患者,以及从事心脏康复工作的医务人员。

1.2 方法

采用方便抽样法,选取调查对象进行面对面或电话访谈。结合国内HBCR的开展现状,除仅进行居家运动的患者外,研究纳入了以居家运动为主且能定期接受医院或社区运动指导的患者。研究对象以患者为主,为从不同角度探究可能的影响因素,研究纳入了医务人员进行补充。患者纳入标准:①诊断为冠心病;②年龄≤75岁;③已给予居家运动建议≥3个月;④有较好的语言表达能力;⑤自愿参与研究。患者排除标准:①有其他影响运动锻炼的躯体或精神疾病;②有严重视听障碍或语言表达障碍,可能影响应答者。医务人员纳入标准:从事心脏康复工作的三甲医院心血管专科医生、社区医院全科医生、护士或治疗师。研究已通过伦理审查(项目编号IRB00006761-M2020452),研究过程严格遵守知情同意,受访者资料均以特定的编号加研究对象姓名首字母缩写来识别,个人信息均予以保密。

1.3 资料收集

由1名心脏康复专业的研究生进行个人深度访谈。研究者有质性研究培训和心脏康复临床实习经历,在访谈前均已通过问卷对受访者基本情况进行预先了解,与受访者建立良好关系。根据访谈提纲进行半结构式访谈,时长为30~50min,面对面访谈场所为医院心脏康复室,通过录音和访谈笔记进行记录,访谈结束后与受访者进行总结反馈和确认访谈的重点信息。考虑到意向可能是运动行为最重要的预测因素,TPB也强调意向对行为的影响,研究选取

TPB为理论基础,针对患者和医务人员分别制定访谈提纲。参考TPB理论和专家咨询意见设计初始提纲,根据5个预访谈结果进行修正,确定最终内容。患者访谈提纲主要内容包括:①您平时运动的情况如何?②您喜欢运动吗?觉得运动对您有帮助吗?③家人和朋友对您运动的态度如何?

④您觉得坚持运动难吗?有哪些因素会促进和阻碍您运动?⑤您还希望获得哪些帮助或支持?对心脏康复有什么建议吗?医务人员访谈提纲主要内容包括:①您觉得患者居家运动的依从性如何?②您觉得患者对居家运动的重视度如何?③您觉得家人朋友的态度会影响患者运动吗?④您认为还有哪些因素可能会促进和阻碍患者坚持运动?⑤您觉得怎样可以帮助患者更好地坚持居家运动?

1.4 资料分析

将访谈录音转录为文本,导入NVivo进行分析。在TPB基础上,为更好地理解和描述依从性的影响因素,采用主题框架法进行分析:①熟悉资料并制定初步主题框架;②识别有意义的表述并进行标记,形成初始代码;③按照主题将初始代码进行归类;④整合资料,完善主题框架;⑤明确各主题的命名、定义和内容。由2名研究者进行资料整理和校对。

二、结果

2.1 一般资料

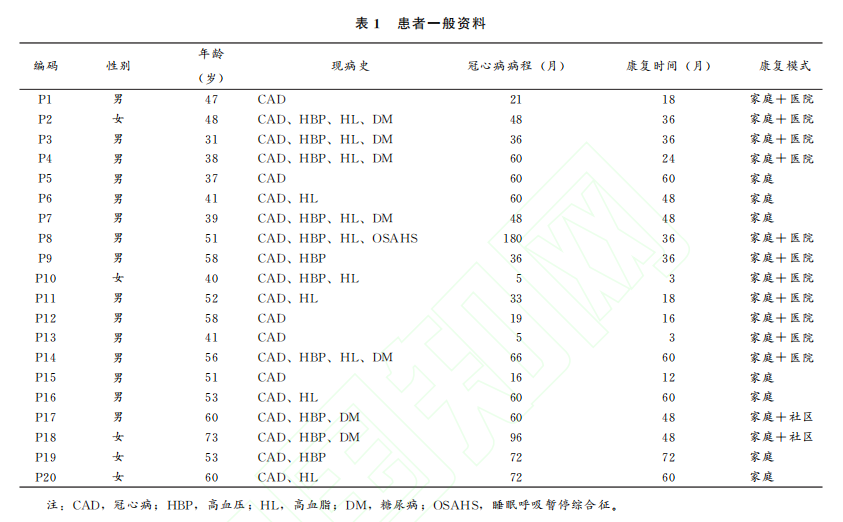

以信息饱和为原则,有效访谈20例患者(编码为P1~P20)和6例医务人员(编码为M1~M6)。患者包括7例纯家庭康复者,11例家庭和医院结合康复者,2例家庭和社区结合康复者;15例男性,5例女性;平均年龄(49.4±10.2)岁,病程5个月至15年,康复时间3个月至6年(表1)。医务人员包括三甲医院2名心血管专科医生,1名护士,1名治疗师,社区医院2名全科医生;平均年龄(39.7±9.4)岁,工作年

限2~31年;心脏康复工作时间2个月至14年。

2.2 运动依从性影响因素的主题分析

在TPB基础上提炼出3个相关主题:态度、主观规范、知觉行为控制,以及2个新主题:运动计划、自我调节。部分主题下包括2~3个子主题。具体如下:

2.2.1 主题1:态度

2.2.1.1情感体验和喜欢程度

由于疾病会造成运动能力的下降,很多患者表示运动很累,但喜欢运动的患者表示运动后会感到舒服或轻松,而不喜欢运动的患者表示只觉得累,一些患者还会担心在运动过程中再次发病。还有患者表示自己并不喜欢医院给的运动处方上建议的运动方式。P3:“运动完还挺兴奋,骑自行车听听音乐什么的,觉得挺愉快的。”M6:“患者觉得我干嘛这么累,去自讨苦吃干这个事。”P5:“充满了害怕紧张,浑身绷紧,觉得下一刻你就要疼了。”P7:“力量训练、跑步、骑车,我对这个不感兴趣。”

2.2.1.2 对运动的重要性认识

对疾病管理的认知会影响患者对运动的重要性认识。有的患者认为得冠心病之后不能再运动了,或者吃药和控制饮食就可以控制病情,不需要再运动。还有患者表示,刚患病时有疾病的威胁感和医生的强调,运动的优先级会比较高,时间长就懈怠了,而复查时体检指标不好又会重新意识到运动的重要性。M2:“他就不觉得心脏病患者应该运动。”P15:“控制好这嘴,心态好点,按时吃药就够了。”P6:“拿这个病很当回事的时候,为了运动可以放下工作,专心研究这件事。后来发现身体恢复得也行,运动可能就变成了次要的。”P3:“我是那种拿到体检报告估计就锻炼了,动力就来了。”

2.2.1.3 对运动获益的评价

很多患者表示运动可以增强体能、减轻体重、改善睡眠或心理状态,体会到运动的获益是他们坚持运动的原因。而一些对运动持消极态度的患者认为运动弊大于利,觉得运动耗时间、不安全,没什么作用。P9:“我游泳之后,发现很多指标有改善,我觉得我这个选择是对的。”M1:“看到自己情绪、身体和生活上的进步,这种正反馈也会促使患者坚持运动。”P5:“我收不到这里面的正反馈,我只能收到这里面的麻烦。第一,精神负担是个麻烦,第二,走路这件事情特别无聊,还占用我的时间。”

2.2.2 主题2:主观规范

2.2.2.1 家人朋友的督促或医院的指导

很多患者表示家人朋友很支持他们运动,有时也会督促他们。一些患者认为定期去医院或社区接受康复训练或指导也能起到督促作用,帮助他们更好地坚持居家运动。但有些患者的家人朋友也存在矛盾心理,有些也会担心他们运动,有些患者甚至感到自己被一些以前一起运动的朋友孤立。P14:“耳边有个人天天叫你走路,说归说,笑归笑,也能起到一定作用。”P8:“纯在家练的话,自己很难坚持,每周固定去一次医院,自然而然要把这个坚持下来。”M3:“很多家属也是持着矛盾的心态,一方面听说运动有帮助,一方面又害怕患者运动会不舒服。”P13:“不了解的人,踢球的时候就说,别踢他、别撞他,他有支架。”

2.2.2.2 同伴的示范或陪伴

除了督促患者,家人朋友的良好运动习惯也会潜移默化地影响患者,起到示范带动作用。很多患者表示,自己运动是因为周围人平时都运动,有榜样。另外,很多患者很希望与同样患有心血管疾病的病友一起锻炼,觉得互相督促鼓励的环境对他们坚持运动很有帮助。患者表示独自运动无聊且难以坚持。P19:“身边的朋友都坚持骑自行车和遛弯,跟我遛弯的姐姐乒乓球打得可棒了。”P2:“有时候自己懒了,人家同事说一起,肯定就去了。”M4:“他看同样有心脏病的患者,人家都能运动,自己的参与性也会更高。”P8:“我们病友之间也愿意到这边来参加康复训练,大部分人说在家练没动力。”

2.2.3 主题3:知觉行为控制

2.2.3.1 感知的运动障碍

影响患者运动的常见阻碍因素包括时间、天气、身体状况、场地设施。很多患者表示工作忙、要照顾家人而没时间运动。一些患者表示冬天、下雨或雾霾时他们会减少或不运动。此外,感冒、腰腿疼痛、劳累等身体状况,缺乏运动场地和器材,以及疫情期间的出行限制也会影响患者运动。相比之下,有空闲时间、在室内运动、并发症少、场地设施比较方便的患者运动坚持得更好。P16:“如果出差或单位开会,连正常的睡眠都保证不了,还运动什么呢。”P19:“我要照顾孙女,时间不充足的情况下,或者家里老人有点事就耽误了。”P3:“雾霾比较重的时候,我会觉得头疼,就不愿意动,冷了也是,冬天心脏病患者挺难过的。”P20:“我现在膝盖不行了,不敢走了。”P7:“家里头地方小,也没有各种器械。”M2:“我觉得更多的是场地,因为疫情要尽量减少外出。”

2.2.3.2 坚持运动的自我效能

对自己能否坚持运动的判断也会影响患者运动。不自信、觉得自己把握不好运动强度的患者表示坚持运动对他们来说比较困难。而认为自己能坚持、很清楚锻炼的方法流程的患者表示坚持运动对自己很容易。P5:“我不是因为麻烦坚持不下来,我觉得这件事本身就坚持不下来。”M4:“其他问题我觉得都是次要的,只要他有信心,能坚持。”P4:“想找到方法,现在我属于瞎练。”P7:“拉伸,热身,抗阻。基本上该做什么,我心里都有数。”

2.2.4 主题4:运动计划

要长期坚持运动,很多患者认为,养成规律的运动习惯也很重要。有患者表示,自己的锻炼很规律,平时会安排好固定的运动时间,慢慢就形成习惯了。而一些患者表示,运动刚开始自己坚持得还行,但没想过要为自己制定运动计划,锻炼一直不太规律,时间一长就容易中断。P1:“我基本上有氧30分钟,包括上肢、腿、核心力量训练,差不多隔天一次。”M4:“提前预订好时间,有计划的人,他已经走出第一步了。”P6:“自己运动那就谈不上什么规律性,这段不忙,就练两下。”P11:“计划也赶不上变化,现在基本处于无计划的状态,有空了就去。”

2.2.5 主题5:自我调节

在坚持运动的过程中,自律性强、会进行自我奖励来强化行为、面对外界干扰能够灵活调整的患者似乎更容易坚持运动。自律性好的患者表示,运动是必须的,不运动自己会有罪恶感。一些患者还会通过阶段性的奖励和放松来激励自己。并且,虽然工作等可能会对运动造成干扰,依从性好的患者表示他们也有应对策略来保证每周的运动量。P1:“3天不动我就难受,就有点焦虑,我觉得我就得练。”M3:“我看依从性好的患者,自律性都很强。”P1:“我觉

得阶段性的放松会让你更容易坚持,比如我平时吃得很素,锻炼了我就稍微吃得好一点,我觉得这反而是一个激励。”P8:“我要是练了下肢第2天腿酸,我就练上肢,然后把腰练一下。”P9:“出差的话,我基本上会选择有游泳池的宾馆,这样我就可以去游泳。”

三、讨论

通过质性访谈,本研究发现,对运动的态度较积极、感知到较多外在规范、对运动有较强的行为控制感、会制定规律的运动计划并进行适当自我调节的冠心病患者,其居家运动依从性会越好。TPB可对冠心病患者的运动行为进行较好的解释。但是,在资料分析中,按照TPB对患者的观点进行归类时,本研究也发现,运动计划和自我调节因素不能被现有理论很好地纳入,因此,研究提炼出了两个新主题进行补充,以对运动依从性进行更好的解释。

TPB认为态度、主观规范、知觉行为控制共同作用于意向,意向会直接影响行为。尽管意向是行为的重要预测因素,有研究却指出,意向与行为之间可能存在差距,患者的参与意向可能很高,但依从性却不佳。TPB对实际行为的预测力不如行为意向。Blanchard运用TPB理论去测量了HBCR的运动依从性,发现患者基线的态度、主观规范、知觉行为控制可解释意向方差变异的52%,但意向对运动行为的解释力仅为5%。Johnston等指出,仅关注患者的动机或意向是不够的,行为改变的过程中需同时关注行为的执行。有研究发现,在TPB基础上加入行为计划对运动有良好的预测力,有运动计划的患者参加Ⅳ期康复的比例明显高于无计划的患者。制定行为计划可能是提高依从性的有效干预。此外,研究证实,自我监测和反馈以及自我奖励等策略对患者的远期锻炼行为有改善作用,自我调节能力较强的患者的运动依从性也更好。另有研究发现,时间冲突等客观障碍会在意向与行为之间起到调节作用,指出针对实际障碍提供相应的应对方案的必要性。因此,在TPB基础上加入运动计划和自我调节或许能对冠心病患者的居家运动依从性进行更全面的解释。

为提高冠心病患者居家运动的依从性,建议临床工作者:①普及康复观念,本研究发现,对疾病管理的错误认知会影响患者对运动的重视度,进而影响运动依从性。既往研究也显示,健康信念、心脏康复和运动的知识水平是影响依从性的重要因素。能意识到运动重要性的患者依从性会更好。因此,应通过普及疾病管理和心脏康复知识,让患者认识到居家运动的重要性。此外,考虑家人朋友的态度也会影响患者,也应进行适当的家属教育。②探索康复模式,虽然HB-CR更加灵活方便,很多研究并未发现HBCR的依从性优于CBCR。本研究发现,缺少安全监护、患者未掌握运动方法和缺少医务人员指导等可能是影响HBCR依从性的因素。患者也表示定期到医院接受指导能帮助他们坚持居家运动。针对近年来有关家庭心脏康复模式的积极探索,基于家庭的远程心脏康复可对运动进行实时监测和反馈,或许可作为CBCR的替代方案。三级医院指导下社区主导的家庭自助心脏康复模式可帮助患者掌握合适的运动量,也可能是一种安全有效的模式。未来可在远程康复和医联体合作方面进行更多探索和尝试。③完善康复服务,与本研究一样,研究发现,患者对当前运动方案的满意度会影响其依从性,不喜欢当前运动方式、认为其枯燥无味的患者依从性也较差。因此,建议结合患者过去的运动习惯和喜好来提供个体化的运动指导。此外,很多研究也发现运动会受身体状况、场地设施、天气、时间等各种因素的影响。建议通过个人咨询,针对患者的运动障碍提供针对性的应对策略。

采用质性研究方法,本研究从患者和医务人员的不同角度探究了冠心病患者居家运动依从性的影响因素,与定量研究相比更具有开放性。另外,研究以TPB为基础并引入了新的变量进行补充,可对运动依从性进行更全面的解释,有助于临床制定综合干预方案,基于现有理论也有助于研究结论的推广。但是,研究也存在一些不足。首先,研究仅调查了北京市1家综合医院和2家社区卫生服务中心的受访者,研究结果可能存在一定的地域和文化差异,样本量也较少,可能无法代表所有冠心病患者的情况。此外,研究针对居家运动的依从性,但方便抽样纳入的患者多为家庭运动与医院或社区指导相结合模式下的患者,样本的代表性可能不够,限制了研究结论的推广,研究结果的普适性仍需更多研究验证。

参考文献(略)

作者:郭雯[1]周婷[2]张宜竹[3]褚红玲[4]高炜[5]赵威[1]

作者单位:北京大学医学部医学技术研究院[1]北京大学医学人文学院医学心理学系[2]北京大学护理学院[3]北京大学第三医院临床流行病学研究中心[4]北京大学第三医院心血管内科血管医学研究所国家卫生健康委心血管分子生物学与调节肽重点实验室分子心血管学教育部重点实验室心血管受体研究北京市重点实验室[5]

文章来源:《中国医学前沿杂志(电子版)》2022年第14卷第5期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。