点击下载该共识:![]() 六分钟步行试验临床规范应用中国专家共识.pdf

六分钟步行试验临床规范应用中国专家共识.pdf

慢性心血管和呼吸系统疾病患者常伴有不同程度的运动耐量下降,可严重影响患者的活动能力和生活质量。因此,准确评估患者运动状态下的心肺功能和运动耐量十分重要。虽然临床亦常用纽约心脏学会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级以及呼吸困难量表等评估患者的活动能力,然而这些评估更依赖于患者的主观感受。在临床实践,特别是临床研究中,客观数据评价指标更有价值。

20世纪60年代早期,Balke提出了一种可简单区分生理和病理状态下活动能力的方法,即测量受试者全速跑15min的距离。起初Cooper改良为12min步行试验,之后McGavin等将其用于评价慢性支气管炎患者的运动能力,但长时间步行患者容易疲惫,于是Butland等将时间缩短为6min,发现也不影响评价效果。此后6min步行试验(6‑minute walk test,6MWT)因其简单、经济、安全,可以较好地反映患者日常体力活动下的运动耐量和心肺功能状态,广泛应用于几乎所有心血管疾病以及慢性呼吸系统疾病的疗效和康复效果评估、预测预后等。

2001年,有国内学者将6MWT应用于慢性心力衰竭患者的临床评价。2002年,美国胸科协会 (American Thoracic Society,ATS)发表了有关6MWT的科学声明,使6MWT在临床中的应用有了统一的规范。2006年,该科学声明被引入我国,使6MWT在国内进一步规范开展起来。2014年,欧洲呼吸协会(EuropeanRespiratorySociety,ERS)和ATS共同发表了包括6MWT在内的多种步行试验在慢性呼吸疾病中应用的技术标准和系统性综述,基于临床证据补充了为获得更稳定、更有意义的6MWT结果需注意的事项。

本共识在国内外已发表的共识和实践基础上,参考近20年来的临床证据,进一步阐述6MWT的适应证、禁忌证、操作规范、结果分析以及依据6MWT指导运动处方制定等相关问题,以促进6MWT在临床工作,特别是心肺疾病领域中的规范应用。

一、6MWT的适应证与禁忌证

1.1 适应症

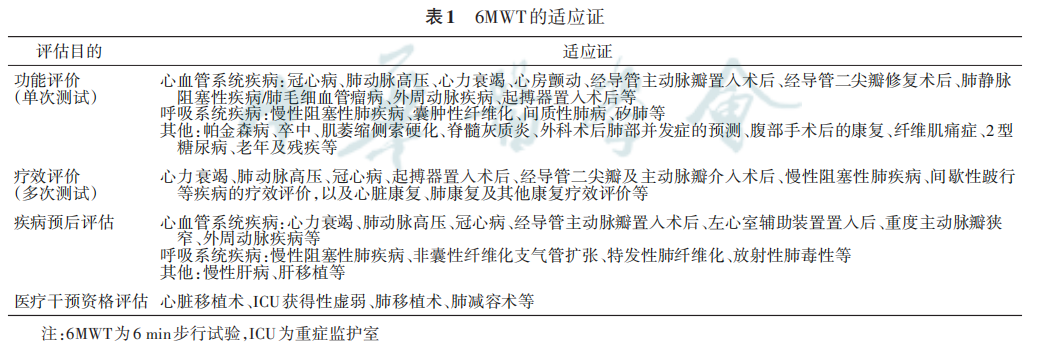

依据目前已有的循证医学证据,6MWT主要用于评价心血管或呼吸系统疾病患者的运动能力、医疗干预疗效以及预后评估。近年来,随着心肺康复工作的推广普及,6MWT适应证范围也在不断扩大,见表1。需要说明的是,6MWT适用但并不局限于表1所列的疾病。

1.2 禁忌症

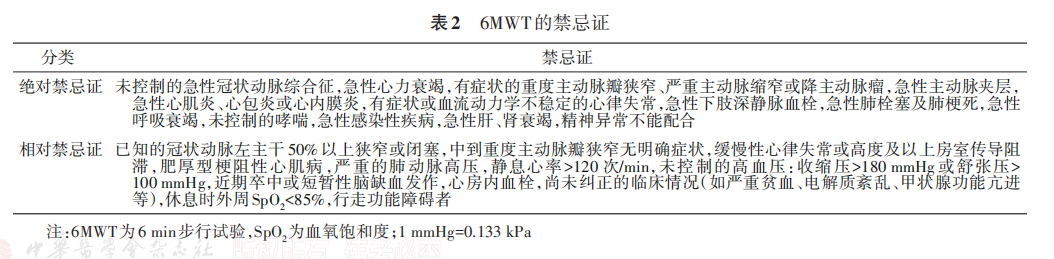

多数文献表明,与6MWT相关的不良事件并不常见。大多数禁忌证并不是来自随机临床试验,而是针对安全问题提出的建议。本共识对6MWT的禁忌证提出以下建议,见表2。

二、6MWT的操作流程

2.1 场地及所需设备

2.1.1 场地

最好在室内进行,选择一条长度30m且少有人经过的平直走廊,可每隔3m做一个标记。起点应用色彩鲜艳的胶带在地板上标出。两端的折返点可用圆锥体(如橙色圆锥体)标记。

研究表明,在较短的走廊中,因为转弯次数增步行速度慢,步行距离可能会缩短。一项关于慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)患者的研究发现,对于同一患者,与30m的走廊相比,在10m的走廊进行6MWT的步行距离可缩短49.5m。虽然在跑步机上进行6MWT可以使测试在较小的空间内完成,但不建议在跑步机上进行。Janaudis‑Ferreira等比较了在走廊和跑步机上进行测试的结果,发现在走廊上的步行距离比跑步机多153m。其他研究者也证实,在走廊上进行测试的距离明显长于跑步机。

1.1.2 工具及设备

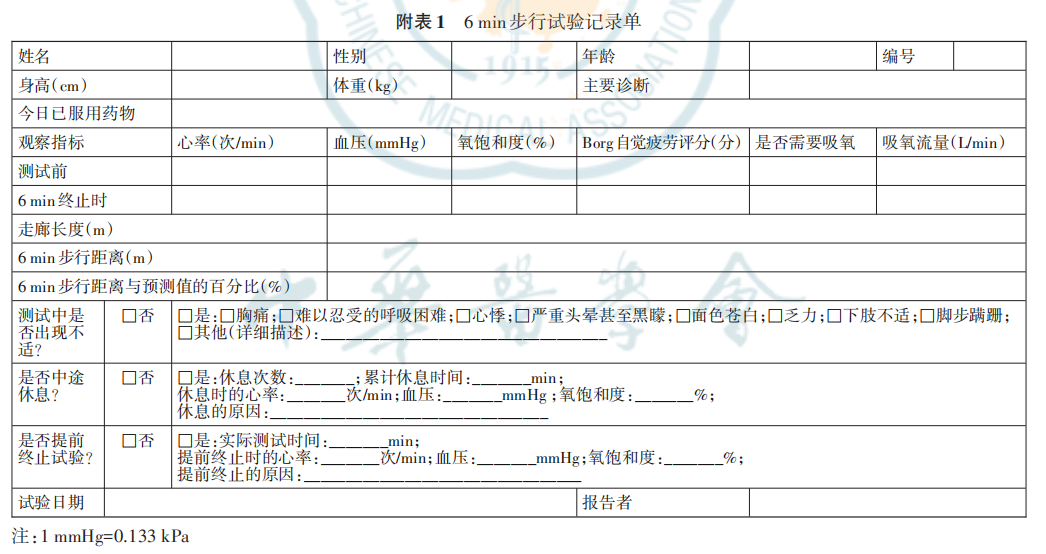

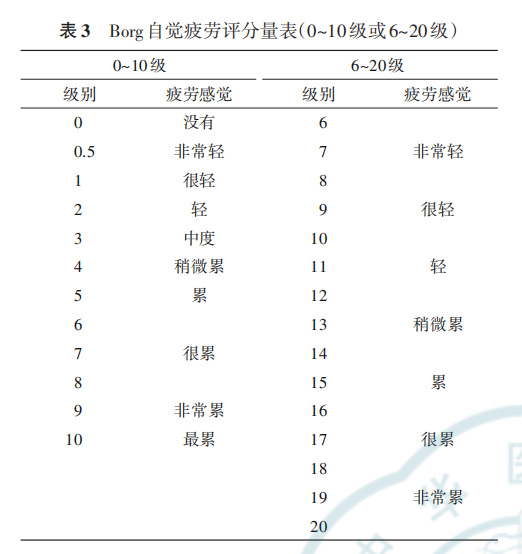

(1)6MWT记录单,见附表1;(2)计时器(或秒表);(3)计数器;(4)供患者休息的椅子;(5)血压计;(6)Borg自觉疲劳评分量表(0~10级或6~20级),见表3;(7)工作记录单;(8)可穿戴式心电、血压、血氧饱和度(saturation of peripheral oxygen,SpO2)监测设备(视情况选用);(9)抢救设备:抢救车(含抢救药物,如硝酸甘油、阿司匹林、肾上腺素等)、除颤仪、供氧设备等。

随着便携式心电监护设备的发展和普及,特别是在有条件的医院,或针对高风险受试者,建议在进行6MWT时尽量使用心电、血压及外周SpO2监护设备。

2.2 6MWT的测试者

测试者可以是医师、护士或治疗师,需掌握心肺复苏技术,完成6MWT课程培训,熟悉心脏康复或肺康复相关内容。在6MWT期间,并不强制要求医生在场。但对于高危受试者则建议医生在场,与测试者共同完成测试。

2.3 受试者所需的准备

受试者应病情稳定,近期无治疗药物的调整。测试当天规律饮食,餐后2~3h测试为宜。测试前2h内应避免剧烈活动,穿着舒适的衣物以及适宜步行的鞋子进行测试。如受试者平时步行时需要使用辅助器械,如拐杖、助步器等,测试过程中应继续使用。

2.4 操作规范

2.4.1 测试开始前一般准备

受试者应在靠近起始位置的椅子上休息5~10min。在此期间,测试者应测量受试者的心率、血压和SpO2,了解受试者近期的病情及服药情况,检查受试者的衣服和鞋子是否合适。为受试者佩戴可穿戴设备,调整至合适的位置,确认设备工作正常、读数稳定。

2.4.2 向受试者介绍测试过程和注意事项

将受试者带至测试起点处。测试者应采用Borg自觉疲劳评分量表(0~10级或6~20级)评估受试者的呼吸困难和疲劳程度,记录其心率、血压、SpO2指标。将计数器设置为零,将计时器设置为6min。向受试者介绍以下内容:(1)测试的目标是评估受试者在6min内可以走的最长距离;(2)整个测试过程中,受试者需尽可能快地沿着走廊来回走动,转弯时不要犹豫及停留;(3)如果感到呼吸困难或疲劳,受试者可以减速或停下来,也可以靠墙或要求坐下来休息;一旦症状好转,则尽可能地恢复行走;(4)测试过程中如果有任何不适,比如胸痛、胸闷、呼吸困难、心悸、头晕等,随时告诉测试者。

2.4.3 测试过程实施

测试者和受试者一起站在起点处,待受试者准备好后开始。在受试者开始走路的即刻计时。当受试者每次返回起点时,单击1次计数器(或在6MWT记录单上标记次数)。测试过程中,测试者以均匀的语速及平和的语气说出下列标准短语,不要使用其他鼓励的话语(或肢体语言),如:1min后:“您做得很好,还有5min”;2min后:“您做得很好,继续保持,还有4min”;3min后:“您做得很好,您已经完成一半了”;4min后:“您做得很好,继续保持,只剩2min了”;5min后:“您做得很好,还有1min了”;最后15s时:“测试即将结束。当我说‘时间到’的时候,您不要突然停下来,而是放慢速度继续向前走”。

2.4.4 测试结束时记录

在试验最后15s时,测试者需紧跟受试者,在其6min时间到达的地方做1个标记,并嘱咐受试者放慢速度继续步行,以免运动突然停止导致心率及血压快速下降,诱发心血管不良事件。测试结束时测量并记录受试者的心率、血压、SpO2指标;询问受试者目前是否有任何不适,以及影响其行走距离的主要原因是什么;采用Borg自觉疲劳评分量表(0~10级或6~20级)评估其呼吸困难和疲劳程度。

2.4.5 测试过程注意事项

该试验要求受试者尽全力步行最长距离,测试过程中,受试者可根据自身情况调整步行速度。如果受试者在测试过程中停止行走或示意需要休息时,测试者需告诉受试者:“如果您愿意,可以靠在墙上或坐在椅子上休息;当您觉得体力恢复后,请继续行走”。期间不停止计时。如果受试者在6min前停止并拒绝继续(或测试者决定不继续),则让受试者在椅子上坐下,并在6MWT记录单上记录步行距离、停止的时间和提前停止的原因。

2.4.6 测试终止指标

在测试过程中测试者需密切观察受试者的步态、反应及生命体征等情况。出现下述情况时需停止测试,而不应让受试者继续勉强坚持行走:(1)受试者出现胸痛、不能忍受的呼吸困难、肌挛缩、步态不稳、面色苍白等;(2)心电监护提示频发室性早搏、短阵室性心动过速等严重心律失常;(3)外周SpO2下降,低于85%;(4)血压下降≥10mmHg(1mmHg=0.133kPa)。测试者必须对上述情况做出及时的判断和适当的应对。应尽快安排受试者坐位或卧位,获取生命体征,酌情给予吸氧,或采取进一步的医学处置。

2.5 结果计算

到达6min时,在受试者所在位置做1个标记。以走廊上的3m标记作为距离指南,根据受试者行走的圈数及6MWT结束时标记的位置,以米为单位,计算步行的总距离。

2.6 报告内容

6MWT报告应包括以下内容,具体可见附表1: (1)受试者基本资料:包括姓名、性别、年龄、身高、体重、诊断、使用药物等;(2)测试方法的资料:包括走廊的长度;测试中是否给予氧疗及氧流量等; (3)步行距离:包括绝对值及其与预测值的百分比; (4)测试中休息次数与时间;(5)休息或提前终止测试的原因;(6)测试中是否出现胸闷、胸痛、呼吸困难、心悸、头晕、疲乏等症状;(7)生命体征(包括测试开始时及结束时)心率、血压、SpO2;(8)Borg自觉疲劳评分量表(0~10级或6~20级)评分(包括静息时及测试结束时);(9)心电图(可选做):包括测试前、测试结束后。

三、质量控制

测试者应接受6MWT的标准化培训,并完成心肺复苏培训。建议每6个月进行1次质量控制。质量控制主要针对测试者对流程的熟悉程度、是否使用标准用语、操作过程是否规范、抢救措施是否准备得当等方面。质量控制可保证检查执行的一致性。有研究发现,不同研究中心测试方法的差异 (包括鼓励的方法)可导致步行距离相差7%。

测试前不要进行任何热身活动,通常受试者也不需要进行练习即可开始正式测试。6MWT具有”学习效应”。既往研究显示,模拟测试可使6min步行距离增加7%~17%,这可能与患者克服了焦虑、适应了环境、找到最佳步距等因素有关。在大多数临床情况下不需要进行重复测试,特别是对于第1次6MWT已经达到正常值的患者。如测得的结果明显异常或出于临床研究需要,可重复测试。

如需要重复测试,应在7d内进行,且应在一天的同一时间段,测试条件保持一致,以尽量减少日内变化,并尽量由同一名测试者执行。如果需要在同一天进行重复测试,2次检查之间应至少间隔1h,并报告较高一次的测试结果。

已有研究表明,使用鼓励性语言可显著增加步行距离。因此,为获得客观的、可重复的测试结果,建议在测试过程中,只使用标准化的鼓励用语(如上文所述),避免使用其他的鼓励方法。不建议鼓励受试者尽可能快地行走,这样可能会导致步行速度加快,甚至提前终止测试,并增加心肺系统的负荷。

不可2名或以上受试者一起进行步行测试。因为多人互相竞争,行走速度会比单独步行速度有所提高。

四、结果解释

4.1 结果的表示形式

6min步行试验距离(6‑minute walk distance,6MWD)是6MWT的主要结果,可以表示为绝对值 (步行距离绝对值)或绝对值与预测值的百分比。2002年ATS共识推荐使用绝对值,目前多数研究也采用绝对值。已有报道健康成年人的6MWD在400~700m。我国的一项研究纳入了643名年龄在18~59岁的健康受试者,结果显示受试者的6MWD为(601.6±55.51)m,其中女性为(578±49.85)m,男性为(623±52.53)m。另一项研究纳入了266名60~85岁的健康受试者,结果显示受试者的6MWD为(502±73)m,其中女性为(487±70)m,男性为(518±72)m。

尽管国外多个研究报道了6MWD的预测公式,但我国各大医学中心仍可按标准规范联合开展多中心的健康人群6MWT,从而建立中国人群的6MWD预测公式。目前多采用Enright和Sherrill报道的基于体重指数(BMI)和年龄的计算公式,男性:6MWD(m)=1140m-5.61×BMI(kg/m2)-6.94×年龄(岁);女性:6MWD(m)=1017m-6.24×BMI(kg/m2)-5.83×年龄(岁)。

4.2 影响结果的因素

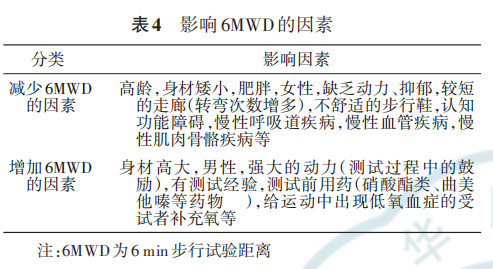

与许多其他诊断试验一样,6MWT的结果可能受到各种因素的影响,除受试者的性别、身高、体重、年龄、疾病等因素外,还包括学习效应、测试者的经验和测试期间的鼓励程度等,见表4。

4.3 6MWT的结果解释

4.3.1 功能状态评估

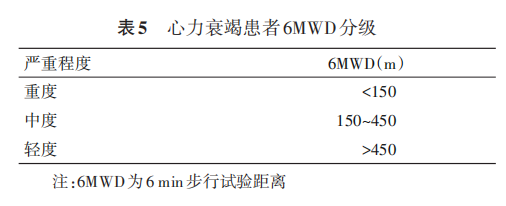

单次测量结果的解读:已有大量研究证实了6MWT在慢性心力衰竭患者中的预测价值。在左心室射血分数减低的心力衰竭患者中,6MWD与患者的死亡率、非致命性心血管事件和心力衰竭住院率密切相关。多项研究显示,6MWD<300m是预测心力衰竭患者死亡率和发病率的有效指标;在稳定性心力衰竭患者中,6MWD<200m死亡风险明显增加(43.9%比23.3%)。同时,6MWD可用于量化心肺疾病的严重程度。如在美国进行的关于6MWT与心力衰竭患者死亡率和发病率的SOLVD研究将6MWD按照<300、300~374.9、375~449.9和≥450m划分为4个等级,结果显示与步行距离为最长等级的患者相比,最短等级的患者死亡、住院和因心力衰竭住院的几率均显著增加。《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》建议将6MWD用于评估患者的心力衰竭严重程度,具体分级见表5。

6MWD与慢性呼吸系统疾病的重要临床结局也有密切的关系。一项针对COPD患者的包括14项临床研究的荟萃分析显示,6MWD降低的患者其死亡率显著增加。在COPD患者常用的综合评估指标BODE指数中,采用6MWT作为患者运动能力的评估方法,以350、250和150m作为功能损害严重程度的分层标准。《中国肺高血压诊断和治疗指南2018》指出,6MWT可客观评价肺动脉高压(pulmonary arterial hypertension,PAH)患者的运动耐量,首次住院的6MWD与预后明显相关,是成人PAH患者危险分层的重要指标之一。一项研究表明,6MWD<250m的pah患者在2年内的死亡风险为50%,6mwd≤332m的pah患者的生存率较>332m的患者显著降低。6MWD也是特发性肺间质纤维化(idiopathic pulmonary fibrosis,IPF)的重要预后指标。研究显示,6MWD绝对值≤72%的预测值是IPF患者死亡的重要独立预测因子。

4.3.2 最小临床重要差异值

多次测量/干预措施疗效评价的解读:功能状态的评估有时很难解读,因为干预前后微小的变化可能具有统计学意义,但其临床意义不大。评价医疗干预或康复前后6MWD变化达到多少对患者有临床意义时(如影响患者生存、生活质量、因病情加重住院、医保支出等),常用的指标是最小临床重要差异值(minimal clinically important difference,MCID),用于描述患者因功能改善或恶化而导致6MWD变化的最小值。在过去的十余年里,已经有许多文献报道了6MWD的MCID估算值。大多数研究根据组内的平均数据计算MCID,用于解释组间的6MWD平均值变化的临床意义。

(1)相关疾病的MCID:6MWD的改善与心力衰竭患者的死亡率和住院率密切相关。根据ATS指南,慢性心力衰竭患者6MWT的MCID为43m。在一项针对老年心力衰竭患者的研究中,以患者自我报告的功能状态变化为标准评估6MWD的MCID,其范围为24~48m。一项包含31项随机对照研究的荟萃分析显示,6MWD提高80m的心力衰竭患者其生活质量有显著改善。一项针对慢性心力衰竭患者的研究发现,稳定性心力衰竭患者在6~12个月的观察期内,6MWD的MCID为36m。一般认为,心力衰竭患者的6MWD提高30~50m,可显著提高患者的NYHA分级和健康相关的生活质量。

在呼吸系统疾病中,Redelmeier等分析了112例COPD患者的数据,得出6MWD的MCID值为54m,这一结果被很多研究者引用。在ECLIPSE研究中,COPD患者2个月内6MWD下降>30m,死亡风险升高93%。IPF患者的MCID值为24~45m,6MWD在24周内下降>50m提示预后不良,并且死亡风险至少增加4倍。ERS/ATS根据目前已有的较大研究的结果提出,成年慢性呼吸系统疾病患者6MWD的MCID在25~33m。

(2)运动康复及其他干预治疗的MCID:6MWT作为对患者运动能力和功能状态的评估手段也广泛应用于心肺康复领域。Narotzki等发现老年健康受试者进行12周中等强度的步行锻炼(30min/d)后,6MWD改善50m是心肺疾病状态改善的MCID。有研究发现,对于近期经历过急性冠状动脉综合征且从心脏康复中获益的冠心病患者,6MWD的MCID约为25m,因此提出MCID改善25m可作为冠心病患者心脏康复的基础治疗目标。

也有研究证实了运动康复对于呼吸系统疾病患者的效果。一项包含9项临床试验共460例接受运动康复治疗的COPD患者的荟萃分析指出,对于中到重度COPD患者,其6MWD的MCID值为35m。一项有关PAH的研究对450例PAH患者进行了为期16周的他拉达非治疗,结果提示PAH患者6MWD有所提高,MCID约为33m。一项汇集了10项临床随机对照研究的关于PAH靶向治疗的荟萃分析发现,PAH患者6MWD的MCID为42m。

综上所述,在解释6MWT结果时,目前多数研究采用步行距离绝对值的报告形式。已报道的健康成年人6MWD的范围在400~700m。6MWD降低提示受试者的运动耐量下降,但没有针对疾病的特异性诊断价值。多数学者认为,在心血管和呼吸系统疾病患者中,6MWD<300m的患者预后较差;6MWT在评价疾病变化、运动康复及其他干预治疗时的MCID为30~50m。

五、6MWT指导运动处方制订

6MWT结果相对心肺运动试验(cardiopulmonary exercise testing,CPET)缺乏精确性,但作为亚极量运动能力测试,可以在没有CPET检测条件的医疗机构中,作为患者进行耐力训练制定运动处方的依据。临床实践中,可根据6MWD计算出的6MWT平均步行速度为患者制订个体化运动处方。如Zainuldin等的研究表明,对于病情较轻的COPD患者,以6MWT平均速度的80%作为步行训练的运动强度,已处于高强度水平,会对大多数COPD患者带来训练益处。如果患者不能以此速度连续行走10min,则强度可以逐步降低10%,直到患者能够不休息地连续行走。国内有学者报道,对于慢性心力衰竭患者,采用6MWT的平均速度作为运动强度,与采用CPET的无氧阈值(AT)确定的运动强度具有良好的相关性[102]。多数学者不赞成根据6MWT估算峰值摄氧量来制订运动处方,也不常规推荐根据6MWT估算靶心率或储备心率来制定运动处方。

在临床实践中,建议根据6MWT平均步行速度,结合危险分层、Borg自觉疲劳评分量表(0~10级或6~20级)评分指导运动处方制定,本共识推荐如下:危险程度较低的患者,运动处方的初始强度为6MWT平均步行速度的70%~80%,运动过程中Borg自觉疲劳评分量表评分在4~7分(0~10级)或14~17分(6~20级)。危险程度较高的患者,运动处方的初始强度为6MWT平均步行速度的50%~60%,运动过程中Borg自觉疲劳评分量表评分在2~3分(0~10级)或11~13分(6~20级)。6MWT的平均步行速度(m/min)=6MWD/6;运动处方初始强度 (m/min)=6MWT的平均步行速度×(50%~60%)或 (70%~80%)。同时,需要注意运动处方强度应随着后续评估结果动态调整。

举例:患者的6MWD为360m,则6MWT的平均步行速度为60m/min。如果为高危患者,则运动处方初始强度为6MWT平均步行速度的50%~60%,即30~36m/min。

综上,以6MWT作为指导运动处方制定依据时,应根据6MWT平均步行速度,并结合危险分层、Borg自觉疲劳评分量表(0~10级或6~20级)评分确定运动强度,并可参考心电监测中ST‑T变化或心绞痛症状发作时的心率、血压、SpO2等情况进行调整。

六、6MWT的局限性

6MWT的局限性在于不能直接精准测定峰值氧耗量,不能明确运动耐量下降的原因及机制,测试结果也不具有诊断特异性。对于存在6MWD下降的患者,需要进一步完善相关检查以明确原因。此外,6MWT对测试方法的变化非常敏感,结果易受患者年龄、身高、体重、性别、步行测试的主观意愿以及抽样人群、鼓励类型、走廊长度、是否氧疗等多种因素的影响。因此,在执行过程中应严格按照规范操作,减少误差产生。

综上,6MWT作为一种简便易行的亚极量水平的功能能力测试方法,具有良好的实用性和有效性,患者耐受性好,易于接受,尤其是对于中重度运动能力下降的患者以及老年患者。该试验已被广泛应用于临床功能状态评估、医疗干预效果评价、疾病预后评估以及指导运动处方制定等。随着未来人工智能化检测技术的发展,6MWT将获得更多有价值的监测数据和信息,从而更深入地推动相关临床研究,更好地提升6MWT的临床应用水平。

参考文献(略)

文章来源:中华心血管病杂志2022年5月第50卷第5期

执笔专家:范志清(大庆油田总医院),路丹(北京协和医院),江巍(广东省中医院),沈琳(山东大学齐鲁医院),郭琪 (上海健康医学院),韩业晨(北京协和医院),孟晓萍(长春中医药大学附属医院)

核心专家组成员:胡大一(北京大学人民医院),韩雅玲(解放军北部战区总医院),杨新春(首都医科大学附属北京朝阳医院),荆志成(北京协和医院),范志清(大庆油田总医院),江巍(广东省中医院),郭琪(上海健康医学院),张啸飞 (北京清华长庚医院),孟晓萍(长春中医药大学附属医院),沈琳(山东大学齐鲁医院)

专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):边惠萍(青海省心脑血管病医院),布艾加尔(南京明基医院),曹鹏宇(吉林大学附属第一医院),才晓君(济南市中心医院),陈桂英(哈尔滨医科大学附属第一医院),戴翠莲(厦门市心血管病医院),丁荣晶(北京大学人民医院),董少红(深圳市人民医院),戴若竹(泉州市第一医院),董吁钢(中山大学附属第一医院),范志清(大庆油田总医院),高海青(山东大学齐鲁医院),郭建军(首都体育学院),耿庆山(广东省人民医院),郭兰(广东省人民医院),郭琪(上海健康医学院),胡大一(北京大学人民医院),韩雅玲(解放军北部战区总医院),韩业晨(北京协和医院),荆志成(北京协和医院),姜冬梅(浙江大学邵逸夫医院),姜红岩(北京市第一中西医结合医院),江巍(广东省中医院),姜翠玲(淄博矿业中心医院),孔永梅(山西省心血管病医院),李凌(郑州大学附属第一医院),李真(大连医科大学附属第一医院),李景君(南方医科大学南方医院),李秀丽(南昌医科大学附属第二医院),梁崎(中山大学附属第一医院),梁延春(解放军北部战区总医院),刘静(首都医科大学附属安贞医院),刘慧(安阳地区人民医院),刘美霞(河北省人民医院),刘培良(辽宁省金秋医院),刘遂心(中南大学湘雅医院),路丹(北京协和医院),陆晓(江苏省人民医院),孟晓萍(长春中医药大学附属医院),任爱华(浙江医院),潘燕霞(福建医科大学健康学院),曲鹏(大连医科大学附属第二医院),沈琳(山东大学齐鲁医院),沈玉芹(同济大学附属同济医院),申晓彧(山西医科大学附属第二医院),斯琴高娃(内蒙古自治区人民医院),陶蓉(上海瑞金医院),王东伟(郑州市中心医院),王珺楠(吉林大学附属第二医院),王乐民(上海同济大学附属同济医院),王磊(江苏省老年医院),魏瑾(西安交通大学附属第二医院),吴健(哈尔滨医科大学附属二院),谢萍(甘肃省人民医院),徐俊波(成都市第三人民医院),许丹焰(湘雅医学院附属第二医院),许滔(贵州省中医院),杨莉(昆明市延安医院),杨新春(首都医科大学附属北京朝阳医院),于海初(青岛大学附属医院),喻鹏铭(四川大学华西医院),岳瑞华(重庆市第四医院),杨曦艳(首都医科大学附属朝阳医院),张存泰(华中科技大学附属同济医院),张剑(解放军北部战区总医院),张啸飞(北京清华长庚医院),张子新(中国医科大学附属第一医院),赵冬(首都医科大学附属安贞医院),赵文华(中国疾病预防控制中心),周大亮(哈尔滨市第一医院),赵玉兰(郑州大学附属第二医院),赵文淑(首都医科大学附属朝阳医院),赵明明(广西壮族自治区江滨医院)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。