近年来由于循证医学证据的持续更新,心脏康复治疗正变得越发重要。以医学整体评估为基础,通过五大处方的联合干预,为稳定型心绞痛患者整个生命过程提供系统化、个体化的医疗管理与服务。在心脏康复治疗前,需要对患者做全面的评估,结果将指导康复治疗如何实施,以及了解患者是否能够在安全、科学、有效的前提下进行可持续的康复治疗。然而目前国内外还没有单独针对稳定型心绞痛患者精准的运动康复危险分层工具,因此,本心脏康复中心经多年临床实践经验总结,在国内推广针对稳定型心绞痛患者精准的运动康复危险分层,并根据危险分层实施分类管理,在实践中得到了较好的印证。本文对稳定型心绞痛运动康复危险分层与分类管理予以阐述探讨。

一、心脏康复的价值与意义

冠心病已经成为威胁人类健康的重大公共卫生问题,我国冠心病发病率、死亡率仍呈上升趋势。随着药物治疗的优化、冠状动脉介入技术的发展以及急救体系的完善,更多的急性心肌梗死患者得到及时救治,但是稳定型冠心病患病人数仍在不断攀升。心绞痛作为冠心病患者最常见的症状不容忽视。中国心绞痛治疗方式调查协作组研究显示,83%的中国稳定型冠心病患者伴随心绞痛发作。2006年英格兰健康调查报告称,55~64岁约有8%的男性和3%的女性患有或曾经患有心绞痛,而对于65~74岁的男性和女性,患有或曾经患有心绞痛比例分别上升至14%和8%。大型随机试验表明,稳定型心绞痛患者预后良好,全因死亡率约为每年1.5%,但基于人群的研究报告称,年度心血管死亡率显著更高。此外,心绞痛的分级对生活质量有显著影响,且会随着症状的严重程度逐渐恶化。血管再通和强化药物治疗临床结果评价(The clinical outcomes utilizing revascularization and aggrrssive drug evaluation COUR-AGE )研究纳入了2287例病情稳定的冠心病患者,1149例患者接受了经皮冠状动脉介入治疗(PCI)联合最佳药物治疗(OMT),1138例仅接受OMT,1年后接受PCI联合OMT1年,仍有34%的患者存在心绞痛发作。美国心肺和血液研究所(NHLBI)研究也表明即使PCI技术持续进步,术后1年心绞痛发生率仍高达20%。我国研究表明血运重建治疗后运动耐量普遍下降40%,这就说明即使已经获得成功的手术和药物治疗,但仍有患者生活质量差、生存率改善不显著等问题,心脏康复通过综合的康复医疗措施消除因心脏疾病引起的体力和心理上的限制,从而能够减轻症状、提高运动耐量和生存质量、减少急性心血管事件和心血管相关死亡的发生,帮助患者重新恢复工作及正常的社会交往和日常生活。因此,心脏康复具有重要的社会意义和临床价值。

二、运动康复对稳定型心绞痛的临床价值

根据美国心脏病学会(ACC)2016年统计,稳定型心绞痛发病率约为心肌梗死的2倍,预计2030年将达到成人的18%。其作为冠心病的常见类型,近年已有诸多研究证实了运动康复治疗对于稳定型心绞痛患者的获益,并且美国心脏协会(AHA)、欧洲心脏病学会(ESC)均在心血管疾病二级预防指南及心脏康复指南中对稳定型心绞痛患者的运动治疗给予了IB类推荐。此外,很多研究也表明心脏运动康复可以改善冠心病患者的心绞痛症状、心肌缺血及心肌灌注。运动康复对稳定型心绞痛带来的益处是毋庸置疑的,运动训练的获益也已被众多研究所证实,如控制心血管危险因素、改善心血管和呼吸功能、减轻焦虑和抑郁、降低心脏性猝死风险、降低心血管死亡及全因死亡率。其获益具体表现在两部分,一是周围效应,运动康复训练有利于改变脂质和碳水化合物的代谢,通过减少身体脂肪堆积降低低密度脂蛋白胆固醇及血浆甘油三酯水平、血压、血栓易感性,改善动脉内皮功能,从而有效控制冠心病动脉粥样硬化的发展,并能降低交感神经的兴奋性,降低猝死发生,提高运动耐量;二是中心效应,中心效应包括提高缺血阈值,促进侧支循环建立。最常见的为基于缺血预适应(ischemic preconditioning,IPC)理论开展的生理性缺血训练(Physiologenic ischemia training,PIT)。PIT可以通过远隔训练方式造成心肌短暂的生理性缺血,进而促进病理性缺血部位的侧支循环形成,又可以通过高强度间歇训练(HIIT)方式达成类似的效果。近年来,HIIT逐渐受到临床医生的重视,相较于中等强度持续训练(MICT),其可显著提高冠心病患者的峰值摄氧量,被应用于冠心病、心力衰竭、高血压患者的运动康复。冠心病治疗的重点在于改善缺血心肌灌注,减少心血管不良事件的发生。运动康复在提高冠心病患者运动耐力的同时,可改善患者运动时的心绞痛症状,提高心电图缺血性ST段压低出现的阈值,并可能通过改善血管内皮功能,促进冠状动脉侧支循环形成,发挥抗心肌缺血效应。

三、危险分层与分类管理

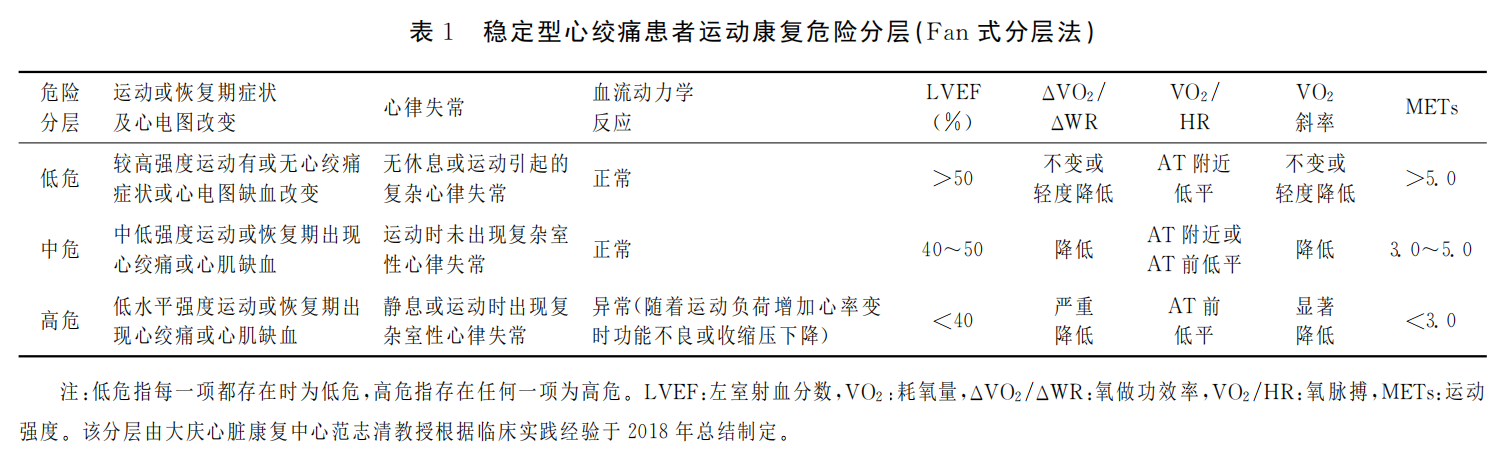

无论何种运动形式,运动获益均与运动强度有关。但运动强度过大、强度增加过快或在缺血阈强度上的运动时间持续过长,运动相关的心血管不良事件的发生风险也会随之增加。因此,把握运动康复的适应证、运动前进行充分评估、运动中监测生命体征是进行心脏康复训练的必要前提。随着心脏康复的深入开展,稳定型心绞痛患者如何安全有效地进行运动康复是目前心脏康复医师必须面对的现实问题。因此,必须为此类患者制定一个科学合理的个体化运动处方指导患者运动。然而制定个体化运动处方首先应该对患者进行运动前评估,对运动给患者带来的风险进行危险分层,然后按照危险分层进行分类管理,指导运动康复。然而目前国内外还没有单独针对稳定型心绞痛患者精准的运动康复危险分层工具,因此,对此类患者难以进行精准的个体化运动处方制定,也不能更进一步实施分类管理。目前指导心脏病人运动处方制定的危险分层工具是针对所有心血管疾病患者的,是一个概括性的分层工具,该分层中涉及有关稳定型心绞痛的临床要素只有心绞痛症状、心电图缺血两项,不能精准指导稳定型心绞痛患者运动康复危险分层。针对这一现状,在多年临床实践基础上,笔者进一步筛选出稳定型心绞痛患者运动评估中具有代表性和特异性的指标六项,共八项指标构成了稳定型心绞痛运动康复危险分层的工具参数,并在临床实践中不断进行修正,解决了目前稳定型心绞痛患者运动处方制定没有科学的危险分层工具的难题,保障了此类患者运动康复的有效性和安全性,其科学性与合理性在临床实践中已经得到了初步验证。稳定型心绞痛患者运动康复危险分层如表1。

本分层工具从(1)运动或恢复期症状及心电图改变;(2)心律失常;(3)血流动力学反应;(4)左室射血分数(LVEF);(5)氧做功效率(ΔVO2/ΔWR);(6)氧脉搏(VO2/HR);(7)耗氧量(VO2)斜率;(8)运动强度(METs)等八个方面给出对应各危险分层的阈值或限定条件,满足每一项低危险分层标准条件时确定为低危险分层,存在任何一项高危险分层标准条件时为高危险分层。比如:58岁男性稳定型心绞痛患者LVEF>50%,如果经过包括心肺运动试验在内的综合评估后,在6METs时发现轻度心肌缺血改变、无复杂心律失常,血流动力学反应正常,ΔVO2/ΔWR斜率不变,VO2/HR在无氧阈(AT)后低平,VO2斜率无显著下降,此患者危险分层确定为低危险分层;如果患者运动后出现复杂室性心律失常,或在2.9METs时出现心肌缺血改变,其他条件不变,患者即诊断为高危险分层。

稳定型心绞痛患者运动疗法是根据每位患者不同的临床情况及个体化差异而制定的。运动治疗前应进行综合评估,包括进行加拿大心血管病学会(CCS)的心绞痛分级和常用心绞痛10级评定量表进行评估。CCS心绞痛分级I~II级或心绞痛10级量表3~4级以下,结合冠状动脉检查结果,可推荐心肺运动试验(CPET)进行危险分层评估,并在包括循证药物治疗在内的综合干预基础上制定个体化运动处方。对稳定缺血性心脏病患者,通过评估其心肌缺血程度、心肺功能储备、运动耐量、心率血压变异反应等进行危险分层,精准评价不同运动负荷下目标区域心肌血流灌注和恢复情况,根据危险分层实施分类管理。1.低危人群:积极推荐心脏康复治疗;2.中危人群:首先推荐心脏康复治疗,康复效果不佳再行冠状动脉血运重建治疗,或者根据患者意愿直接行血运重建治疗;3.高危人群:首先推荐血运重建治疗,谨慎心脏康复。运动康复时,可根据缺血阈时的心率、负荷功率、心绞痛分级和自我感知劳累程度联合监测运动强度,并做好必要的医学监督及监测。通过上述危险分层和分类管理,为每一位患者制定个体化运动处方和诊疗方案,并通过动态评估临床状况,及时调整治疗方案。

四、展望

运动康复不仅可为稳定型心绞痛患者生活质量改善带来获益,同时也是提高缺血阈和促进有效侧支循环建立、降低医保支出和提高医疗健康效益支出比的有效途径。虽然目前在临床实践中取得了初步经验,但关于稳定型心绞痛个体化的运动方案研究以及长期干预的随机对照效果及机制研究仍相对缺乏。相信在未来,随着稳定型心绞痛运动康复临床经验的不断累积和相关研究的不断深入,运动康复将有望成为稳定型心绞痛患者门诊和居家康复治疗方案中的核心措施之一。同时,在规范的药物治疗基础上,积极开展营养饮食指导、心理支持、危险因素管理等康复措施也是心绞痛症状改善和生活质量提高不可或缺的重要补充。

参考文献(略)

作者:范瑀轩,范志清,张赫男

作者单位:大庆油田总医院心脏康复科

文章来源:心血管康复医学杂志2022年8月第31卷第4期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。