心血管疾病给居民和社会带来的经济负担日渐加重,已成为重大的公共卫生问题。《中国心血管健康与疾病报告2019》指出目前心血管病的死亡占城乡居民总死亡原因的首位,农村为45.91%,城市为43.56%。一级预防和二级预防在国外的心血管疾病实践中已显现了其积极的防控作用,但目前我国心血管疾病的一级和二级预防的各个环节缺乏规范的监测和管理。因此,急需发展一种安全可靠、小型轻便,既方便患者在家庭和社区使用,又可以使社区医院和大型综合医院的医务人员同时了解患者疾病进展,而且能够做到远程疾病预防的远程病情监测设备,即可穿戴设备。可穿戴设备是指能够直接穿戴在人身上,或者融入衣物、饰品中的一种便携式设备,将可穿戴传感器与移动通信联合起来,融合芯片技术、通信技术、智能交互技术,通过蓝牙、WiFi、无线通信技术、近距离无线通信技术等方式连接,使其具备采集、处理、传送数据功能的便携式电子设备。本文拟从可穿戴设备在心血管领域的种类、监测价值和预测价值3个方面进行综述,为可穿戴设备技术在心血管领域的进一步发展提供参考。

一、可穿戴设备在心血管领域的种类

1.1 可穿戴智能手环

临床及日常生活中比较常见,是一种类似手表的环形腕部收集处理器,可以在手腕处收集病人的心律、心率以及运动情况等数据信息。手环能够实时收集连续的生理数据,生成反映患者当前状态的信息,从而指导临床决策。如苹果手环Series4除了通过常规的实时监测来提供心率过低、心率不稳的预警外,还提供了心电图模式,只需要30秒的佩戴,便可以生成佩戴者的心电图。

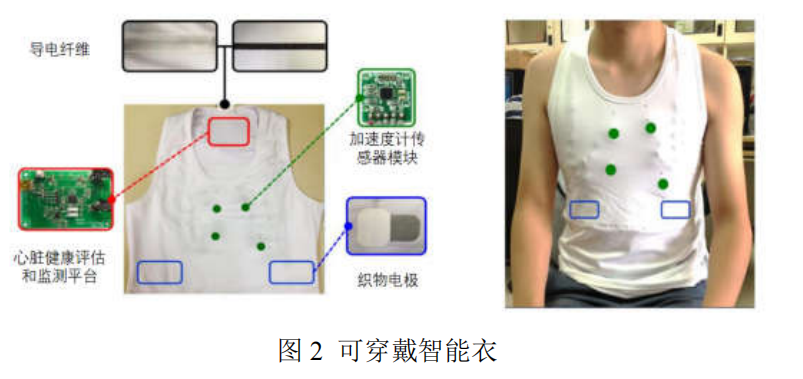

1.2 可穿戴智能服

可穿戴智能服是近年的研究热点,它是一件内置传感器的可伸缩背心,能够像衣服一样穿在身上,它对使用者的生活习惯改变少、体表接触面积大以及能够采集更广泛的体征。Wen-YenLin等团队开发了一款可穿戴的智能服用来监测病人的心电图变化,衣服的重量是245克,智能服装制作成一件可伸缩的背心,使皮肤足够紧密,以收集稳定和可靠的MCG和心电信号。

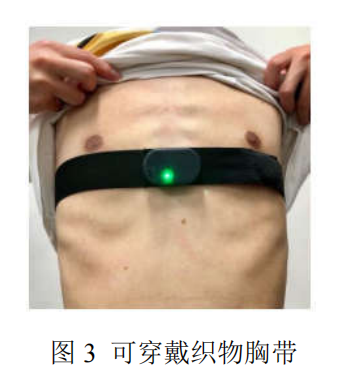

1.3 可穿戴织物胸带

可穿戴织物胸带是较智能服面积小的围绕胸部的条状的织物带,上面固定体积较小的智能仪器。陈正豪设计研发的可穿戴心音监测装置的可穿戴织物胸带就是由织物基底层、传感器固定结构和绝缘遮挡层三个部分组成,一方面能够固定传感器原型,另一方面还能通过暗扣的形式将心音处理模块扣合在胸带上,可以用来监测连续的心音数据。

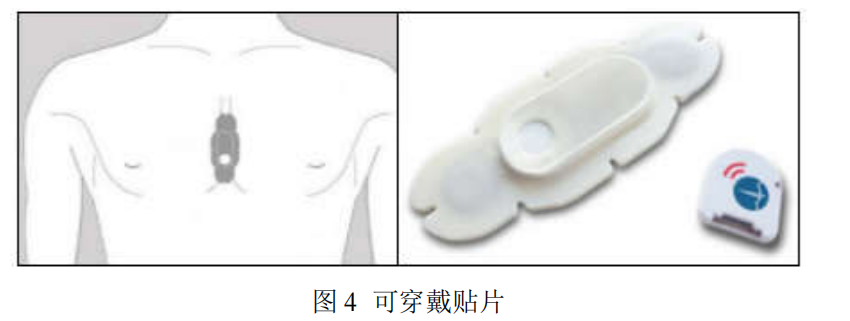

1.4 可穿戴贴片

JosefStehlik等报道了一款通过可粘合面可以固定在胸部的小型贴片,贴片里面放置有一次性传感器和可重复使用的传感器电子模块。该可穿戴设备主要收集信息包括心率、心率变异性、心律失常负担、呼吸率、总活动、行走、睡眠、身体倾斜和身体姿势。

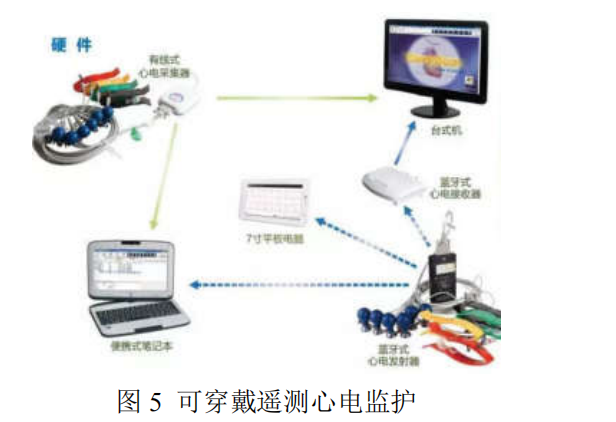

1.5 可穿戴遥测心电监护

可穿戴遥测心电监护是基于十二导联可穿戴式动态心电实时监测终端、4G/5G网络、云平台共同运营,从而实现无线远程24小时的动态心电信号实时采集、处理、无线通信、存储与显示,从而实现远程实时动态监测心率的作用。

二、可穿戴设备在心血管领域的监测指标

2.1 心率

可穿戴设备上配备发光二极管(LED),LED通过皮肤反射的光测量皮肤血液体积微小变化的心率,从而可以动态监测心率。苹果公司利用手环监测了419297例受试者的心率,通过手环内部不规则脉冲通知算法识别出潜在房颤患者,在450例接受心电监护评估的受试者中,有34%确诊为房颤的患者。

2.2 血压

李星明等团队利用可穿戴设备对社区高血压患者的血压进行监测及管理,验证了可穿戴健康监测设备具有较好的稳定性和可靠性,而且可以辅助社区医务人员有效地做好高血压患者的疾病监测和管理。

2.3 心电图

ChristianSteinberg等提出了一种新型的可穿戴心电图传感器信号系统,能够24小时持续动态监测病人的心电图,为长期节律监测提供了一种替代工具,有可能提高间歇性或亚临床心律失常的检测率。

2.4 六分钟步行距离

在临床环境中,6分钟的步行测试已成为一个标准化的诊断和预后标记。通过可穿戴设备上的传感器,可以动态测量步行距离,测量6分钟步行距离。

2.5 生物阻抗

是评价心衰患者血流动力学的无创监测方法之一。由于心衰病人心脏泵血功能受损,会出现不同程度的血流动力学紊乱。生物电阻抗法的原理是通过可穿戴设备在患者的颈部及胸部皮肤上放置电极片,向胸腔释放恒定、低幅、高频的交流电,测量相应的电压,根据欧姆定律,可计算出胸腔阻抗值的变化,称为胸腔阻抗。

2.6 心音

心音听诊是心脏健康状况的检查项目之一。传统的听诊器停诊无法对患者的心音信号进行持续动态监测与记录。陈正豪等团队基于可穿戴技术、无线技术和云平台设计了一款可穿戴心音监测仪,能够实现长期动态监测心音的作用。

2.7 心律

可穿戴式除颤器(WCD)是一种能提供短时期体外自动除颤功能的可穿戴式装置,它能够动态监测心律,如果病人发生恶性心律失常,则能够及时进行除颤。该可穿戴设备无需手术方式,临床上主要用于有心脏性猝死风险,但短期内无植入型心律转复除颤器植入适应证,或有适应证但短期内不能新装或更换ICD的患者。

三、可穿戴设备在心血管领域的预测指标

3.1 心脏骤停

Joon-myoungKwon等开发并验证了一种通过基于深度学习的人工智能算法(DLA)的单导线心电图可穿戴设备,用来预测心脏骤停。该团队分别使用了10461例患者的32294例心电图,而4483例医院患者的4483例心电图作为开发和内部验证数据。此外,来自另一家医院的10728名患者中的10728例心电图被用作外部验证数据。在内部和外部验证期间,预测24小时内心脏停搏的DLA接收器操作特征曲线下的区域分别为0.913和0.948。该技术在预测心脏骤停方面显示了良好的高性能。

3.2 房颤

Attia等利用可穿戴设备收集的数据对454789例已有明确诊断的10秒12导联心电图进行分析,构建了卷积神经网络算法。该算法具有较高的诊断准确性,判断已发生或预测可能发生心房颤动的ROC为0.87,这使得在某些阵发性心房颤动患者并未发作时,医师也能够及时做出心房颤动的诊断,并且给予包括抗凝在内的相应治疗,避免漏诊及误诊。

3.3 心衰再入院率

LINK-HF研究检查了使用连续数据流的个性化分析平台预测心衰入院后再次住院的性能。研究受试者使用放置在胸部记录生理数据的一次性多传感器贴片进行长达3个月的监测,数据通过智能手机连续上传到云分析平台,利用机器学习设计一种检测高频加重的预后算法,可以提供准确的对即将再次住院的早期检测。该研究登记了100名年龄为(68.4±10.2)岁(98%为男性)的受试者,出院后,分析平台得出了预期生理值的个性化基线模型。使用基线模型估计的生命体征和实际监测值之间的差异来触发临床警报。有35例意外的非创伤性住院事件,其中包括24例不断恶化的心衰事件。该平台能够检测到心衰加重的住院前体,具有76%到88%的敏感性和85%的特异性。

3.4 六分钟步行结果

CharlotteSchubert等结合有关患者的性别、年龄、体重指数和疾病类型的信息,可以预测瓣膜心脏病患者绝对的6分钟步行测试距离以及达到目标的6分钟步行距离的概率。研究团队使用可穿戴设备的心率监测,结合基于文献的参考数据来确定每天在不同活动水平(分为轻度活动、中度活动和高度活动)中花费的时间,中度活动水平花费的时间能够预测瓣膜心脏病患者6分钟步行测试的结果。共分析了107个传感器数据集,其中包括1,019,748分钟的记录。根据心率记录和文献信息,确定了活动水平,并与6分钟步行测试的结果进行了比较。在回归模型中,中等活动花费的时间百分比是性别、年龄和体重指数特定的6分钟步行距离实现的预测指标(P<0.001;R2=0.48),中等活动百分比每增加1个百分比,导致6分钟步行距离增加10.86m(95%CI1.38-20.44,P=0.027)。

3.5 生命体征

Ahmed Youssef Ali Amer等探讨了基于可穿戴设备得出的生命体征数据(该团队使用的SOMNO touch-NIBP可穿戴设备,能够测量出病人的心率、血压、血氧和呼吸),使用k-最近邻最小二乘支持向量机(kNN-LS-SVM)的混合机器学习算法来预测心脏病患者、术后患者和透析患者的生命体征。kNN-LS-SVM在解决流媒体分析、在线预测和模型个性化问题的不同研究中显示出了良好的性能。最终预测心脏病患者1小时、2小时和3小时心率的每小时平均绝对百分比误差分别为4.1%、4.5%和5%。

3.6 左心室射血功能

Wen-YenLin等开发了一种结合多通道机械超声心动图(MCG)和心电图测量技术进行心脏健康监测的可穿戴智能服装系统,以预测左心室射血分数(LVEF)功能,并为受试者提供早期风险警告。机械超声心动图使用一种惯性运动感应装置用于心脏活动监测,而该技术通过结合心电图和MCG信号,可以支持对患者的长期持续心脏健康监测。在系统中,通过从智能服装接收的数据,并对ECG和MCG信号进行数字滤波,通过对测试数据进行回归分析,从多通道MCG/ECG智能监测服装找到并计算系数CC值,LVEF值可以从线性方程导出。使用该系统可以实现对心衰患者的高精度预测率。这项工作将多通道MCG系统的概念转化为一种可穿戴的智能服装,用于心脏健康监测和心肌功能解释系统,然后该系统可以应用于家庭或临床应用来检测如心衰等心血管疾病。

四、可穿戴设备在国内外医疗准入情况

4.1 可穿戴设备在国外医疗准入情况

可穿戴医疗器械属于新生事物,在监管上既不能偏松又不能一刀切的严苛。在欧美国家,产品需要满足美国食品药品监督管理局或欧洲药物管理局的批准程序,满足临床医疗所需的数据精确度,方可投放于临床。如2018年苹果AppleWatchS4是首个获得美国FDA认证具备ECG功能的智能手表,可以在临床使用。

4.2 可穿戴设备在国内医疗准入情况

在我国,要通过国家药品监督管理局审批,可穿戴设备方可运用到临床,目前我国心血管领域较多注册的可穿戴设备有可穿戴血压计、可穿戴心电记录仪、可穿戴动态心电监护装置等。我国国家食品药品监督管理总局发布的《电子血压计(示波法)注册技术审查指导原则》、《动态心电记录仪产品注册技术指导原则》等文件均为心血管领域可穿戴设备的研发使用指明了方向。

五、可穿戴设备在心血管领域应用的障碍因素

5.1 远程可穿戴设备的风险性问题

心血管疾病的发病具有不规律性,如果患者在实施远程可穿戴设备监护过程中出现恶性心律失常,很难实现即时抢救,只能进行转运至最近的医疗场所进行抢救,转运过程中可能会出现意外,具有一定的风险,使得患者及家属与医院之间存在一定的矛盾。

5.2 可穿戴设备的数据使用问题

目前可穿戴设备的数据使用仍然是一大难题!比如苹果、小米、OPPO等手环在使用的过程中很难系统化地收集数据,尤其心血管系统疾病注重动态持续监测,从而影响数据的处理与分析、以及后续的人工智能计算分析。另外,病人的据使用权如何分配、如何安全地使用也是需要出台规范化的政策法规来约束!

5.3 可穿戴设备的实用性问题

有文献指出,一些可穿戴设备存在设备材料有安全隐患、蓄电时间有限、价格高等问题,医疗设备使用的首要原则是安全、能够维持有电状态,这些问题均会影响可穿戴设备的推广使用。

六、可穿戴设备在心血管领域未来的发展趋势

今后可穿戴设备的发展不仅要注重安全、长程蓄电问题,还要关注人机交互技术、大数据以及云计算技术等方面,基于大数据和人工智能技术的不断发展,可穿戴设备技术在心血管疾病的预防监测中扮演日益重要的角色,通过对数据的人工智能分析,从而实现对疾病的辅助预测,实现精准的个体化治疗。

参考文献:略

作者:孙春艳[1]史婷奇[2]胡蕾[1]王倩[3]

作者单位:南京鼓楼医院心血管内科监护室[1]南京鼓楼医院护理部[2]南京鼓楼医院内科总支[3]

来源:中国医学装备大会暨2022医学装备展览会论文汇编

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。