《中国心血管健康与疾病报告2022》显示,冠心病患者达1139万人,60岁以上人群冠心病患病率为27.8%,其患病率高、预后差,严重影响老年人的健康”。衰弱是指伴随年龄增长,生理储备下降导致机体易损性增加、抗应激能力减退的非特异性临床状态,在老年冠心病人群中发生率高达30%。衰弱可导致老年冠心病人群再人院率提高、住院时间延长、死亡风险增加,是预测老年冠心病人群预后不良的独立危险因素。多项研究证明,以运动为核心的生活方式干预可明显降低心血管不良事件发生率,延缓衰弱进程,改善预后。近几年,国内医院尝试开展冠心病患者运动干预,初步取得一些临床效果,发布了一系列专家共识和指南,但运动康复的现状并不乐观且关于老年冠心病合并衰弱患者运动康复的循证实践研究也较少。因此,本研究系统检索并总结老年冠心病合并衰弱患者运动康复的最佳证据,以证据为基础,制定临床质量审查指标,分析运动康复实践的障碍因素和促进因素,提出行动策略推动最佳证据应用于临床实践,以期增强患者参与运动康复的依从性,延缓或逆转衰弱进程,提高患者生存质量。

1 资料与方法

1.1 组建团队

1.1.1 成立循证实践小组

组建团队,由16人参与。心血管内科护士长1人,为项目的主要负责人,负责方案管理;护理部主任1人,负责整体方案的统筹和协调;护理循证专家1人,负责筛选专家小组成员;心血管内科临床医生4人和康复科医生2人,参与项目的设计、实施;循证方法学人员3人,负责证据的检索、评价和方案的制定,设计问卷和核查表;专科护士2人,负责障碍因素的基线审查;研究生2人,负责统计数据和分析数据。

1.1.2 成立专家小组

邀请16名相关专家参加老年冠心病合并衰弱患者运动康复审查指标制定小组会议,其中男5名(31.25%)、女11名(68.75%);年龄32~54岁,平均(46.08±7.55)岁;工作年限 11~28 年,平均(18.87±6.59)年;博士3名(18.75%),硕士9名(56.25%),本科4名 (25.00%);高级职称 8 名(50.00%),中级职称8名(50.00%);从事心血管医疗领域专家5名(31.25%),心血管护理领域专家5名(31.25%),护理管理领域专家2名(12.50%),心肺康复领域专家2名(12.50%),老年护理领域专家2名(12.50%)。

1.2 确立循证问题并汇总最佳证据

主题的确立基于临床实践中存在的问题。当前在实际临床工作中老年冠心病患者的衰弱状态未早期识别,而且合并衰弱的老年冠心病患者由于运动能力较低,缺乏基于循证的运动康复方案等原因而未进行运动康复,这与国内外的管理规范存在较大差距。本研究的主题由该临床问题出发,旨在明确老年冠心病合并衰弱患者运动康复的循证实践方案,提高患者参与运动康复的依从性,延缓或逆转衰弱进程,降低心血管不良事件发生率。本研究已在复旦大学循证护理中心注册(注册号:ES20221299),取得蚌埠医学院第一附属医院伦理委员会批准 (批件号:SYDW2019-57)。研究者团队前期已围绕多学科团队、运动评估、运动流程、运动强度、运动方式、运动频率与时间、运动安全、随访8个证据主题,汇总老年冠心病合并衰弱患者运动康复的29条最佳证据。

1.3 制定审查指标和基线审查

在专家小组会议中,专家依据临床经验和专业判断,对前期汇总的29条最佳证据内容进行评价,同时根据 FAME 原则,即可行性(feasibility)、适宜性(appropriateness)、临床意义(meaningfulness)和有效性(effectiveness),构建适宜应用于临床实践的审查指标。经过2轮专家讨论,最终确定临床审查指标、审查对象及审查方法,对蚌埠市某三级甲等医院心血管内科老年冠心病合并衰弱患者开展基线审查。选取2023年3月1日至5月30日收治的老年冠心病合并衰弱患者作为审查对象,最终纳入32例患者;同时将病区的14名医生和19名责任护士作为基线审查对象,评价医护人员心脏康复认识水平和执行情况。各审查指标的审查结果以执行率表示,执行率=该审查指标的执行完成次数/该审查指标的审查次数×100%。

2 结果

2.1 审查指标及审查方法

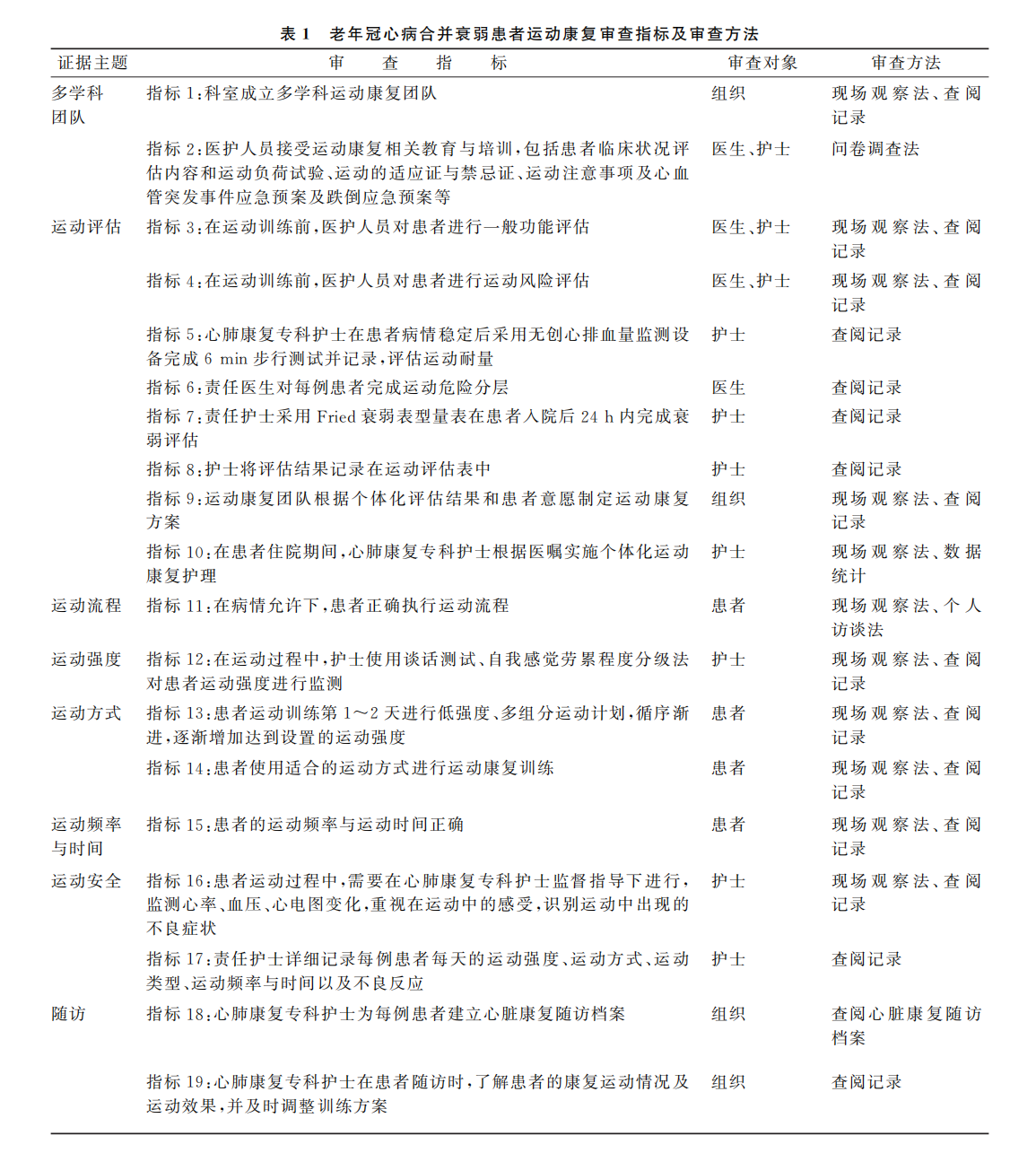

根据 FAME原则,专家小组对29条证据内容进行评价,结合医院的实际情况,剔除证据5、14、16。剔除原因如下:证据5“运动前需要评估患者的上下肢力量和躯体局限性”包含在证据2“所有患者在实施运动康复前应进行全面的综合评估,如一般功能评估、运动风险评估、运动耐量评估等,并对每例患者进行危险分层,了解运动康复过程中的风险,为制定运动方案提供安全保障”中,予以删除;证据14“推荐的运动方式:抗阻训练、力量训练、平衡训练、步速训练、多组分训练”和证据15“多组分运动干预,特别是抗阻训练,以及有氧、平衡和柔韧性训练,是一项有效的策略,以改善体质衰弱前期和衰弱老年患者的身体功能”推荐的运动方式有重叠,遂予以删除证据14;证据16“建议为衰弱患者增加平衡训练以改善患者步态稳定性,增加运动的安全性,预防跌倒”和证据17“若衰弱患者不能独立支撑自己的体质量,首先应该进行抗阻训练及平衡训练”均表述为衰弱患者应进行抗阻训练和平衡训练,删除证据16。由此根据剩下的26条证据内容构建审查指标,在构建过程中,遵循临床护理实施的原则,从多学科团队、运动评估、运动流程、运动强度、运动方式、运动频率与时间、运动安全、随访8个主题对证据对应的审查指标进行合并和拆分。其中,多学科团队主题拆分成2条审查指标;运动评估主题已剔除原证据5,又对部分证据进行拆分,增加3条审查指标,共计8条审查指标;运动流程主题中,原证据8~10内容包括运动前热身、运动间隙中的放松、运动后拉伸3个方面,可合并为“在病情允许下,患者正确执行运动流程”的审查指标;运动强度主题中,原证据11~13均强调运动强度保证安全性原则,可合并为“在运动过程中,护士使用谈话测试、自我感觉劳累程度分级法对患者运动强度进行监测”的审查指标;运动方式主题中,已剔除原证据14、16,剩下5条证据合并为2条审查指标;运动频率与时间中,原6条证据对运动频率与时间的审查指标表述重复,合并为1条审查指标,即以现场观察和查阅记录的方法审查“患者的运动频率与运动时间正确”;运动安全主题中,原证据27、28设立对应2条审查指标;随访主题中,基于审查指标的可行性原则,将随访内容拆分为“心肺康复专科护士为每例患者建立心脏康复随访档案”和“心肺康复专科护士在患者随访时,了解患者的康复运动情况及运动效果,并及时调整训练方案”2条审查指标,以查阅记录的方法进行审查。最终确定19条审查指标,老年冠心病合并衰弱患者运动康复审查指标及审查方法见表1。

2.2 基线审查结果

对审查指标1、9、18、19进行组织管理层面的审查;对审查指标2、3、4、5、6、7、8、10、12、16、17进行医护人员层面的审查;对审查指标11、13、14、15进行患者层面的审查。组织管理层面的审查结果显示,审查指标执行率为0.00%。医护人员层面的审查结果显示,指标2接受运动康复相关教育与培训的医护人员共有 4 人,执行率为 12.12%(4/33);指标3“在运动训练前,医护人员对患者进行一般功能评估”的执行率为18.18%(6/33);指标12“在运动过程中,护士使用谈话测试、自我感觉劳累程度分级法对患者运动强度进行监测”的执行率为15.79%(3/19);其余各审查指标的执行率为0.00%。患者层面审查结果显示,审查指标执行率均为0.00%。

2.3 障碍因素和改进措施分析

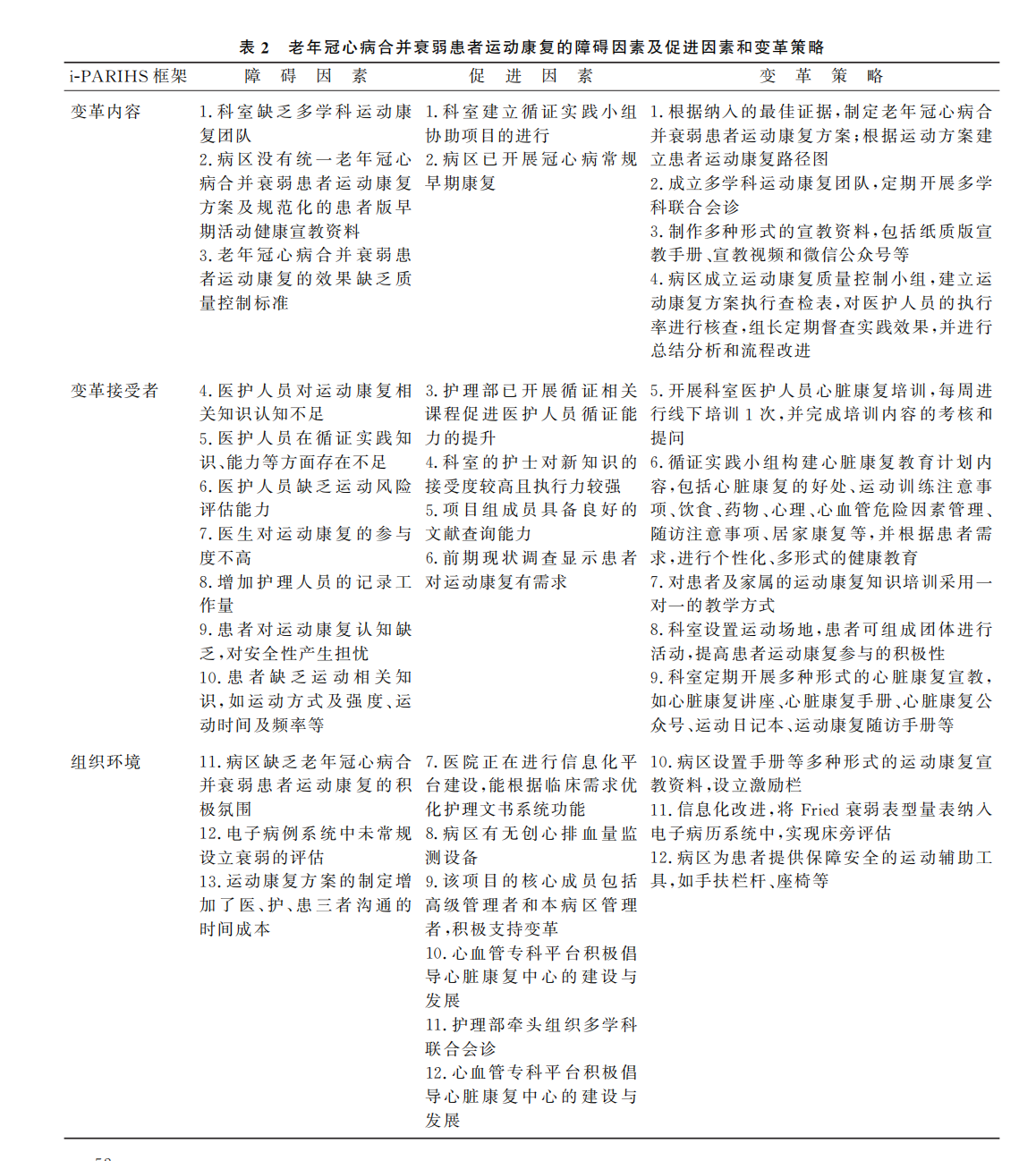

基于基线调查结果,循证护理小组在整合式健康服务领域研究成果应用的行动促进框架(promoting action on research implementation in health services integrated framework,i-PARIHS)模式的指导下,从变革内容、变革接受者和组织环境3个方面科学梳理与分析出障碍因素13条、促进因素12条,利用促进因素,制定针对性策略12条,见表2。

3 讨论

3.1 老年冠心病合并衰弱患者运动康复审查指标的制定是基线审查的基础

审查指标作为衡量质量改进和照护质量的标准,也是评价护理人员实践活动执行程度的量化依据。基于最佳证据[9],对指标进行合并或分解,从而使基线审查可被测量、可被观察、可被考核。如患者在实施运动康复前应进行全面的综合评估,包括一般功能、运动风险、运动耐量评估等,并对每例患者进行危险分层,了解运动康复过程中的风险,为制定运动方案提供安全保障,该证据表明一般功能、运动风险、运动耐量评估的主要实践者可以为医护人员,而对患者进行运动危险分层的实践人员是医生,为了较好地执行该项证据及有利于在质量审查过程中准确判断审查指标的执行情况,故将该证据拆分为4条审查指标(审查指标3~6)。由于运动康复是一个多方面、多维度、动态化的过程,所以本次审查方式包括了问卷调查法、查阅记录、现场观察法、个人访谈法等来进行考核。如对医护人员运动康复知识的掌握情况,采用问卷调查法进行指标2的审查;采用自主设计的心脏运动康复评估内容表,以便全面准确地进行指标3和4的审查。这些审查方法能准确、便利地进行资料收集,贯穿于临床实践的全过程,更加有利于将最佳证据转化为临床实践。

3.2 老年冠心病合并衰弱患者运动康复临床实践与最佳证据之间存在较大差距

本次临床审查结果显示,审查指标2执行率为12.12%、指标3执行率为18.18%、指标12执行率为15.79%,其余指标的执行率均为0.00%,提示老年冠心病合并衰弱患者运动康复临床实践与最佳证据之间存在较大差距,亟待开展老年冠心病合并衰弱患者运动康复的循证护理实践。由此可见,对运动康复的概念、内容及运动康复的必要性及有效性了解甚少,将无法引起患者对运动康复足够的重视;医护人员对老年冠心病合并衰弱患者运动康复的相关知识较为缺乏,运动康复前的综合评估不全面,将无法进行运动风险控制,造成患者运动康复参与性低;对适宜的运动方式、运动频率与运动时间及运动强度的监测不足,将造成患者运动康复依从性低[8]。值得引起重视的是,提高医护人员对运动康复的认知水平和管理能力,是亟待解决的关键问题。本次研究中医护人员对相关知识掌握欠佳,这与祝海香等、范敏等的研究一致,考虑与现有国情和临床困境有关。因此,为形成基于证据总结又契合临床的运动康复程序,理论和实践层面均需要提升,以促进老年冠心病合并衰弱患者运动康复实践的顺利开展。

3.3 制定行动策略以促进临床质量改善

本研究在i-PARIHS框架的指导下,从变革内容、变革接受者和组织环境3个方面科学梳理与分析老年冠心病合并衰弱患者运动康复实践的障碍因素和促进因素,利用促进因素制定以变革接受者为中心的措施,推进最佳证据向临床应用的转化。深入分析后发现,障碍因素在变革内容层面上包括缺乏多学科运动康复团队、规范化的老年冠心病合并衰弱患者运动康复方案及质量控制标准;在变革接受者层面上,医护人员知识、能力存在不足,医生对运动康复的参与度不高,护理人员工作量大,患者及家属也存在认知缺乏、重视性不足;在组织环境方面,病区缺乏循证证据应用的积极氛围、缺乏衰弱评估工具。促进因素主要为管理层对该项目的重视、医院对国家级重点专科扶持力度大、良好的科研团队氛围、项目负责人主持多项衰弱相关研究课题、现有运动康复基本器械和设备能满足临床应用;科室注重人才培养,具有相关循证实践的专业人员利于推动变革策略的实施。通过质量审查和证据转化的实施,明确实践过程中的障碍因素和促进因素。下一步行动策略是加强对医护人员的培训及考核、将系统化评估工具维护至信息平台、创建风险预测模型指导运动康复的实施并完善可视化健康宣教材料,为推动证据应用提供保障,最终促进临床质量改善。

4 结论

本研究在全面检索和评价高质量文献、汇总最佳证据的基础上,结合利益相关人员对证据进行专业判断,制定临床可操作、可评价的审查指标。进行基线审查后,在i-PARIHS框架下,分析老年冠心病合并衰弱患者运动康复实践的障碍因素和促进因素,得出运动康复制度及流程的缺乏、医护人员心脏康复知识水平欠佳以及患者对运动康复认知缺乏和对安全性产生担忧、缺乏多学科协助等老年冠心病合并衰弱患者运动康复循证实践的障碍因素,并制定针对性的行动策略,规范老年冠心病合并衰弱患者运动康复的制度与流程。本研究的循证护理实践审查指标建立在高质量证据、经验丰富的临床专家以及科学的方法论指导的基础上,下一步将构建的循证方案在临床转化应用,并评价该循证方案应用的效果。

参考文献:略 作者:金彦 杨洋 王璐璐 郑清婉 李新艳 张宁 医院:南京中医药大学鼓楼临床医学院 南京中医药大学针灸推拿学院 南京泰康仙林鼓楼医院

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。