现代社会生活方式的转变导致不良生活方式日益增多,已成为影响公众心理健康的重要问题。研究表明,长期吸烟会增加重度抑郁的发生风险,不规律作息导致的睡眠质量下降使焦虑风险提高3.81倍,缺乏运动的人群出现心理健康问题的风险是常人的1.96倍。然而,现有研究多局限于单一不良生活方式的影响,缺乏对多种不良生活方式累积效应的综合评估,这制约了针对性干预措施的制定。体检人群因其健康意识较强、人群构成多样、健康档案完整等特点,成为研究不良生活方式与心理健康关系的理想群体。本研究旨在调查体检人群不良生活方式现状,评估其心理健康水平,分析两者的关联性及影响机制,为早期识别高风险人群、制定有效预防策略提供科学依据。

对象与方法

1.1 研究对象

采用横断面调查研究设计。以2023年6月~2024年5月期间在南通大学附属肿瘤医院体检中心进行体检的人群为研究对象。体检类型包括职业体检和健康体检两类。采用分层整群抽样法。按体检类别(职业体检∶健康体检=3∶2)分层,依据医院近三年体检数据分配样本量(职业体检720例,健康体检480例)。体检前完成问卷调查。纳入标准:①年龄18~65岁;②具有完整体检和问卷资料;③知情同意并自愿参加研究。排除标准:①既往有精神疾病史;②近1年内发生重大生活事件;③问卷填写不合理或缺失重要信息。

依据相关性研究设计,采用双侧检验(α=0.05,β=0.10),并结合既往研究报告的效应量,按照相关公式计算最小样本量为964例。考虑设计效应值(deff=1.5)和问卷回收损失率(15%),最终确定样本量为1200例。

1.2 研究工具

1.2.1 一般人口学特征:包括性别、年龄、婚姻状况、教育程度、职业、个人月收入等一般资料。

1.2.2 不良生活方式评估:①吸烟行为。采用WHO推荐的吸烟状况调查问卷。将每日吸烟≥1支,持续时间≥6个月定义为吸烟。②饮酒行为。采用酒精使用障碍筛查量表(alcohol usedis ordersiden tificationtest,AUDIT),包含10个条目,评分范围0~40分。总分≥8分判定为问题饮酒。③体力活动水平。采用国际体力活动问卷简表(international physical activity questionnaire-short form,IPAQ-S),评估近7天的体力活动情况。每周体力活动时间<150min定义为体力活动不足。④饮食行为。采用饮食行为调查问卷,评估不规律进餐、偏食、暴饮暴食等情况。该问卷包含12个条目,得分越高表明饮食行为越不规范。⑤睡眠质量。采用匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI),包含7个维度。总分>7分提示睡眠质量差。

1.2.3 心理健康评估:①采用症状自评量表(symptom self-rating scale,SCL-90),包含90个条目,评估9个症状维度。以总均分≥2分或任何因子均分≥3分作为心理健康问题的筛查标准。②焦虑评估采用广泛性焦虑量表(generalized anxiety disorder-7,GAD-7),包含7个条目。总分≥10分提示存在焦虑症状。③抑郁评估采用抑郁症状自评量表(patient health questionnaire-9,PHQ-9),包含9个条目。总分≥10分提示存在抑郁症状。

1.3 统计学方法

采用EpiData3.1进行双人双次录入,并进行一致性检验。使用SPSS26.0进行统计分析,正态计量资料采用x±s表示,计数资料采用例数和百分比表示。采用x2检验比较不同人口学特征人群间不良生活方式和心理健康状况的差异。采用Spearman相关分析评估不良生活方式与心理健康的相关性。采用Mplus8.3软件构建结构方程模型,使用最大似然法进行参数估计,通过CFI、TLI、RMSEA、SRMR等指标评估模型拟合效果。采用多因素Logistic回归分析不良生活方式累积效应,计算调整后的优势比(OR)及95%置信区间。使用限制性立方样条模型评估剂量-反应关系的非线性特征。

结果

2.1 不良方式生活现状分析

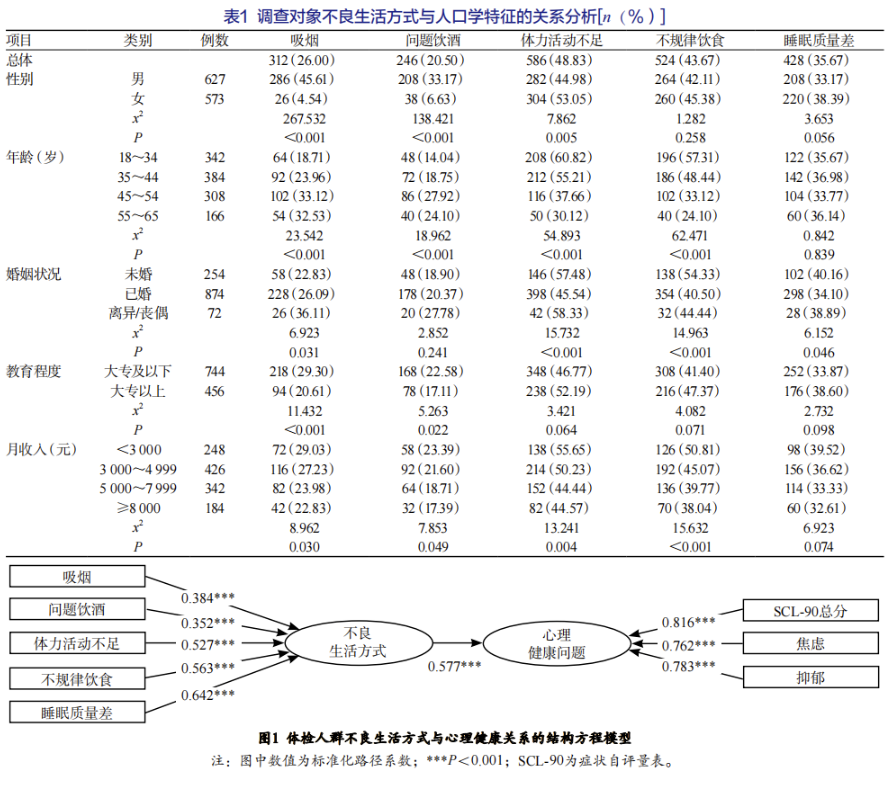

体检人群不良生活方式总体检出率84.50%,无不良生活方式186人(15.50%),1种不良生活方式342人(28.50%),2种不良生活方式384人(32.00%),3种及以上288人(24.00%)。不良生活方式以体力活动不足(48.83%)、不规律饮食(43.67%)和睡眠质量差(35.67%)为主。男性的吸烟和问题饮酒比例显著高于女性(P<0.001),而女性体力活动不足比例较高(P<0.01)。吸烟和问题饮酒者年龄较大(43.86±9.24岁、44.52±9.16岁),而体力活动不足和不规律饮食者年龄相对偏低(35.42±8.76岁、34.86±8.92岁)(P<0.001)。不良生活方式随收入增加呈现下降趋势(P<0.05)。见表1。

2.2 心理状况评估

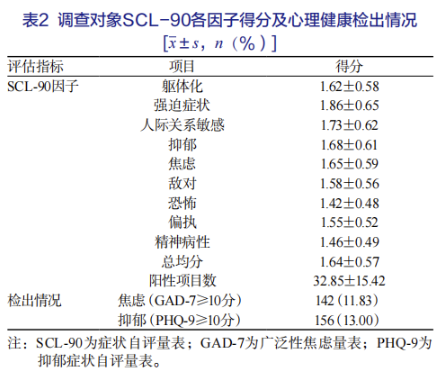

各SCL-90因子得分均在正常范围(1~2分)内,但强迫症状、人际关系敏感和抑郁得分相对较高。焦虑和抑郁的检出率分别为11.83%和13.00%。见表2。

2.3 不良生活方式与心理健康的相关性分析

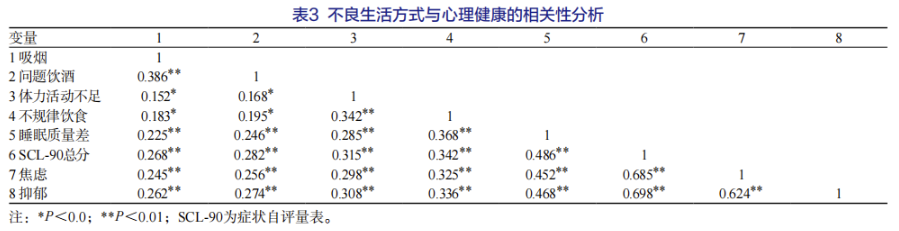

不良生活方式各因素之间存在显著正相关,其中睡眠质量差与心理健康指标的相关系数最高(r=0.452~0.486,P<0.01)。见表3。

2.4 结构方程模型分析

模型整体拟合良好(CFI=0.943,TLI=0.937,RMSEA=0.053,SRMR=0.042,x2/df=2.386)。在测量模型中,不良生活方式潜变量由5个观测指标构成,其中睡眠质量差 (λ=0.642)、不规律饮食(λ=0.563)和体力活动不足 (λ=0.527)的因子载荷较高,吸烟(λ=0.384)和问题饮酒(λ=0.352)的因子载荷相对较低。心理健康问题潜变量的3个观测指标均具有较高的因子载荷,分别为SCL-90总分(β=0.816)、抑郁(β=0.783)和焦虑(β=0.762)。图1表明,不良生活方式对心理健康问题具有显著的正向影响(r=0.577,P<0.001),表明不良生活方式越多,心理健康问题越严重。

2.5 不良生活方式与心理健康风险的剂量-反应关系

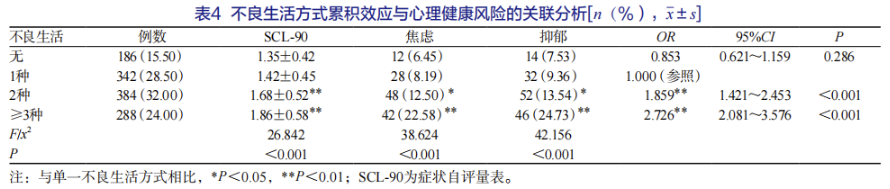

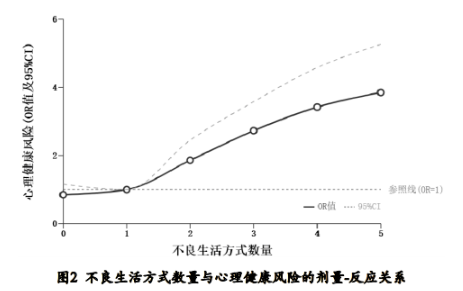

进一步分析不良生活方式的累积效应发现,与单一不良生活方式相比,具有2种不良生活方式者的心理健康风险增加1.86倍,具有3种及以上不良生活方式者的风险增加2.73倍。分析显示这种累积效应呈现明显的剂量-反应关系(P<0.001)。见表4、图2。

讨论

随着社会经济的快速发展,不良生活方式对心理健康的影响日益凸显。研究表明,不良生活方式通过多重途径损害心理健康:吸烟和过量饮酒可改变神经递质代谢和神经内分泌功能;缺乏体力活动会降低脑源性神经营养因子(BDNF)表达和内源性阿片肽水平;睡眠剥夺和饮食紊乱则可能通过干扰下丘脑-垂体-肾上腺轴的昼夜节律,增加焦虑抑郁风险。这些不良生活方式之间存在复杂的交互作用,形成恶性循环,对心理健康造成叠加性损害。

3.1 体检人群健康行为模式与心理状况的多维分析

本研究通过多维度分析揭示了体检人群不良生活方式的分布规律及其与心理健康状况的内在关联机制。研究发现该群体呈现出显著的年龄分层特征、社会经济梯度效应、特异性症状谱系结构以及行为聚集效应等多重特点,为深入理解当代城市人群健康行为转型提供了新的理论视角。研究结果显示,体检人群不良生活方式的总体检出率达84.50%,其中体力活动不足和不规律饮食检出率最高,反映了当代职业人群静态化、碎片化的生活模式。进一步分析这种行为模式呈现出明显的年龄相关性:35~45岁年龄段以体力活动不足和饮食紊乱为主要表现,而45岁以上群体则以吸烟和问题饮酒为主要特征。这种年龄分层的行为模式差异揭示了生命周期不同阶段的特异性健康风险。社会经济地位与不良生活方式呈显著负相关,提示健康素养和医疗资源可及性在健康行为形成中的关键作用。在心理健康方面,研究对象表现出独特的症状谱系特征:强迫症状(1.86±0.65分)、人际关系敏感(1.73±0.62分)和抑郁倾向(1.68±0.61分)构成了主要表现形式。这种症状分布特征反映了当代城市人群面临的多重压力源(如工作、生活等)的综合影响,为深入理解不同类型体检人群的心理健康风险特征提供了重要的理论参考。

3.2 不良生活方式影响心理健康的生物-心理-社会路径探析

结构方程模型分析揭示了不良生活方式与心理健康的定量关系,揭示了不良生活方式影响心理健康的复杂网络结构:一方面,不同类型的不良生活方式通过潜变量表现出显著的聚集效应,反映了健康风险行为的系统性特征;另一方面,模型验证了睡眠质量、饮食行为和体力活动这一核心行为簇对心理健康的主导作用。这种定量化的路径分析不仅明确了各类不良生活方式的权重贡献,也揭示了它们之间的交互作用模式,为制定“靶向性”干预策略提供了理论依据。模型的良好拟合度表明,这一理论框架能够较好地解释体检人群不良生活方式与心理健康的关联机制,为后续研究和实践干预提供了可靠的量化基础。

从生物学角度看,不良生活方式可能通过多重途径影响心理健康:①睡眠质量差导致的生理节律紊乱影响神经内分泌网络功能;②体力活动不足降低神经可塑性相关因子表达;③饮食行为紊乱通过肠-脑轴影响神经递质代谢。这些生理改变可能产生协同作用,形成复杂的病理生理网络。在心理学层面,不良生活方式可能损害自我效能感,增加认知易感性,干扰压力应对策略的选择和执行。这些心理因素可能与个体特质和环境因素相互作用,形成自我维持的负性循环。同时,积极的健康行为改变可能通过增强自我效能感产生良性反馈,这为干预策略设计提供了重要启示。社会学层面的作用机制涉及角色功能、社会支持网络和职业压力等多个维度。在快速城市化背景下,这些因素的影响可能更为显著。此外,社会文化因素和工作环境特征可能通过影响个体的生活方式选择,间接调节心理健康状况。

3.3 不良生活方式累积与心理健康风险的剂量-反应关系分析

本研究发现体检人群不良生活方式的累积与心理健康风险之间存在显著的剂量-反应关系,且具有3种及以上不良生活方式者的心理健康风险较单一不良生活方式增加2.73倍。多重不良生活方式的累积可能通过以下机制影响心理健康:①降低自我效能感,影响压力应对能力;②形成负性认知图式,加重心理症状;③破坏健康行为之间的平衡,形成恶性循环。这种多重心理机制的交互作用,解释了为什么多种不良生活方式共存时的危害大于单一行为的简单叠加。从行为学角度看,不良生活方式之间往往存在“连锁效应”,即一种不良生活方式可能诱发或加重其他不良生活方式。例如,睡眠质量差可能导致日间体力活动减少,进而影响饮食规律性,最终形成自我维持的行为模式。这种行为间的相互强化作用,是剂量-反应关系形成的重要基础。

综上所述,本研究发现体检人群不良生活方式普遍,通过结构方程模型首次量化验证了体检人群不良生活方式与心理健康的显著关联及累积效应,为精准干预提供了理论基础。基于研究发现,建议:①将睡眠-饮食-运动整合为核心干预模块,开展系统化的健康行为管理;②针对40岁以下人群和社会经济地位较低者制定重点干预方案,降低行为风险;③在常规体检中增设心理健康评估环节;④开展健康教育和心理咨询相结合的综合服务,提升体检人群的健康管理能力。后续可开展前瞻性研究,致力于健康行为管理方案的标准化、个性化和智能化。

参考文献:略

作者:徐丽

单位:南通大学附属肿瘤医院体检中心

来源:心理月刊2025年第09期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。