2025年,《心肺康复与预防杂志(Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention)》刊发了一篇引人深思的研究文章,题为《Significant Improvement in Atherosclerotic Risk Factors From Intensive Cardiac Rehabilitation Is Lost Following Program Discontinuation in Rural Elderly Population》。该研究聚焦于美国乔治亚州农村地区65岁以上的老年心血管疾病患者,通过对参与Dean Ornish高强度心脏康复(Intensive Cardiac Rehabilitation, ICR)项目的患者随访,评估其心血管危险因子在项目结束后的变化轨迹。

这项研究的发现为我们敲响了一个警钟:即使是已被证实行之有效的生活方式干预项目,也极易在停止干预后出现“反弹效应”,而这对临床心血管慢病管理和公共健康策略提出了新的挑战。

一、Dean Ornish计划:以生活方式逆转动脉粥样硬化

Dean Ornish博士所倡导的心脏康复计划,是目前唯一一个被美国Medicare认证的ICR干预模型,其治疗理念基于“生活方式可以逆转心脏病”,包含以下四大核心模块:

膳食管理:强调全植物、低脂、低盐、无胆固醇饮食,同时避免酒精和咖啡因。

运动干预:每日坚持30分钟有氧运动。

心理和压力管理:冥想、呼吸练习等减压手段每日进行。

社会支持系统:定期参与同伴支持小组,强化行为改变的可持续性。

早期的“生活方式心脏病研究”(Lifestyle Heart Trial)已证实,该计划可在不使用调脂药物的前提下实现冠脉狭窄逆转,82%的参与者在一年内冠脉病变得以改善,远优于对照组的病变进展。

二、研究方法与人群特征

本项回顾性队列研究共纳入了来自乔治亚州Lake Country地区的一家医疗中心的75位患者,其中49人(28男21女)最终满足完整入组标准。主要人群特征如下:

94%为农村居民

98%年龄 ≥ 65岁

96%为Medicare医保覆盖对象

入组标准包括已确诊稳定型心绞痛、完成9周ICR课程,且在项目开始前、项目结束时及项目结束后12\~24个月内,至少完成一次标准指标评估。

研究考察的六个核心指标包括:

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)

高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)

甘油三酯(TG)

糖化血红蛋白(HbA1c)

C反应蛋白(CRP)

体重指数(BMI)

三、干预后疗效显著,随访期功亏一篑

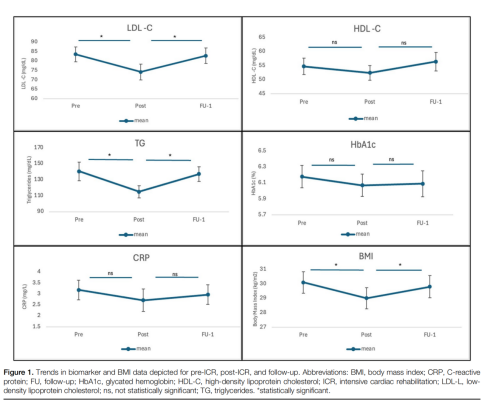

研究数据显示,患者在完成ICR干预后,多项动脉粥样硬化相关指标获得显著改善:

然而,在ICR项目结束后的12至24个月随访中,几乎所有指标均回升至基线水平,部分甚至反弹超出:

LDL-C、TG 和 BMI 值均无明显保持改善趋势

HbA1c 和 CRP 均上升至接近干预前水平

HDL-C 在项目结束后下降,随访时虽略有升高,但整体波动不具统计学意义

这表明,尽管ICR项目在短期内能有效改善动脉粥样硬化风险因素,但若缺乏后续干预机制,这些成果难以长期维持。

四、农村老年人群:心血管病防控的“薄弱地带”

农村居民心血管病患病率和死亡率常年高于城市人群。数据显示,在2020年,仅乔治亚州农村地区就有近7000例60岁以上居民死于心血管疾病,较2011年上升25%以上。

造成这一局面的原因包括:

医疗资源可及性低

健康教育滞后

生活方式不良(如久坐、吸烟、饮食高盐高脂)

因此,农村老年人群本应是ICR干预的重点对象,但受限于医保支持有限、ICR课程时长受限(美国Medicare仅支持18周内72小时)、缺乏后续生活方式管理等因素,导致干预效果难以长久维持。

五、临床启示与未来策略

研究作者明确指出,仅依赖短期ICR项目无法实现长期心血管保护效应,以下几点建议值得关注:

1. 将“维持期”纳入ICR正式治疗范畴:

可借鉴癌症康复模式,引入随访计划、慢病管理APP、社区健康教练等模式。

2. 医保应覆盖“行为干预持续期”:

建议医保支持包括每月1次随访、生活方式健康教育课程等在内的延伸治疗。

3. 多学科融合,共建康复生态链:

整合营养师、运动治疗师、心理师、护理人员构建ICR延伸团队。

4. 推动农村数字健康基础建设:

使用远程问诊、智能可穿戴设备、语音随访系统等技术,弥补城乡健康干预鸿沟。

结语:

本研究再次提醒我们,慢病管理不能止步于“项目结业”——真正能改变患者命运的,是一个持续的、系统化的健康管理过程。对于心血管高危的老年人群,尤其是生活在医疗资源匮乏的农村地区,更应建立从“急性干预”到“长期陪伴”的医疗干预路径。

参考文献:略

作者:张诗源 编译

来源:心脏康复与预防杂志

原文链接:![]() 美国农村心康.pdf

美国农村心康.pdf

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。