0 引言 Introduction

在非传染性疾病谱系中,心血管疾病是导致全球死亡率和发病率升高的重要原因之一,而冠状动脉疾病作为心血管疾病中最为常见的类型,常导致患者生活质量严重下降。传统的经皮冠状动脉介入治疗和冠状动脉旁路移植虽然在提高冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)患者生存率方面具有明显临床价值,但患者术后常面临一系列问题,如机体功能下降、焦虑和抑郁等,严重影响患者的生活质量。近年来,随着冠心病心脏康复理念的不断深入,运动训练处方的推陈出新,在传统中等强度持续训练的基础上,高强度间歇训练引起了更多研究者的兴趣,但高强度间歇训练对冠心病患者的后期康复效果仍存在许多争议。此次研究采用Meta分析方法系统评估高强度间歇训练与中等强度持续训练对冠心病患者临床指标的干预效果,旨在为高强度间歇训练在心脏康复中的应用提供循证依据。

1 资料和方法 Dataandmethods

1.1 检索策略

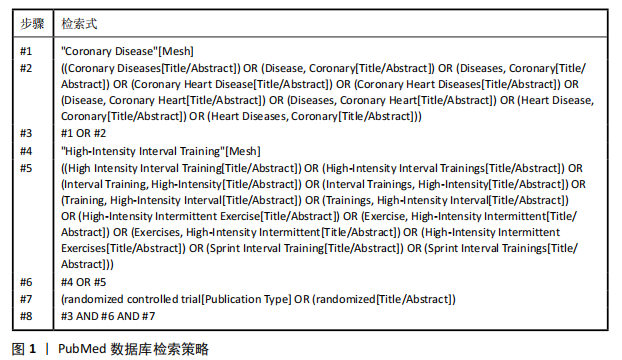

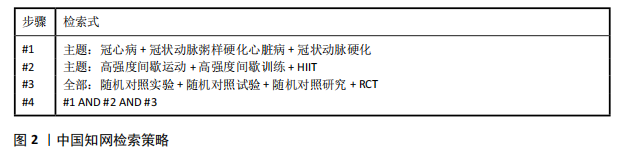

检索中国知网、万方数据库、维普数据库、Pub Med、Cochrane Library、Embase、Web of Science等数据库,采取主题词与自由词相结合的方式,中文检索词为

“高强度间歇训练,高强度间歇运动,HIIT,中等强度有氧运动,有氧运动,冠心病,冠状动脉粥样硬化性心脏病”,英文检索词为“Coronary Disease, Coronary Heart Disease, High-Intensity Interval raining, High-Intensity Intermittent Exercise, High-Intensity Intermittent Exercises”。以Pub Med数据库与中国知网检索策略为例,见图1,2。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

①研究对象:符合临床冠心病诊断标准,即冠状动脉发生粥样硬化引起管腔狭窄或闭塞,导致心肌缺血缺氧或坏死而引起的心脏病,包括稳定型心绞痛、缺血性心肌病、隐匿性冠心病、不稳定型心绞痛、ST段抬高型心肌梗死和非ST段抬高型心肌梗死;②研究类型:随机对照试验;③干预措施:对照组为接受传统中等强度持续训练的患者,试验组为接受高强度间歇训练的患者;④结局指标包括峰值摄氧量、第一通气阈时摄氧量、峰值心率、静息心率、静息收缩压及静息舒张压。

1.2.2 排除标准

①研究对象合并多器官功能障碍、恶性肿瘤或严重下肢功能障碍无法完成训练;②非随机对照试验;③无法从文献中提取到有效结局数据;④重复文献;⑤无法获取全文的文献;⑥对照组非接受中等强度持续训练患者;⑦动物实验。

1.3 文献质量评价

根据文献纳入与排除标准,经过文献查重、阅读文章题目及摘要、全文后,最终纳入10篇文献进行Meta分析。应用Review Manager 5.3软件依照Cochrane风险偏倚评分工具进行质量评价,具体细则包括:文章是否采用随机分配方法,分配方案是否隐蔽,对受试者、研究者及评估者是否采用盲法,结果数据是否完整,是否选择性报告研究结果,是否存在其他偏倚来源。若所纳入的文献基本满足上述要求,提示文献质量较高,反之则提示文献质量较低。

1.4 统计学分析

使 用Review Manager 5.3软件分析文献之间是否存在异质性,若 P>0.1、I2<50%,提示文献之间无异质性,选用固定效应模型进行数据分析;若P≤0.1、I2 ≥50%,提示文献之间存在异质性,应用StataMP 17软件进行敏感性分析,寻找异质性来源。消除文献异质性后,应用固定效应模型进行数据分析;若文献异质性无法消除且异质性在可接受范围内,选用随机效应模型进行数据分析。此次研究数据为连续性数据,选用均数差进行资料分析。该文统计学方法已经兰州大学临床医学院生物统计学专家审核。

2 结果 Results

2.1 文献检索结果

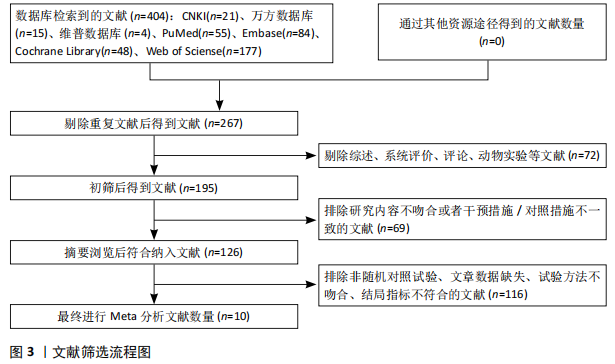

根据纳入与排除标准,最终纳入10篇文献进行Meta分析 。纳入的10项临床研究中,患者年龄为 55-70 岁,缺乏对年轻患者的代表性,这可能影响结果在年轻人群中的适用性;此外,纳入研究的地域分布以中高收入国家为主,缺乏来自低收入国家的数据,由于医疗资源和生活方式的差异,结果可能无法完全适用于低收入国家的患者。文献筛选流程见图 3。

2.2 纳入研究的基本特征和质量评价

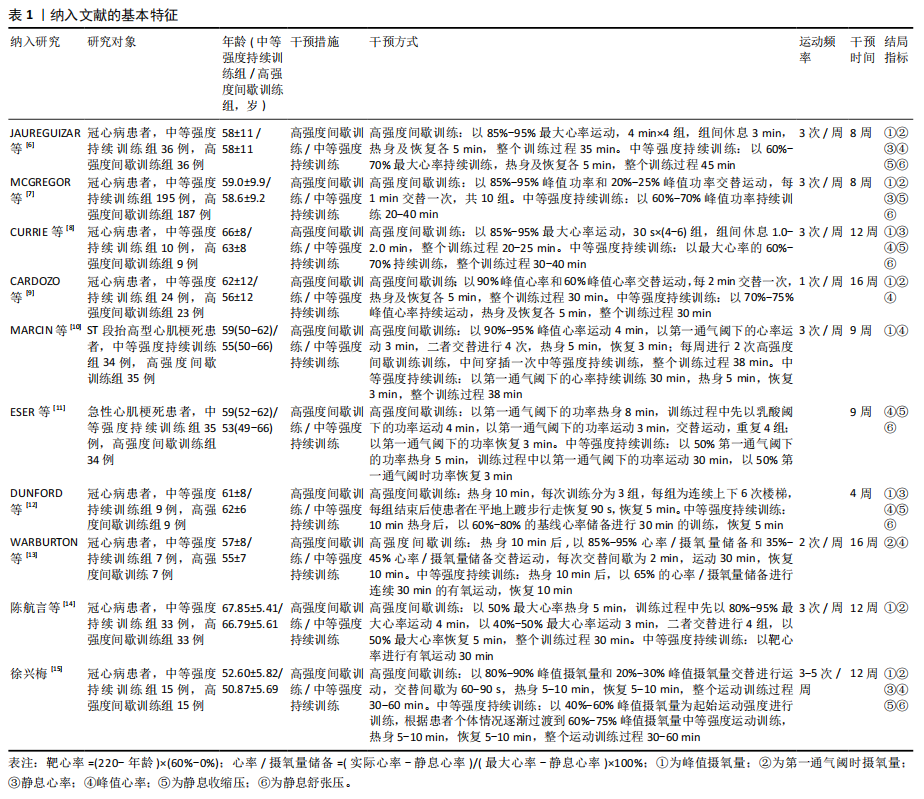

纳入研究的基本特征见表 1。

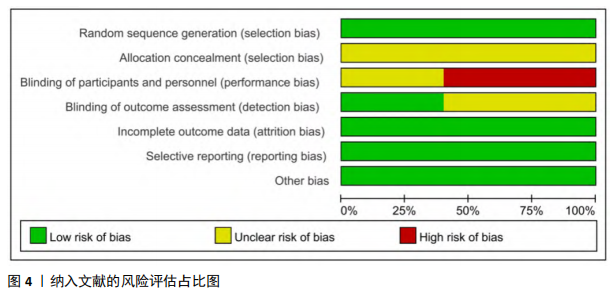

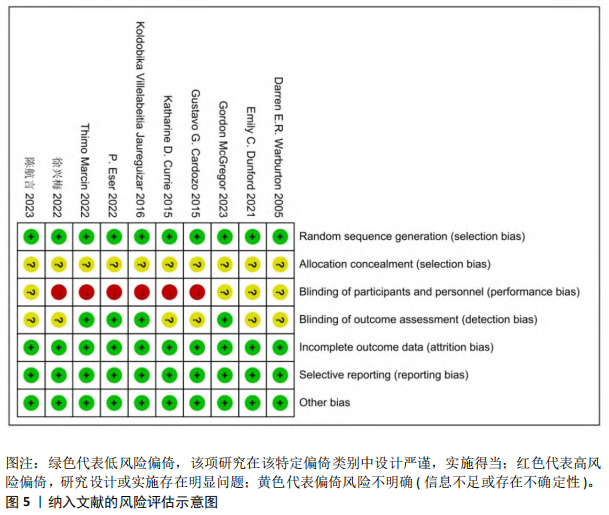

应用Review Manager 5.3软件依照Cochrane风险偏倚评分工具对纳入的10篇文献进行质量评价,结果显示所有文献在分配隐藏方面并未做出明显说明,由于试验性质要求,无法达到受试者盲法与结果评估者双盲,但其中4篇文献明确提及对结果评估者采用盲法;所有研究均未发现数据缺如、选择性报告研究成果及其他偏倚来源。文献质量评价结果见图4,5。

2.3 Meta分析结果

2.3.1 峰值摄氧量

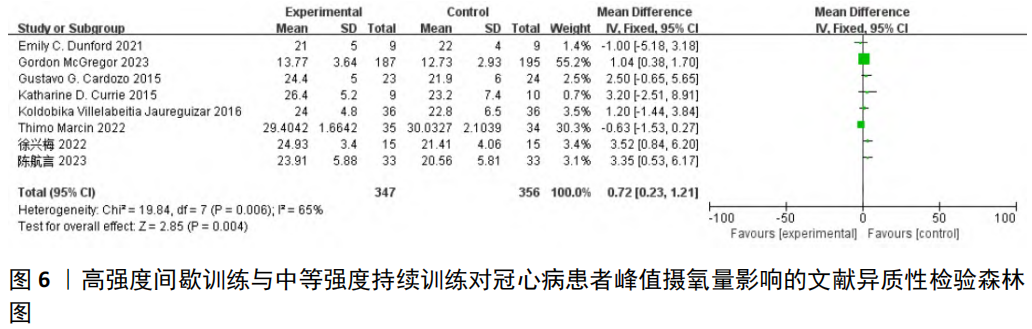

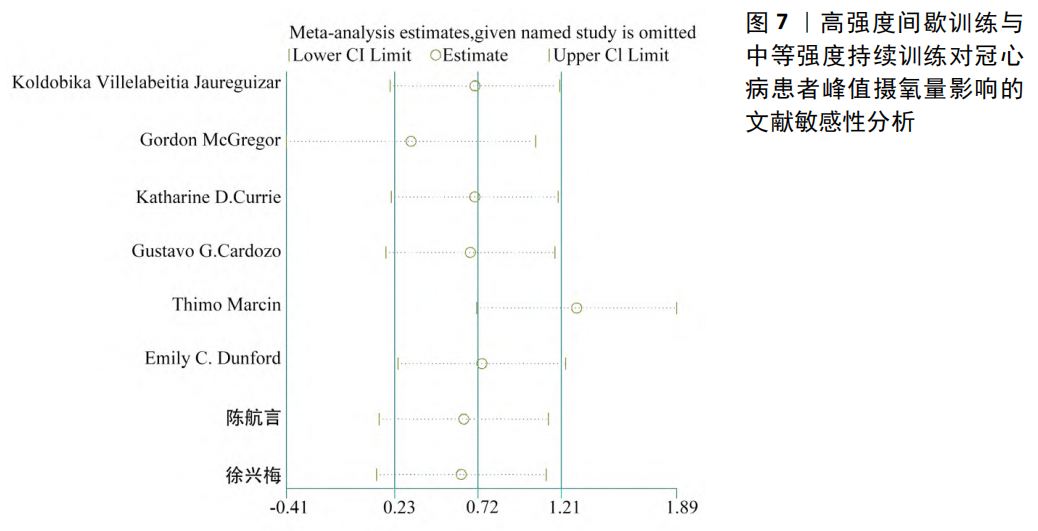

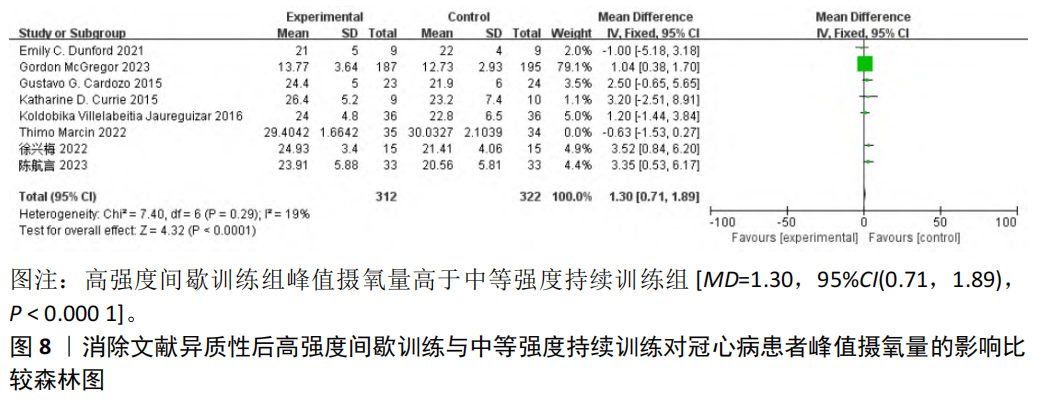

8篇文献报道了高强度间歇训练干预对冠心病患者峰值摄氧量的影响。异质性检验显示P=0.006、I2=65%,见图6,提示文献之间存在明显异质性。对文献进行敏感性分析,结果提示MARCIN等文章对总体效应量影响较大,见图7,剔除该篇文章后再次进行异质性检验,结果显示P=0.29、I2=19%,提示文献之间异质性消除。采用固定效应模型计算效应量,结果显示高强度间歇训练组峰值摄氧量高于中等强度持续训练组[MD=1.30,95%CI(0.71, 1.89), P<0.0001],见图8。

2.3.2 第一通气阈时摄氧量

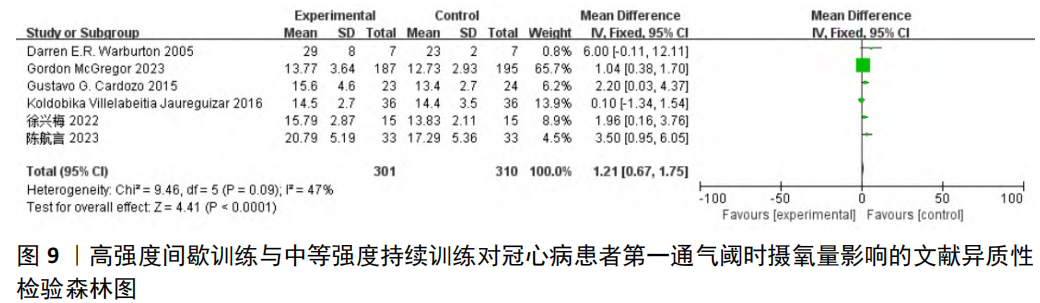

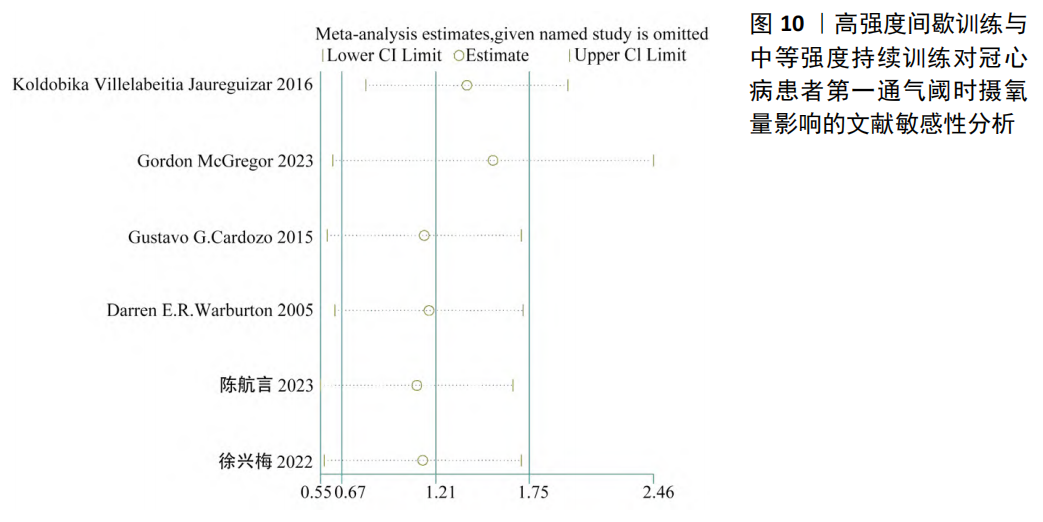

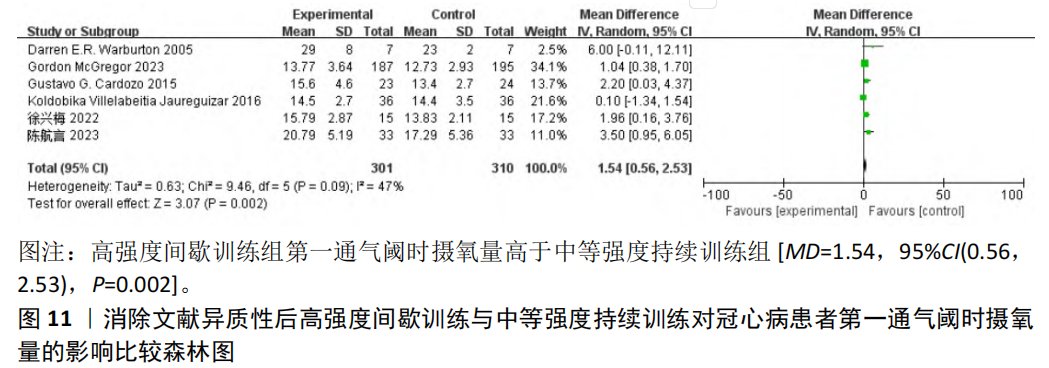

6篇文献报道了高强度间歇训练干预对冠心病患者第一通气阈时摄氧量的影响。异质性检验显示P=0.09、I2=47%,见图9,提示文献之间存在轻微异质性。经敏感性分析未发现存在明显影响总体效应量的文章,并且文献之间异质性在可接受范围内,见图10,因此选用随机效应模型计算效应量,结果提示高强度间歇训练组第一通气阈时摄氧量高于中等强度持续训练组[MD=1.54,95%CI(0.56, 2.53), P=0.002],见图11。

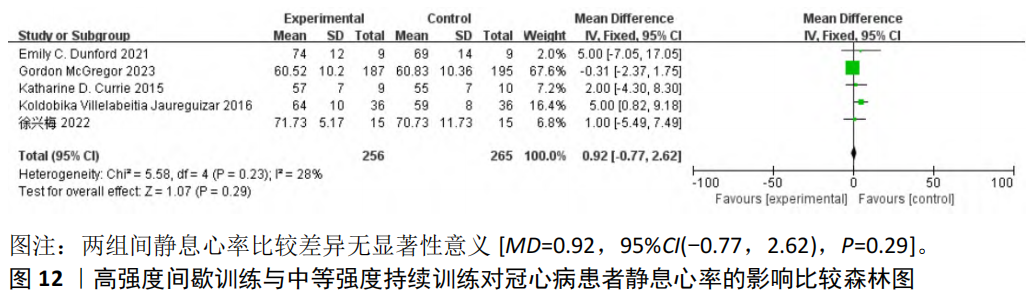

2.3.3 静息心率

5篇文献报道了高强度间歇训练干预对冠心病患者静息心率的影响。异质性检验显示P=0.23、I2=28%,提示文献之间不存在异质性,故选用固定效应模型计算效应量,结果显示两组间静息心率比较差异无显著性意义[MD=0.92, 95%CI(-0.77, 2.62), P=0.29],见图12。

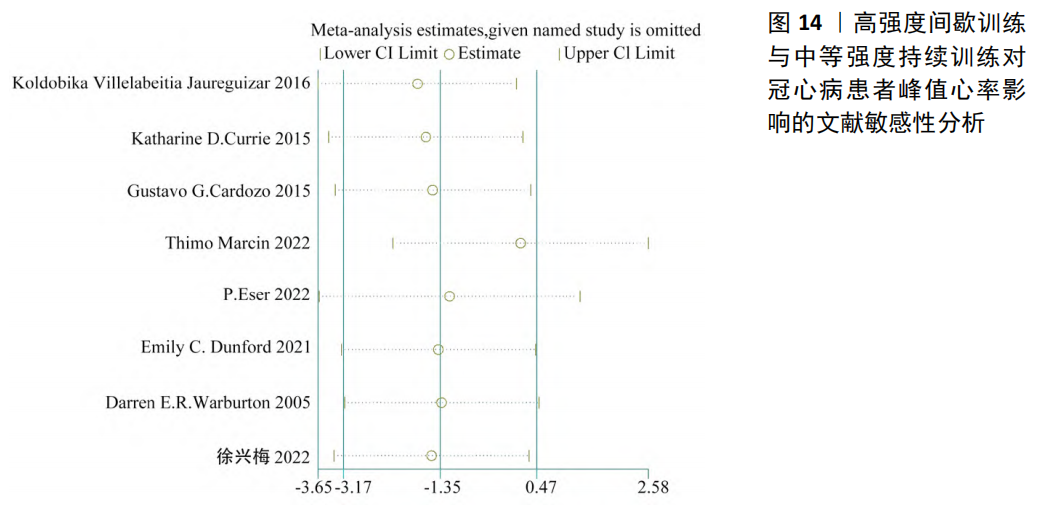

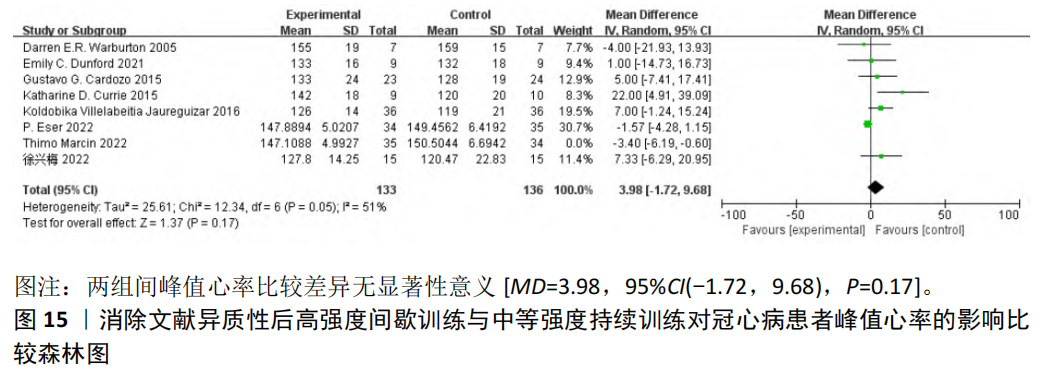

2.3.4 峰值心率

8篇文献报告了高强度间歇训练干预对冠心病患者峰值心率的影响。异质性检验显示P=0.03、I2=56%,见图13,提示文献之间存在异质性。敏感性分析结果显示,MARCIN等的文章对总体效应量影响较大,剔除该篇文章后异质性无法消除(P=0.05、I2=51%),见图14,故选用随机效应模型计算效应量,结果显示两组间峰值心率比较差异无显著性意义[MD=3.98,95%CI(-1.72, 9.68),P=0.17],见图15。

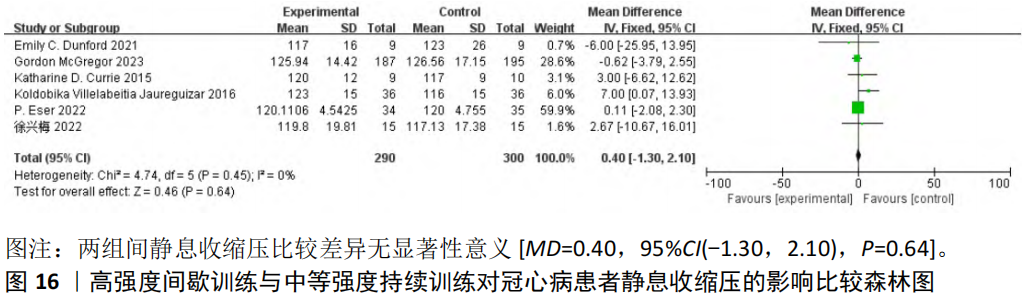

2.3.5 静息收缩压

6篇文献报道了高强度间歇训练干预对患者静息静息收缩压的影响。异质性检验显示P=0.45、I2=0%,提示文献之间无异质性,故选用固定效应模型计算效应量,结果显示两组间静息收缩压比较差异无显著性意义[MD=0.40, 95%CI(-1.30, 2.10), P=0.64],见图16。

2.3.6 静息舒张压

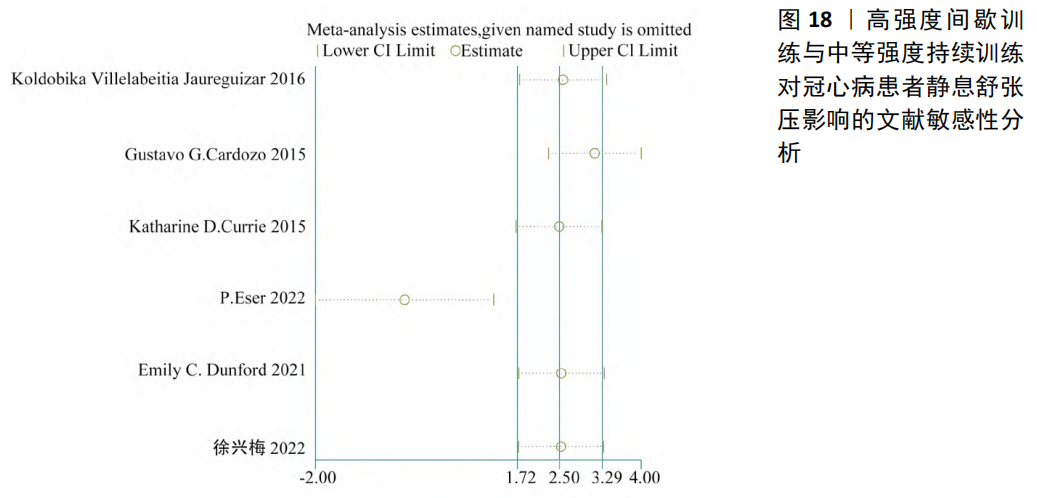

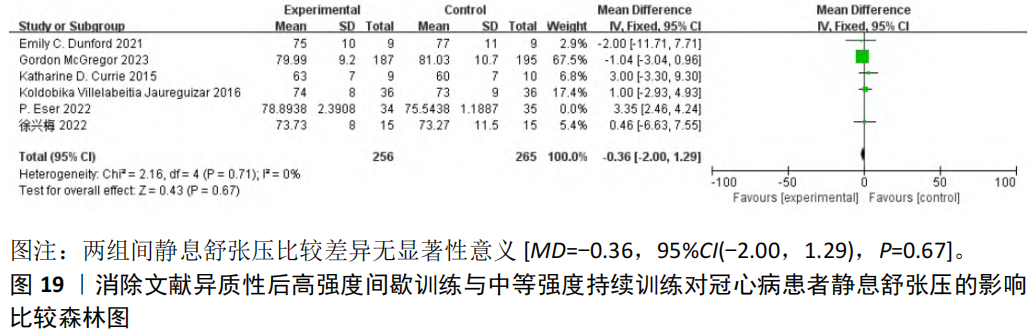

6篇文献报道了高强度间歇训练干预对患者静息舒张压的影响。异质性检验显示P=0.004、I2=71%,见图17,提示文献之间存在较强异质性。敏感性分析显示,ESER等的文章对总体效应量影响较大,见图18。剔除该篇文献后再次进行异质性检验(P=0.71、I2=0%),文献之间异质性消除,故选用固定效应模型计算效应量,结果显示两组间静息舒张压比较差异无显著性意义[MD=-0.36, 95%CI(-2.00, 1.29), P=0.67],见图19。

2.3.7 发表偏倚检验

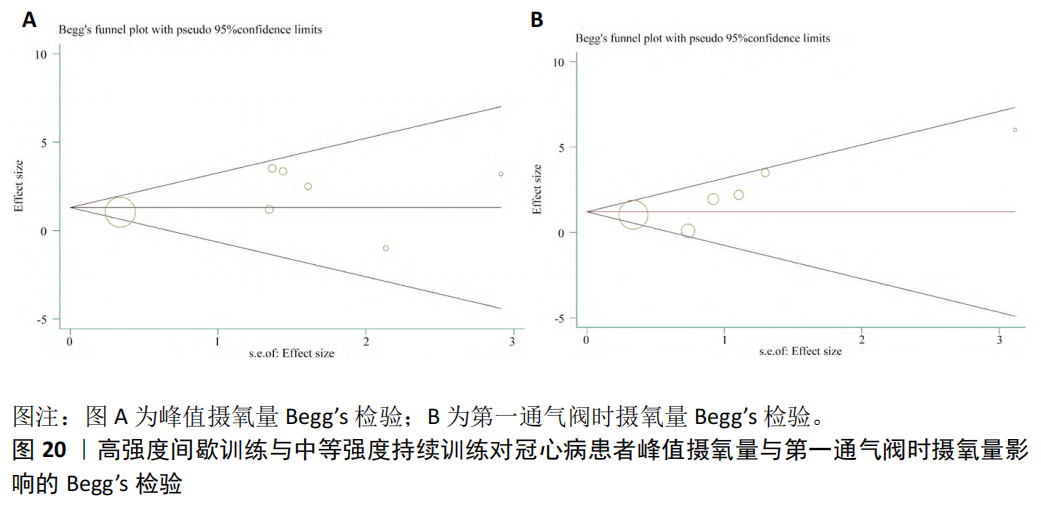

此次研究所选取的结局指标中,仅峰值摄氧量、第一通气阀时摄氧量2个指标具有统计学意义,针对此两项指标,应用Stata MP17软件分别进行Begg’s检验,结果显示2个指标均不存在发表偏倚,见图20,这一结果支持此次研究结论的可靠性,减少了因选择性发表导致的潜在偏差,为评估患者预后提供了更准确的依据。

3 讨论 Discussion

运动训练作为心脏康复中核心干预措施,它的临床价值已经得到广泛证实。研究表明,规律的临床训练不仅能显著改善冠状动脉疾病患者的有氧运动能力和肌肉力量,还能优化代谢参数、提升生活质量并降低死亡率。从作用机制来看,运动干预通过改善心血管功能、增强肺功能和骨骼肌功能提高患者运动耐力;此外,运动干预还带来了诸多额外的临床益处,包括调节患者机体炎症状态、提升生活质量、缓解抑郁症状、减轻心理压力,并有助于认知功能的改善。研究证实,高强度间歇训练能有效调控冠状动脉疾病患者的血压、血脂和血糖水平,改善胰岛素抵抗状态,降低血栓形成风险。这些关键危险因素的改善为患者提供了全面的心血管保护,从而显著降低远期心血管事件的发生率。

峰值摄氧量作为评估冠状动脉疾病患者心肺功能和运动耐力的重要指标,能够反映心输出量,与冠状动脉疾病患者再住院或后期死亡风险密切相关。挪威一项针对4000余名患者的大型健康研究发现,每增加1mL/(kg·min)的峰值摄氧量,冠心病的发病率可降低约15%;而运动训练能够显著提升峰值摄氧量,进而改善患者心肺功能。CARBONE等对671例18岁以上的冠状动脉疾病患者进行15个月的随访后发现,冠状动脉疾病患者在心脏康复结束时的峰值摄氧量越高,其长期预后越好,并且峰值摄氧量≥62.1%是良好生存的预测指标。此次研究纳入的8项研究结果一致表明,接受高强度间歇训练的患者峰值摄氧量提升幅度明显高于接受中等强度持续训练的患者。GOMES-NETO等的系统综述研究也得出类似的结论,即高强度间歇训练在提高峰值摄氧量方面优于中等强度持续训练,然而值得注意的是,该研究表明在采用等热量运动方案时,高强度间歇训练在峰值摄氧量方面并没有明显优势。冠心病患者在运动训练中消耗的总能量是否比运动强度更为重要,仍需进一步探讨。

尽管峰值摄氧量在评估患者心肺功能方面发挥着重要作用,但它本身存在一定的局限性:峰值摄氧量的测量需要患者达到最大运动量,这对于老年人及体弱者而言会导致个体疲劳不适,进而影响测试结果的准确性;对于长期进行有氧训练的患者,他们的峰值摄氧量可能高于同龄未训练者,但这并不能完全反映其心肺功能的实际状态;峰值摄氧量还容易受到药物的间接影响,如β-受体阻滞剂,这也会进一步干扰最终的测试结果。

第一通气阈时摄氧量作为人体从有氧代谢为主转向无氧代谢的关键临界点,能够更准确地反映患者有氧代谢阶段的最大耐受力,从而更贴近患者在日常活动及中等强度运动中的实际心肺功能状态。与峰值摄氧量相比,第一通气阈时摄氧量更能准确反映患者的代谢阈值,并且不易受干扰。值得一提的是,此次研究纳入的6项文献结果均表明,高强度间歇训练组冠心病患者第一通气阈时摄氧量明显高于中等强度持续训练组,这与此前多项研究结果一致,提示高强度间歇训练在改善冠性病患者心肺功能方面可能优于中等强度持续训练,具有更显著的临床效果。

研究显示,高强度间歇训练可通过改善氧化应激、增强内皮功能、降低外周阻力和提高一氧化氮生物利用度等机制降低患者血压。然而多数临床研究发现,高强度间歇训练对收缩压的影响显著,对舒张压的影响有限。例如,SARVASTI等通过对40例经皮冠状动脉介入术后冠心病患者进行12周的规律运动训练发现,高强度间歇训练组患者收缩压较前平均降低约6%,而中等强度持续训练组患者收缩压变化并不明显;EDWARDS等的系统分析也指出,高强度间歇训练和中等强度持续训练均能降低患者静息收缩压,但两组在降低患者舒张压方面差异无显著性意义。此次研究所纳入的6项文献结果表明,虽然两种训练方式均对冠心病患者血压有一定影响,但比较来看,这两种训练方式作用结果之间的差异并无明显统计学意义,这与ROMERO-VERA等的研究结论相似。这些差异可能与研究对象基线情况、训练方案制定、训练周期长短有关。此次分析所纳入的临床研究平均训练周期为9周,周期较短,故结论更加倾向于ROMERO-VERA等的研究;此外,就研究对象基线情况而言,EDWARDS及ROMERO-VERA等的研究对象并非局限于冠状动脉疾病患者,主要以高血压患者为目标群体,而此次研究的人群为冠心病患者,研究人群基础疾病本身的差异也可能是导致研究结果不同的影响因素之一。综上,高强度间歇训练过程中的周期及训练强度可能是导致研究结论差异的原因。

研究表明,在患者预后评估中通气效率具有重要的独立预后价值。正常情况下,二氧化碳通气当量斜率应小于30,然而,心肺功能异常患者运动过程中的通气效率降低,导致二氧化碳通气当量斜率出现不同程度的升高,该斜率超过40是预后不良的有力指标。此次Meta分析中有2项研究采用了二氧化碳通气当量斜率作为结果评估指标之一,CARDOZO等研究指出高强度间歇训练组和中等强度持续训练组患者二氧化碳通气当量在训练后均有一定程度下降,但中等强度持续训练组下降幅度大于高强度间歇训练组;然而,MARCIN等的结论则截然相反,研究结果显示高强度间歇训练组患者二氧化碳通气当量较训练前下降了1.9,中等强度持续训练组仅下降了1.0,高强度间歇训练组二氧化碳通气当量下降幅度显著高于中等强度持续训练组,并且高强度间歇训练组二氧化碳通气当量斜率改变具有统计学意义,而中等强度持续训练组二氧化碳通气当量斜率变化无明显统计学意义。对比2个试验的训练方案,CARDOZO等研究中中等强度持续训练组负荷强度为70%-75%峰值心率,高强度间歇训练组负荷强度为60%/90%峰值心率,高低强度交替间隔为2min,两组训练时常均为30min;MARCIN等研究中中等强度持续训练组负荷强度第一通气阈时心率,高强度间歇训练组负荷强度为90%-95%峰值心率/第一通气阈时心率,高低强度交替间隔为4min,两组训练时常均为38min;THIMO等研究中更长的训练时间,高强度间歇训练组更高的负荷强度及更为持久的高强度时间可能是导致其研究结论与CARDOZO等不同的主要原因。由此可见,高强度间歇训练对患者二氧化碳通气当量斜率的影响尚需更多深入研究,以明确该训练方式在改善通气效率方面的潜在作用。

心率是评估患者预后重要指标之一,其中1min心率恢复与冠状动脉疾病严重程度呈正相关,是冠心病患者的死亡独立预测因子,反映机体副交感神经活动。运动结束后,患者心率快速下降表明副交感神经功能良好,而心率下降缓慢则可能提示交感神经功能亢进或副交感神经功能受损。通常情况下,1min心率恢复≤12次/min被认为是异常的,并且下降幅度越小预后越差。此次分析有2项研究显示,运动训练可以提高1min心率恢复,并且高强度间歇训练组改善幅度更大,表明高强度间歇训练在改善患者副交感神经功能方面的作用明显优于中等强度持续训练。FOX等研究发现,静息心率≥70次/min患者的心血管疾病死亡风险增加34%,心力衰竭入院风险增加53%,心肌梗死入院风险增加46%,冠状动脉血运重建风险增加38%。戴华等对429例老年冠心病患者和60例非冠心病患者进行了分析,发现静息心率是冠心病发病的独立危险因素。另外,峰值心率反映了患者心脏的变时性功能,若患者心率上升无法满足机体代谢需求,则提示心功能受损,心血管不良事件风险增加。ROH等通过研究运动在心脏衰老中的作用指出,相较于中等强度持续训练,高强度间歇训练在增加冠心病患者心脏β-肾上腺素能受体密度和腺苷环化酶活性方面表现出更显著优势,这种训练能够更有效增强患者心脏对肾上腺素能刺激的反应性,从而改善冠心病患者的心脏变时性功能不全。此次分析中有5篇文献报道了静息心率,8篇文献报道了峰值心率,结果显示两种训练方式均未显著改变患者的静息心率和峰值心率,并且两组间比较差异无统计学意义,这可能受个体差异、训练强度及训练时间不足等影响。不同个体对于高强度间歇训练的生理反应不同,尤其对于本身有一定运动基础的患者,心率反应并不明显;同时,心率变化与机体自主神经功能活动密切相关,此次分析所纳入的研究干预时间普遍较短,并且每周训练频率仅两三次,运动训练难以在短时间内改善冠状动脉疾病患者自主神经功能,这些因素都可能是导致患者心率研究无阳性结果的原因。

炎症反应在冠心病的发生与发展过程中扮演着关键角色。促炎因子与趋化因子的释放触发了机体的氧化应激反应,进而损伤血管内皮功能,最终推动冠状动脉病变的形成与发展。近年来,研究发现多种新型炎症标志物对冠心病风险具有预测价值。中性粒细胞与淋巴细胞比值、全身免疫炎症指数等指标可以反映炎症和免疫反应的平衡,对冠心病患者的全因死亡、心血管死亡、心肌梗死等不良结局具有预测价值;此外,中性粒细胞与高密度脂蛋白胆固醇比值和单核细胞与高密度脂蛋白胆固醇比值等指标也显示出良好的预后价值。高强度间歇训练对于改善患者动脉粥样硬化同样显示出积极作用。VESTERBEKKMO等通过12-16周的运动训练发现,高强度间歇训练组患者斑块体积显著减小、脂质核心比例降低、纤维帽厚度增加、斑块稳定性提高;而中等强度持续训练组斑体积变化不明显、斑块稳定性差。高强度间歇训练通过降低斑块破裂风险进而降低心血管不良事件的发生率。遗憾的是,由于样本量的限制,此次分析所纳入的研究多以心肺运动试验相关数据评估冠心病患者临床疗效,炎症反应标志物及动脉粥样硬化斑块不作为结果评测指标,无法深入分析高强度间歇训练对二者的影响。

作为一种新兴的运动方式,高强度间歇训练的安全性一直是研究和实践中的重要考量。此次分析纳入的研究中,均未报告因高强度间歇训练引发的重大不良事件,这表明在科学合理的管理下,高强度间歇训练可以作为一种安全有效的训练方式。然而,高强度间歇训练强度较高,要求个体在短时间内接近最大摄氧量,这对初学者或运动基础较差的人群可能难以适应;此外,如果训练过程中休息时间安排不当或训练姿势错误,还可能增加运动受伤的风险。因此,为确保训练的安全性和有效性,训练前对患者基础病情的全面调查、对训练对象的严格筛选,以及在训练过程中对患者生理状况的实时监测,是不可或缺的重要环节。

此次研究发现,高强度间歇训练在提高冠心病患者峰值摄氧量和第一通气阈时摄氧量方面显著优于中等强度持续训练,然而由于训练干预时间较短,高强度间歇训练对患者血压和心率的影响尚未达到显著的统计学意义;此外,由于样本量有限,高强度间歇训练对1min心率恢复、通气效率、炎症反应动脉粥样斑块的影响未能纳入总体分析,仅能进行单独讨论。未来研究可进一步扩大样本量,增加患者预后相关指标的观测,以更全面地评估高强度间歇训练在冠心病患者康复中的作用,为临床实践提供更充分的参考依据。

参考文献:略

作者:胡玉洁[1] 谢萍[1][2] 卢维杰[3] 杨康[3] 邓耀庭[3] 刘梦洋[3]

单位:兰州大学第一临床医学院[1] 甘肃省人民医院[2]

甘肃中医药大学[3]

来源:循证医学第30卷第10期 2026年4月

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。