近年有诸多研究已经证实了运动疗法对于稳定型心绞痛患者的获益。美国心脏协会(AHA)、欧洲心脏病学会(ESC)均在心血管疾病二级预防指南及心脏康复指南中,对稳定型心绞痛患者的运动疗法给予了ⅠB类推荐。

一、心绞痛患者院内康复策略

心绞痛患者院内心脏康复是指在心绞痛发作的急性阶段(第一阶段)康复,或指复杂病情患者的第二阶段124康复。康复对象包括初发型心绞痛患者、PCI后未达到完全再血管化的心绞痛患者、冠状动脉旁路移植术后未达到完全再血管化的心绞痛患者。心绞痛患者院内心脏康复的目标是降低心脏性猝死或心肌梗死后患者再梗死的危险性,缓解心绞痛,尽早出院,回归家庭生活和社会,并参加院外心脏康复。

心绞痛患者院内心脏康复一般为2~3周。心脏康复内容包括:对患者进行危险评估、调整药物、运动训练、心理疏导和包括戒烟在内的健康宣传教育。

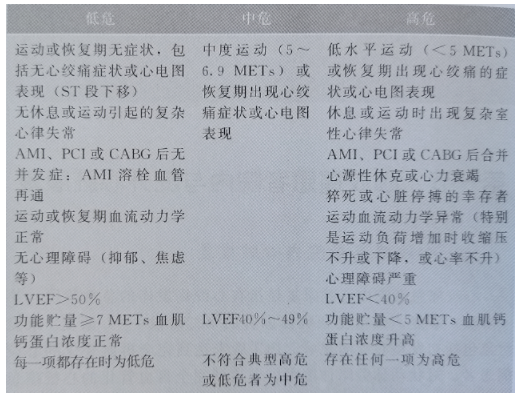

首先是对患者进行危险评估。中国康复医学会心血管病专业委员会于2006年提出我国主要用于进行心脏康复的冠心病患者的危险分层法如下表1所示。

表1:用于进行心脏康复的冠心病患者危险分层法

其次是运动训练。心绞痛患者院内运动训练方式以有氧训练为主,包括步行、踏车运动和踏板运动。运动训练应从低强度开始,循序渐进增加强度,以不引起心绞痛发作为原则。设定合理的运动训练时间,一般从20~30min开始,逐渐延长运动时间可达60min。训练频率为一般每周训练3~5次。设定运动强度为50%~80%峰值耗氧量,这相当于40%~60%心率储备或Borg自感劳累分级表的10~14/20(15级表)。每次运动训练前要进行热身运动5~10mn,结束训练后要进行整理活动5~10min。

另外,由于长期患有冠心病,反复心绞痛发作,患者容易产生心理障碍。冠心病患者的心理障碍发生率可达30%~40%。冠心病心绞痛患者可产生严重的焦虑、抑郁症状。严重的心理障碍往往会加重心绞痛病情,使发作次数增加,形成恶性循环,所以心理咨询、心理疏导很重要。向患者讲解临床资料,使其了解冠心病心绞痛的发病特点、注意事项和预防再次发作的方法,同时给予者安慰、陪伴等心理支持,缓解患者的紧张、焦虑情绪必要时及时联系心理科医师,给予相应的药物治疗。

最后是包括戒烟在内的健康宣传教育。健康宣传教育作为心脏康复的一个重要组成部分,主要目的是获得生活行为方式的改善。特别强调戒烟、低盐及低脂饮食、生活规律、个人修养等。向患者讲解临床资料,可以改变其对自身健康状况的认识。解释运动的良好效果,可以使其乐意参与运动训练,以提高训练效果。指导患者饮食中适当增加粗纤维,如蔬菜、水果、粗粮等,保持大便通畅,减少便秘发生。吸烟对心脏、肺损害明显,尽可能监督并帮助患者戒烟,但要注意防止戒断症状的发生。告诫患者可以少量饮酒,但是每天不要超过50g。教育患者避免诱发心绞痛发作的因素,如情绪激动、寒冷刺激、过度劳累、便秘等。

体外反搏疗法:体外反搏疗法是利用包裹在人体下肢的气囊,在心脏舒张期施加外压,将下肢和臀部的血液驱回主动脉,增加冠状动脉血流量,增加心肌供血、供氧,减少心肌损耗,降低血液黏度,改善微循环,减少血小板聚集,降低血栓素水平,达到改善血管功能和血液循环等目的。冠心病心绞痛是体外反搏疗法的适应证。体外反搏疗法的疗程一般为每天1次,每次1h,每周5天,共36h。对于心绞痛发作频繁、基线硝酸甘油使用率高者可适当延长疗程。通常6个月后,可以重复治疗疗程。

二、心绞痛患者院外心脏康复策略

心绞痛患者经过2~3周的院内心脏康复,出院后应该继续接受院外心脏康复6~8周。对心绞痛患者而言,通过院内心脏康复症状得以缓解后,院外康复就是唯一的康复方法。如果评估心绞痛患者的心血管风险是中危(B级),在一个心脏康复门诊甚至在一个社区医疗中心进行康复治疗即可。在体能训练中并不需要强制实施严密的医疗监督如果不能实施监督下的体能训练,则可以推荐家庭心脏康复2。多数心绞痛患者的体能训练包括室内活动、快速行走或户外体育锻炼(30~60min/d),同时建议采用缺血阈值以下的运动强度,避免在运动中出现胸痛症状。

稳定型心绞痛患者体能训练的一个重要目标是运动能力的增强。另一目标是加强对危险因素的控制。针对心血管危险因素(包括血脂异常、超重、高血压、吸烟等)的治疗是明确的,尽管它不是专门针对心绞痛的。现行指南推荐目标如下。

强烈推荐以体力活动为主的心脏康复治疗,因为已经证明体力活动可以改善生活质量并提高心血管疾病患者的生存率。

体力活动由体能训练和体育锻炼两部分组成。体能训练是种有组织、有监管的体育活动形式。它对心血管疾病的危险因素有直接和间接的效果-。体能训练对高胆固醇、高三酰甘油血症和高血压都有积极的影响。更重要的是,对接受心脏康复计划的患者也要采取二级预防措施。现已证明体能训练,尤其是高强度的体能训练,有抗炎症、抗动脉粥样硬化、抗血栓的作用,并且延缓动脉粥样硬化斑块及其并发症的进展。为了提高患者的生活质量,在病情允许的情况下应当使患者获得最大的运动能力。

在完成体能训练后,仍建议患者进行个人的体育锻炼,但不是强制性的。建议患者进行,每天30~60min的日常体力活动,每周5天或至少每周3天。

推荐体能训练的运动类型包括热身运动、有氧训练和抗阻运动。热身运动可用来保持关节的灵活性,它不会提高患者的运动能力。它可以被用来作为体能训练的一部分,但不能保证有训练效果。有氧训练是体能训练的主要类型,它可以提高运动能力,建议稳定型心绞痛患者采用。它不仅可通过外周机制来改善运动能力,还可通过中枢机制来提高运动能力。就稳定型心绞痛患者而言,它不仅可提高缺血阈值(心绞痛阈值),还可减少心绞痛发作的次数和减轻严重程度,甚至还可提高生存率。

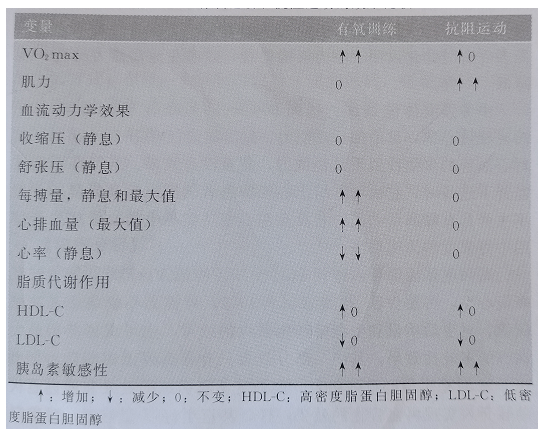

有氧训练可获得最好的心血管血流动力学的效果因为它并没有增加外周血管阻力。反而在运动时可降低外周血管阻力,它可增加收缩期心排血量,可最大化心排血量VO2max,即使左心室收缩力下降的患者也能耐受。另外,在日常生活中,抗阻运动是不可避免的,因此体能训练期向需要进行抗阻运动,特别是左心室功能正常的患者更应进行抗阻运动。有氧运动和抗阻运动的效果比较详见下表2所示。

表2:有氧运动和抗阻运动的效果比较

推荐的训练强度和频率:对稳定型心绞痛患者所推荐的训练频率是,初期为每周2~3次,然后逐渐增加训练次数,每周5次可达到最好效果。最理想的训练频率是每周7次,然而因实际困难,通常是不可能做到的。因此,要鼓励患者在有监督的体能训练班休课期间,每天需要自觉进行体育运动或步行锻炼30分钟。

推荐的训练强度和持续时间。一般来说推荐培训班的体能训练时间为50~60min,对于稳定性心绞痛患者,最大持续时间是60min。

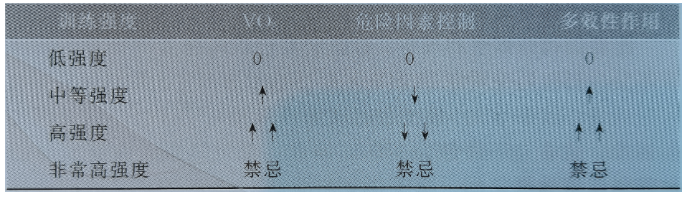

推荐运动强度可以是低强度、中等强度或高强度。不同强体能训练的效果见下表3所示。

表3:不同强度体能训练的效果

低强度体能训练:达到20%~40%峰值VO2(峰值VO2是指不符合 VO2max测试标准的摄氧量的最高值)或40%~50%峰值心率。强度过低不能够提高运动能力和产生多效性效果。这种低强度有时会建议用于心力衰竭患者,以避免运动能力的进一步降低。

中等强度体能训练:达到50%~60%峰值VO2或60%~70%峰值心率,可增加运动能力,但增加量仅有15%~20%。其对心血管的多效性效果是轻微的,甚至没有效果。当训练不能在监督下进行时,它也可以用于心绞痛患者的家庭运动康复。一般不主张具有较高运动能力和没有左心室功能不全的心绞痛患者使用中等强度的体能训练。

高强度体能训练:达到60%~75%峰值VO2或70%~85%峰值心率,可使VO2增加25%~35%,可提高心绞痛患者缺血阈值,对生活质量和生存率产生最大的效果,也可保证获得最大训练的多效性效果,其中一部分效果只有在高强度训练后才会出现。对稳定型心绞痛患者,高强度体能训练的效果和通过冠状动脉介入实现再血管化的效果一样,甚至更好。然而,对稳定型心绞痛患者,建议训练时的最高心率要低于缺血阈值时的心率(该值是在最大运动负荷测试时确的)。训练之前需要进行5~10分钟的热身运动,训练之后需要5~10分钟的整理活动。

非常高强度的体能训练:达到80%~90%峰值VO2或90%~100%峰值心率。此强度的体能训练可能会导致心肌缺血并可能引发心绞痛,这在训练期间必须避免。因此,对稳定型心绞痛患者不推荐非常高强度的体能训练。而且,这种高强度训练也绝对不能推荐给其他心血管疾病患者。

体能训练和体育活动持续时间:对于稳定型心绞痛患者,建议体能训练在有限的时间段内进行,而心血管康复的体育活动要坚持一生,这代表了心脏康复的最后阶段,即第三阶段。体能训练本身,即心脏康复的第二阶段,建议持续6~8周的时间约36节训练课,每节30~60分钟。较短的训练时间(2~4周)不足以增加运动能力和获得多效性效果。传统意义上,第二阶段心脏康复治疗的目标是提高7METs基础上的运动能力。因此,体能训练的目标将是进一步增加患者运动能力,但更主要的是获得多效性效果。通过后续的体育锻炼可以达到长期坚持健康的生活方式,但是,如此短时间的体能训练后,很难做到长期坚持健康的生活方式。因此,建议继续另一阶段8~12个月的社区医院监测下的体能训练。做完6~8周或8~12个月的体能训练后,患者本人将继续体育锻炼,这就是整个生存期的生活方式这样做是有必要的,因为训练效果(体力活动的收益)在久坐3~6周后就会消失殆尽。

本篇部分内容摘自《心脏康复临床操作实用指南》(2017版)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。