冠心病是严重威胁中老年人生命健康的重要疾病,具有较高的发病率和死亡率。冠心病介入术、射频消融术等虽然能明显降低患者急性期的死亡率,但并不能提高患者的心肺功能和生存质量。而术后科学、系统的康复训练能够弥补该方面的不足。目前关于运动与心血管疾病的研究成果显示,抗阻训练和有氧耐力训练是心血管患者运动方式的良好选择。抗阻运动和有氧训练可以提高患者峰值氧摄取能力,改善外周血管功能,促进患者心肺功能的康复。为此,本研究对抗阻运动联合有氧训练对冠心病患者心肺功能的影响进行了系统研究,旨在为冠心病的康复提供临床依据。

一、资料与方法

1.1 临床资料

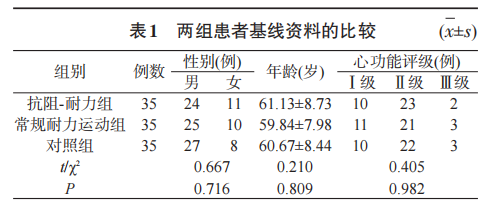

本研究从山东中医药大学附属医院心病科、康复科进行受试者招募,共招募稳定性冠心病患者105例,并采用随机数字表法将符合纳入标准的受试者随机分为抗阻—耐力组、常规耐力运动组和健康教育组,每组35例。三组均给予生活方式的指导,常规耐力运动组在此基础上进行耐力运动训练,而抗阻—耐力组在常规耐力运动组基础上进行抗阻训练。统计显示,三组在患者性别、年龄、心功能等基本资料间差异均无显著性意义(P>0.05),即具有可比性,见表1。

1.2 患者的纳入和排除标准

纳入标准:①符合冠心病诊断标准;②运动平板试验阳性;③年龄35—70岁;④患者无未控制的高血压(收缩压>160mmHg和/或舒张压>100mmHg);⑤能够按时随诊,自愿受试并签署知情同意书者。

排除标准:①严重心律失常、心肌梗死后心绞痛及心源性休克;②左室射血分数<40%或心功能NYHA分级在Ⅲ级以上;③持续严重心绞痛,顽固性心衰或心源性休克;④合并严重的高血压、肥厚性心肌病、需要手术的瓣膜病、急性心包炎或心肌炎;⑤严重的肝肾系统疾病;⑥任何其他严重的疾病或状况,如恶性肿瘤。

1.3 康复干预方法

1.3.1 健康教育组(A组)

给予患者积极生活方式的指导,包括合理饮食、适度活动、控制体重等,共计12周。

1.3.2常规耐力运动康复组(B组)

在健康教育干预的基础上,每周在专业人员指导下进行功率自行车训练,每次训练30min,训练包括各5min的准备热身活动及运动结束后的整理活动,3—5次/周。另外受试者每周5次在家中自行进行步行训练,每次训练20min,共训练12周。运动强度为50%—80%的运动耐量,对于体能较好的患者运动强度定为80%,而对于体能较差的患者运动强度定为50%。为保障康复训练的安全性,运动时进行血压和心率的监护。

1.3.3 联合抗阻-耐力运动康复组(C组)

应用红色弹力带(塞乐公司,美国),拉伸长度增加约1倍。具体动作设计和安排如下:①弹力带弓箭步:呈弓步,肩膀向下向后,腹部收紧,双手掌心向前,肘关节贴紧身体两侧,呼气,双臂向前向上抬起,吸气缓慢回到原位;②弹力带站姿肩外旋:肩膀向下向后,腹部收紧,双手掌心向上,肘关节贴近身体两侧;③弹力带坐姿划船:坐在垫子上,双手握紧弹力带末端置于身体两侧,肩膀向下向后,腹部收紧,呼气,双手向后划船,吸气,缓慢回到原位;④弹力带仰卧卷腹:平躺在垫子上,双手置于头部后侧,双腿抬高,小腿与地面平行,呼气,上半身离开垫子,吸气,缓慢回到原位;⑤弹力带站立髋外展:肩膀向下向后,双腿分开与肩同宽,腹部收紧,背部挺直,一手握紧弹力带贴近身体两侧,另一手掐腰,呼气,身体起立时向体侧腿外展,吸气,缓慢回到原位;⑥弹力带半蹲:肩膀向下向后,双腿分开与肩同宽,腹部收紧,背部挺直,双手握紧弹力带贴近身体两侧,呼气,身体起立,吸气,缓慢回到原位;⑦弹力带颈后臂屈伸:肩膀向下向后,腹部收紧,双手臂贴紧头部两侧指向天花板,呼气,手臂伸直垂直于地面,吸气,缓慢回到原位;⑧弹力带单臂弯举:肩膀向下向后,腹部收紧,单手握紧弹力带末端,肘关节贴紧身体侧面,呼气,弯曲手臂,吸气,缓慢回到原位。弹力带训练在康复科专业人员的指导下进行。为保证患者康复训练的安全性,运动时进行血压和心率监护,上肢运动强度为一次最大负荷量的30%—40%,下肢为50%—60%。弹力带柔性抗阻运动,每组动作重复20次,进行3组,每组之间休息2min,2次/周,共训练12周。训练包括各5min的准备热身活动及运动结束后的整理活动。健康教育及耐力运动同B组。

1.4 疗效指标

①心肺运动联合试验:反映人体的心肺功能指标,包括心率、无氧阈(anaerobic threshold,AT)、峰值氧脉搏、峰值氧摄取量和通气量/CO2输出量(minute ventilation-to-carbondioxide output,VE/VCO2)等,经过对各项参数的综合分析,了解心肺的贮备能力。其中,无氧阈是指CPET中患者进行递增负荷运动时,机体由有氧代谢为主向无氧代谢为主过渡的临界点;峰值氧脉搏是VO2/HR计算所得,反映了心脏的储备功能;峰值摄氧量是指CPET中患者达到所能耐受的最大运动负荷时的摄氧量。②肺功能的改善作用,包括一般肺功能指标,一秒钟用力呼气容积(forced expiratory volume in one second,FEV1)、用力肺活量(forced vital capacity,FVC)等。③肌肉力量测试:应用等速肌力仪测量上肢屈肌及股四头肌肌肉力量。

1.5 统计学分析

采用Epidata建立数据库。数据的统计分析应用SAS9.0软件。三组间定量资料的比较采用方差分析,进一步两两比较采用Student-Newman-Keuls(SNK)法;率的比较采用χ2检验;等级资料的比较采用秩和检验。

二、结果

2.1 心肺运动试验比较

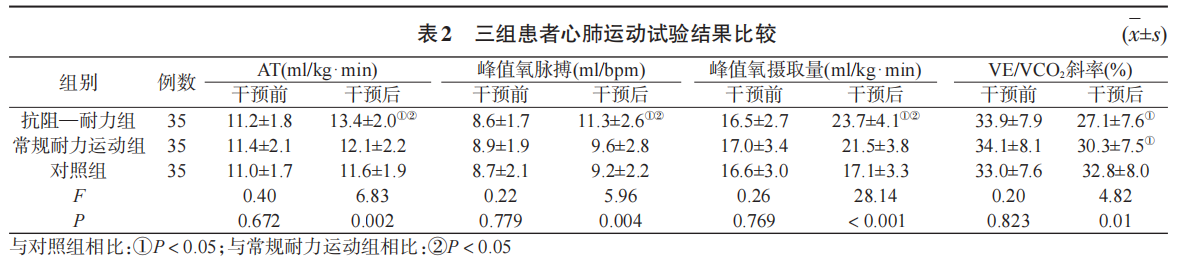

康复干预前,三组在AT、峰值氧脉搏、峰值氧摄取量和VE/VCO2等指标间差异均无显著性意义(P>0.05)。康复训练后,患者心肺运动试验结果显示,三组在AT、峰值氧脉搏、峰值氧摄取量和VE/VCO2差异均具有显著性意义(P<0.05),进一步两两比较显示,抗阻—耐力组的AT、峰值氧脉搏、峰值氧摄取量和VE/VCO2均显著优于对照组,并且常规耐力运动组的VE/VCO2也显著优于对照组,差异均具有显著性意义(P<0.05)。同时,抗阻—耐力组的AT、峰值氧脉搏和峰值氧摄取量均显著优于常规耐力运动组,差异均具有显著性意义(P<0.05)。见表2。

2.2 肺功能指标

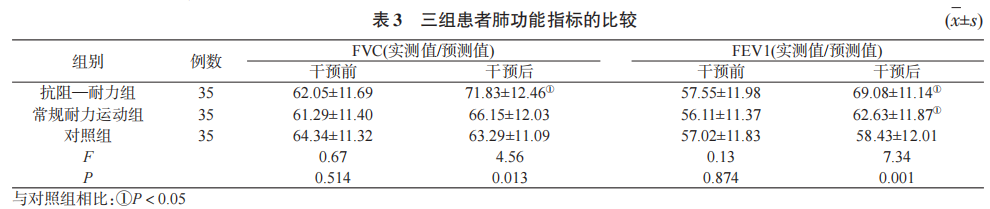

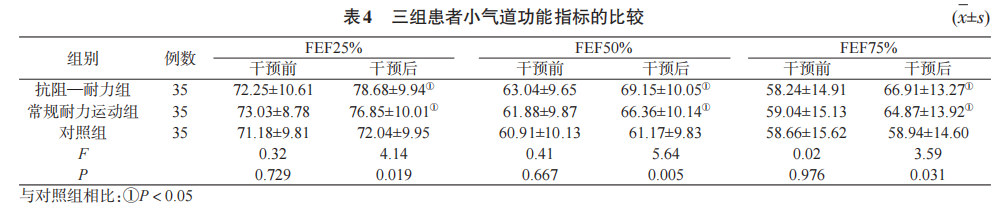

干预前,抗阻—耐力组、常规耐力运动组和对照组的FVC、FEV1,以及FEF25%、FEF50%、FEF75%等小气道指标间差异均无显著性意义(P>0.05)。干预后,抗阻—耐力组和常规耐力运动组的FVC和FEV1两指标均显著改善,康复干预前后差异具有显著性意义(P<0.05)。干预后三组方差分析显示,三组间差异均具有显著性意义(P<0.05)。进一步两两比较结果显示,抗阻—耐力组和常规耐力运动组的FVC、FEV1,FEF25%、FEF50%、FEF75%等均显著优于对照组,而上述两组间差异无显著性意义(P>0.05)。见表3—4。

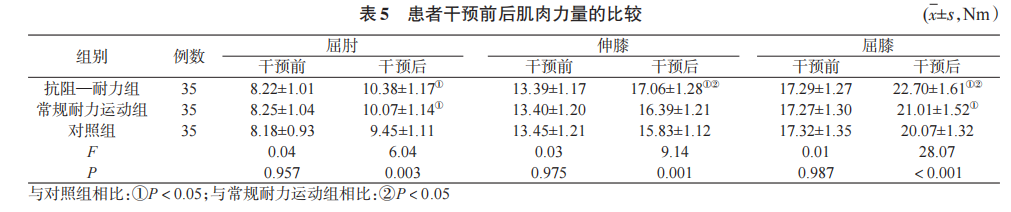

2.3 肌力比较

康复训练前,三组在屈肘、伸膝和屈膝等方面的肌肉力量相当,差异均无显著性意义(P>0.05)。康复训练后,三组患者在屈肘、伸膝和屈膝等三方面的肌肉力量均有不同程度的改善;方差分析显示,三组间差异也均具有显著性意义(P<0.05)。康复训练后,三组进一步两两比较结果显示,抗阻—耐力组的屈肘、伸膝和屈膝力量均高于对照组,单纯耐力运动组的屈肘和屈膝力量优于对照组,并且抗阻—耐力组的伸膝和屈膝力量也优于单纯耐力运动组,差异均具有显著性意义(P<0.05)。见表5。

三、讨论

目前,心脏康复在发达国家应用已经相当普遍。对于冠心病患者来讲,有效的康复训练能够改善患者的心肺功能和运动耐力,并且能够有效降低不良事件的发生,提高患者的生存质量。研究显示,有氧运动能增强心肺功能的适应性,改善冠状动脉的弹性和供血能力,提高人体血管调节能力,从而使各种冠心病的死亡风险降低20%—30%。此外,有氧耐力运动还能够提高患者运动耐力和通气功能,逆转内皮功能障碍,抗炎及拮抗心肌重塑。同时渐进性抗阻训练可以起到显著增长肌肉力量和体积,改善心脏功能。合理安排抗阻训练计划,可以全面改善人体骨骼肌肉的机制状况和健康水平,提高运动系统和心血管系统的能力 。

心脏康复的益处已经有大量的循证依据。然而在冠心病的康复中如何既能保障足够的运动强度,又能够保障患者的安全,避免心血管危险事件的发生,是冠心病康复中必须面临的难题。因此,在进行心脏康复前,应该对患者的血压、心率、心功能等进行系统地评估,对于具有未控制性高血压、心功能过差等可能引发危险事件的因素进行排除。在康复过程中,要密切监护患者的血压、心率等指标,一旦触发设定上限,立即降低强度或停止训练。为保证患者的心肺适应能力,训练前要进行适当的热身运动,训练中采取循序渐进的方式。

本研究将抗阻和耐力运动联合应用于冠心病患者的康复中,应用运动平板试验对患者的心脏功能进行了综合评定。通过心肺运动试验可以监测提供,推导出多达十几项指标,通过查阅文献和书籍,本研究仅纳入了AT、峰值氧脉搏、峰值氧摄取量和VE/VCO2等重要指标。其中AT为通气量出现拐点时所对应的摄氧量数值;峰值氧脉搏是氧摄取量与心率之比,代表了体内氧运输的效率;峰值氧摄取量是指运动强度达到最大时机体所摄取并供组织细胞消耗的最大氧量;VE/VCO2表明每呼出1LCO2所需要的通气量。研究结果显示康复训练后患者的AT、峰值氧脉搏、峰值氧摄取量明显高于对照组,而VE/VCO2显著低于对照组。表明抗阻联合耐力运动能够明显提高患者心脏的贮备能力。而选择性肌群抗阻运动,其进行抗阻运动的肌肉与日常活动密切相关。机体对抗阻运动的反应主要决定于肌肉收缩占机体最大主动收缩能力的百分比,抗阻运动可以增加肌肉力量,使机体降低对同等负荷的心率反应性,增加舒张压,降低室壁张力,从而改善心肌灌注。本研究也显示,康复训练后,抗阻联合耐力运动组患者在屈肘、伸膝和屈膝等三方面的肌肉力量均有不同程度的改善,并且显著优于单纯耐力运动和对照组。

四、结论

将抗阻联合耐力运动应用于冠心病患者的康复中,能够明显提高患者的心肺储备功能和肌肉力量,这对于促进心脏病术后患者的早日康复具有重要作用。同时需要注意的是,本研究鉴于对患者的生命安全考虑,仅招募了稳定性心脏病的患者,而对于其他患者的康复效果尚需要进一步的研究。考虑到患者的安全性,本研究抗阻训练的强度较小,这可能在一定程度上影响康复效果。同时,抗阻—耐力运动组是在耐力运动的基础上进行抗阻训练,由于抗阻训练以组为单位,无法设定固定的时间,从而造成了两组在训练时间上的不一致,可能对研究结果造成一定的影响。

参考文献(略)

本文作者:刘西花[1]李晓旭[1]毕鸿雁[1]岳寿伟[2]

作者单位:山东中医药大学附属医院康复科[1]山东大学齐鲁医院康复中心[2]

来源:中国康复医学杂志2018年第33卷第8期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。