呼吸困难是主观感觉呼吸不畅。劳力性呼吸困难在普通人群中很常见,通常由心/肺功能不全、神经-骨骼肌功能障碍、贫血或精神障碍等原因导致。然而0.3%~10%的患者接受胸片/胸部CT、心脏彩超、肺功能、N末端脑钠肽前体(N-terminal probrain natriureticpeptide,NT-proBNP)等常规检查后病因仍无法明确,称为不明原因呼吸困难。常规检查缺乏对肺动脉高压、毛细血管后性肺高血压等疾病的有效判断指标。右心导管检查属于有创检查,对于具有呼吸困难症状而常规检查正常的患者,临床上可以应用右心导管排除肺动脉高压、毛细血管后性肺高血压。但在临床实践中,尚有部分患者即使在经历右心导管检查之后仍不能被明确诊断。侵入性心肺运动试验(invasive cardiopulmonary exercise test,iCPET)通过置入右心导管、桡动脉置管、血气分析等实时收集休息和运动过程中的心肺功能、血流动力学、代谢产物的改变,较传统的无创心肺运动试验更直观地展示运动过程中循环系统各部分的压力、阻力等变化及代谢产物浓度,协助临床工作者发现和认识了运动诱发的肺动脉高压(eiPAH)、运动诱发的射血分数保留的心力衰竭(eiHFpEF)、前负荷衰竭等早期、亚临床疾病,对于不明原因呼吸困难患者具有应用价值。由于采用与右心导管相同的入路,且于右心导管检查完成当日即可实施,不需再次穿刺,iCPET并不对经历右心导管检查的患者造成额外创伤。目前iCPET在国内应用并不充分,临床医生认知不足,仅有个案报道,缺乏中国人不明原因呼吸困难病例的数据。本研究首次通过回顾性分析描述iCPET检查诊断中国不明原因呼吸困难患者疾病分布情况和运动血流动力学特点,以增进临床医师对该诊断技术的认识,提高呼吸困难不明原因病例的临床诊断水平。

一、对象与方法

1.1 研究对象

2017年5月−2020年10月之间就诊于重庆医科大学附属第一医院心血管内科和呼吸科门诊主诉为劳力性呼吸困难的患者。

1.2 研究方案

对患者进行常规检查评估。评估结果后对疑诊肺动脉高压、毛细血管后性肺高血压的患者行右心导管检查。若患者在经历右心导管后仍然不能明确病因(右心导管检查阴性),则需要进一步行iCPET检查。研究方案获得重庆医科大学附属第一医院伦理委员会批准通过(批准号2020-580),患者均签署知情同意书。

1.3 方法

1.3.1 常规检查

常规检查包括:血常规、肝肾功能、NT-proBNP、胸片(或胸部CT)、超声心动图、心电图、肺功能检查。

1.3.2 右心导管检查

1.3.2.1 指征

右心导管检查为有创检查。应用右心导管检查的指征为呼吸困难症状存在、除超声心动图心脏无器质性改变、左心室射血分数>55%、其余常规检查结果无明显异常或常规检查其余结果正常,仅有连续多普勒估算肺动脉收缩压>40mmHg(1mmHg=0.133kPa)。由于超声心动图估测的血流动力学结果准确性较差,一般不单独作为肺动脉高压诊断依据。

1.3.2.2 检查步骤

穿刺点优先选择右侧颈内静脉,有困难的患者可以选择左侧贵要静脉、左侧锁骨下静脉或右侧股静脉。穿刺点常规标记、消毒、铺巾。2%利多卡因皮下注射形成皮丘,在超声引导下回抽试探逐层浸润麻醉至回抽出深红色静脉血。置入导丝,导丝引导下置入7~7.5F鞘管,退出导丝,沿鞘管置入右心导管后球囊充气。在压力波形引导下进导管依次送至右心房、右心室、肺动脉。

1.3.2.3 诊断标准

海平面静息状态下,平均肺动脉压力(mean pulmonary arterial pressure,MPAP)≥25mmHg、肺毛细血管楔压(pulmonary capillary wedge pressure,PCWP)<15mmHg,则诊断为肺动脉高压;海平面静息状态下,MPAP≥25mmHg,PCWP≥15mmHg,则诊断为毛细血管后性肺高血压。

1.3.3 iCPET检查

1.3.3.1 纳入标准

①呼吸困难症状存在,常规检查和右心导管结果无明显异常;②常规检查和右心导管其余结果正常,仅有连续多普勒估算肺动脉收缩压>40mmHg,行右心导管后排除肺动脉高压或毛细血管后性肺高血压;③患者同意行iCPET。①②之间满足任意一条即可。

1.3.3.2 排除标准

①有其他严重基础疾病,如恶性肿瘤或免疫系统疾病病史;②无法耐受运动试验;③神经精神系统疾病、听力障碍、肢体疾病等无法配合运动试验。具备上述任意1条者予以排除。

1.3.3.3 检查步骤

右心导管检查阴性的患者保留颈内静脉导管,用轮椅将患者转移至iCPET检查室,连接右心导管和桡动脉管至血流动力学监测系统(MX800,飞利浦,荷兰)。同时连接心肺运动车(UtimaPF,麦加菲,美国),收集患者呼出的气体,经过2min休息后,患者首先进行2min无阻力的运动,之后根据患者年龄、性别和基础运动量,选择10~30W/min的速率增加阻力至力竭(约6~8min),然后给予2min无阻力运动的恢复期,整个运动过程共持续10~12min。休息和运动期间通过心肺运动车不间断收集耗氧量和二氧化碳清除量的数据、心电监测。右心导管实时监测,每分钟末通过右心导管头端球囊嵌顿测量PCWP、通过桡动脉导管监测有创动脉血压、通过两种导管末端抽取桡动脉血和肺动脉血〔运动期间(从无阻力运动到恢复运动)每分钟末1次,和运动分钟数一致(10~12次)〕,立即进行血气分析。

1.3.3.4 诊断标准

①eiPAH:右心导管MPAP和肺血管阻力(pulmonaryvascularresistance,PVR)正常;运动峰值MPAP≥30mmHg,PVR≥1.5woodunits;②eiHFpEF:休息时右心导管测值正常;运动峰值PCWP≥20mmHg,PVR<1.5woodunits;③前负荷衰竭:休息时右心导管测值正常;运动峰值平均右心房压(meanrightatrialpressure,MRAP)<8mmHg,PCWP<20mmHg,MPAP<30mmHg;④氧化性肌病:不满足前3条标准,心输出量(cardiacoutput,CO)随耗氧量增加而增加并且最大动静脉氧含量差(Ca-vO2)的数值(单位为mL氧气/dL)小于静脉血红蛋白浓度(单位为g/dL)。

1.3.3.5分组

根据iCPET诊断标准,将患者分为eiPAH组、eiHFpEF组、前负荷衰竭组和氧化性肌病组。

1.3.4 观察指标

基线指标:①基本信息:年龄、性别、居住地(农村/城镇)、从出现症状到诊断的时间、体质量指数;②超声心动图:右心房横径(RA)、右心室横径(RV)、左室射血分数(LVEF%)、左室舒张末径(LVEDD);③实验室检查指标:血常规,肝功能,肾功能,高敏促甲状腺激素(sTSH),电解质,血糖,NT-proBNP。

右心导管观察指标:静息状态下,MRAP、MPAP、PCWP、CO、心指数(cardiac index,CI)、PVR。

iCPET观察指标:iCPET的运动峰值状态(Peak):PeakMRAP、PeakMPAP、PeakPCWP、PeakCO、PeakPVR、Ca-vO2、PeakCI、心输出量增量;血气分析指标。

以上指标均为入院首次检查,基线指标从重庆医科大学附属第一医院检验科和影像科报告中直接获取数据。

1.3.5 统计学方法

正态分布的计量资料以s表示,多组间比较采用方差分析,组间两两比较采用LSD检验;非正态分布、方差不齐的计量资料以中位数(最小值~最大值)表示,多组间比较采用KruskalWallisH检验,组间两两比较采用Bonferroni法。计数资料以频数或百分率表示,组间比较采用Fisher精确概率法检验。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1整体特征

共1046例患者因劳力性呼吸困难就诊,771例经过常规检查明确了呼吸困难的病因。剩余275例患者中131例(47.6%)经右心导管检查诊断肺动脉高压或毛细血管后性肺高血压,启动相应治疗。144例患者接受常规检查、右心导管检查后仍然病因不明,49例患者接受了iCPET检查,其中47例顺利完成。有2例患者未能完成(运动数据未纳入),原因分别为低血糖发作和中途要求放弃。运动方案为斜坡递增,递增阻力中位数为20W/min,运动时长(无阻力和阻力运动之和)为375(230~700)s。

2.2 各iCPET亚组基线比较

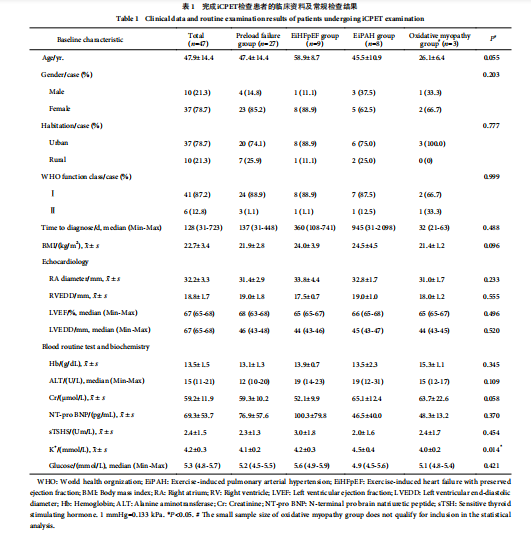

47例右心导管检查阴性的患者按iCPET诊断标准分为4个亚组:前负荷衰竭组27例、eiHFpEF组9例、eiPAH组8例和氧化性肌病组3例。各组患者的基线资料、常规检查的结果见表1。

47例患者的心功能分级均为世界卫生组织功能分级Ⅰ~Ⅱ级,其中有6例患者分级为II级,分别为前负荷衰竭组3例,其余组各1例。女性患者多于男性患者,男女比为0.27∶1。患者平均年龄为(47.9±14.4)岁。年龄段以20~59岁之间的患者居多,占总数的76.6%,11例患者年龄大于60岁,占23.4%。城镇患者的数量〔37例(78.7%)〕多于农村〔10例(21.3%)〕。

氧化性肌病组例数较少,样本代表性不足,不纳入统计比较。前负荷衰竭组、eiHFpEF组、eiPAH组3个亚组间,患者城乡分布、性别、BMI、发病到就诊时间间隔、世界卫生组织功能分级差异无统计学意义(P>0.05)。超声心动图检查3组之间差异无统计学意义(P>0.05)。常规实验室检查中,3组患者之间K+水平差异有统计学意义(P=0.014),组间两两比较显示,前负荷衰竭组K+水平低于eiPAH组(P=0.012),但3组患者K+水平均在临床正常参考值范围(3.5~5.5mmol/L)之内。

2.3 各iCPET亚组右心导管检查结果比较

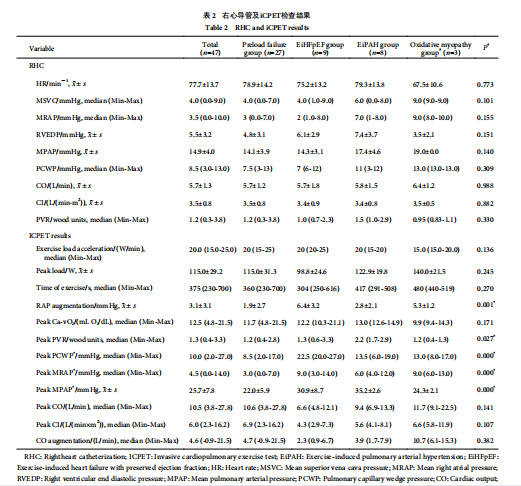

前负荷衰竭组、eiHFpEF组、eiPAH组3个亚组间比较,静息状态下右心导管检查结果均在正常范围,HR、MPAP,PCWP和心输出量等差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。各组右心导管结果未见明显异常。

2.4 各亚组iCPET检查参数

前负荷衰竭组、eiHFpEF组、eiPAH组3个亚组间比较,因PeakMPAP、PeakPVR、PeakPCWP、PeakMRAP作为血流动力学诊断标准,各组间差异均有统计学意义。运动高峰时,PeakMPAP以eiPAH组最高,前负荷衰

前负荷衰竭组、eiHFpEF组、eiPAH组3个亚组间比较,因PeakMPAP、PeakPVR、PeakPCWP、PeakMRAP作为血流动力学诊断标准,各组间差异均有统计学意义。运动高峰时,PeakMPAP以eiPAH组最高,前负荷衰竭组最低;PeakPVR以eiPAH组最高,前负荷衰竭组最低;PeakPCWP以eiHFpEF组最高,前负荷衰竭组最低;PeakMRAP以eiHFpEF最高,前负荷衰竭组最低。

3组患者的iCPET其他参数显示,患者运动方案均采用15~25W/min增加负荷至(115.0±29.2)W,Peakload在3组之间差异无统计学意义(P>0.05)。运动期间右心房压力增量3组间差异有统计学意义(P=0.001),其中eiHFpEF组最高,其次为eiPAH组,前负荷衰竭组最低。3组之间PeakCO、PeakCI、心输出量增量差异无统计学意义(P>0.05)。在血气分析方面各组患者差异也无统计学意义(P>0.05)(表2)。

三、讨论

有研究显示人群中有多至1/4的人有过呼吸困难的症状。有0.3%~10%在常规检查后仍然不能明确呼吸困难的病因。劳力性呼吸困难是指患者在一定运动量时出现呼吸困难的症状。劳力性呼吸困难的机制多、涉及的范围广泛,包括心、肺功能不全,血管收缩或舒张功能的降低,神经肌肉系统的疾病等。除此之外,细胞摄氧耗氧过程中任何一个环节的障碍也可以使个体出现劳力性呼吸困难的症状。常规检查(如血常规、胸片、心脏超声、心电图、肺功能)受限于安静状态下的检查结果。同理,右心导管的血流动力学数据均为安静状态下测得,无法体现患者在运动过程中各个系统的变化,对在安静状态下尚可代偿的患者缺乏识别能力。本研究中多数患者仅在运动时表现出血流动力学异常,iCPET通过采集运动过程中气体交换数值、血管压力、血气分析等参数,不仅能够反映运动中的心肺功能受限,并且能够直观的体现引起这一现象的血流动力学基础。

本项研究中,多数患者为女性,这与美国不明原因呼吸困难人群研究中的男女比例相似。前负荷衰竭组中女性多于男性,可能与不同性别之间呼吸模式的差异有关。正常情况下男性以膈肌收缩为特点的腹式呼吸为主,相比于女性以肋间肌收缩为特点的胸式呼吸,腹式呼吸产生的胸腔内体积和压力变化更为明显,有助于静脉回流、增加心脏前负荷;同时肌肉收缩产生的泵作用也是静脉回流的动力之一,相比于女性,男性的肌肉力量更加充足。以上两点可能为前负荷衰竭中女性比例高于男性的潜在原因。本研究中,eiPAH和eiHFpEF患者的比例分别为17.0%和19.1%,这项结果和此前在美国人群中报道的数据有一定的差异:530例患者88例(16.4%)为eiPAH,94例(17.7%)为eiHFpEF,112例(21.1%)为前负荷衰竭。值得注意的是本研究的国内患者中占比达57.4%的前负荷衰竭在美国人群中仅有21.1%。造成在不同种族中疾病谱差异较大的原因尚不明确,可能与饮食习惯、运动习惯等有关,尚需进一步研究。城镇患者多于农村的原因可能有以下两点:由于生活方式的差异,农村患者从事体力劳动的比例高于城镇患者,体力劳动对心血管疾病起到一定的预防作用;在接收医疗资讯、接受健康教育层面上,城镇患者优于农村患者,使其关注自身健康更密切、就诊意识增强。

在iCPET诊断的各组疾病之间患者的PeakCI、PeakCO差异无统计学意义。这可能提示引起不明原因呼吸困难的原因难以通过运动受限的程度鉴别。eiHFpEF组运动期间右心房压力增量高的原因可能是运动期间的心室舒张功能障碍,血液在心房淤积。

关于肺动脉高压和eiPAH的关系目前还存在争论。有学者认为eiPAH是一种独立的稳定性疾病,不会进展为肺动脉高压。而一项囊括78名eiPAH的研究表明eiPAH是一种肺动脉高压的早期轻度的表现,其证据是eiPAH患者的最大耗氧量、PeakCO、MPAP、PVR均介于正常人和肺动脉高压患者之间。在本研究中,我们未纳入肺动脉高压患者和正常人进行iCPET试验,其原因主要是iCPET为侵入性、费用昂贵以及患者对该项检查的了解和接受程度较低,这是本研究的一项局限性。但我们将长期随访目前已经接受了iCPET检查的患者,并纳入更多患者,期望通过长期随访结果明确eiPAH和肺动脉高压的关系。前负荷不足导致劳力性呼吸困难的疾病诊断首次提出于2016年。前负荷相当于心室舒张末期的容积,根据Frank-Starlin机制,运动时前负荷不足致使心室输出量降低,患者运动耐量减少。心室的充盈量与心室的舒张末期压力在一定范围内具有良好的相关性,故可以通过心室舒张末压来反映心室前负荷,又因为心室舒张末期的压力与心房压力几乎相等,故在iCPET通过测量心房内压力来反映心室的前负荷。关于患者前负荷衰竭的机制目前尚不明了,在前期的研究中发现可能的因素有血管收缩障碍、动静脉瘘、肾上腺素分泌不足、自主神经功能障碍等。有学者提出不伴有高血压的直立状态下心动过速(postiural orthostatic tachycardia syndrome,

POTS)也与前负荷衰竭有关,引起POTS症状的一些疾病有心交感性家族性自主神经异常、自身免疫性自主神经病等。此外,外周血管收缩障碍也可能与前负荷衰竭有关,需要进一步探讨。

尽管iCPET可提供血流动力学和血中代谢指标来帮助诊断呼吸困难,但尚未得到内科医生的充分了解和应用。同时它还是一项侵入性检查,与国外门诊开展iCPET相比,国内患者住院至少2日,且iCPET费用暂无法纳入医保支付。以上的原因导致在患者中iCPET的接受率很低,即使在常规检查后原因不明,医师充分告知患者右心导管和iCPET的必要性后,仍然有不少患者拒绝检查,或因费用较高不得不放弃检查。本研究的局限性之一是样本量相对小,但也提供了在国内少有的研究有创运动血流动力学的成组资料。今后需要开展大样本量、多中心、前瞻性、长期随访的研究,探讨发病机制、病程进展和观察药物治疗效果。但如前所述,临床工作者需认识到iCPET作为一项有创性检查,在临床应用时应谨慎权衡利弊,把握应用指征,同时兼顾患者意愿。

综上,本研究发现:①右心导管检查正常的呼吸困难患者主要病因为前负荷衰竭,其次为运动诱发的射血分数保留的心力衰竭、运动诱发的肺动脉高压;②女性患者比例高于男性;③常规检查难以体现iCPET诊断的各组患者之间的差异;④iCPET本质为有创性检查,仅约1/3患者愿意接受检查,但对于鉴别不明原因呼吸困难的病因具有重要价值,在临床应用时应权衡利弊,谨慎开展。

参考文献(略)

本文作者:李卓霖[1]何杨柯[1]向涯洁[1]易鑫[2]朱中凯[1]李爱凌[1]向睿[1]韩晓黎[3]王璞[3]黄玮[1]

作者单位:重庆医科大学附属第一医院心血管内科[1]重庆医科大学附属第二医院心血管内科[2]重庆医科大学附属第一医院呼吸科[3]

来源:四川大学学报(医学版)2021,52(1)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。