由于人口老龄化和心血管危险因素的逐渐增加,全球范围内心房颤动(AF)负担也不断增加。AF结局包括显著升高的卒中、心力衰竭和死亡率。另外AF经常引发一系列影响生活质量的症状,40%以上有症状的AF患者报告劳累时呼吸困难,15%报告运动不耐受,且尚未充分理解AF患者的劳累性呼吸困难和运动不耐受之间是否有关联。

心肺运动试验(CPET)指标峰值耗氧量(VO2peak)是有氧运动能力评估的金标准,且心力衰竭(HF)患者的VO2peak具有很强的预后评估价值。然而,CPET在AF患者中应用仍较少。许多研究报告,与窦性心律(SR)患者相比,AF患者的VO2peak降低,持续性AF患者心律转复后,VO2peak改善。不过,仍有很多疑问。首先,目前尚不清楚除心律状态外,是否还有其他因素影响VO2peak和其他临床相关CPET指标。其次,尚未明确运动能力的客观指标,如VO2peak,是否与主观症状(如劳力性呼吸困难或运动不耐受)相关。

此项前瞻性研究假设,除了测试时患者的心律外,心功能指标也可以预测VO2peak,表明可能存在心肌损伤。另外,本研究试图探索AF患者主观症状是否与CPET期间客观量化的运动耐受性相关。

一、方法

1.1 受试者

纳入澳大利亚阿德莱德心律失常中心专科门诊的阵发性或持续性AF患者。排除具有以下情况的患者:左室射血分数<50%;中重度瓣膜疾病;永久性AF;不稳定型心绞痛;确诊为射血分数保留的心力衰竭;先天性心脏病;近期确诊癌症或正在接受癌症治疗;以及限制运动测试的肌肉骨骼疾病/损伤。此外,为了最大限度地减少运动训练对运动能力的影响,排除每周参与>90分钟监督下运动干预的患者。

1.2 干预

心脏病学专家在CPET后30天内系统地进行临床评估,以确定临床症状,并明确是否存在心血管危险因素。积极筛查高血压、阻塞性睡眠呼吸暂停、糖尿病等危险因素,并记录患者体质指数。CPET前30天内评估患者静息经胸超声心动图。CPET采用Balke方案在跑步机上进行。试验当天继续服用所有心率控制和抗心律失常药物。

AF患者症状应用多伦多大学AF症状严重程度(AFSS)问卷进行评估。AFSS评估了过去4周内AF发作的严重程度和七种症状(心悸、静息呼吸困难、劳累时呼吸困难、运动不耐受、疲劳、头晕、胸痛)的严重程度。每个症状的评分为0-5分(0表示“无”,5表示“严重”)。将七种症状的总分(满分35分)相加,计算出总症状严重程度。

二、结果

2.1 患者特征

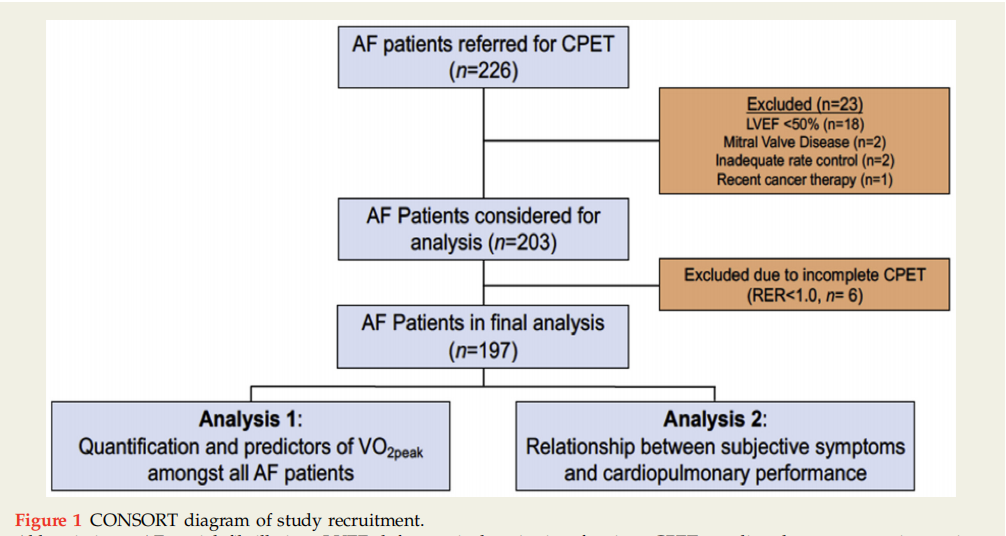

连续入组203例进行CPET的AF患者。图1显示了招募和分析流程图。表1显示了患者基线人口统计学数据和药物使用情况。受试者平均年龄为66±11岁,女性占40.4%,平均体质指数为30±6 kg/m2。66%的患者患有高血压,II型糖尿病者占16%,睡眠呼吸暂停者占36%。55例患者(27%)曾进行导管消融术。

2.2 CPET

除6例患者外,所有患者均能完成CPET,并达到最大努力程度,即RER>1.0,且力竭。未达到最大努力程度的6例患者受限于骨关节炎引起的肌肉骨骼疼痛。在CPET期间,达到最大努力程度的患者未发生严重心脏事件、缺血性心电图改变或持续性室性心律失常。7例患者在峰值运动或早起恢复阶段出现房性心律失常;在测试结束5分钟内,所有受试者恢复窦性心律。所有受试者平均VO2peak为20.3±6.3 mL/kg/min,或占年龄和性别预计值的93±21%。整个队列VO2peak的分布如图2所示。

2.3 AF与窦性心律

CPET过程中,65例患者(32%)出现AF。与窦性心律(SR)患者相比,AF患者的静息心率更高。然而,AF患者与SR患者的HR峰值和VO2peak绝对值无显著差异(HR和VO2peak分别为:平均差=6.1 bpm,95%CI: -1.6-13.8 bpm,p=0.20和-128.4 mL/min,95%CI: -323-67 mL/min,p=0.20)。当以VO2peak/体重表示时,1/4的患者(24.9%)VO2peak<16 mL/kg/min,表明运动不耐受,CPET过程中出现AF患者VO2peak<16 mL/kg/min的比例明显高于SR患者(34.4% vs. 20.4%,p=0.04)。与SR患者相比,出现AF患者的氧脉搏显著降低(平均差=-1.7 mL/次,95%CI: -3.2--0.3 mL/次,p=0.019)。出现AF患者的VE/VCO2斜率显著较高(平均差=14.8,95%CI: 2.4-7.2,p=0.001)。

2.4 VO2peak和VE/VCO2的预测因子

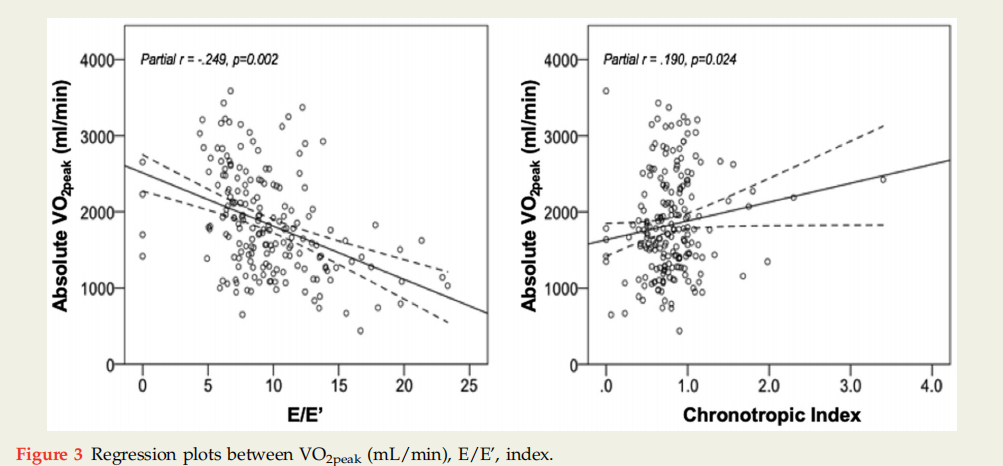

对于所有患者,多变量分析发现,年龄、性别、左室E/e’(每单位E/e’: -29mL/min,95%CI: -10--48)和变时指数(每0.1单位CI:23mL/min,95%CI: 3-42)与VO2peak相关。在30例E/e’>13(15.2%)患者中,VO2peak显著降低(平均差=-648 mL/min,95%CI:-409--888,p<0.001)。图3显示了E/e’和CI与VO2peak的线性回归图形。测试时的心律与VO2peak之间无显著相关性。相反,在多变量分析中,年龄和心律明显影响VE/VCO2斜率。测试中出现AF的患者VE/VCO2斜率明显高于SR患者(校正平均差3.8,95%CI: 0.9-6.6,p=0.01),表明通气效率下降。

2. 5 主观症状和VO2peak

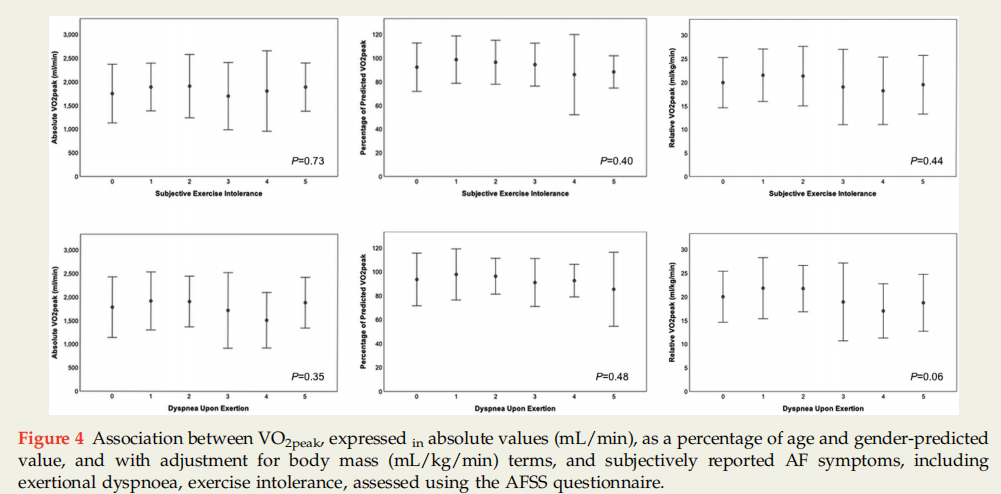

应用AFSS问卷对患者进行调查,分别有63.1%和69.3%的患者报告了运动不耐受和劳累性呼吸困难。22.3%和26.3%的患者分别报告了更为明显的运动不耐受或劳累性呼吸困难(定义为“有一些”或更多)。图4显示了VO2peak与主观报告的运动相关症状之间的关系。VO2peak(以绝对值表示或占年龄和性别预计VO2peak的百分比)与主观报告的运动不耐受(p=0.73)或劳累时呼吸困难(p=0.35)之间没有显著相关性。同样,经体重校正的相对VO2peak与自我报告的运动不耐受也没有显著相关性(p=0.43)。然而,随着相对VO2peak的降低,劳累时呼吸困难程度有增加的趋势(p=0.06)。与主观评分较低(≤2分)的患者相比,劳累时呼吸困难更明显(评分≥3分)的患者VO2peak明显较低(平均差=-2.7,95%CI: -0.7--4.7,p=0.009)。

三、讨论

3.1 主要发现

运动不耐受和呼吸困难是AF的重要症状。本研究重要发现如下:

1. 1/4无心衰的非永久性AF患者的VO2peak(16mL/kg/min)减低,与长期预后不良相关。

2. CPET期间出现AF不是VO2peak绝对值的显著预测因子,但与通气效率较低(VE/VCO2斜率较高)相关。

3. 静息左室充盈压较高和变时反应降低均与较低的VO2peak显著相关。

4. 运动能力的客观指标与主观症状(包括运动不耐受)不一致。

3.2 运动能力与AF

虽然AF患者经常报告运动不耐受,但很少有证据表明患者对运动耐受性的主观评价是否与运动耐受性的客观评估存在相关性。此项研究发现,约25%的患者VO2peak数值(<16 ml/kg/min)与不良结局相关。虽然缺乏AF患者运动能力和死亡率之间关系的前瞻性数据,但之前有证据证明,在有症状的AF患者中,心肺适能较低与心律失常复发的可能性显著增加相关。

普遍认为静息状态下,AF由于没有心房收缩而使得每搏输出量降低,患者心律转复为窦性心律后VO2peak改善,支持了持续性AF患者运动峰值心输出量受限。此项研究发现AF的存在并不是导致所有AF患者VO2peak降低的主要因素。这一发现对于理解AF患者运动不耐受的病因具有重要意义,提示了除心律状态以外的因素的作用。AF患者的VE/VCO2斜率较高,表明相对于代谢需求,通气量过多,这可能反映了AF导致的通气需求增加或生理性死腔增加。重要的是,VE/VCO2斜率对心力衰竭患者的死亡率有很高的预测价值。

3.3 影响运动能力的因素

此项研究结果显示,在校正年龄和性别后,左室充盈压以及变时反应与VO2peak密切相关,可能对理解AF患者运动相关症状的机制及采取相应的处理策略具有重要意义。此外,AF患者的运动不耐受可能表明存在亚临床心肌功能障碍或HFpEF。考虑到HFpEF和AF共同的危险因素以及同时患有两种疾病的患者比例相对较高,二者之间的相互作用受到了越来越多的关注。最近的数据显示,在伴有劳累性呼吸困难的AF患者中,90%以上可以通过有创方法诊断为HFpEF。此外,在接受AF消融术的患者中,39%在休息或开始手臂运动时左房压升高,表明存在HFpEF。因此,AF患者经常出现的症状可能不是AF本身造成的,而是存在其他心脏共病。

3.4 主观运动不耐受

AF症状的存在指导治疗策略,如控制心律。劳累是AF患者最常见的症状之一。然而,这项研究的一个主要发现是主观症状,如劳累性呼吸困难和运动不耐受性与客观测量的运动能力(无论是绝对值还是占年龄和性别预计VO2peak的百分比)都不存在明显的相关性(图4)。因此,我们不认为心肺运动能力可以通过运动不耐受的主观评估进行评价。唯一具有相关性的是劳累性呼吸困难与体重校正后VO2peak之间的关系,这可能反映了超重对通气力学的影响,而不是心肺运动与劳累时呼吸困难之间的关联。鉴于VO2peak降低和VE/VCO2升高的临床意义,这一发现强调了AF患者对运动的心肺反应可能明显受限,对治疗策略的选择具有指导意义。

四、结论

AF患者的运动能力与静息左室充盈压和运动变时反应密切相关。测试时的心律状态(AF与SR)对运动能力没有显著影响,通气效率对运动能力具有显著影响。研究没有发现主观呼吸困难或运动不耐受与客观量化的运动能力之间存在相关性。这些发现强调,当AF患者运动能力下降时,可能需要明确心律控制以外的其他因素,如舒张功能障碍或HFpEF。此外,即便是对很少出现运动相关症状的AF患者,详细的心肺运动测试也可能具有临床价值。

本文由北京大学第三医院心内科宋燕新翻译整理,转载请注明出处和作者。

点击右侧蓝字下载原文献:![]() 房颤患者不耐受的因素.pdf

房颤患者不耐受的因素.pdf

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。