心力衰竭是众多心血管疾病患者终末临床状态,严重影响患者的生活质量。据统计,全球有将近2600万心衰患者[中国2018年心力衰竭人数已达450万人,而2016年一线城市的心衰患者单次住院人均总费用高达39063.88元。此外,伴随经济收入的提高,中国的肥胖人群也越来越庞大,仅2012年>18岁人群的肥胖率就高达11.9%。目前,肥胖已被报道可增加心力衰竭等心血管疾病的发病率并影响预后,体重指数(BMI)作为判断肥胖的重要指标,越来越受到研究者的关注。本研究旨在探讨肥胖对接受相同抗心衰治疗的慢性心力衰竭患者的运动耐量及静息心率的影响。

一、资料与方法

1.1 一般资料

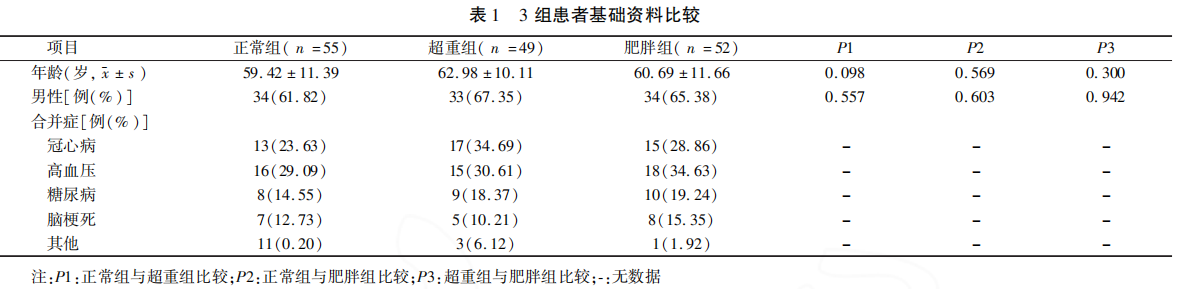

选取2017年2月至2019年7月在我院接受治疗的慢性心力衰竭患者156例,根据体重指数(BMI)值(19kg/m2<BBMI<24kg/m2为正常值,24kg/m2≤BMI<28kg/m2为超重,BMI≥28kg/m2为肥胖)分为正常组(n=55),超重组(n=49)和肥胖组(n=52)。正常组男34例,女21例;平均年龄(59.42±11.39)岁;超重组男33例,女16例;平均年龄(62.98±10.11)岁;肥胖组男34例,女18例;平均年龄(60.69±11.66)岁。3组患者性别比、年龄分布及合并症间差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)临床确诊的慢性心力衰竭患者。(2)患者对研究知情并签署知情同意书。

排除标准:(1)合并严重的肝功能、肾功能衰竭或其他系统严重功能障碍,无法配合治疗和相关检查;(2)依从性差,无法配合治疗和相关检查或者自主拒绝参加本研究者。

1.3 方法

患者均在治疗前按照标准测定6min步行距离,记录静息状态下的心率。测试当天无饮酒、浓茶或咖啡,测试前2h内无剧烈运动,测试时穿着舒适的衣服和鞋子以减少对结果的干扰。所有患者接受符合指南的药物治疗(马来酸依那普利片10mg,1次/d、琥珀酸美托洛尔缓释片47.5mg,1次/d、螺内酯20mg,1次/d)。3个月后依照同样方法再次测定6min步行距离和静息心率。另外抽取治疗前后空腹静脉血5ml,采用放射免疫法法检测脑钠肽(BNP)水平,采用免疫比浊法检测超敏C⁃反应蛋白(hs-CRP)。

1.4 统计学分析

应用SPSS 20.0统计软件,计量资料以x-±s表示,采用独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 3组6min步行试验比较

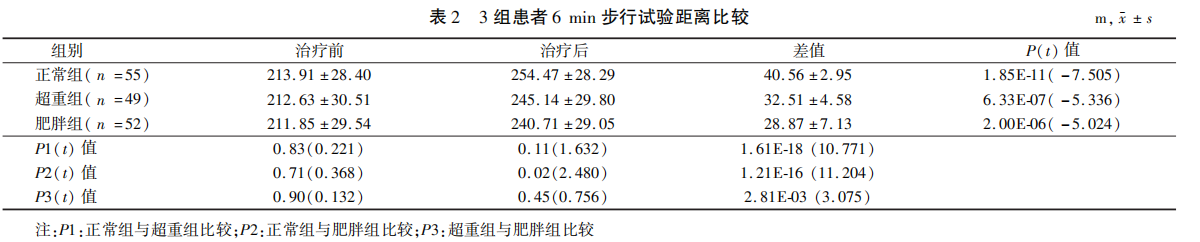

初始3组患者6min步行距离差异均无统计学意义(P>0.05)。3个月治疗后,肥胖组患者6min步行距离短于正常组(P<0.05),正常组与超重组、超重组与肥胖组间6min步行距离差异无统计学意义(P>0.05)。3组患者治疗后与治疗前6min步行距离差以正常组增量最显著,超重组次之,肥胖组最小(P<0.01)。见表2。

2.2 3组静息心率比较

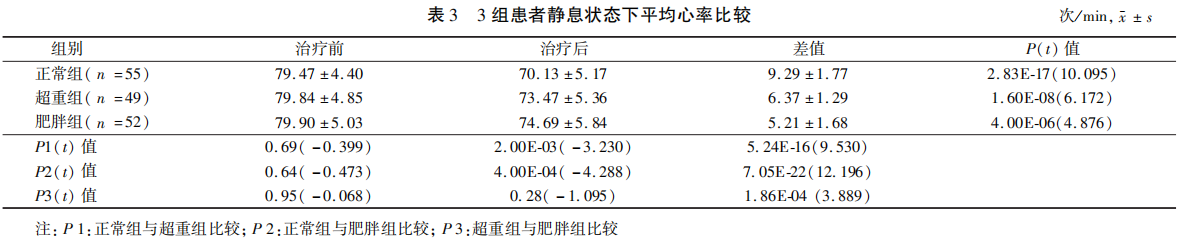

初始3组患者静息心率均差异无统计学意义(P>0.05)。3个月治疗后,超重组和肥胖组患者的静息心率均高于正常组患者(P<0.01),超重组与肥胖组间静息心率差异无统计学意义。(P>0.05)。3组患者治疗后与治疗前静息心率之差以正常组降低最显著,超重组次之,肥胖组最小(P<0.01)。见表3。

2.3 NT-proBNP和hs-CRP水平比较

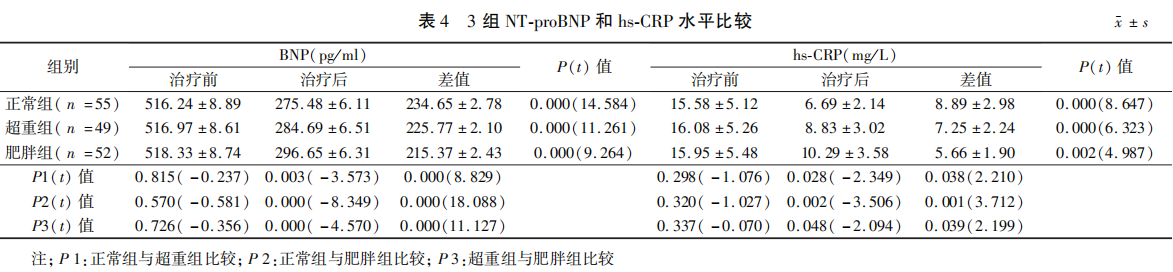

初始BNP和hs-CRP水平比较差异无统计学意义(P<0.05),3个月治疗后,超重组和肥胖组患者BNP和hs-CRP 水平均高于正常组(P < 0.01),超重组与肥胖组比较差异有统计学意义(P < 0.05)。 见表4。

三、讨论

肥胖是由多种因素引起的慢性代谢性疾病,其发生率逐年上升,且有年轻化趋势。孙洁等采用多因素Logisticic回归模式分析南京鼓楼医院384061名20岁以上的体检人群,调查超重和肥胖与心血管疾病风险因素间的相关性,结果:2008年至2016年间超重率和肥胖率呈稳步上升趋势,且无论男性或女性,超重、肥胖与血脂异常、糖尿病、高血压和高尿酸血症的患病风险增加显著相关,并且这种关联在20~39岁人群中最强。提示超重和肥胖与心血管风险疾病患病风险增加显著相关,故应对肥胖和超重人群高度重视。心率是机体的重要生命体征之一,在临床工作中较易获得。静息心率(resting heart rate,RHR)作为一种简单易得的临床测量指标。王丹等探讨了开滦集团101010名老年人群(年龄≥60岁)RHR水平对心脑血管事件及全因死亡的影响,结果:4组发生全因死亡率分别为22.93%、24.30%、24.28%、30.19%(P<0.01)。提示RHR升高时老年人群全因死亡的独立危险因素。6min步行试验是一种常见的有氧运动,测量6min之内步行距离来评价患者的心肺功能的一项指标,逐步被纳入临床指南,并广泛应用于心力衰竭临床疗效评价指标。可以反映心力衰竭患者在干预性评价中心肺功能、运动耐力及其他相关系统整体功能,简便易行,是一种值得推广的客观评价方法。BMI与高心衰风险呈剂量依赖性。Aune等进一步证实BMI每增加5kg/m2,心衰风险就会增加41%。Baena-Diez等应用Cox比例风险回归模型分析肥胖症和心力衰竭之间的联系,结果:肥胖人群心力衰竭的发生率较非肥胖人群高3.1%;消除干扰因素后,BMI与心力衰竭危险呈正性相关,即BMI每增加1kg/m2,心力衰竭危险比上升1.09。因此,肥胖是心力衰竭的独立危险因素。李雪博等研究发现,左心室质量越高,左心室向心性肥大程度越高,且左心室舒张功能障碍程度越大。进一步提示:肥胖以及内脏脂肪组织数量增加与心脏结构和功能的异常有关。本文作者就其发生机制进行分析,认为:(1)肥胖和超重使患者的血流动力学发生改变,使心室肥厚、扩张及室壁张力增加,出现左心室收缩功能不全,严重者同样可导致舒张功能不全;(2)肥胖和超重是一种慢性低水平的炎性状态,体内炎性反应水平随着肥胖程度的增加而增加,导致氧化应激反应的加重,从而加重慢性心力衰竭的病情;(3)内皮功能障碍是与肥胖和代谢相关的心血管危险因素发生发展的始动和关键环节,对于肥胖伴有内皮功能障碍者更易发生一系列代谢紊乱,包括血压(尤其是收缩压)升高、胰岛素抵抗等,最终导致心血管疾病的发生和发展。机械研究还表明,在射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)患者中,BMI与峰值氧耗(VO2)之间存在强烈的负相关关系。肥胖和超重可能通过限制心脏舒张,增加全身性炎症和神经⁃血管失调导致HFpEF中观察到的运动不耐受。Haykowsky等分析了较高量的区域脂肪组织(特别是腹腔内和肌肉间脂肪区)运动不耐受的机制,其通过毛细血管舒张直接影响心肌和外周骨骼肌中的组织灌注,导致线粒体功能障碍,使运动能力变得更差。即区域性脂肪分布影响了代谢性肥胖HFpEF患者的运动不耐受。研究发现肥胖的HFpEF患者血容量较高,心外膜脂肪较多,心脏结构和功能异常程度较高,心脏向心性重塑更多,右心室功能障碍更多,心包约束更大,左心室充盈压更高,使心输出量更多。血容量的增加使右心室和左心室静脉回流增加,增加心腔的室壁张力、扩大心腔。陈贻珊等认为,在肥胖和超重机体中,即使心率不变或轻度增加,其心脏每博输出量同样与肥胖和超重患者的体重成正比,所以肥胖者的心脏做功较非肥胖者显著增加,应高度重视。由于左心室的压力和体积增加,耗氧量不断增加,导致Frank Starling曲线左移,动静脉氧分差增大,血流动力学超负荷和心脏每搏功增加,最终导致左心衰竭。尽管ACEI类或ARB类、β受体阻滞剂、利尿剂和强心苷类等药物已经广泛应用于慢性心力衰竭患者的治疗,但这些药物需长期应用,导致患者出现经济负担;同时由于经济负担,导致患者出现负性情绪,影响其生活质量。6min步行试验是慢性心力衰竭的患者运动耐量便捷可靠的评价指标之一,而静息心率的在一定程度的降低可减少心衰的再住院率和心血管疾病风险。研究结果表明,静息心率的增加可显著增加心衰患者的死亡率及不良事件的发生。SHIFT试验结果表明,心率高的患者其死亡风险是心率低的患者的2倍,这一结果在CHARM试验中得到证实,表明静息心率是稳定的慢性心衰患者的独立预后预测因子。本文通过探讨不同BMI对慢性心力衰竭患者运动耐量和静息心率的影响,希望能给相关的治疗和管理助力。

在本研究中,我们发现在相同药物治疗的基础上,高BMI的患者3个月后的运动耐量要低于BMI正常的心衰患者,且就步行距离的增加情况而言,正常BMI组、超重组和肥胖组患者依次呈现递减的趋势,提示:越肥胖患者,运动耐量的改善越不理想。作者认为肥胖的患者血脂水平可能偏高易加重冠脉粥样硬化,加重缺血缺氧,使得心脏做功增加,不利于心功能的改善。对于慢性心力衰竭的患者而言,减轻体重可能会提高患者的运动耐量,进而改善生活质量。本研究中,经过3个月的治疗后,超重组和肥胖组患者的BNP水平均高于正常组患者(P<0.01),超重组与肥胖组之间比较差异有统计学意义(P<0.05),从数据上提示BMI与BNP呈负相关。且作者还对炎性反应的典型代表指标hs-CRP进行了考察,其结果显示:BMI越高患者hs-CRP水平越高。

此外,相对低的静息心率有利于减少心脏做功和心衰的控制,在冠心病患者中,静息心率的控制甚至要求达到55~60次/min。近期一项调查显示,超重和肥胖与静息心率过快和高血压相关,而高水平的静息心率会增加心脑血管疾病的发病风险。本研究结果显示在使用相同剂量的依那普利和美托洛尔治疗后,无论是超重组还是肥胖组患者的静息心率均高于正常组,且肥胖组的静息心率高于超重组,提示高BMI或肥胖不利于慢性心力衰竭患者静息心率的控制。

综上所述,高BMIT将降低慢性心力衰竭患者的运动耐量,同时影响静息心率的控制,不利于慢性心力衰竭的管理与治疗,而减轻体重对高BMI的恰当干预可能使患者获益。

参考文献(略)

本文作者:洪泽文,苏国辉,宋晓超,廖周国,李顺芬,张冬梅,赖国勇

作者单位:广西壮族自治区钦州市第一人民医院心血管内科一区

来源: 河北医药2021年10月第43卷第19期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。