慢性心力衰竭(CHF)是各类心血管病发展至终末期而引起的一种复杂症候群,其发病机制为神经内分泌过度激活、心肌细胞死亡、激活的炎症介质诱导心肌细胞损伤、发生水钠潴留及心肌重塑,心脏结构功能出现异常,心肌收缩、舒张功能障碍。《中国心血管健康与疾病报告2019》指出,中国心血管病患病率及病死率仍处于持续升高趋势。对患者回归社会及家庭负担影响较大,使其生活质量严重下降。心脏康复通过对心血管事件后进行加快恢复、防范心脏衰竭反复发作导致心脏泵衰竭而死亡,达到改善健康状况的康复手段。美国心脏康复协会将心脏康复运动模式分为3期:院内Ⅰ期康复、院外早期Ⅱ期康复及院外长期Ⅲ期康复。运用多学科的方法结合二级预防干预相结合的专业康复,可有效避免发生心血管事件的风险,降低残疾率或病死率,康复全程中患者的自我效能感起到很重要的作用,因此,科学专业的康复可调动患者的潜能与自我效能,达到提高依从性的作用,改善患者的生活质量。2020年1月1日~12月31日,我们对60例CHF患者采用以风险评估为基础的心脏康复模式,取得满意效果。现报告如下。

一、资料与方法

1.1 临床资料

将2019年1月1日~2020年12月31日收治的120例CHF患者作为研究对象。纳入标准:①年龄≥18岁,且<80岁者;②符合慢性心力衰竭诊断标准者;③心室射血分数(LVEF)<40%者;④纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级为Ⅱ~Ⅲ级者;⑤接受规范的心力衰竭治疗者。排除标准:①年龄<18岁和≥80岁者;②nyha心功能分级为ⅳ级且为失代偿期者;③在过去的1个月内发生急性冠状动脉综合征、急性心肌炎、肺栓塞等急性心肺疾病者;④存在植入心脏起搏器等心脏康复禁忌证者;⑤患者因关节手术或关节炎等无法完成6min步行试验(6mwt);⑥患者拒绝参与研究或存在认知沟通障碍或精神疾病。将2019年1月1日~12月31日收治的60例chf患者作为对照组,男39例、女21例,年龄52~75(63.56±9.61)岁;将2020年1月1日~12月31日收治的60例chf患者作为研究组,男37例、女23例,年龄53~75(63.93±8.79)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(p>0.05)。患者均自愿参加本研究,签署知情同意书,本研究经医院医学伦理委员会备案批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组

采用常规康复模式。包括护士指导心肺耐力试验及肌肉耐力训练,运动时间、强度、频次及运动方法,在康复训练中护士进行心电监护与出现的症状体征的监测,同时,出院前指导患者居家康复方案,并邀请患者加入康复群。

1.2.2 研究组

在对照组基础上采用以风险评估为基础的心脏康复模式,主要内容如下。成立心脏康复组,组长由护士长担任,成员包括主治医生、责任组长、责任护士、康复治疗师、营养管理师等,小组的主要任务是为患者制订心脏康复方案、康复风险评估、康复方案实施与健康监测、效果评价与随访,制订各项评估量表,收集各类数据,专人分类整理与统计。

心脏康复分为Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期,即院内康复期、院外早期康复期、院外远期康复期。康复方案围绕这3期进行,核心内容为康复风险评估与康复运动。指导Ⅱ、Ⅲ期患者康复过程中识别康复风险等。

①Ⅰ期康复及风险评估。a.五史评估:实验室血脂生化指标与凝血项目指标、体质量指数(BMI)、日常生活活动与运动、血压控制情况、心电监测指标等基础评估。b.潜在风险因素评估:避免卧床时期血栓形成的风险。c.目标评估:住院期间患者运动训练及活动完成情况,患者康复信心与心理状态,依从性,住院时间等。d.在康复活动开始前:需要密切观察、注意患者有无心悸、胸闷或胸痛、呼吸等,采取抗凝治疗患者观察穿刺部位有无渗血或出现皮下血肿;心率稳定在50~90次/min,血压控制在90~150/60~100mmHg(1mmHg=0.133kPa),呼吸16~20次/min,血氧饱和度(SpO2)在95%以上。e.评估后可以自主活动:四肢屈曲伸展活动、呼吸功能训练、床上心脏康复器械锻炼肌群力量;在物理康复治疗方面采用低频物理治疗与电刺激;同时开出营养处方进行饮食康复干预。f.身体活动:缓慢走动,入院3d后指导、帮助患者在床边进行缓慢走动,从每次1~3min逐步过渡至每次5~10min,每周1~3次逐步增加至每周4~5次;室内行走,在缓慢走动及心电监护均未发生心电异常,进行室内行走,从每次5min逐步过渡到每次10min,每周循序增加至5次。g.康复风险分层识别注意事项:首先识别康复风险的分级指标,Ⅰ级风险:6MWT<150m,血SpO290%~91%,步行中HRmax=220×80%-年龄,收缩压增加>40mmHg;Ⅱ级风险:6MWT<150~450m,SpO2为92%~94%,步行中HRmax=220×70%-年龄,收缩压增加10~20mmHg;Ⅲ级风险:6MWT>450m,SpO2≥95%,步行中HRmax=220×60%-年龄,收缩压增加5~10mmHg。康复全程需要心电监护,如患者自觉吃力或其他不适症状时,应及时终止或降低运动量及强度。同时存在合并症的患者密切注意并发症的发生,如注射胰岛素患者观察发生低血糖。

②Ⅱ期康复与评估。除对患者进行医学评估、患者健康教育及依从性、身体活动指导、心理支持外,在康复方案保持中等强度运动,每周3~5次,指导患者学会自我识别风险层级。项目包括:有氧运动、抗阻运动、柔韧性等训练,每次保持在45min左右,维持3~6个月。在出院后1、3、6个月进行评估,推荐次数36次,最低限为25次。同时将康复次数及总时间列入康复结局评价。需要在心电监护下(门诊)进行,具体训练可以是慢跑、快走、太极拳、八段锦、骑行等方式。

③Ⅲ期康复与评估(家庭康复)。评估内容包括患者体检、病史、检查结果、身体活动、运动心电图试验等,对患者进行康复风险分层并识别,训练项目除了保持Ⅱ期康复项目,重点是对下肢肌肉力量与质量、平衡训练,训练周期3~6个月,每次45min,每周保持4~5次,按康复计划定期进行随访与评估,督促患者完成康复计划,同时阶段性评估与结局评价按期进行。

1.3 观察指标

①观察两组康复后6MWT,时间选择患者餐后2h进行,地点选择在病区走廊(两边有扶手),测量一段30m的距离并两端线条标注,让患者尽可能快地行走6min,对康复前、康复1、3、6个月的步行距离进行统计比较,步行距离越长表明心脏越能耐受步行的负荷,心功能越好。

②观察两组康复前、康复6个月的心功能情况,采用心脏多普勒检测患者左心室射血分数(LVEF)、左心房内径(LAD)、左心室舒张末期内径(LVEDD)、左心室收缩末期内径(LVESD)变化。

③比较两组再住院率、康复风险分级。

④比较两组康复前、康复1、3、6个月自我效能,采用自我效能感量表(CSES)进行评估,量表包括10个条目,分值范围0~4分,总分40分,得分与自我效能感呈正比。

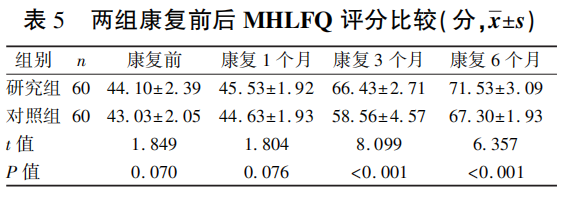

⑤比较两组康复前、康复1、3、6个月生活质量,采用明尼苏达生命质量量表(MLHFQ)进行评估,量表包括疾病症状、体力限制、家庭关系及心理情绪4个维度,共计21个条目,总分为84分,评分与生命质量呈正比。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件整理、分析数据。计量资料以x-±s表示,采用t检验;计数资料以百分比表示,采用χ2检验;等级资料采用秩和检验。检验水准α=0.05。

二、结果

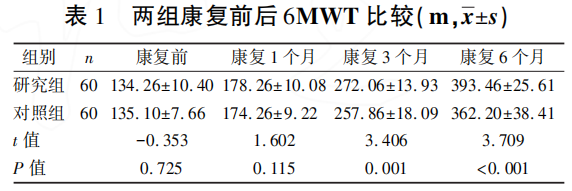

2.1 两组康复前后6MWT比较见表1

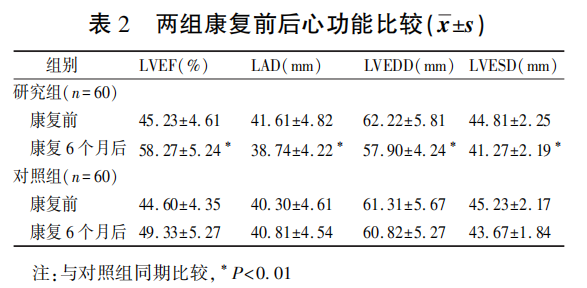

2.2 两组康复前后心功能比较见表2

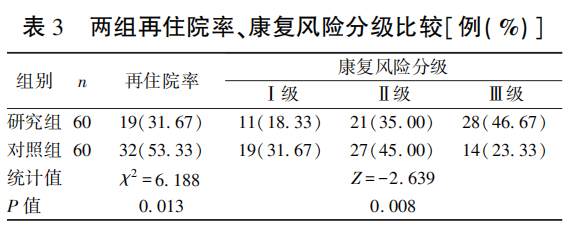

2.3 两组再住院率、康复风险分级比较见表3

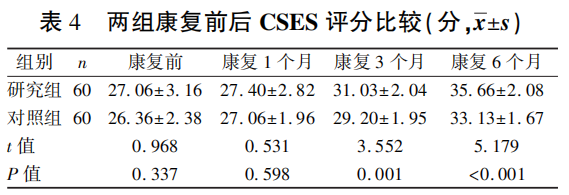

2.4 两组康复前后CSES评分比较见表4

2.5 两组康复前后MHLFQ评分比较见表5

三、讨论

CHF是心肌梗死后或心肌病等造成血流动力学负荷增加,从而心肌受损使心排功能降低,导致的慢性心脏疾病,临床表现常以呼吸困难、活动后乏力及水钠潴留为症候群。急性期治疗以强心、利尿、扩血管等改善血流动力学,进入慢性期以长期神经内分泌抑制剂治疗及康复心肌为主。围绕控制患者病情进展是失代偿性心力衰竭的风险评估与控制,在风险控制的二级预防措施中的重点为心脏康复。有研究表明,心脏运动康复可以有效改善CHF患者的临床症状,降低病死率。在CHF的心脏康复过程中的风险不仅影响CHF康复结局,还是导致CHF病情恶化的危险因素。因此,在心脏康复全过程中动态进行康复风险评估与分级,才能确保患者的心脏康复效果与安全,调动患者认知与自我效能感,进一步提高生命质量有着重要的临床意义。

有研究表明,心脏康复的核心内容是以运动为主要康复训练内容,可增强运动耐受力,提高心肺功能。同时,运动也能增加CHF患者的心肌耗氧量,减少冠状动脉灌注量,诱发心律失常、心搏骤停、心肌梗死等。因此,保持心脏康复全程中动态康复风险评估与监测,才能保证患者的安全与康复结局。对心脏康复患者进行分期,完成五史评估、6MWT等,6MWT是一种评估慢性心肺疾病耐受力及心肺功能状态的运动试验,常用于评价患者对治疗干预措施的疗效,是评估手段与指标之一。对不同分期的患者制订对应的运动康复方案,方案中明确Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期患者的运动康复风险评估的方法与要求,康复全程护士、康复师、医生进行分工监测与动态评估。对康复中的风险采取目标评估、过程评估与结局评价相结合,确保患者在认知、依从性提高的基础上选择运动方式,运动量、强度要与患者的病情匹配,使患者的心率、血压、血氧饱和度稳定在安全范围内。需要注意的是患者在康复过程中识别风险等级,方可达到心脏康复效果与安全,确保患者的康复顺利进行与有效结局。本研究结果显示,康复3、6个月,研究组6MWT长于对照组(P<0.01);康复6个月后,研究组LVEF、LAD、LVEDD、LVESD优于对照组(P<0.01)。

心脏康复风险评估分成3个等级,每个风险等级匹配对应的运动方式、运动量、运动时间及运动强度,确保改善患者心功能的同时,避免心血管事件的发生。在康复中识别康复风险等级执行康复计划,达到安全康复的重要环节。Ⅰ级风险:以床上被动运动为主,在护理人员帮助下进行肢体的屈曲、伸展等训练,并适当以按摩刺激血液循环与回流。Ⅱ级风险:以床上与室内活动相结合,逐步过渡到可以酌情提物负重训练。Ⅲ级风险:增加负荷的训练为主,运动量、强度和方式可以结合患者的兴趣与爱好,以四肢自由活动、健步走、八段锦、太极拳等,可适当辅以拉伸与台阶活动。本研究结果显示,研究组再住院率低于对照组(P<0.05),康复风险分级优于对照组(P<0.01)。

CHF患者因心肌供血不足导致心肌收缩力降低,出现心脏低排,最终使心脏负荷过重导致心力衰竭。常为冠状动脉粥样硬化心肌病、糖尿病、高血压等慢性疾病所诱发,表现症状为活动后憋闷、呼吸困难、乏力,呈现反复发作或恶化,对患者日常生活的自理能力造成严重的影响。因此,CHF患者心脏康复不仅将运动康复作为核心内容,将日常活动与自理能力训练也需纳入训练,在符合心脏康复的规律与特点,也可以调动、增强患者的自我效能感,改善康复状态,帮助患者提高CHF疾病认知和患者对心脏康复的信心,重要的是加强自我控制和日常自理能力的训练,提高生活质量。本研究结果显示,康复3、6个月,研究组CSES、MHLFQ评分高于对照组(P<0.01)。

综上所述,对CHF患者采用以风险评估为基础的心脏康复模式,有利于提高心脏对运动耐力,改善心功能,降低患者再住院率及康复风险,激发患者的自我效能感,提高其生活质量。

参考文献(略)

本文作者:王荣杰,王立春,王晓翠,王冬丽

作者单位:江苏泰州市人民医院

来源: 齐鲁护理杂志2022年2月第28卷第3期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。