运动试验后心率恢复(heart rate recovery ,HRR)是反映心脏迷走神经活性的指标,心率恢复异常主要是由于心脏交感神经与迷走神经失衡所致。目前的多数研究认为运动后心率恢复是心血管疾病发生和死亡的独立预测因素。有研究表明心力衰竭(简称“心衰”)及冠心病患者心率恢复显著降低。既往的研究多是单独分析运动心率变化,而结合观察运动心功能变化的研究很少。动态无创心排血量(cardiac output,CO)可连续实时监测运动血流动力学,是近年来应用于临床的新技术,该技术是通过胸部生物电阻抗技术来测量心脏射血时的胸阻抗变化计算出每搏输出量(stroke volume, SV)、CO等一系列血流动力学参数,可连续实时监测运动中血流动力学变化趋势,以评估心功能和血流循环状态。心衰早期患者症状不明显但多伴有血流动力异常,常规心电学及超声心动图可能不能早期发现异常。因此,本研究通过同步进行动态无创连续CO监测和运动平板试验,对比分析运动CO异常和心率恢复的情况并探讨其临床价值,现报道如下。

一、资料与方法

1.1 临床资料

选择2019年8月1日—2021年9月9日因活动后心悸、胸闷等不适状况在安徽医科大学附属阜阳医院就诊的门诊及住院患者,同步行次级量运动负荷试验和运动心排血检查,根据纳排标准纳入患者74例。其中伴有高血脂22例、合并糖尿病12例、合并高血压16例、有冠心病史5例。

纳入标准:(1)有胸部不适症状疑诊或确诊冠心病;(2)同步行运动负荷试验及运动心排检查;(3)通过门诊及住院病历可以获得患者完整的资料。

排除标准:(1)房扑、房颤;(2)心室显性预激;(3)起搏器植入患者;(4)完全性左束支阻滞或者任何心室内传导差异,QRS时间超过120ms;(5)正在使用β受体阻滞剂的患者;(6)运动CO测量数据干扰的患者;(7)运动CO偏高的患者。本研究经我院伦理委员会批准,研究对象均签订知情同意书。

1.2 研究方法

所有患者均进行同步次极量运动负荷试验和运动心排检测。试验前准备:(1)充分了解受检者病史,排除禁忌证。(2)向患者讲述检查方法和过程,争取患者的配合。(3)准备抢救药物及心肺复苏设备,除颤仪开机检测备用,吸氧装置,静脉穿刺和输液用品,急救药物包括硝酸甘油、硝苯地平、肾上腺素、异丙肾上腺素、呼吸兴奋剂、利多卡因、阿托品、地塞米松、多巴胺等。

1.2.1 运动平板负荷心电图试验

受试者检查前2h禁烟、禁酒、禁饮咖啡,采用运动平板测试系统,按照Bruce修改方案进行次级量运动负荷试验,运动量每级递增,每级运动3min,停止运动后继续观察6min,记录运动峰值的心率、运动后3min的心率及运动心率恢复时间。

运动平板试验终止的指征:(1)达到目标心率;(2)运动负荷进行性增加而心率反而减慢或血压反而下降者(收缩压下降超过10mmHg,1mmHg=0.133kPa);(3)出现严重的心律失常,如室性心动过速或进行性房室传导阻滞;(4)出现眩晕视力模糊、面色苍白或发绀者;(5)出现典型的心绞痛或心电图出现缺血型ST段下移≥0.2mV;(6)出现心肌梗死心电图改变;(7)心脏变时性功能不全;(8)运动中心电图采集干扰,图形不能辨认或者无法测出血压。

试验阳性的标准:(1)运动时表现为典型的心绞痛;(2)运动时ST段出现下斜型或水平型下移≥0.1mV,持续时间≥2min,运动前原有ST段压低者,应在原有压低的基础上再压低≥0.1mV,持续时间≥2min;(3)ST段上斜型压低≥0.2mV,同时avR导联ST段抬高0.1mV以上;(4)出现高耸的T波伴对应导联T波倒置。

记录患者的性别、年龄、BMI,连续监测和记录运动前后血压、初始心率、峰值心率、运动心率峰值时间(从运动开始至心率达到峰值时的运动时间)、运动平板结果、运动后1、2、3min的心率恢复(HRR1、HRR2、HRR3)、心率恢复平稳时间(运动试验结束后心率恢复至平稳的时间)等。

1.2.2运动心功能测定方法与运动平板负荷心电图试验同步进行

应用运动无创心排监测实时、连续检测静息及运动中血流阻抗图变化、每搏输出量(stroke volume, SV)、CO、左心做功指数(left ventricular work index,LCWI)、外周血管阻力

(systemic vascular resistance ,SVR)、心指数(cardiac index,CI)以及射血分数(ejecction fraction,EF)等多项动态血流动力学参数,用以评估心泵血功能。

1.3 分组方法

根据运动心排监测的结果,将患者分为2组,运动CO异常组(简称“异常组”)和运动CO正常组(简称“正常组”),进行运动平板详细资料和运动心排各项指标组间的对比分析。

分组标准:根据心排的血流动力学性能图(以CO为纵坐标值,心率为横坐标值,连续追踪作图,每点位置取决该点心率和CO),大部分患者的CO较为固定,并随运动增加心率增快CO增高,因此在血流动力学性能图中点较为集中,如个别患者点集过于分散,则考虑数据采集时干扰较大并予以剔除。当运动中所有点的70%及以上的点集中于上限与下限之间认为运动CO正常(图1);当点集的40%及以上分布于下限之下认为运动CO减低(图2);当运动中所有的点40%及以上集中于上限以上认为CO偏高给予排除。

CO在正常范围内为正常组:39例,男性21例、女性18例。所有受试者中有9例因体力不支、头晕或是ST段出现明显缺血下移等一些提前终止的指征而未达到目标心率,提前终止运动试验,其中心排量异常组4例,心排量正常组5例,余65例达到目标心率终止运动。

1.4 统计学方法

使用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析。计量资料以x-±s表示,组间比较采用成组t检验;计数资料以例(%)表示,比较采用χ2检验或Fisher精确检验;等级资料比较采用Mann-Whitney U检验。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 一般资料比较

正常与异常组年龄、性别、BMI、运动试验结果、血压等基本资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。心排异常组中伴有血脂异常、糖尿病及高血压的人数多于心排正常组,但2组之间差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

2.2 运动心排相关指标比较

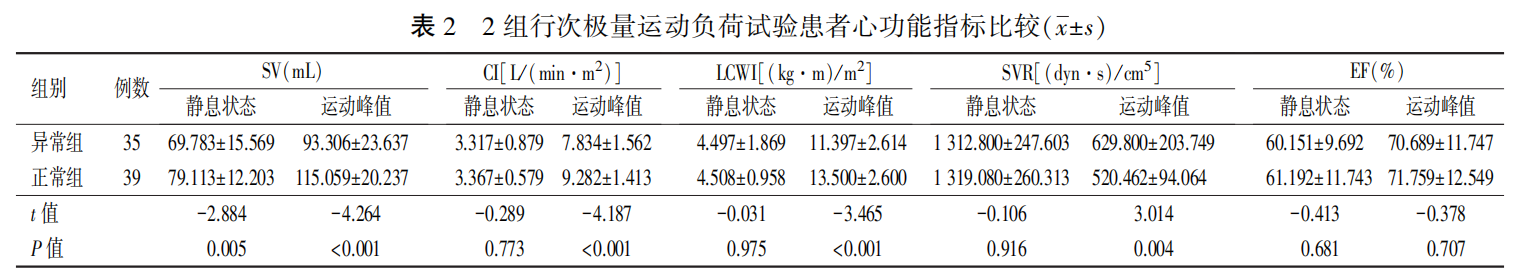

正常与异常组静息状态下EF、CI、LCWI、SVR等差异均无统计学意义(均P>0.05);而运动中各参数的峰值变化有所不同:其中心排异常组的峰值CI、LCWI低于正常组,SVR则高于正常组(均P<0.05)。无论静息还是运动峰值时SV差异有统计学意义,异常组低于正常组;而2组运动峰值时的EF差异无统计学意义,见表2。

2.3 运动后心率恢复的比较

异常组和正常组之间静息初始心率、HRR1及HRR2差异有统计学意义(均P<0.05),运动心率到达峰值时间、心率恢复平稳时间、峰值心率以及运动后HRR3差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

三、讨论

无创运动心排监测是通过胸部生物电阻抗技术来测量心脏射血时的胸阻抗变化,计算出SV、CO等一系列血流动力学参数,能够连续不间断、无创性、动态采集患者运动时的CO数值。运动CO是评价心脏功能的重要指标,能准确反映心血管疾病的严重程度,CO等血流动力学数据的准确测量,对患者的有效治疗以及暂未表现出临床症状的疾病趋向预测有着十分重要的意义。CO可以评价心衰的严重程度,并且提示心脏的储备功能。检测CO可以了解患者的心功能情况和心脏储备功能。目前,热稀释法仍然为CO测量的“金标准”,但由于其操作复杂、有创测量等因素,一般常应用于手术及重症检测中。微创、无创、动态测量作为近年来的研究方向,得到了极大的关注。PANDHITABAW等研究发现阻抗法测出的CO与热稀释法测量的结果高度一致,并且阻抗法更加方便、无创。CORRIERIN等研究表明运动中CO比静息CO评价患者的心功能更为准确。本研究表明在异常组患者中,静息SV减低,在运动中表现更加明显;运动时的CI、LCWI与CO均低于正常患者组,SVR降低的幅度也较小,而这些指标在静息状态时差异无统计学意义。这与一些相关研究结果相似,同时说明运动时的心排相关血流动力学指标有可能为心衰早期评估、诊断、监测与预后提供有力帮助。

一直以来,在临床上以及影像学(心脏彩超)等检查中射血分数(EF值)均为判断心脏射血功能、诊断心功能不全及评价预后和诊疗效果的重要指标。但是,本研究发现:无论静息还是运动状态,射血分数均在正常范围,组间比较差异无统计学意义。由此可以推测:心功能受损而处于代偿阶段的早期或隐匿性心功能不全患者,EF正常,静息心功能指标也正常,而运动心排指数可以早期反映心功能受损情况。

运动后心率恢复反映运动后自主神经对心率的调节,是评价心脏自主神经功能的重要指标。常用来预测心血管疾病的预后及心脏病全因死亡率的危险因素,是临床应用较为广泛的评价心血管疾病的指标。在正常生理状态下,心率受窦房结控制,而窦房结又受迷走神经和交感神经的双重影响。心脏交感神经兴奋时,神经末梢释放的去甲肾上腺素与心肌细胞膜上的肾上腺素能受体相结合,使心率加快、心肌收缩力增强。迷走神经末梢释放的乙酰胆碱则与M胆碱能受体结合,能够降低心率。运动结束以后,心率恢复的早期,迷走神经激活使心率快速恢复,此后迷走神经与交感神经协同使心率恢复至运动前的水平。PEARSONMJ等研究发现,心衰患者常伴有自主神经系统的调节异常,可表现为交感神经活性增强、迷走神经反应减低和压力感受器的减弱。HRR1异常提示迷走神经活性降低,HRR2反映了副交感神经激活和交感神经消退减慢。有研究发现,心功能参数与运动后HRR值有相关性。因此本研究推测运动时CO异常的患者可能存在以HRR减低为表现的自主神经功能调节的异常。在运动中,CO较低的患者其本身的血流动力学改变也会影响运动后的心率恢复。患者在运动中SVR较高,CO较低,左心房血容量增高引起左心房左心室压力的增高,左心房压力增高,使位于心房壁的压力感受器发出冲动传入延髓,影响交感神经和迷走神经兴奋性的平衡,从而导致心率恢复的改变。有研究显示,运动结束后的HRR与运动时的峰值耗氧量呈正比能够较好地反映患者的有氧运动能力。RODRIGUEZ-FERNÁNDEZA等研究发现HRR还与运动能力包括运动耐力和冲刺能力以及间歇耐力有关。本研究表明运动时异常组的患者对比正常组,心率恢复在1、2min时出现显著降低。结合异常组在运动中的血流动力学参数变化包括CI、LCWI较低及运动峰值时SVR较大,因此推测异常组患者可能有氧运动能力较弱。

静息心率(resting heart rate RHR)加快是高血压、冠心病、心脏瓣膜病患者发生心衰的危险因素。有研究表明静息心率升高增加了新发心衰的风险,并且静息状态下心率与心衰患者的严重程度呈正比。叶丽丽等研究表明随着RHR的升高,患者的心功能会逐渐减弱。本研究表明异常组静息心率明显高于正常组(P<0.05)。分析原因考虑异常组在静息状态已经有隐匿性CO减少,机体脏器供血不足,从而出现代偿性心动过速来满足机体的供血,维持静息状态的血流动力学的正常;另外,心功能减退的患者交感神经系统和肾上腺素醛固酮系统反应增强,体内儿茶酚胺类物质迅速升高,因此心率加快;反过来思考,心率的加快缩短了舒张期,减少心脏的射血时间,增加心肌做功量,从而加重心肌缺血缺氧,心肌缺血可进一步引起收缩和舒张功能障碍,并导致心脏功能储备异常,长期以来可致冠状动脉的内皮受损,促进形成冠状动脉内斑块,进一步使心肌缺血和缺氧加重。总的来说静息心率加快增加心血管事件发生的概率,原因可能与交感神经过度激活及心脏功能损伤有关。本研究也证明在运动时此类患者的心功能减退进一步加重,出现多项指标的异常。

综上所述,运动后心率恢复和静息心率与患者的心脏功能密切相关。静息心率高和运动后心率恢复不良均可提示心脏功能受损或不良。早期心功能损害的患者射血分数可能维持正常,因此,射血分数正常不能排除心功能的异常,也说明射血分数异常应该是心功能失代偿的指标。同步连续监测运动心功能变化和心电图改变是检测早期心功能损害的有效技术,其无创、方便,利于临床推广使用。无创运动CO检测联合运动平板试验对于心功能异常、心衰的早期前瞻性预测有重要的意义。但是,本研究因样本量较小也存在一定的局限性,今后需要增大样本量,并对心排量较低的患者进行随访,观察相关指标对患者预后的影响。

参考文献(略)

作者:迟晶晶[1]韩卫星[1]李洁华[2]李龙龙[3]]王敬[1]张鑫[1]

作者单位:安徽医科大学附属阜阳医院心电诊断科[1]安徽医科大学第一附属医院老年心内科[2]安徽医科大学附属阜阳医院心胸外科[3]

文章来源:中华全科医学2022年7月第20卷第7期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。