20世纪中叶,关于高水平运动员心肺耐力的研究曾作为运动科学领域的主要核心研究课题,而截至目前心肺功能训练手段仍作为提高有氧运动能力的中心内容。已知心肺耐力主要受肺的通气换气功能、血液及循环系统对氧气运输的能力和外周组织对氧气摄取利用能力等相关因素的影响。最大摄氧量作为评估心肺耐力的“金标准”,根据其概念的逻辑关系,除心肺功能外,外周组织(肌肉)对氧气的利用能力应作为心肺耐力水平的关键和决定因素。心肺功能水平是人体运动过程中氧气供应的重要保证因素,但或并不能作为氧气利用的“关键因素”。相关学者认为,“心肺功能是决定心肺耐力(最大摄氧量)的中心机制”等相关概念(氧债、无氧阈等)或正在途径错误的认知轨道。

基于“波尔效应”理论,其描述了在运动过程中随运动强度增加导致的血液CO2分压升高或血液pH值下降等生理反应,诱导动脉血中血红蛋白与氧气的低亲和力,进而提高外周肌肉组织的氧利用效率满足运动过程中肌肉对氧的需求。

人体在运动过程中的血液CO2分压水平可直接影响肌肉组织的摄氧效率,但值得注意的是,血液中CO2分压水平与心肺耐力并未呈现线形关联,适度血液CO2分压的升高可诱导氧解离曲线左移提高肌肉中氧气利用效率,但血液中过高的CO2分压会引发中重度的高碳酸血症,其不仅不会提高肌肉摄氧效率且可导致一系列不良的生理反应。目前,已有相关部分研究已经证实,通过定期或非定期的CO2耐受训练可提高人体运动过程中的CO2耐受水平,从而达到优化运动表现及心肺耐力的效果。此外,相关学者的研究不仅局限于潜水运动员,通过对普通人群、滑雪运动员及游泳运动员进行CO2耐受训练均改善了人体的CO2耐受水平,从而优化运动表现。可见,运动过程中人体对于CO2水平的耐受能力则显得尤为重要。鉴于目前该领域的研究尚显匮乏,此文首次提出“CO2耐受力”并以此为研究基础。根据以往研究证实,在递增负荷运动过程中,无氧阈出现后随着CO2和氢离子增多,对呼吸的刺激加强,高碳酸血症及过度通气的联合效应导致通气及氧利用效率逐级下降。因而,此次研究选取无氧阈前(有氧代谢过程)的经典CO2评估指标(CO2呼出量峰值、呼气末CO2分压峰值、动脉血CO2分压分压峰值)作为人体CO2耐受力的评估标准,以此试图探究运动过程中人体对CO2耐受能力是否对心肺耐力造成直接/间接的生理影响。

一、对象和方法

1.1 设计关联分析

采用Rstudio创建相关矩阵,构建多元线性回归模型(递进法)进一步探究CO2耐受力对心肺耐力的解释程度,通过对解释模型进行验证评价来实现完整的关联分析流程以获得客观的关联分析结果。

1.2 时间及地点

试验于2020年3月至2022年8月在国家体育总局体育科学研究所心肺运动实验室完成。

1.3 对象

在北京5所高校共筛选100名健康在校大学生,接受并完成整套试验流程的受试者视为有效数据。

纳入标准:①受试者身体健康,无运动禁忌证;②无专业体育运动训练经历;③年龄18-25岁;④通过体育活动准备问卷问卷筛查;⑤理解试验目的,自愿配合试验全过程并签署知情同意书。

排除标准:①家族直系亲属存在由心源性或非心源性诱发的猝死患者;②每周运动时间不足60min;③6个月内存在下肢关节疼痛或受伤史(骨折、肌肉或软组织损伤等);④因受伤者个人原因无法按试验要求顺利完成试验流程。

最终共有92人接受并顺利完成试验流程(8人因个人情况未完成试验流程视为无效数据),男53名、女39名,年龄(21.9±1.8)岁,身高(169.7±8.74)cm,体质量(64.15±13.12)kg,体质量指数(22.12±3.31)kg/m2。正式试验前,受试者了解完整的试验流程及目的并签署知情同意书,测试前确保所有受试者身体健康状况良好,并接受运动风险及体育活动准备问卷联合筛查。该试验经国家体育总局体育科学研究所伦理委员会批准(批准号:20220804)。

1.4 试验器材

无线遥测运动心肺测试仪一台;通气呼吸面罩3个;立式功率自行车1台;3M防水胶带1包。

1.5 方法

心肺运动试验方案:所有受试者到达试验地点后,对受试者人口学特征基线数据进行采集后按要求在平板床仰卧休息20min后接受正式试验。试验环境保持安静,室温保持恒定(22-26℃)避免温度的变化对测试产生不良影响。首先,受试者在测试人员的帮助及指导下佩戴无线遥测运动心肺测试仪后在立式功率自行车上进行正式的心肺运动试验。

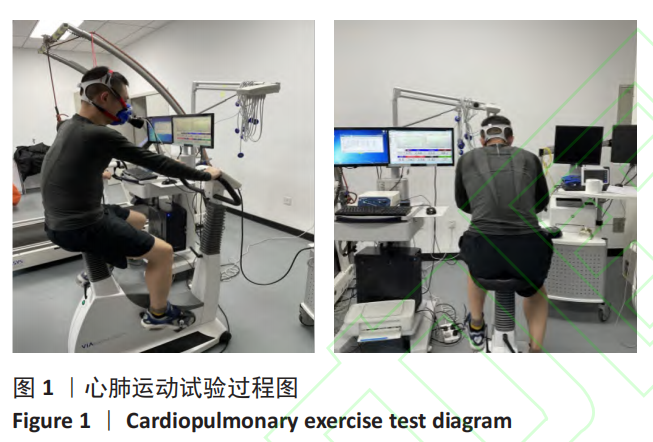

根据以往研究团队的经验判断,将心肺运动试验流程设定为以下阶段:①安静阶段:5min静息坐位;②运动阶段:起始负荷男女均为40W保持2min,后按不同性别进行线性负荷递增(男生20W/min、女生15W/min);③恢复阶段:保持20W/min继续蹬车5min。整个试验过程中受试者均要保持60-70r的蹬车转速,测试人员需全程进行提醒,视受试者生理表现在运动力竭时刻测试人员给予口头鼓励。试验过程图见图1。

测试终止标准为(满足以下任意一条即视为测试终止):

①运动过程中达到个人最大心率上限(最大心率=220-年龄);②运动过程中摄氧量随运动强度的增加不再上升且出现平台;③运动过程中出现呼吸急促、心绞痛或受试者口头要求停止等不良体征。

测试结束后立即对数据进行第一次逻辑筛查,将无线遥测运动心肺测试仪测定的无氧阈作为分界线,筛选最大摄氧量绝对值和相对值,无氧阈前CO2呼出量峰值(60s平均值)、呼气末CO2分压峰值(60s平均值)、动脉血CO2分压分压峰值(60s平均值),所有指标的第2次筛查均通过3名专业试验人员进行复核。

主要观察指标①最大摄氧量绝对值和相对值;②无氧阈前CO2呼出量峰值;③无氧阈前呼气末CO2分压峰值;④动脉血CO2分压分压峰值。

1.7 统计学分析

所有统计分析均使用Rstudio4.2.0进行。连续性数据通过-x-±s表示,相关性分析通过对不同类型数据进行筛查并选择Pearson或Spearman进行分析,相关矩阵通过R构建进行可视化。将上述相关性矩阵中各独立相关因素进行筛选导入Rstudio,构建多元线性逐步回归模型,通过额外选取10名受试者进行模型仿真检验。文章的统计方法已经国家体育总局体育科学研究所医学统计学专家审核。

二、结果

2.1 参与者数量分析

共计招募100名受试者,男56名、女44名,其中8名因个人情况未按时参加运动测试故视为无效数据;最终纳入有效数据92名,其中男53名、女39名。

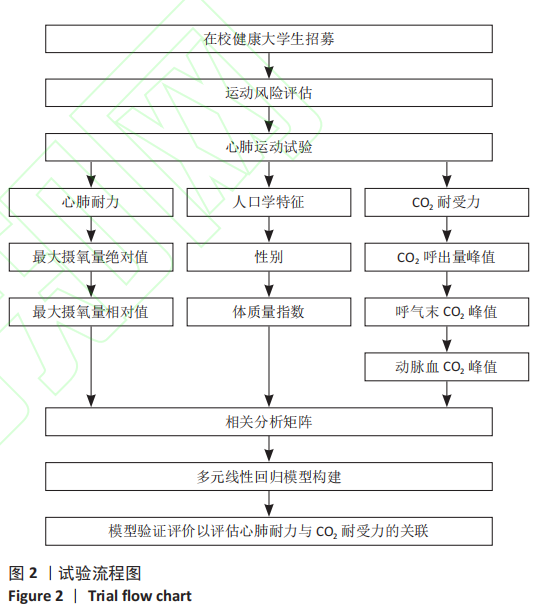

2.2 试验流程图

见图2。

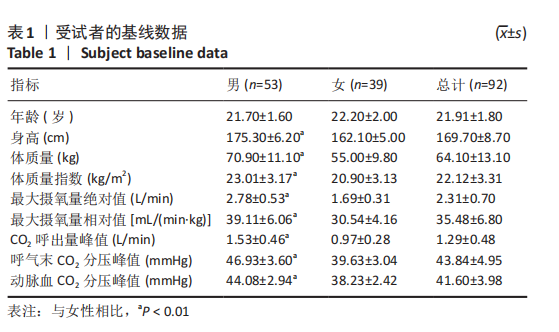

2.3 受试者人口学特征

完成整个试验流程的受试者数据视为有效数据,其中男53名、女39名。由表1可知,不同性别受试者身高、体质量、体质量指数、最大摄氧量绝对值和相对值、CO2呼出量峰值、呼气末CO2分压峰值、动脉血CO2分压峰值等指标相比差异均有显著性意义(P<0.01)。

2.4 最大摄氧量与CO2耐受力的相关性分析

由图3相关矩阵可知,人体CO2耐受力指标与最大摄氧量相对值和绝对值存在显著正相关(P<0.01),与身高、体质量和体质量指数存在显著正相关(P<0.01),与年龄未见显著相关性(p>0.05)。

2.5 最大摄氧量与CO2耐受力的线性回归模型构建

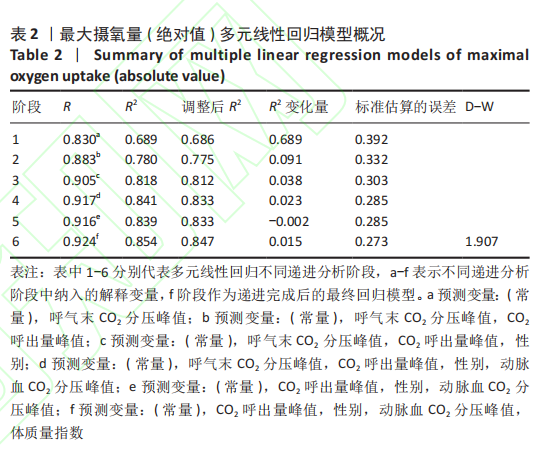

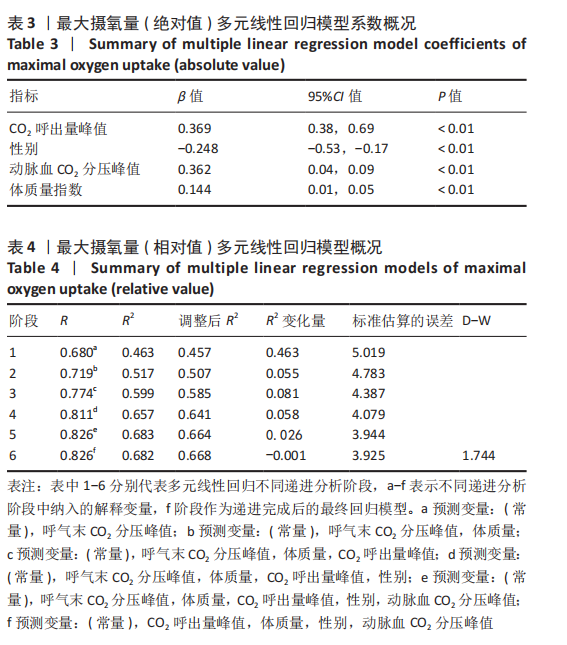

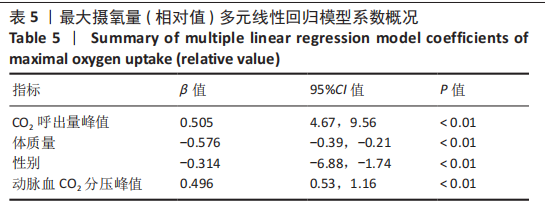

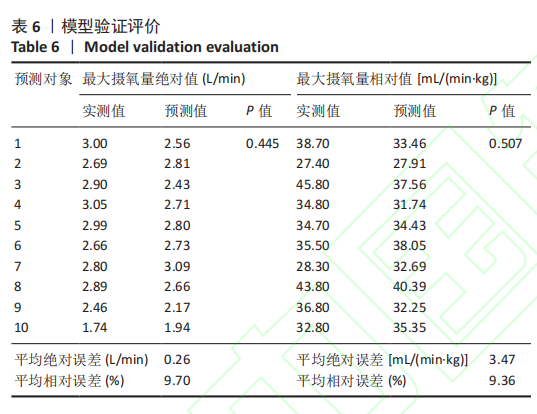

为进一步探究人体CO2耐受力指标与心肺耐力的关联,构建多元线性回归模型,以心肺耐力评价金标准“最大摄氧量(绝对值/相对值)”作为模型因变量,对相关性矩阵中存在统计学意义的指标进行筛选,将性别、体质量指数或身高体质量(身高、体质量与体质量指数存在较高的共线性因此被排除,但最大摄氧量相对值未发现与体质量指数存在显著相关,所以最大摄氧量相对值回归模型选取体质量与身高作为解释变量)、CO2呼出量峰值、呼气末CO2分压峰值、动脉血CO2分压峰值等5个指标作为模型自变量。采用逐步回归法构建最大摄氧量多元线性回归模型,得到最具代表性和拟合优度最佳的回归方程:

(1)Ŷ最大摄氧量绝对值=-1.542+0.535×CO2呼出量峰值-0.35×性别+0.064×动脉血CO2分压峰值+0.03×体质量指数(校正R2=0.847,标准估算误差=0.273,D-W=1.907,P<0.01)。

(2)Ŷ最大摄氧量相对值=11.938-0.299×体质量+7.113×CO2 呼出量峰值-4.307×性别+0.849×动脉血CO2分压峰值(校正R2=0.668,标准估算误差=3.93,D-W=1.744,P<0.01)。提示多元线性回归模型构建良好,不存在多重共线及过度拟合等问题。最大摄氧量(绝对值)模型校对R2=0.847,见表2,3,从逐步回归过程中可以看出呼气末CO2分压峰值、性别、动脉血CO2分压峰值,体质量指数可以解释受试者最大摄氧量(绝对值)84.7%的变化。最大摄氧量(相对值)模型校对R2=0.668,见表4,5,从逐步回归过程中可以看出体质量、CO2呼出量峰值、性别、动脉血CO2分压峰值可以解释受试者最大摄氧量(绝对值)66.8%的变化。

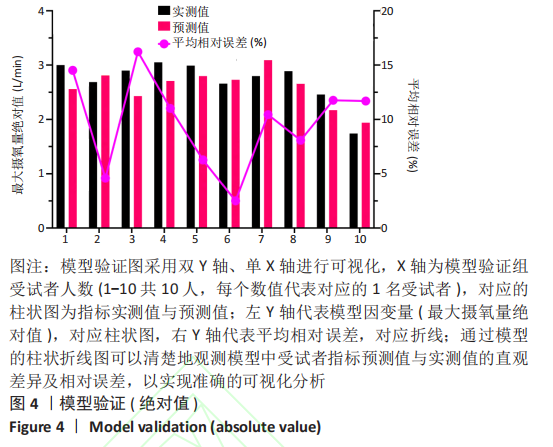

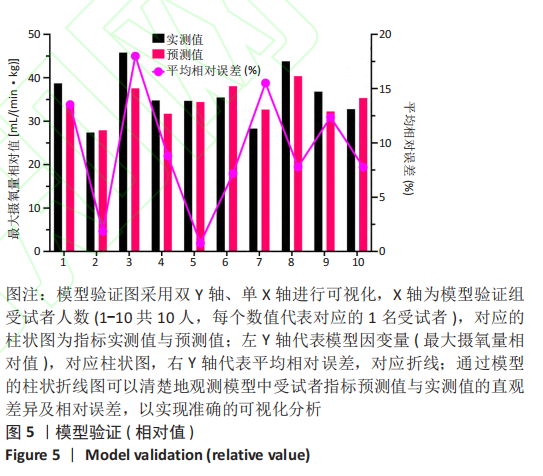

2.6 CO2耐受力的线性回归模型验证评价

为进一步验证根据CO2耐受力构建的线性回归对最大摄氧量的解释效能,组外额外筛选10名大学生受试者(7男3女)作为模型验证组,年龄(20.34±1.97)岁,以模型实测值与预测值的平均相对误差、平均绝对误差为主要评价标准,进行模型评价。最大摄氧量相对值及绝对值平均相对误差均未超过10%,见表6,且预测值与实测值相比差异均无显著性意义(P>0.05),提示基于CO2耐受力构建的回归模型可有效解释及预测最大摄氧量。模型可视化见图4,5。

三、讨论

此次研究证明在有氧代谢过程中人体CO2耐受指标与最大摄氧量之间存在高度相关,且通过数理模型发现有氧代谢过程中CO2耐受指标可在较大程度对最大摄氧量的变化提供解释与预测(校正R2分别为0.847,0.668)。以往对于人体CO2耐受的相关研究较为匮乏,此文的研究动力来源于目前运动生理学所存在的争议点——外周组织(肌肉)对氧气的利用能力作为心肺耐力水平的关键和决定因素的优先级。

尽管以往没有较为相关的研究对此次研究结果提供进一步的支持,但基于“潜水反射”机制的潜水运动员CO2训练为此次研究提供了有价值的借鉴思路。以往研究证实,潜水运动员在水下运动过程中核心运动能力要素“屏气时间”主要受CO2耐受程度所决定的。“CO2耐受力”这一特有名词的选择是基于潜水运动员经典训练法“CO2耐受训练”所提出的。已知潜水运动员通常采用重复屏气训练(又称CO2耐受训练,反复进行屏气,逐次减少次间屏气的间歇时间)以提高潜水运动过程中对CO2的耐受水平,从而获得水下屏气时间的延长及运动表现的优化,以求在水中达到更高的生理优势。此外,相关研究领域已经提出,人体在潜水过程中呼吸冲动并不是由于缺氧所直接导致的(该现象也得到作者所在研究团队的证实,团队在一次模拟试验中发现,正常人在屏气开始至屏气结束时血氧饱和度并未出现较大的下降,在屏气结束的瞬时血氧饱和度仍能保持在93%-95%以上),而呼吸冲动或更多的受人体CO2的耐受程度的影响,当人体对内环境CO2耐受力越高的时候,潜水过程中呼吸冲动出现的越晚,进而延长水中屏气时间。而对于运动表现而言,相关学者认为潜水运动员在水中拥有更强的运动表现是由于通过重复的CO2耐受训练所导致的,当人体能够承受较高的CO2分压水平时,将为运动过程中外周组织氧的摄取提供良好的生化环境,进而优化外周肌肉组织氧的利用。研究表明,在非潜水运动员进行屏气训练后,较高的CO2耐受水平(动脉血CO2分压)呈现出更高的运动表现。玻尔效应可对以上生理现象进行部分解释,其描述了红细胞适应生化环境变化的能力,最大限度地提高了肺部血红蛋白与氧气结合能力,同时在高CO2(pH)的刺激下优化了运动过程中对外周组织的氧气输送,从而达到外周组织对氧气的有效摄取与利用。

此次研究中通过观察受试者心肺运动试验过程中九宫图的变化,发现动脉血CO2分压的峰值往往出现在无氧阈值附近。相关心肺运动领域专家曾提出,考虑无氧代谢过程中产生的过度通气、高碳酸血症及人体在血液缓冲能力呈现的个体差异等多种影响因素,评估通气有效性应选取无氧阈前有氧代谢阶段的相关指标或更为客观准确。已知CO2参与碳酸氢盐缓冲系统,在过量的CO2刺激下,将结合水分一同转化为碳酸,最终导致氢离子和碳酸氢盐离子的产生。随着氢离子产生的增加,身体的pH值开始逐渐下降,导致高碳酸血症。外周和中枢化学感受器对高碳酸血症作出反应,并通过度通气排除多余的氢离子。SPERLICH等和BOURDAS等的研究为此文的指标选取提供了支持,研究认为定期与非定期进行CO2耐受训练可导致人体对CO2耐受的变化(其CO2核心解释指标为:CO2呼出量、呼气末CO2分压和动脉血CO2分压),从而直接影响运动表现。结合上文,此次研究对于指标的选取进行了进一步的优化(选取CO2呼出量峰值、呼吸末CO2分压峰值和动脉血CO2分压峰值),区别于以往研究并未截取完整运动测试过程中的峰值指标进行分析,最终选取无氧阈(有氧代谢过程)中的相关峰值指标。因而,此次研究中对完整的心肺运动过程进行每60s的时间切片(避免出现瞬时离散指标的影响),在当前条件下选择有氧代谢过程中相关的CO2耐受峰值指标来评价人体CO2的耐受程度是较为合理且客观的。

此外,已知动脉血CO2分压以往通过有创采血进行检测,无法完整地记录运动过程中的指标变化,此次研究中使用CortexMetaMax3B中新型动脉血CO2分压实施无创检测模块可实现对整个运动过程中动脉血CO分压的实时记录检测。此次研究结果与预期假设较为一致,研究认为人体在有氧代谢过程中具备较高的CO2耐受力将预示着更强的心肺耐力表现。其涉及的生理机制主要通过波尔效应进行解释,血液中适度增加的CO2可诱导外周组织对氧气的更高效利用。

尽管此次研究的结果可对心肺耐力的训练应用及相关生理机制提供数据参考,但外周组织对氧气的摄取与利用不仅受人体的CO2耐受的影响,且从骨骼肌线粒体对氧气的结合能力等微观生理角度来看,其涉及的生理机制是较为复杂的。此外,虽然此次研究旨在探究人体CO2耐受对心肺耐力的影响,但不可忽视的是运动中心血管功能的变化对其的影响。因此,在未来的研究中应尝试采纳心肺功能数据与CO2耐受联合对心肺耐力提出进一步解释。

结论:有氧代谢过程中人体CO2耐受指标与最大摄氧量之间存在高度相关,有氧代谢过程中高CO2耐受力预示着更强的心肺耐力水平,且通过数理模型发现有氧代谢过程中CO2耐受指标可在较大程度上对最大摄氧量的变化提供解释与预测。

参考文献:略

作者:吴东哲[1]高晓嶙[1]时永进[2]李闯涛[1]王昊[1]王文迪[1]

作者单位:国家体育总局体育科学研究所[1]中国农业大学体育与艺术部[2]

来源:中国组织工程研究

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。