慢性心力衰竭(chronic hear tfailure,CHF)是指持续存在的可以稳定、恶化、失代偿的心力衰竭状态,通常是由于血流动力学负荷过重、心肌病、炎症以及心肌梗死等原因造成的心肌结构和功能损害导致心室射血或充盈能力低下的临床综合征,是多器质性心脏病的末期表现。慢性稳定性心力衰竭发病率、致残及致死率均较高,主要表现为运动耐量下降、体液潴留、呼吸困难、心律失常等临床症状,严重降低了病人的生活质量。针对慢性心力衰竭临床治疗已由改善短期血流动力学如利尿、强心、扩血管等方式转变为修复性长期治疗如内分泌神经抑制。慢性心力衰竭作为一种慢性疾病,长期的临床药物治疗会带来一定的副作用,容易引起病人治疗反感,降低治疗顺应性。近年来,循证医学发现慢性心力衰竭的康复运动能够安全有效地提高病人的运动耐量,改善生活质量,降低病人的病死率,减少住院次数,同时合理降低医疗成本。康复性训练在慢性心力衰竭治疗过程中发挥着不可替代的作用。然而目前我国很多医院不重视康复训练的效果,甚至不知道如何进行规范有效的康复训练,导致病人因未能够进行科学规范的运动康复训练而出现严重不良事件,反复发病住院治疗,不但浪费了医疗成本,还会造成运动猝死等恶性事件的发生。代谢当量是以安静坐位消耗的能量为基础计算各种活动相对能量代谢水平,表示维持静息代谢所需的耗氧量,是用来评估心肺功能的常用指标。研究发现,基于代谢当量概念行康复训练可提高慢性心力衰竭病人的生活质量和心功能水平。本研究旨在探究基于代谢当量的康复训练对慢性稳定性心力衰竭病人心肺功能的影响,为临床慢性心力衰竭的康复训练提供科学合理的指导依据。

1、资料与方法

1.1 临床资料

选择2018年9月—2019年9月我院心内科收治的140例慢性稳定性心力衰竭病人作为研究对象,采用随机数字表法将病人分为观察组与对照组,每组70例。观察组,男38例,女32例;年龄44~74(55.2±3.4)岁;病程2~10(5.3±0.5)年;体质指数(BMI)23~29(26.2±0.8)kg/m2;心率95~155(122.6±10.6)次/min。对照组,男39例,女31例;年龄43~73(54.8±3.5)岁;病程1~9(5.2±0.6)年;BMI22~28(26.1±0.6)kg/m2;心率90~158(123.2±12.1)次/min。两组年龄、病程、BMI、心率等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①具有运动耐量下降、体液潴留、呼吸困难、心律失常等临床症状,符合《慢性心力衰竭诊断治疗指南》的诊断标准,同时被诊断为慢性稳定性心力衰竭;②心脏超声提示心脏扩大、左室射血分数<45%;③美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅱ级或Ⅲ级;④对本研究知情同意,配合研究所有训练检查,并签署知情同意书。

排除标准:①血流动力学不稳定的急性心力衰竭、致命性心律失常、急性心肌梗死、不稳定性心绞痛以及其他严重心脏瓣膜疾病;②伴有严重性高血压[>180/110mmHg(1mmHg=0.133kPa)];③伴有严重急性全身性疾病,包括恶性肿瘤等;④存在精神病(史)、具有认知功能障碍或语言表达障碍。

1.2 方法

两组病人入院后均接受常规治疗,给予抗心力衰竭常规药物[利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制药(ARNI)、地高辛等],嘱病人保持充足的睡眠,避免劳累过度,并对病人进行慢性心力衰竭相关知识健康教育。

1.2.1 观察组

采用基于代谢当量的康复训练法,首先选用Bruce分级递增平板运动试验(改良版)测量病人最大安全活动量,根据代谢当量值选择《体力活动能量消耗编码表》中适宜的运动方式。运动开始前先进行10min的热身运动,充分地拉伸肌肉,避免运动损伤,运动时间为30min,运动结束后进行10min放松运动进行运动收尾,运动过程中应结合Borg疲劳度标准进行评分,使评分在12~14分,总运动时间控制在1h/d,每周5d,每2周使用Bruce分级递增平板运动试验(改良版)再次测量病人代谢当量值,调整运动强度的同时给予个体化运动指导,运动周期为3个月。训练过程中如病人发生不适,应当立即停止训练。出院后3个月、6个月、12个月定期进行随访。

1.2.2 对照组

进行常规康复运动,由医护人员监督进行。①第1周:进行平地步行训练,每天早晚各行走1次,150m;配合医疗体操包括肩颈四肢绕环运动(每组3min,2组/次);有氧运动以有氧训练仪为主,配合下肢骑行运动。②第2周:根据病人的身体状况在第1周的运动基础上适量添加平地步行距离(100~500m)、医疗体操(2~3组)、有氧运动(5~10min),运动周期3个月。训练过程中如病人发生不适,应当立即停止训练。出院后3个月、6个月、12个月定期进行随访。

1.3 观察指标

1.3.1 心率、BMI

采用听诊器测量病人的心率。BMI

1.3.2 生活质量

采用明尼苏达心力衰竭生活质量量表对出院前后以及随访时病人的生活质量进行评定,该量表共21个项目,包括社会限制、症状、情绪、体力限制等,每个项目0~5分,总分0~105分,生活质量与分数成反比。

1.3.3 6min步行试验

距离(6MWT)6MWT主要用于评估心肺疾病中、重度病人的心功能状况,是病人生存率和临床试验的观测指标之一,评价治疗效果。评估标准如下:步行距离>450m为4级,步行距离375~450m为3级,步行距离300~<375m为2级,步行距离<300m为1级,心功能与级别数成正比,其中3级以上病人心功能接近正常。

1.3.4 心功能分级

采用超声心动图结合心功能分级评估病人心功能。NYHA心功能分级按照心力衰竭症状将心功能受损状况分为4级,1级表示一般体力活动不受限,不引起劳累心悸;2级表示休息无症状,但一般体力活动轻度受限;3级表示休息无症状但小体力活动即受限;4级表示休息时有不适症状,活动时不适增加。

1.3.5 心肺功能指标

使用心肺功能测试仪测量和计算病人峰值心率、峰值耗氧量(VO2peak)、二氧化碳通气当量斜率(VE/VCO2slope)、代谢当量(%)。

1.4 统计学处理

采用SPSS21.0统计学软件进行数据分析。定性资料以百分数(%)表示,采用χ2检验;定量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用独立样本t检验;非正态分布数据采用Mann-WhitneyU检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2、结果

2.1 两组心率、BMI比较

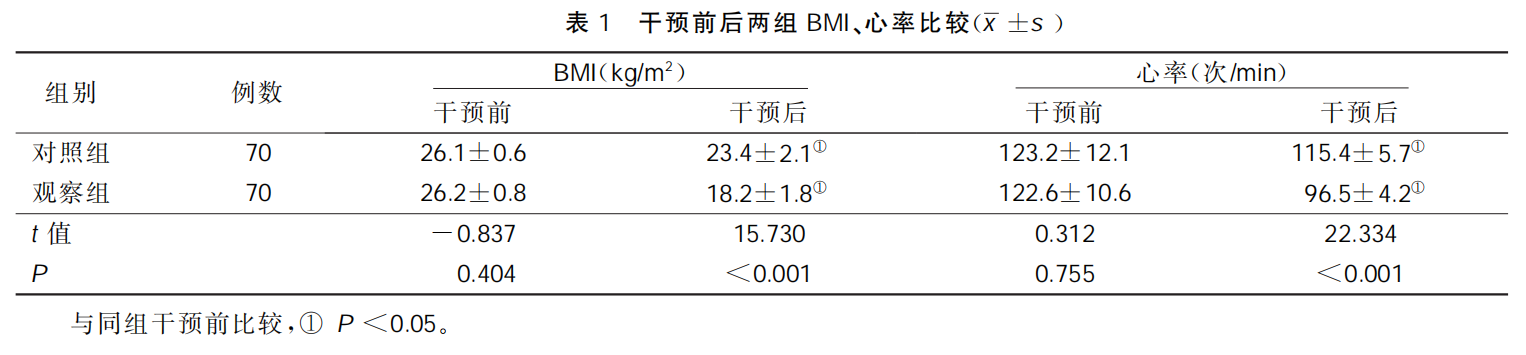

干预前,两组心率、BMI比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组心率、BMI均下降(P<0.05),且观察组降低程度较对照组明显(P<0.05)。详见表1。

2.2 两组生活质量比较

干预前,两组明尼苏达心力衰竭生活质量量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后3个月、6个月、12个月,两组明尼苏达心力衰竭生活质量量表评分均降低(P<0.05),且观察组评分均低于对照组(P<0.05)。详见表2。

2.3 两组6MWT比较

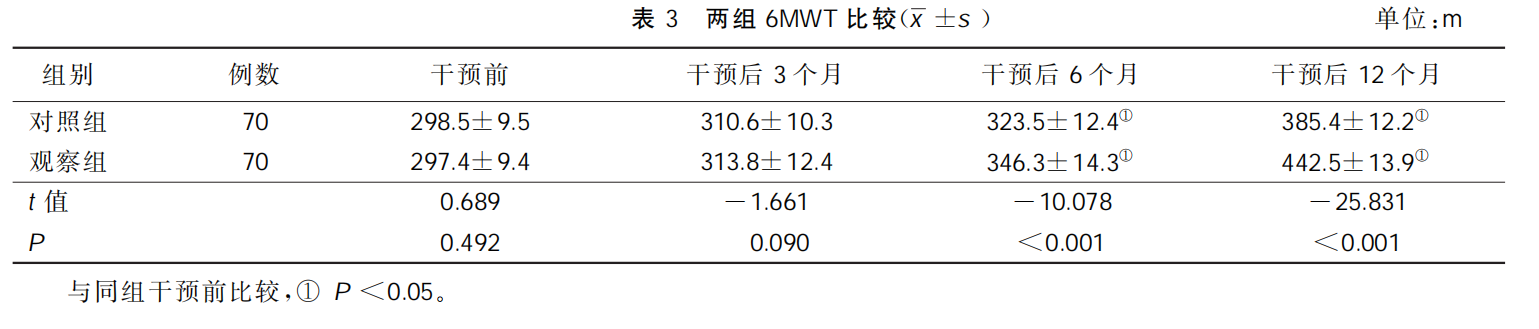

干预前、干预后3个月,两组6MWT比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后6个月、12个月两组6MWT均较干预前增加,且观察组增加程度较对照组明显(P<0.05)。详见表3。

2.4 两组心功能分级比较

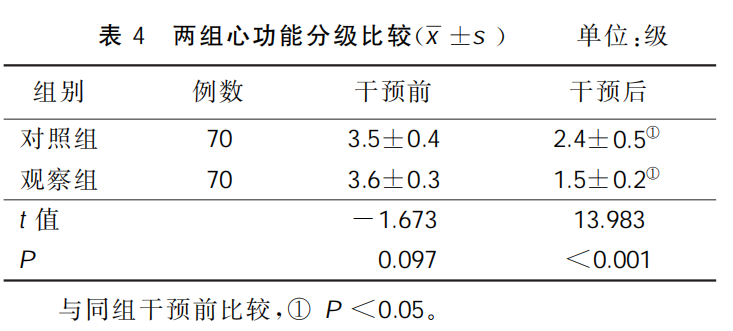

干预前,两组NYHA心功组心功能分级均较干预前改善,且观察组明显优于对能分级比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后两照组(P<0.05)。详见表4。

2.5 两组心肺功能指标比较

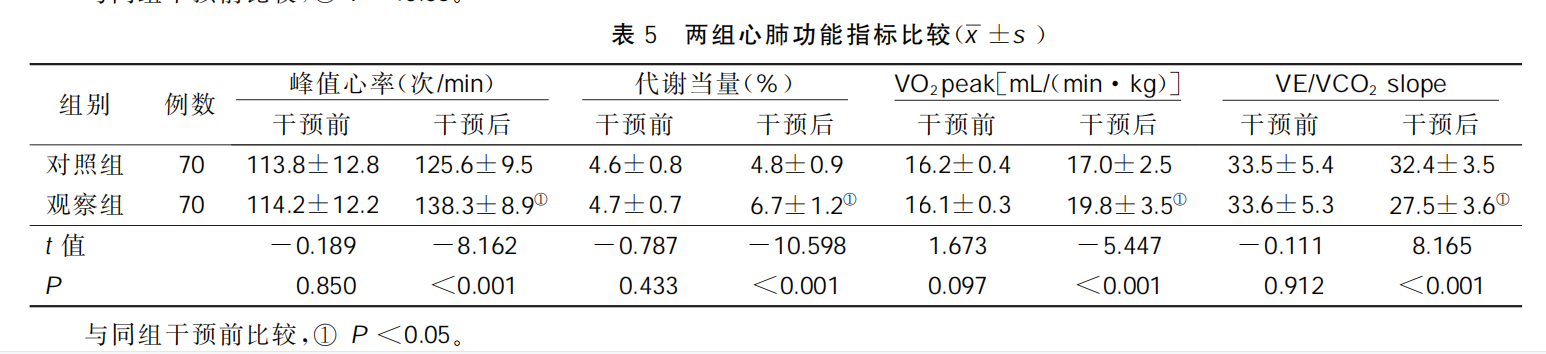

干预前,两组心肺功能各指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组峰值心率、代谢当量、VO2peak均较干预前提高,VE/VCO2slope较干预前下降,且观察组峰值心率、代谢当量、VO2peak、VE/VCO2slope均明显优于对照组(P<0.05)。详见表5。

3、讨论

心力衰竭是心脏因各种原因导致泵血功能受损,排血量降低,无法满足机体代谢需要的一种综合征。病人主要表现为液体潴留、活动受限、呼吸困难及组织循环器官淤血。2003年流行病学的调查结果显示,我国成人心力衰竭患病率为0.9%,而2019年我国心力衰竭蓝皮书显示我国心力衰竭病人高达875万例,心力衰竭患病率具有年龄相关性,超过70岁的病人心力衰竭发病率高达10%以上,此外,心力衰竭病人5年内病死率达50%,重度心力衰竭病人1年内死亡率达50%。根据心力衰竭发病情况分为慢性心力衰竭和急性心力衰竭,慢性心力衰竭发病缓慢,常伴有心脏肥厚、扩大。慢性心力衰竭以左心衰竭常见,但常引起继发右心衰竭,继而引发全心衰竭。慢性左心衰竭常发生呼吸困难、咳嗽、咯血、咳痰、运动量减低、心慌、头晕、乏力、少尿以及肾损害;慢性右心衰竭常见胸腹水,双足、双腿甚至全身水肿,呼吸困难,消化道症状以及颈部静脉充血怒张;慢性全心衰竭主要表现为少尿、头晕、四肢发冷。临床上慢性心力衰竭以提高生活质量、缓解症状、降低致死率和住院率、延缓病情进展为治疗目标,尽管对于重症病人以静息修养为推荐生活方式,但病情稳定期适当的康复运动有助于病情好转。适当运动能够促进骨骼肌血管收缩能力、促进局部代谢、提高运动耐量和生活质量。目前我国慢性心力衰竭病人运动康复发展缓慢,众多医院不能够正确指导病人进行合理的运动,造成病人病情反复甚至猝死等恶性事件,不但加重了医疗负担,也使得医患关系更加紧张。安全性成为限制康复运动的主要原因。

基于代谢当量的康复训练客观、定量地规定各种活动强度和活动量,能够避免运动量过大造成的不良事件的发生,同时克服运动不足,能够一定程度上解决安全性问题,促进慢性心力衰竭病人病情好转。

本研究结果显示,干预前,两组心率、BMI比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组心率、BMI均下降(P<0.05),且观察组降低程度较对照组明显(P<0.05)。提示基于代谢当量的康复训练有助于病人减少体脂,心率恢复正常,可能是因为基于代谢当量的康复训练能够最大限度地选择运动量,可在锻炼时强化心肌、燃烧脂肪,使病人身体状况趋于健康。

峰值心率指病人最大运动量时的心肺通气量,能够作为最大工作运动量测定的参考依据。代谢当量表示相对能量的代谢水平,代谢当量值升高表明病人可接受的运动强度提高。VO2peak是与心功能循环状态密切相关、评估心力衰竭病人预后的重要指标;VE/VCO2slope能够有效预测心力衰竭病人不良事件的发生,反映通气效率,预测慢性心力衰竭的预后,正常值为20~30,当>34时能够作为心力衰竭的高危因子。干预前,两组心肺功能各指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组峰值心率、代谢当量、VO2peak、VE/VCO2slope均明显优于对照组(P<0.05)。提示基于代谢当量的康复训练能够提高病人的心肺功能。基于代谢当量的康复训练将运动量化,让病人根据代谢当量值在《体力活动能量消耗编码表》中安全范围内选择喜爱的体力活动,提高病人锻炼的能动性,使病人主动完成锻炼计划,提高运动强度的耐受程度,改善病人的心肺功能。有研究表明,心脏康复运动能够明显改善病人峰值心率、VO2peak、运动负荷。

干预前、干预后3个月,两组6MWT比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后6个月、12个月两组6MWT较干预前增加,且观察组增加程度较对照组明显(P<0.05)。干预前,两组NYHA心功能分级比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后两组心功能分级均较干预前改善,且观察组明显优于对照组(P<0.05)。提示基于代谢当量的康复训练能够改善病人心肺功能和心力衰竭症状。干预前,两组明尼苏达心力衰竭生活质量量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后3个月、6个月、12个月,两组明尼苏达心力衰竭生活质量量表评分均降低(P<0.05),且观察组评分均低于对照组(P<0.05)。提示基于代谢当量的康复训练有助于提高病人的生活质量。此外,基于代谢当量的康复锻炼有助于病人主动参加社会体育活动,参与社会生活,发挥主观能动性,改善生活质量。

综上所述,基于代谢当量的康复训练能使病人主动完成最大限度的锻炼计划,有助于提高病人的心肺功能和生活质量。但本研究样本量较少且样本来源具有一定的区域性,因此,可能会对研究结果产生一定的影响,后续研究应当扩大样本量进行深入研究。

参考文献:略

作者:陈敏,杨锋,马娟,卢竞前,潘娅萍,张洲

作者单位:昆明市第一人民医院

来源:中西医结合心脑血管病杂志2021年3月第19卷第6期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。