心力衰竭是由于各种原因导致心肌结构和/或功能改变,最终导致心脏收缩和/或舒张功能障碍,不能满足人体需求,从而引起的一组复杂临床综合征。流行病学调查结果显示,我国≥35岁居民中,心力衰竭患病率高达1.3%,即大约890万人患有心力衰竭,心力衰竭已经成为我国严重的公共卫生问题,给社会和家庭带来沉重的经济负担。尽管近20年来,心力衰竭的药物治疗进展迅速,但多数心力衰竭病人仍受到呼吸困难、运动耐量下降等症状的困扰。《2020ESC运动心脏病学和心血管疾病病人的体育锻炼指南》指出,慢性稳定期心力衰竭病人进行规范化心脏康复,有助于改善病人心肺耐力,提高生活质量,降低心力衰竭相关的死亡率和再住院率。《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》将运动康复作为慢性心力衰竭病人的ⅠA类推荐。本研究探讨呼吸训练联合抗阻训练在慢性心力衰竭病人康复中的临床效果,为慢性心力衰竭病人提供有效可行的心脏康复方案。

1、资料与方法

1.1 一般资料

一般资料选取2020年6—2020年12月于同济大学附属东方医院就诊的慢性心力衰竭病人60例为研究对象,所有病人均符合心力衰竭诊断,纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅱ级或Ⅲ级,左室射血分数(LVEF)<40%,且临床症状稳定,支架植入术后1个月均为稳定期。按随机数字表法将60例慢性心力衰竭病人分为对照组和康复组,每组30例,其中,对照组男18例,女12例;年龄45~75(64.23±8.71)岁;病程1~9(4.73±2.18)年;合并基础疾病,高血压10例,糖尿病6例,冠心病9例,瓣膜病5例,心肌病8例。康复组,男19例,女11例;年龄44~75(62.60±8.32)岁;病程1~8(4.33±2.12)年;合并基础疾病,高血压11例,糖尿病7例,冠心病7例,瓣膜病4例,心肌病10例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究通过医院伦理委员会审核批准,所有病人均签署知情同意书。

1.2 排除标准

NYHA分级Ⅳ级;急性失代偿性心力衰竭、急性心肌炎;近期或目前患有脑卒中、肺栓塞等其他系统严重疾病;骨折或关节不稳定;明显肝、肾功能不全;合并可能影响心脏康复训练的精神类疾病者。

1.3 治疗方法

所有病人均接受心力衰竭规范化药物治疗。对照组进行一般日常活动,接受健康科普宣教。康复组在对照组基础上,给予呼吸训练结合弹力带抗阻训练。呼吸训练:经鼻快速深吸气至不能再吸,吸气时季肋区向左右两侧扩张,然后放松缓慢呼气,避免屏气、耸肩。8~15次呼吸为1组,每日15~20组,分3次进行。弹力带抗阻训练:使用弹力带训练背阔肌、胸大肌、三角肌、斜方肌、肱二头肌、肱三头肌、前臂肌群、腹直肌、臀中肌、股四头肌、腓肠肌、比目鱼肌等,每次训练8~10组肌群,每组肌群训练8~12次,每周2~3次,2次训练间隔48h以上。运动中叮嘱病人避免Valsalva动作,控制博格(Borg)评分为11~13分。抗阻训练前进行5~10min热身,训练结束后进行5~10min拉伸放松。连续干预12周。

1.4 观察指标

1.4.1 心功能

于干预前后采用IE33型心脏超声测量两组病人LVEF、左室舒张末期容积(LVEDV),并评估病人6min步行距离(6MWD)。

1.4.2 生活质量

于干预前后采用明尼苏达心力衰竭生活质量问卷(MLHFQ)评估病人生活质量,该量表包括体力限制、心理情绪、疾病状况和社会关系4个维度,共21个条目,每个条目0~5分,总分0~105分,得分越低提示生活质量越好。

1.4.3 心理评估

于干预前后采用广泛性焦虑量表(GAD-7)进行焦虑评估,抑郁自评量表(PHQ-9)进行抑郁评估。评分越高提示焦虑和抑郁状态越明显。1.4.4不良事件记录病人干预期间恶性心律失常、心源性休克、心源性死亡和全因死亡等发生情况。

1.5 统计学处理

采用SPSS21.0软件进行数据分析。符合正态分布的定量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验。定性资料以例数或百分比(%)表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2、结果

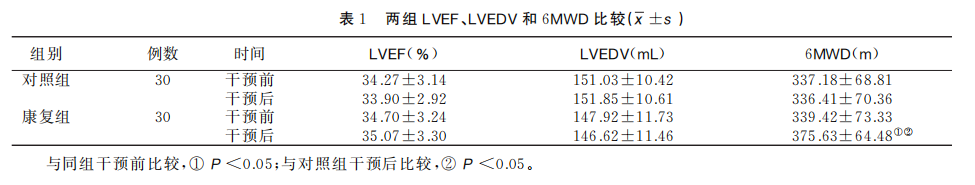

2.1 两组LVEF、LVEDV和6MWD比较

干预前,两组LVEF、LVEDV和6MWD对比,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,康复组6MWD较干预前提高,且康复组6MWD改善明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

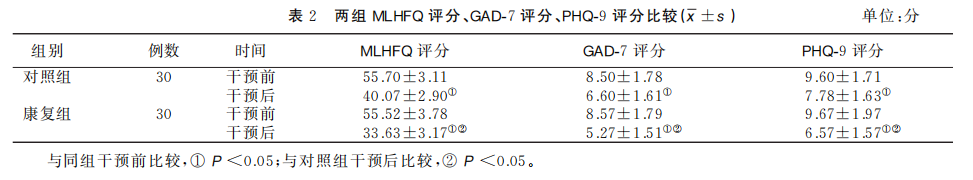

2.2 两组MLHFQ评分、GAD-7评分、PHQ-9评分比较

干预后,两组MLHFQ评分、GAD-7评分和PHQ-9评分均较干预前下降,差异均有统计学意义(P<0.05);且康复组MLHFQ评分、GAD-7评分和PHQ-9评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

2.3 两组不良事件发生情况比较

干预期间,康复组2例病人出现胸闷,对照组3例病人出现胸闷。两组均无恶性心律失常、心源性休克及猝死发生,两组不良事件发生情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3、讨论

心力衰竭是各种心脏病发展到终末期的临床综合症状,几乎所有的心血管疾病最终均导致心力衰竭。慢性心力衰竭的传统治疗认为病人应该静养,以减少心脏做功,改善胸闷、气促等症状。大量临床研究表明,以运动为核心的心脏康复可以减轻心力衰竭病人的临床症状,降低死亡率。但既往运动康复的内容多集中在有氧运动,对于抗阻运动和呼吸训练关注较少。本研究探讨了抗阻运动联合呼吸训练对心力衰竭病人提升心肺耐力的有效性,且结果显示,抗阻运动联合呼吸训练能改善病人的心理和社会功能,提高生活质量。

心力衰竭病人常出现易疲劳、呼吸困难、运动耐力下降,日常生活活动能力评分较健康人群减低30%,这些症状并非完全由心脏泵血功能下降引起。骨骼肌容积和肌耐力是心力衰竭病人峰值摄氧量的独立预测因子,与心力衰竭再住院率、致死率密切相关。肌肉萎缩、肌肉代谢和收缩功能减低是慢性心力衰竭病人出现运动耐量下降的重要原因之一。因此,提高骨骼肌力量和耐力是心力衰竭病人全程管理、提高生活质量的重要环节之一。运动训练可增加肌肉毛细血管数量,增强骨骼肌氧化酶活性,进而提高肌肉对氧的利用率和代谢功能,有助于提高机体运动耐力。研究表明,慢性心力衰竭病人进行缓慢控制的抗阻训练,可以有效提升骨骼肌力量和峰值摄氧量,改善运动耐力和生活质量。相对于有氧运动,抗阻训练能明显提高局部组织代谢能力,增加骨骼肌质量。弹力带抗阻训练所需空间小,便携性好,适于多种环境下进行训练,满足躯体大部分部位肌群的训练。

呼吸肌是一组特殊的骨骼肌,包括膈肌、肋间肌、腹直肌、腹横肌及其他辅助肌肉,其中膈肌是最重要的吸气肌,在静息和活动时承担超过60%的潮气量支持功能。因此,膈肌的萎缩和功能下降常引起吸气肌无力和通气功能障碍。多项研究证实,心力衰竭病人出现吸气肌无力较下肢无力更为常见。此外,还因存在不同程度的肺水肿、肺淤血、肺毛细血管通透性增加,影响肺泡的通气和换气功能,病人往往过度启用辅助呼吸肌,形成低效呼吸模式,如耸肩呼吸,加重吸气肌疲劳,进而加重心脏负荷。因此,慢性心力衰竭病人进行呼吸训练,特别是吸气肌锻炼,有助于增加摄氧量,改善心肺耐力。

6MWD是评估运动耐力的常用指标,可客观反映病人日常活动能力,与心肺运动试验结果中VO2max具有良好的相关性,方法简单,易于操作,安全性较好,适用于中重度心力衰竭病人。多项研究表明,6MWD是心血管病病人全因死亡率的独立预测因子,对评估心血管病病人的预后有一定的指导意义。

本研究结果表明,干预12周后,康复组6MWD明显高于对照组,提示弹力带抗阻训练联合以膈肌训练为主的呼吸训练可以有效提高心力衰竭病人心肺耐力,对心功能的恢复有积极意义。心肺耐力是评价人体生命状态的“第5大”生命体征,心肺耐力的提升是心力衰竭病人回顾社会回顾家庭,提高生活质量的重要保障。本研究中,两组LVEF和LVEDV比较,差异无统计学意义(P>0.05),这可能与研究观察时间较短有关,需要更长时间的研究数据以及更多的样本量支持。在生活质量评分和心理量表的评估中发现,康复组MLHFQ评分、GAD-7评分和PHQ-9均评分低于对照组(P<0.05),提示合理进行运动呼吸锻炼配合健康教育,对心力衰竭病人常见的焦虑、抑郁等负面情绪的调节有积极改善作用,有利于平复心情,缓解心理压力,可以更好地促进心力衰竭病人双心健康,提高生活质量,且不增加心血管不良事件的发生。

综上所述,抗阻训练联合呼吸训练可以有效改善心力衰竭病人心肺耐力和心理状态,提高其生活质量,

安全性较好。

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。