随着社会经济的发展,国民生活方式的改变,尤其是人口老龄化以及城镇化进程的加速,心血管疾病患者日益增长。调查显示:目前,中国心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位,农村为46.74%,城市为44.26%,心血管疾病给患者和社会带来的经济负担日益加重,已成为重大的公共卫生问题。据推算我国心脏病人数突破3.3亿,其中冠心病1139万人,且每年以20%的速度增长。而美国,2014年AHA发布数据显示,过去十年间,其冠心病发病率日趋下降,得益于心脏康复的开展。研究显示,心脏康复能显著降低心血管疾病,尤其是冠心病的发病率和病死率,参与心脏康复的时间越长,患者获益越大。已经被美国心脏病学会基金会/美国心脏协会作为Ⅰ类推荐,纳入冠心病二级预防的临床实践指南。

我国心脏康复仍处于初级阶段,对安全问题慎之又慎。本文探讨增强型体外反搏联合中强度间歇训练对冠心病患者心肺功能及运动耐力的影响,便于提供安全、有效的治疗方案。

1、资料与方法

1.1 一般资料

选取2021年6月—2022年6月在河北医科大学第一医院心血管内科和康复科住院或者门诊冠心病患者60例为研究对象。纳入标准:①符合《稳定型CHD诊断与治疗指南》中CHD诊断标准者;②冠脉CTA或者冠脉造影显示冠脉狭窄≥50%;③稳定的纽约心脏协会功能Ⅰ级或Ⅱ级冠心病,有心绞痛或心肌梗死,没有心力衰竭;④年龄40岁—80岁者;⑤包括发生心脏事件,选择性经皮冠状动脉介入治疗或者冠状动脉搭桥术后的6至12周内;⑥知情同意并且签署知情同意书者。

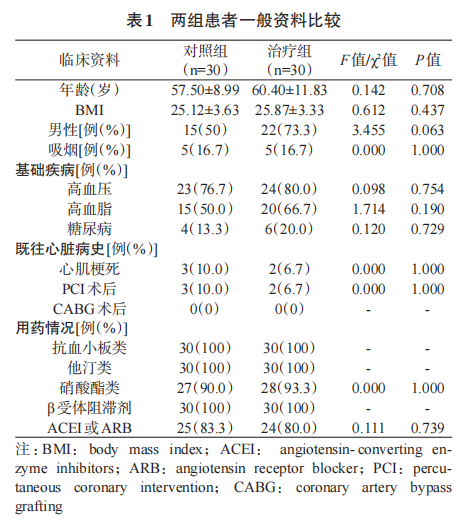

排除标准:①未控制高血压患者,静息状态下收缩压>170mmHg和(或)舒张压>110mmHg;②未控制的糖尿病患者;③存在神经系统、肌肉、骨关节等疾病,无法配合康复运动训练及心肺运动试验者;④伴有活动性静脉炎、静脉血栓者,有出血性疾病或出血倾向;⑤存在严重的心律失常或者高度房室传导阻滞者;⑥急性冠脉综合征;存在肥厚型梗阻型心肌病、重度主动脉瓣狭窄及主动脉瓣关闭不全、植入起搏器或心脏除颤器的患者。按照随机数字表法分为对照组30例、治疗组30例。两组在年龄、性别、BMI值、CHD危险因素、服药情况以及既往心脏病史等方面,均无显著性差异(r>0.05),见表1。

1.2 治疗方案

基础治疗:所有患者均给予冠心病常规药物治疗,包括阿司匹林或氯吡格雷抗血小板聚集、他汀类降脂固斑、β受体阻滞剂控制心室率、硝酸酯类扩冠等。对合并高血压、糖尿病或高血脂等基础疾病的患者根据其具体情况给予对症治疗。

对照组:给予中强度间歇训练(moderate-inten-sity interval training,MIIT),根据心肺运动试验检测得到靶心率[最大心率(最大心率=220-年龄)的60%],结合患者自身病情、运动疲劳度等情况,制定安全有效的个体化运动处方。运动时需监测患者血压、心率、血氧饱和度。MIIT采用功率自行车训练,每次训练包括热身训练、有氧训练、放松训练,热身训练5min,有氧训练3min,放松训练1min,重复训练10次为一组,共45min,5次/周,持续4周。

治疗组:在对照组的基础上加用增强型体外反搏(enhanced external counter pulsation,EECP)治疗,治疗前提醒患者不要大量饮水,先排尿,尽量穿棉质紧身衣裤;先测量患者血压、心率,确保在安全范围内。患者平躺于增强型体外反搏床上,先用酒精擦拭贴电极片的局部皮肤,再贴电极片(LA贴于左锁骨下;LL贴在V2—V6任何位置,以心电图R波峰高且T波不太高位置为佳;RA贴于右侧锁骨下)。电极片贴好后,若心电图无异常佩戴血氧探头,监测血氧变化情况。包扎充气囊套,包扎时应以放入一指为宜,充气囊套需平整。根据心电图调节充气、放气时间,于T波顶点后充气,P波顶点前放气。根据患者具体情况调节EECP治疗压力,一般设置在0.025—0.030MPa。治疗过程中治疗师需观察患者心电图、血氧变化情况以及患者有无不适。若患者有心慌、憋喘等不适,立即停止EECP治疗。治疗后,让患者休息2min再下床,高血压患者结束后测血压。每次30min,每天1次,每周5次,共4周。

心肺运动试验:选择踏车试验,递增式负荷模式,每分钟递增功率为[峰值VO2(L/min)-无负荷VO2(L/min)]/100获得,其中峰值VO2(L/min)=[身高(cm)-年龄(y)]×20(锻炼较少的男性)或×14(锻炼较少的女性),无负荷VO2(L/min)=150+[6×体重(kg)]。每位患者试验前后进行心肺运动试验均选择同一功率增长方案。热身运动设定为3min。试验中保持转速为60r/min。

心肺运动试验过程:①仪器设定。②向患者讲解试验过程注意事项,尽量减少应激反应。③根据患者情况设定运动方案。④给患者佩戴口鼻面罩、心电图电极导联、血压测定袖带。⑤行静息卧位心电图、测定静态肺功能。⑥让患者上踏车仪,调整座位高度至脚踏处于最低点时患者能腿部接近完全伸直。⑦检查各项指标是否正常运行。⑧开始运动试验,观察在负荷递增运动中患者各项指标的变化及患者反应。⑨达到目标值或者出现需要终止实验的异常情况时终止负荷运动,改为无负荷踏车,并减低踏车转速。⑩终止运动并观察恢复期各项指标变化情况,恢复6min。⑪结束实验,取下口鼻面罩、心电图电极导联、血压测定袖带。询问患者是否有不适症状。⑫打印试验结果填写试验报告。

心肺运动试验终止标准:①患者出现胸闷、心悸、呼吸困难、心绞痛等不适症状。②患者感到疲劳,鼓励后仍不能继续运动。③达到目标心率。④运动中血压下降或者血压极度升高至220/110mmHg。⑤运动中出现恶性心律失常。⑥运动中出现可判断为心肌损伤表现的心电图动态变化。

1.3 观察指标

试验期间,观察两组受试者治疗前后心脏储备指标、肺脏储备指标、运动耐量指标及6min步行试验的变化情况,同时观察两组治疗前后血常规、尿常规、12导联心电图、血生化及生命体征等安全性指标。心脏储备指标:超声心动图检查左室射血分数(LVEF)、左室收缩末期容积(LVESV)、每搏量(SV);肺脏储备指标:第一秒用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)、最大呼气流量(PEF)、潮气量(VT);运动耐力指标:峰值摄氧量(PeakVO2)、无氧阈(AT)、峰值代谢当量(METs)、峰值氧脉搏(VO2/HR)、峰值负荷功率(WR)、6min步行(6MWT)距离。6MWT采用徒步运动方式,受试者在室内30m长的走廊,测试在6min内患者能承受的最快速度行走的距离。

1.4 疗效判定

比较两组治疗前后心脏储备指标、肺脏储备指标、运动耐力指标及6MWT的变化情况。

1.5 统计学分析

应用SPSS21.0软件进行统计学分析,统计描述:计量资服从正态分布用均数±标准差描述,服从偏态分布以中位数(第25百分位数,第75百分位数)M(P25,P75)描述。计数资料以频数(百分比)描述。检验方法:计量资料:组内前后比较差值服从正态分布,采用配对t检验,否则采用Wilcoxon配对秩和检验;组间比较采用独立样本t检验,方差不齐者采用校正的t检验。

2、结果

2.1 两组心脏储备指标比较

治疗前组间基线比较:两组治疗前测得LVEF、LVESV、SV数据,组间无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

治疗前后组内比较:两组治疗前后比较LVEF、LVESV、SV数据,均有显著性差异(均P<0.05),提示治疗有效。

治疗后组间比较:两组的LVEF、LVESV、SV指标比较,LVESV、SV有显著性差异(P<0.05),LVEF无显著性差异(P>0.05)。见表2。

2.2 两组肺脏储备指标比较

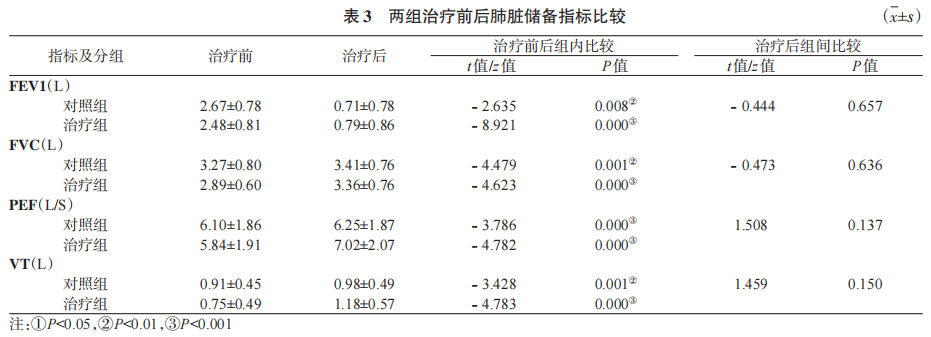

治疗前组间基线比较:两组治疗前测得FEV1、FVC、PEF、VT数据,组间无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

治疗前后组内比较:两组治疗前后比较,FEV1、FVC、PEF、VT数据,均有显著性差异(均P<0.05),提示治疗有效。

治疗后组间比较:两组FEV1、FVC、PEF、VT指标比较,均无显著性差异(P>0.05)。见表3。

2.3 两组运动耐力指标比较

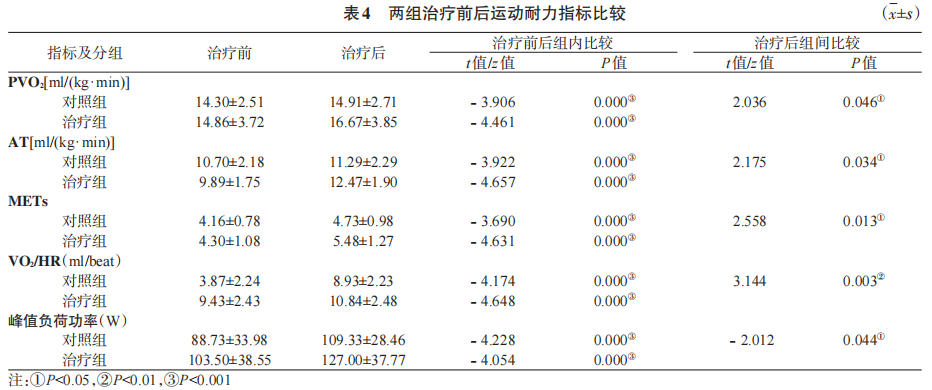

治疗前组间基线比较:两组治疗前测得Peak-VO2、AT、METs、VO2/HR、WR数据,显示组间无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

治疗前后组内比较:两组治疗前后比较,Peak-VO2、AT、METs、VO2/HR、WR数据,均有显著性差异(均P<0.05),提示治疗有效。

治疗后组间比较:两组PeakVO2、AT、METs、VO2/HR、WR指标比较,均有显著性差异(P< 0.05)。见表4。

2.4 两组6min步行距离比较

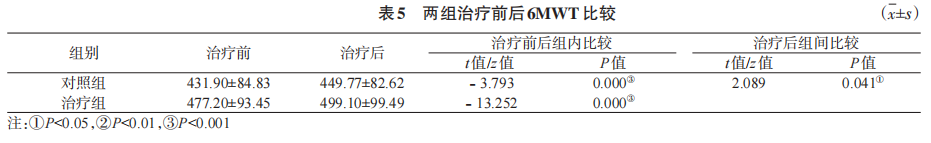

治疗前组间基线比较:两组治疗前测得6MWT数据,显示无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

治疗前后组内比较:两组治疗前后比较6MWT数据,均有显著性差异(均P<0.05),提示治疗有效。治疗后组间比较:两组6MWT比较,有显著性差异(P<0.05)。见表5。

2.5 不良反应观察

试验期间未发现与增强型体外反搏联合运动疗法治疗相关的不良事件及实验室检查异常值,说明增强型体外反搏联合中强度间歇训练治疗冠心病安全性良好。

3、讨论

随着人口生活水平的提高,冠心病日益成为全球健康问题,也是全球发病率和过早死亡的主要原因,严重影响着人们的生活和日常工作,目前主要依靠冠心病二级预防用药和血运重建。随着医学的发展以及对心血管危险因素越来越重视。心脏康复作为冠心病一种综合的干预手段,包括中强度间歇训练、增强型体外反搏在内的心脏康复治疗技术都可以降低冠心病患者病死率和心血管事件发生率。心肺储备及运动耐力的评价离不开心肺运动试验,它可精准测量受试者的心肺储备功能,为个体化指导冠心病患者康复训练和评价疗效提供帮助。本研究主要通过心脏彩超及心肺运动试验指标来观察患者的心肺储备功能及运动耐力。

增强型体外反搏和中强度间歇训练都属于心脏康复内容。增强型体外反搏是一种非侵入性、安全有效的治疗,其治疗是将3副充气气囊包裹在小腿、大腿、臀部,在心电R波的触发下,气囊在舒张期自小腿、大腿、臀部序贯充气,从而增加舒张期血压和冠状动脉血流,也可以改善心脑等重要脏器血流灌注,同时挤压下半身静脉系统,促进静脉回流。研究显示,增强型体外反搏可以减轻心绞痛症状及心肌缺血、显著增加心肌灌注和冠状动脉侧支流、增加内皮血流切应力、抑制内皮炎症等作用。2022年ACC/AHA慢性稳定型冠心病治疗指南、2006年中华医学会心血管病分会及2006年欧洲冠心病治疗指南中肯定了增强型体外反搏是一种顽固性心绞痛的非药物治疗方法。2013年欧洲冠心病治疗指南提升了增强型体外反搏在顽固性心绞痛治疗方法中的地位,由此可见增强型体外反搏在心脏康复中发挥巨大作用。

两组受试者心脏储备指标经治疗后左室射血分数、每搏输出量均较治疗前提高,左室收缩末期容积较治疗前下降,自身前后对照均有显著性差异(r<0.05),对两组治疗后数据进行统计分析,结果显示在左室收缩末期容积、每搏输出量指标上组间有差异(r<0.05),比较后显示增强型体外反搏联合中强度间歇训练组效果优于单一中强度间歇训练组,而左室射血分数无显著性差异。因此,可认为在本研究中,单一中强度间歇训练和增强型体外反搏联合中强度间歇训练均可以提高冠心病患者的左室射血分数、每搏输出量,降低左室收缩末期容积,且在左室收缩末期容积、每搏输出量方面增强型体外反搏联合中强度间歇训练优于单一中强度间歇训练。这表明增强型体外反搏联合中强度间歇训练可提高患者的每搏输出量,降低左室收缩末期容积,从而增加患者的心脏储备能力,以改善患者的心功能。

两组肺脏储备指标经治疗后第一秒用力呼气容积、用力肺活量、最大呼气流量、潮气量均较治疗前提高,自身前后对照均有显著性差异(r<0.05),对两组治疗后数据进行统计学分析,结果显示在第一秒用力呼气容积、用力肺活量、最大呼气流量、潮气量指标上组间无显著性差异(r>0.05),比较后显示增强型体外反搏联合中强度间歇训练组效果与单一中强度间歇训练组无显著性差异,因此可认为在本研究中,单一中强度间歇训练和增强型体外反搏联合中强度间歇训练均可以提高冠心病患者的第一秒用力呼气容积、用力肺活量、最大呼气流量、潮气量,且在第一秒用力呼气容积、用力肺活量、最大呼气流量、潮气量方面增强型体外反搏联合中强度间歇训练法与单一中强度间歇训练对改善患者的肺脏储备能力无明显差别。

两组运动耐力指标经治疗后峰值摄氧量、无氧阈、峰值代谢当量、峰值氧脉搏、峰值负荷功率及6-MWD。结果表明,两组受试者经治疗后峰值摄氧量、无氧阈、峰值代谢当量、峰值氧脉搏、峰值负荷功率及6-MWD均较治疗前提高,自身前后对照均有显著性差异(r<0.05),对两组治疗后数据进行统计学分析,结果显示峰值摄氧量、无氧阈、峰值代谢当量、峰值氧脉搏、峰值负荷功率及6-MWD指标上组间有显著性差异(r<0.05),比较后显示增强型体外反搏联合中强度间歇训练组效果优于单一中强度间歇训练组,因此可认为在本研究中,单一中强度间歇训练和增强型体外反搏联合中强度间歇训练均可以提高冠心病患者的峰值摄氧量、无氧阈、峰值代谢当量、峰值氧脉搏、峰值负荷功率及6-MWD,且增强型体外反搏联合中强度间歇训练优于单一中强度间歇训练。表明增强型体外反搏联合中强度间歇训练可提高患者运动耐力。

4、结论

增强型体外反搏联合中强度间歇训练治疗冠心病具有可操作性强、效果稳定、能够降低医疗费用及节省医疗资源等优点,逐渐被应用在心脏康复中,有较好的应用前景,并且基于心肺运动试验进行运动处方的制定和疗效评价,使心脏康复更精准。二者联合可以为CHD患者的治疗与二级预防提供更加有效的治疗方案。

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。