中国吸烟相关社会规范及社会行为变化(2011-2021)

回溯中国加入世界卫生组织烟草《控制框架公约》的历程,从《哈尔滨市防止二手烟草烟雾危害条例》的出台开始,国内城市控烟立法不断接近公约标准,即:到2015年北京出台号称史上“最严控烟令”的《北京控制吸烟条例》,再到上海、西安、深圳、武汉、秦皇岛、张家口,越来越多的城市加入到了100%全面无烟城市的行列。截止目前,已有24个城市达到全面无烟立法的标准,保护2.24亿人免受二手烟危害,全面无烟立法覆盖的人口比例为15.9%。

随着政府强制力保障实施的全面无烟立法不断推进,与吸烟相关的社会规范和社会行为是否会发生改变?什么因素会促成这样的改变?为了回答这些问题,复旦大学健康传播研究所回顾过去10年控烟历程,开展了2011年至2021年期间与无烟环境创建和规范的相关法律法规、政策文件、媒体报道和社交媒体内容的分析,并结合焦点小组访谈,得出结论:近10年来,随着室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟政策的推进,公众对待吸烟的态度和中国人群吸烟行为发生了转变,无烟的社会规范正逐渐形成。

1、吸烟相关的社会规范和社会行为发生巨大改变

十年来,“无烟”的社会规范正在形成

公众对无烟立法的认识增强

吸烟者与非吸烟者对于控烟政策均有一定了解,有全面无烟且实施相对较为严格的城市,居民对法律的知晓度更高。已经实施公共场所禁止吸烟的城市,几乎所有受访者都对于控烟政策有一定的了解,且对室内禁烟的政策持正面评价,在公共场所禁止吸烟已经成为大家的共识,部分受访者甚至详细了解过公共场所吸烟的处罚细则。

不在室内吸烟

部分吸烟者表示,在室内密闭环境、禁止吸烟的公共场所不会吸烟,会自觉避免在不吸烟的人面前吸烟。部分非吸烟者表示,周围吸烟者会注意避免在公共场所吸烟。

上海,28岁,吸烟者,男性

“上海的控烟政策我们肯定是知晓的,有屋顶的地方是没法抽的,没有屋顶的地方基本上是可以抽的。有明显禁烟标志的场所、公共场合是没有办法抽烟的,这是正常人的一个认知!”

郑州,33岁,吸烟者,男性

“其实这些年我发现,抽烟的人虽然自己还在抽烟,但是都知道二手烟对于身边人的危害,都会去避免在不抽烟的人面前抽烟。”

上海,41岁,吸烟者,男性

“我觉得这个控烟政策实施很好的,因为到处可见控烟的标题宣传,执行的也是很好的,这些年你走出去看,一些公共汽车、地铁,包括医院,学校,基本上都是看不到吸烟的。而且各个地方都设立了控烟点,就是吸烟点,就是到指定的一个角落里,对大家不会造成什么多大的影响,基本上各个机构都会有这样的吸烟点。”

劝阻公共场所吸烟更易奏效

部分非吸烟者表示以前大部分人会对公共场所吸烟现象漠视,认为与自己无关。近年来,周围愿意劝阻公共场所吸烟行为的现象越来越多。吸烟者也会感知并自觉维护无烟环境。

昆明,51岁,非吸烟者,女性

“如果在几年前,像这种劝的话,可能吸烟的人不理解,我抽我的关你什么事,现在可能你不用怎么跟他讲,就跟他说一下不要抽烟,他马上就能理解,就不会抽了。”

吸烟者感知到周围人对待吸烟行为的态度发生了变化

部分吸烟者表示,他们能够明显感受到周围的家人、朋友、同事等对吸烟行为的反感,随着吸烟有害健康理念逐渐深入人心,近年来,曾作为“交际工具”的烟草已不再是社交必需品。

渭南,吸烟者,男性

“我感觉现在社会还是有变化了,特别像政府机构,在实行了办事中心以后,到那里去就不存在送烟了,该怎么办事就怎么办事,工作人员都很正派,根本就不会接受抽烟递烟,现在的环境要比原来好多了。”

十年来,公众对烟草导致的健康风险认知更加全面和深入

部分吸烟者随着吸烟年限的增长和健康传播的深入,对吸烟危害的感受不断加深,认识到吸烟不仅仅对呼吸系统有害,而且对全身多系统都有危害,并开始关注二手烟对健康的危害。

非吸烟者表示对吸烟和二手烟健康风险认知也在逐步加深,从一开始的一知半解到认知逐步加深。

昆明,48岁,吸烟者,男性

“吸烟的危害是慢慢地从书籍或从一些懂的人身上了解以后,才觉得原来吸烟有那么大危害,它是系统性的危害,不仅仅只是针对身体的某一个器官,它是全身性的攻击。”

郑州,50岁,非吸烟者,女性

“我对烟草和二手烟对健康影响的认知逐步加深,从开始的一知半解到越来越多。主要原因有几个方面:一是媒体对于吸烟危害的宣传力度越来越大。二是市级文明单位的创建要求,可以说在每一个角落都有宣传。三是我的家人有抽烟导致的长期痰多咳嗽的这种症状。四是我有的同事抽烟导致了肺气肿。”

昆明,48岁,吸烟者,男性

“十多年来感觉到这个社会的一个进步就是对二手烟的认识。我自己也很自觉遵守一些规定,吸烟肯定是要避开周围人的,因为我已经知道吸烟的危害,我肯定会更在乎我身边的人,希望他们更健康。”

上海,41岁,吸烟者,男性

“关于二手烟和吸烟的一些危害,我起初的感觉就是对呼吸道的影响比较大,就是吸多了咳嗽,对肺、气管有一定的影响,还有牙齿会发黄这些;随着时间的推移,通过一些宣传也发现这个烟草的一些成分会对心血管的影响更大,吸烟现在已经被列为心脑血管风险的一个独立的重要的危险因素了。”

郴州,26岁,非吸烟者,女性

“小时候不喜欢烟味不理解为什么那么难闻的东西有人吸,大概20岁左右觉得吸烟是一件很平常的事,再后来认识到吸烟的危害,觉得控烟、劝烟是势在必行的。”

郴州,35岁,非吸烟者,女性

“以前主要是认识到烟草和二手烟对健康会有影响,让家里人抽烟的时候尽量在屋外抽烟,但现在知道烟雾在衣服上的附着时间会很长,也就是现在俗称的三手烟,残留的这些有害物质,同样会影响家人的身体健康,尤其对孩子的影响很大。”

十年来,中国人群吸烟行为发生改变

会避开孕妇和儿童

部分吸烟者表示,总体来看,吸烟者已经形成不在孕妇及儿童面前吸烟的自觉意识。部分非吸烟者表示,现在大部分烟民都不会在孕妇及儿童面前吸烟,许多吸烟者在吸烟时会考虑到二手烟的危害,远离孕妇和儿童吸烟。

郴州,35岁,非吸烟者,女性

“现在大家在吸烟的时候,还是会照顾孩子和女性,比如有孩子在的时候会选择避开吸烟,尽量不会在室内吸烟,面对女性的时候也会问问同意不同意。”

城市年轻人群中吸烟者减少

部分吸烟者表示,年轻人中吸烟的比例越来越少。部分非吸烟者也表示年轻人中不抽烟的人群在变大。

昆明,50岁,非吸烟者,女性

“我觉得小辈,就是年轻人,不抽烟的人越来越多了,我觉得是样子。”

吸烟者越来越少

部分吸烟者表示,随着国家控烟政策的出台与实施,以及对烟草危害宣传力度的增加,很多人认识到了吸烟的危害,减少了吸烟行为。部分非吸烟者表示,周围的朋友、同事、客户等吸烟的人越来越少,还有部分非吸烟者表示,自己周围几乎没有吸烟人士。

沈阳,27岁,非吸烟者,女性

“总体感觉吸烟的人越来越少,环境也越来越好,不再乌烟瘴气了。"

周围戒烟者增加

部分吸烟者表示,近十年来戒烟的人确实在逐步增多,特别是年轻人,可能是因为工作环境的禁烟政策而戒烟。部分非吸烟者表示,周围越来越多的吸烟者有戒烟的意愿和行动。

郑州,32岁,吸烟者,男性

”我身边近十年来戒烟的人确实在逐步增多,年龄偏大的一些人觉得自己身体逐渐变差了,为了身体要戒烟。一些年轻人可能也是因为工作和生活环境的变化,没有吸烟的条件,所以他们也选择戒烟。"

上海,28岁,吸烟者,男性

“近十年来给我的直观感受是,好像戒烟、不抽烟己经成为了一个新的时尚。”

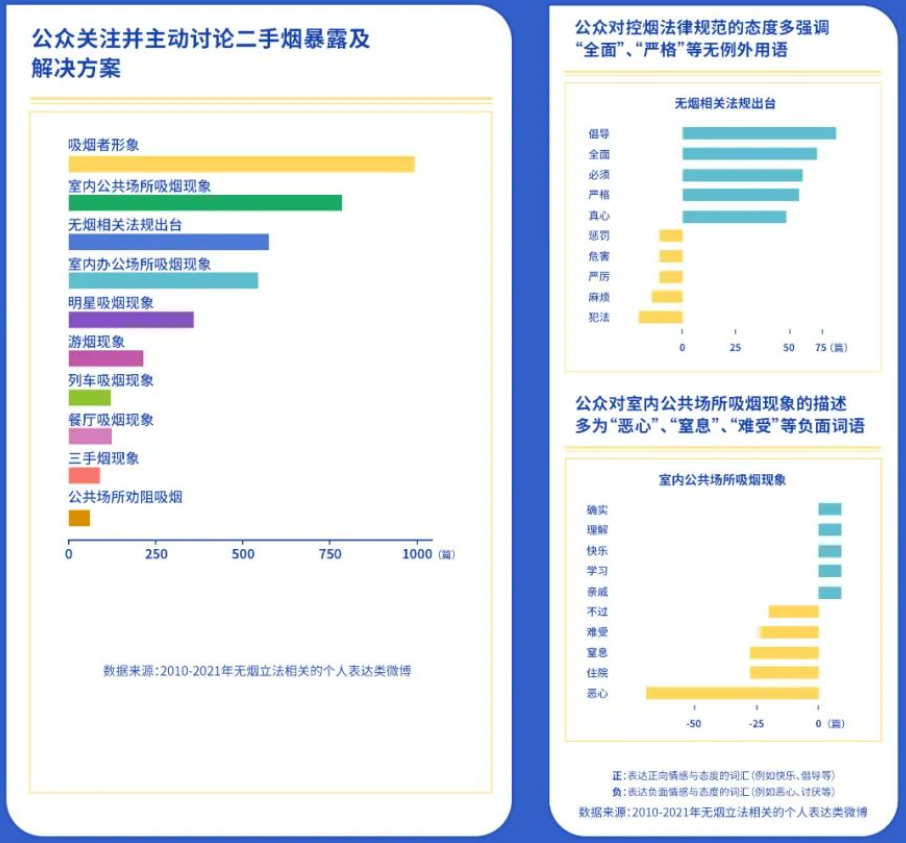

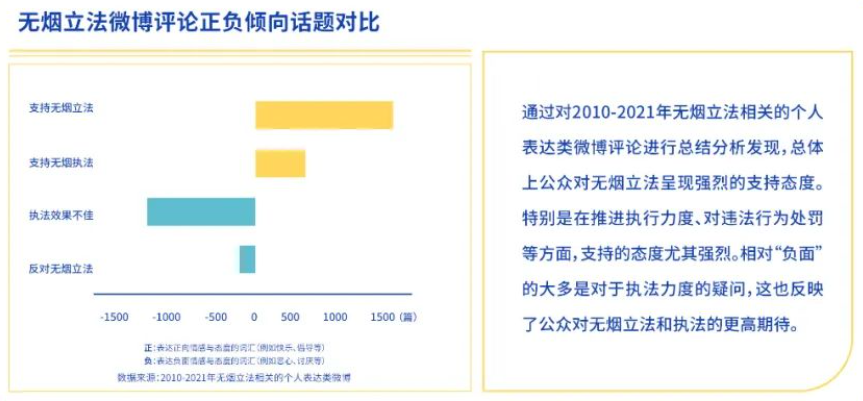

2、社交媒体公众对无烟立法持强烈支持态度

3、主流媒体对于无烟环境创建具有重要推动作用

2011-2021年间,媒体对无烟环境的相关报道议题主要集中在无烟立法、吸烟和二手烟危害方面。从变化趋势来看,公共场所禁烟现状的报道数量持续处于高位,无烟法规出台的相关报道波动与当年立法情况相关。关于吸烟和二手烟危害相关报道数量呈现缓慢上升的趋势。

基于对近 10 年无烟环境相关政策文件内容的分析,被提及频率最多的词条为立法、戒烟、公共场所控烟、公共场所禁烟等,表明国家高度重视民众健康问题努力推动全面无烟立法以保护公众健康。近十年来,公众对无烟立法的出台和落实持支持态度并充满期待,从多渠道、全方位的控烟媒体报道和宣传,到各城市全面无烟立法的出台和实施,让公众切身感受到社会控烟氛围持续升温。

2019 年 7 月 9 日,国务院健康中国行动推进委员会印发《健康中国行动(2019-2030 年)》,其中明确提出控烟行动目标: 到 2030 年,全面无烟法规保护的人口比例达到 80% 及以上。回溯过往十年控烟历程,无烟立法的出台与实施、公众整体素质及健康意识的提升以及新冠疫情带来的对于健康的关注共同塑造着“ 无烟”的社会规范,并带来了人群吸烟行为的种种变化。

我们有理由相信:健康中国必定是无烟中国!坚持“人民至上、生命至上”的卫生健康理念,借助爱国卫生运动等特有体制优势,在控烟工作方面继续加大投入,遵循最有效、最快捷的控烟策略,必将助力健康中国战略的早日实现。

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。