【病例简介】

患者男性,69岁,因发作性胸痛7天,再发 13小时就诊。

【现病史】患者于{7天}前开始出现胸痛,为胸骨后压榨样不适,伴心悸、无伴气促,无阵发性呼吸困难、端坐呼吸,无反酸、嗳气,症状多于活动后出现,每次发作持续数分钟至三十分钟不等,口服“速效救心丸”并休息后可缓解,患者前往当地医院查心电图未见明显异常,肌钙蛋白轻度升高,予药物治疗,具体不详。于 2022年12月12日8时30分再次出现胸痛,疼痛位置同前,持续5分钟后缓解,无伴大汗,无端坐呼吸、咯粉红色泡沫痰。遂于 15 时12 分自行到达我院急诊,于15 时15分完善心电图检查,提示"大致正常心电图",肌钙蛋白抽血时间为15时18 分,于15时41分结果为428.8 pg/ml;于15时20分医生考虑为“急性非ST段心肌梗死”。现急诊拟“急性非ST段心肌梗死”收入我区。患者目前精神状态尚可,食欲一般,睡眠一般,大、小便正常。

【既往史】有高脂血症病史,有高血压病史20余年,平素口服厄贝沙坦150mg qd控制血压,一般控制在120-130/80mmHg;

【个人史】出生原籍,无地方病或传染病流行区居住史。

【婚姻史】适龄结婚,家庭和睦,配偶体健。

【家族史】家族中无类似疾病患者,否认家族性遗传疾病史。

【查体】

生命体征 T:36.3℃,P:99次/分,R:20次/分,BP:118/64mmHg,体重72kg,身高166cm。

神志清楚,发育正常,营养良好,急性病面容。颈部 颈动脉搏动正常,颈静脉无怒张,肝颈静脉征-,气管位置居中。胸部检查视诊 胸廓对称,肋间隙正常,呼吸运动对称,心尖搏动可见。触诊 胸骨无压痛,双侧语颤对称,无皮下捻发感,胸壁无肿块,心尖搏动在第5肋间左锁骨中线内侧0.5cm。叩诊 双侧肺部叩诊清音,心浊音界正常。听诊 双肺呼吸音清,未闻及干啰音,未闻及胸膜摩擦音,心音正常,各瓣膜听诊区未闻及杂音,心率99次/分,心律齐,心音低钝,未闻及心包摩擦音。周围血管征 周围血管征阴性。腹部检查视诊 腹部形状对称,触诊 腹部柔软,无压痛,无反跳痛, 肠鸣音4次/分。四肢肌力、肌张力正常。

【辅助检查】

实验室检查:

查肌钙蛋白428.8pg/ml,心功酶正常,心电图提示“偶发室早”,心肌二项:N端-B型钠尿肽前体 895.8pg/mL↑;肌钙蛋白T 585.7pg/mL↑血脂八项:总胆固醇 4.08mmol/L;甘油三酯 1.42mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇 1.00mmol/L↓;胆固醇 2.55mmol/L;低密度脂蛋白 3.48mmol/L↑;凝血常规:凝血酶原活动度92%,凝血酶原时间测定13.8sec、活化部分凝血活酶时间37.0sec粪常规、血浆纤维蛋白原含量4.75g/L,凝血酶时间测定15.1sec。血常规、甲状腺功能正常,尿常规正常,肝肾功能正常。

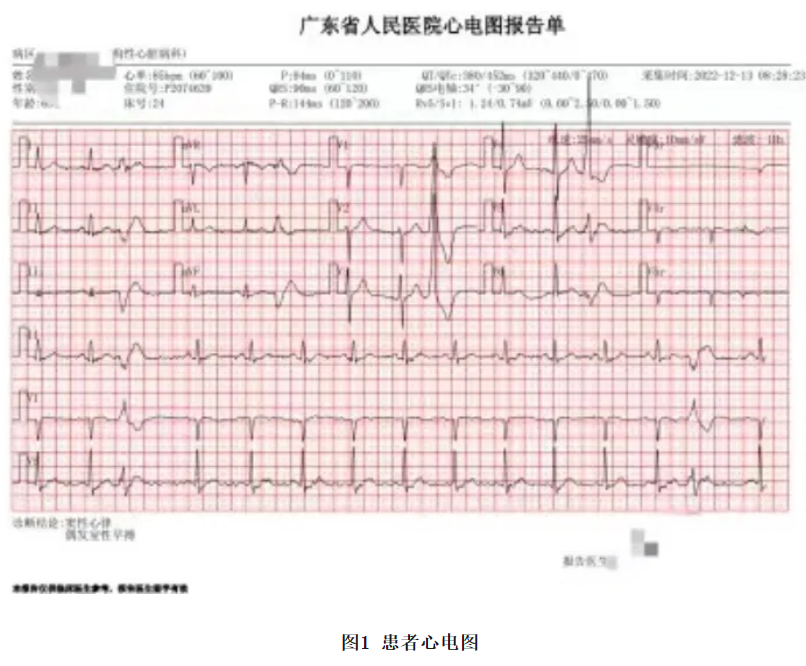

心电图:ECG提示窦性心律,大致正常心电图。

影像学检查:

胸片:心影增大,主动脉粥样硬化。

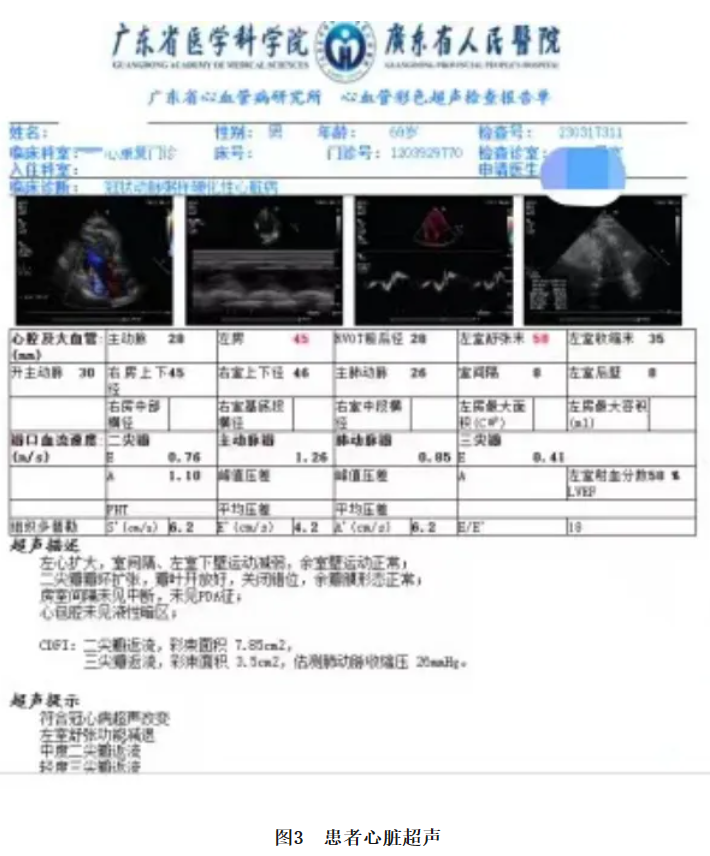

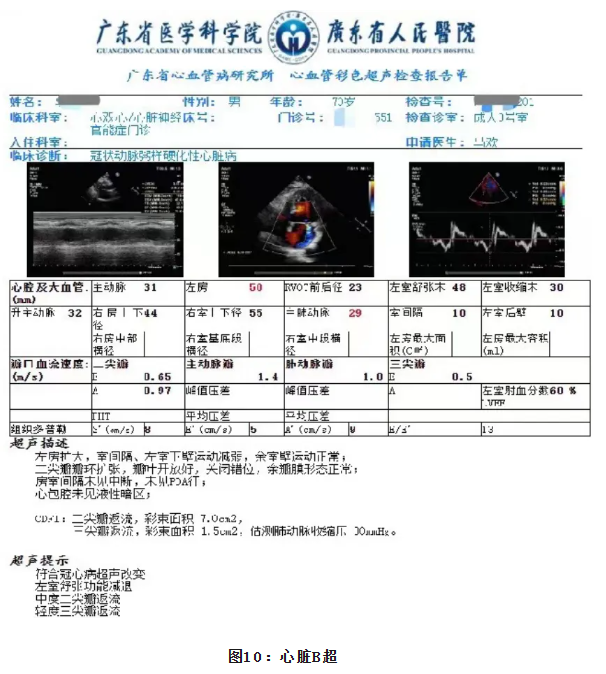

【心脏超声】符合冠心病超声改变,左室舒张功能减退,中度二尖瓣返流,轻度三尖瓣返流。

【动态心电图】:1.窦性心律不齐2.偶发室性早搏3.偶发房性早搏。

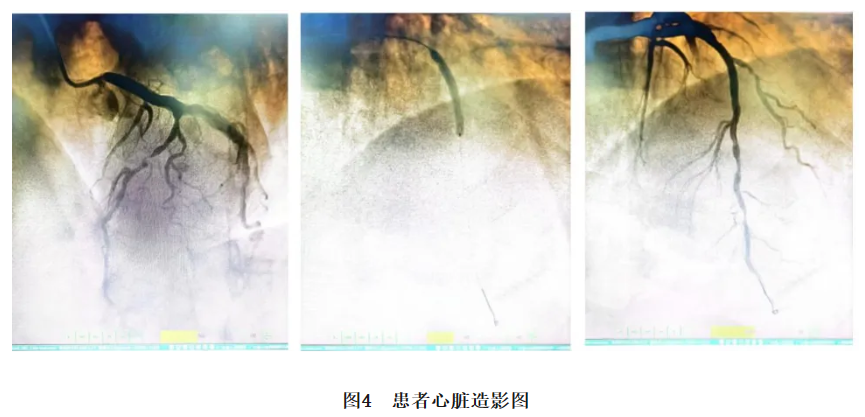

【冠状动脉造影及左心室造影】 左右冠脉开口位置无异常,冠状动脉呈右优型,LM未见明显狭窄,血流TIMI3级;LAD近段局限性狭窄约70%,中段弥漫性狭窄,最重约90%,血流TIMI3级;LCX远段局限性狭窄约50%,前向血流TIMI3级;RCA近段局限性狭窄约30%,远段狭窄约50%,血流TIMI3级。

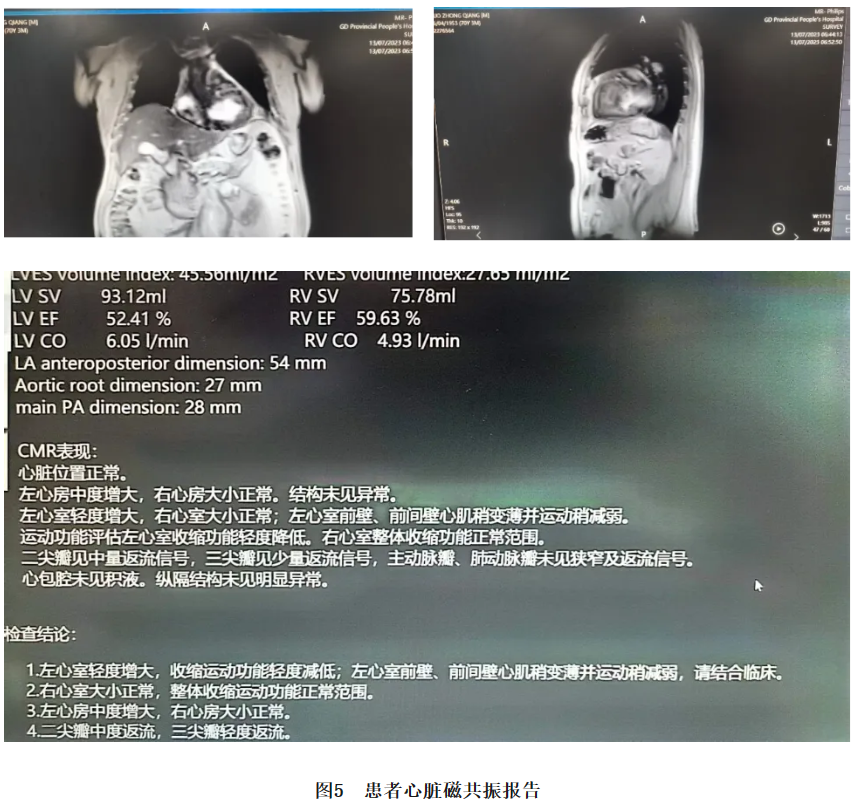

【心脏磁共振】:1.左心室轻度增大,收缩运动功能轻度减低;左心室前间壁心肌稍变薄并运动稍减弱,请结合临床。

【诊断】

急性非ST段抬高型心肌梗死(主诊断)

高血压2级3.高脂血症

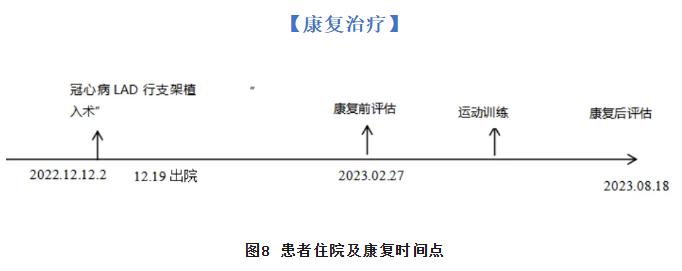

【住院诊疗经过】患者入院后,完善相关检查,行冠脉介入诊疗示:左右冠脉开口位置无异常,冠状动脉呈右优型,LM未见明显狭窄,血流TIMI3级;LAD近段局限性狭窄约70%,中段弥漫性狭窄,最重约90%,血流TIMI3级;LCX远段局限性狭窄约50%,前向血流TIMI3级;RCA近段局限性狭窄约30%,远段狭窄约50%,前向血流TIMI3级。诊断:冠心病,三支血管病变。于LAD植入支架一枚,继续予以抗血小板聚集(阿司匹林肠溶片、氯吡格雷片)、降脂(瑞舒伐他汀片、依折麦布片)、控制血压(厄贝沙坦片)、防治心肌重构、对症处理。患者病情稳定,术后恢复可,嘱院外注意事项后,给予办理出院。

【住院I期康复】

住院I期康复包括:一般临床评估、危险因素评估、早期患者教育、

制定早期康复计划及出院计划。但患者拒绝,无法实行。

【门诊II期康复】

【评估】

心理评估:

GAD-7:3分; PHQ-9:4分

营养评估:

NRS2002 营养风险筛查评分简表:患者总分=0分(正常)

总分>=3分:患者处于重度营养风险或营养不良可能,即使用营养治疗方案

总分<3分:每周复查营养评定,如复查的结果>=3分,即制定营养支持计划

运动评估内容:该患者为非虚弱型

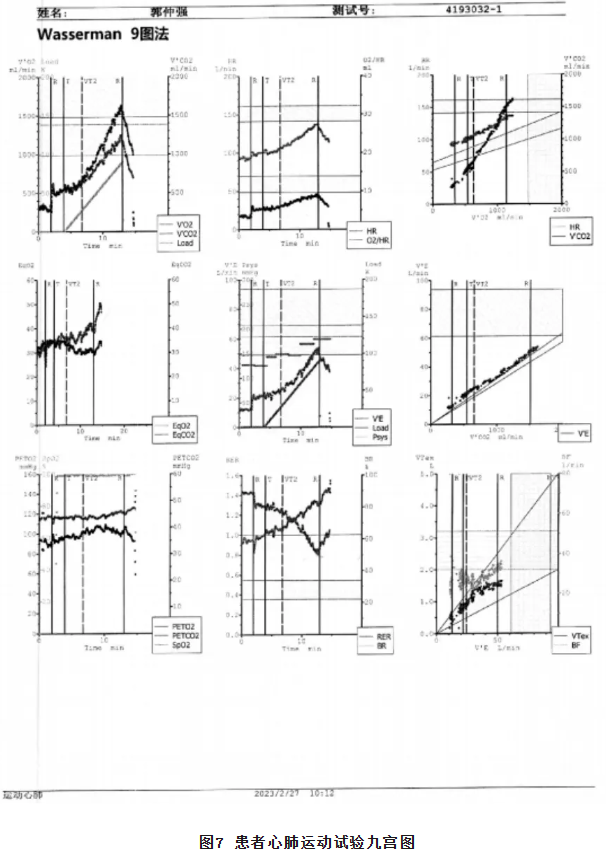

心肺运动试验评估

单腿站立平衡试验评估

MRC徒手肌力评定量表

从四个部分对心肺运动实验的结果进行解读

1)整体功能:运动耐量中度下降,运动心功能B级,目前耐量低的影响因素是心血管循环功能及肺功能。

2)心脏:

1.运动心电图变化:运动未诱发心肌缺血、心律失常等;

2.心率:rest 93 ,peak 136 ,HR rec 14;

3.氧脉(O2 pluse):6.4,占 77%pred(正常≥80%)

4.△VO2/ △WR:10.74.(正常值10.3±1.0)

3)肺脏:

1.呼吸储备BR:剩余24%(正常>30%),最高呼吸频率33次/分(正常<40)

2.VE/VCO2@AT: 33.6(正常<30)

3.VE/VCO2 Slope:28.51(正常< 30)

4.PetCO2(mmHg):33.35(正常>32),运动中正常增加

5. SpO2 :运动中正常

4)神经调控:大致正常

1.测试中血压正常升高

2.HR rec 14(>12次正常);

3.氧脉:9.1运动中持续上升

患者单腿站立62秒,平衡试验正常。MRC徒手肌力四肢总分60分,正常。

运动评估结论:

运动耐量:占预计值69%,受限于心血管功能/呼吸功能。需通过有氧运动及肺功能训练进行提升。

平衡:单腿站立平衡试验评估60秒 ,无需训练。

柔韧:抓背试验、改良转体试验、座椅前伸试验完成无困难,无需训练

肌力:MRC徒手肌力评分量表60分,正常,无需训练。

肺功能:中度混合性肺通气功能障碍,需通过有氧训练及肺功能训练提升。

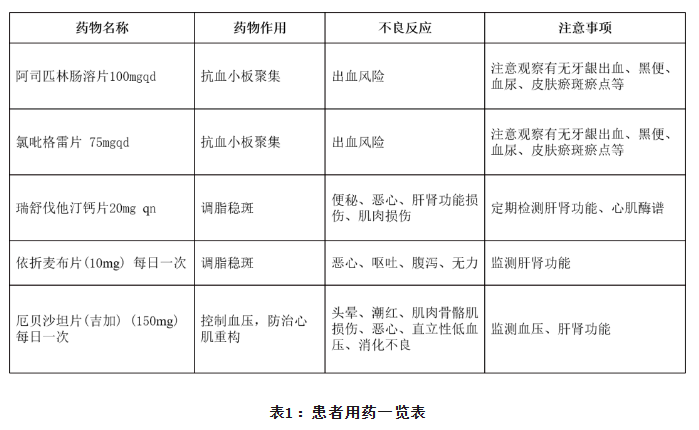

药物处方:

基础疾病:1.急性非ST段抬高型心肌梗死2.高血压病2级(极高危)3.高脂血症

心理处方:暂无焦虑,继续保持

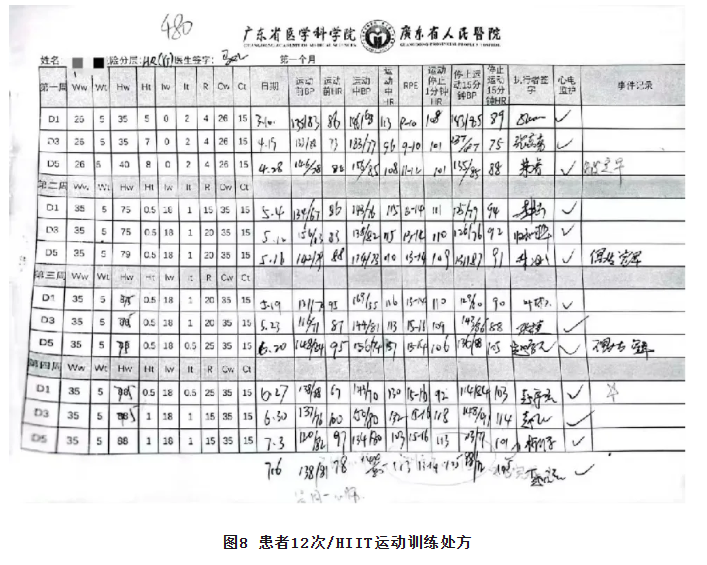

运动处方:根据评估结果,目前患者需要通过有氧运动来提升。

有氧运动处方如下:

营养处方:心血管疾病营养治疗总原则:食物多样化,粗细搭配,平衡膳食,总能量摄入与身体活动要平衡,低脂肪、低饱和脂肪膳食,减少反式脂肪酸的摄入,摄入充足的多不饱和脂肪酸适量的单不饱和脂肪酸。

![]()

行为处方:通过病友交流、健康教育和医患激励等措施,提升患者对健康生活方式的依从性。

【效果评价】

患者症状:患者胸闷、胸痛症状消失,活动后无气喘,能参与轻中度的体力劳动。并能参加原来的社会工作。

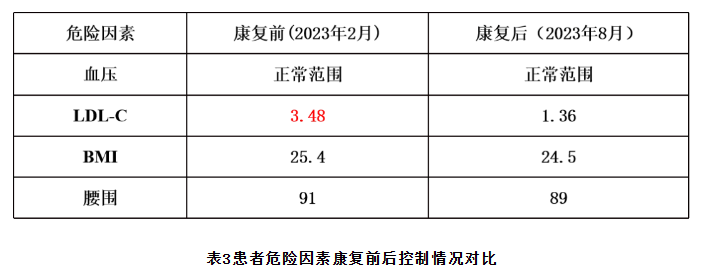

相关危险因素控制情况(见表2):

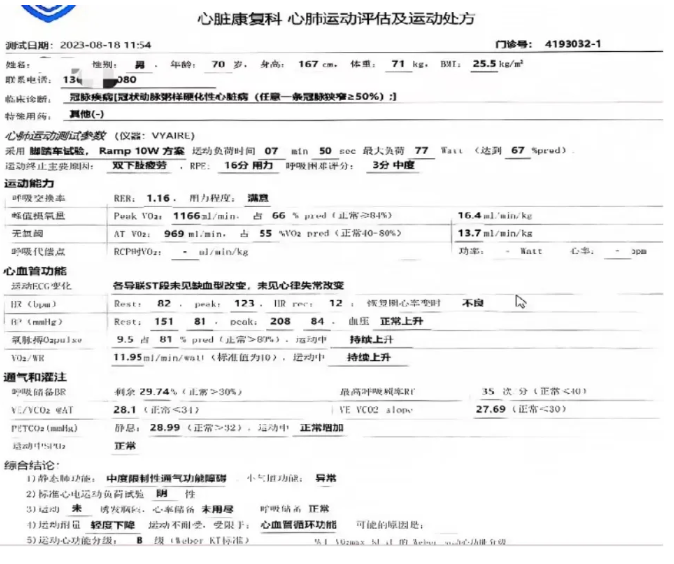

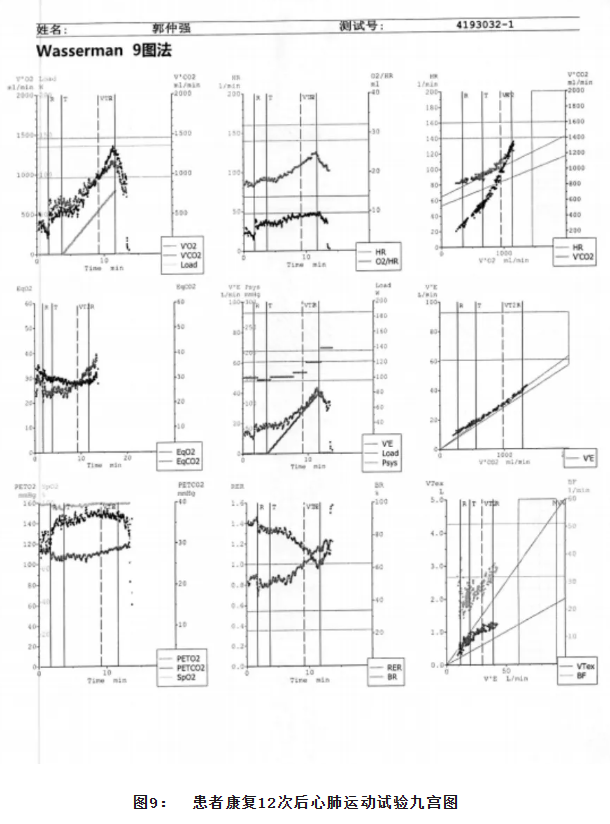

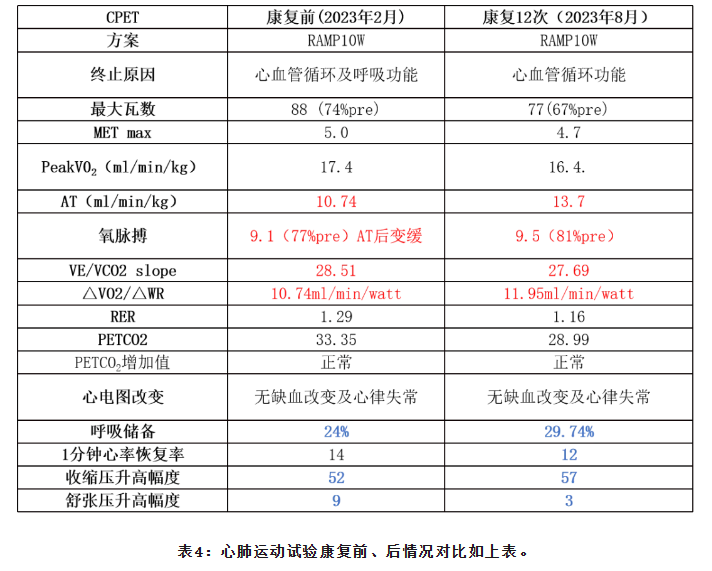

心肺运动试验:12次运动后复查心肺运动试验(图9),结果提示运动耐力能力较前改善,对比图见表4.

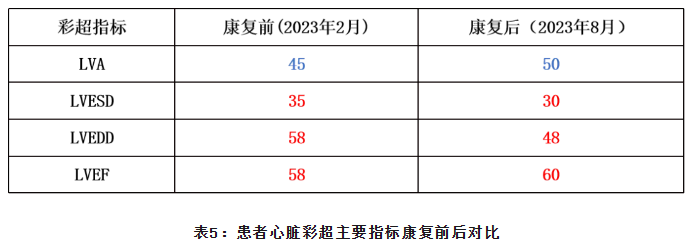

心脏超声:半年后复查心脏超声,心脏左心室收缩期及舒张期均较前缩小,左心室射血分数较前提高,前后心脏彩超主要指标对比见表5.

【经验分享】

1、该患者进行的运动康复符合指南共识的要求

该患者进行有氧运动遵循冠心病患者运动治疗中国专家共识。该专家共识指出:运动不仅是健身手段,也是防病治病的措施,已获得医学界的肯定。通过有效强度的运动刺激, 可改善血管内皮功能,稳定冠状动脉斑块,促进侧支循环建立,改善心功能,降低再住院率和死亡率,提高生活质量。

2、本病例最大的特点:

本病例最大的特点是该患者经过II期康复,心肺能力得到一定程度的改善,该患者诊断为冠状动脉性心脏病、高血压病、高脂血症,药物治疗同时,还通过营养、运动、心理辅导、戒除不良嗜好等辅助手段增强治疗效果。五大处方中的运动处方为患者带来了心肺功能的提升,心理的放松,对自己术后运动能力的自信,更好的回归生活和工作。

3、小结

该患者为老年男性,依从性欠佳,但患者仍进行了一个阶段的II期康复,虽然在两次CPET测试中的结果不是很满意,第二次CPET患者在测试当中没有尽最大努力,但患者在AT、氧脉搏、肺功能、体重指数、血脂、心脏B超左室射血分数有所改善。在这过程中,我们通过多方面的途径(如:回访、宣传小册、健康教育、讲座、角色扮演、研讨会、关注运动康复公众号等)影响患者。在门诊复诊中,我们可以观察到患者的精神面貌较前明显改善,并且能重新融入社会角色。这让我们认识到心脏康复教育的重要性,我们只有教会患者心脏康复的知识,让患者自觉参与到自身健康管理,才能达到事半功倍,不但自己要成为合格的医护人员,也要把病人培养成合格的病人,能够管理自己的病人,“授人鱼不如授人以渔,授人药不如授人以医”。 假如患者能从心脏康复教育中获取日常生活的自我管理能力、心血管系统疾病、危险因素、症状识别和自我管理能力、了解运动的作用和有关合适的运动模式的知识、正确和合理使用心血管常用药物的知识、自我情绪和睡眠管理技巧、了解营养的重要性,并保持良好营养状况,不但对患者本人治疗的临床效果及家庭有明显收益,并且对社会也有重要的经济价值。

版权声明

撰写:陈俊贤(普宁市市人民医院)病例来源:广东省人民医院

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。