心脏康复作为一种跨学科综合疗法在临床上已证明其有效性。《美国心肺康复协会(AACVPR)心脏康复指南第六版》指出,心脏康复的具体组成部分包括医学评估、社会心理评估、心血管危险因素干预、患者教育、行为指导、干预结果评估等,通过对患者进行运动、药物、心理、危险因素控制、营养等全方位的健康管理,提高患者的生存质量,其中运动训练是心脏康复的核心。寒冷天气会导致血管收缩、血压升高和心脏负担加重,从而增加急性心肌梗死的风险。在高寒地区,心脏康复对于心肌梗死患者可能产生积极影响。通过系统的心脏康复计划,包括运动锻炼、药物治疗、心理支持和生活方式干预,可以帮助患者改善心功能,降低再发心肌梗死的风险,并提高生活质量,改善预后。这种多学科融合的综合干预策略,特别适合在寒冷环境下生活的心肌梗死患者,有助于他们更好地应对寒冷天气对心脏健康的挑战。黑龙江省鹤岗市人民医院是地处我国寒冷地区的区域性医疗中心。本研究旨在评估心脏康复训练对我国寒冷地区急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入(PCI)术后心功能恢复和预后的影响。

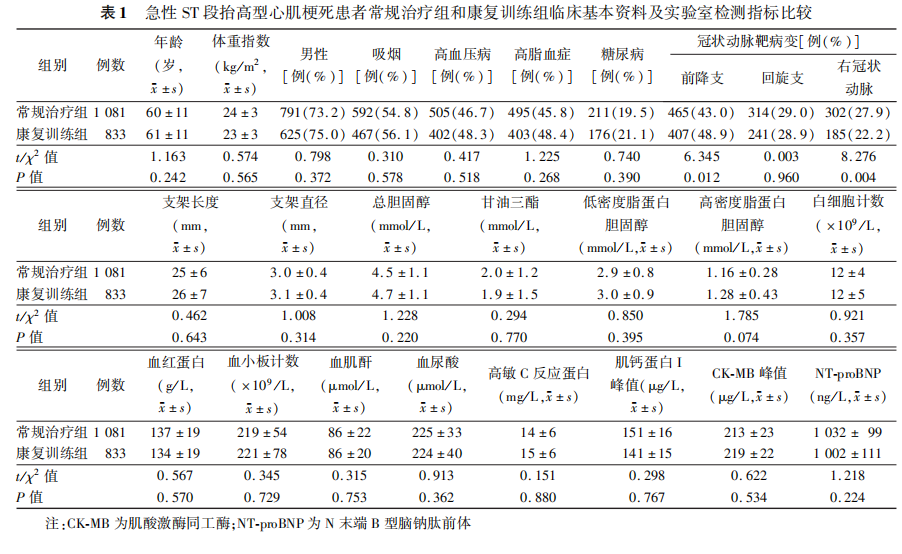

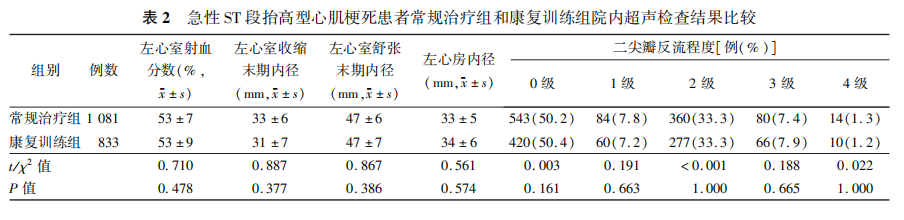

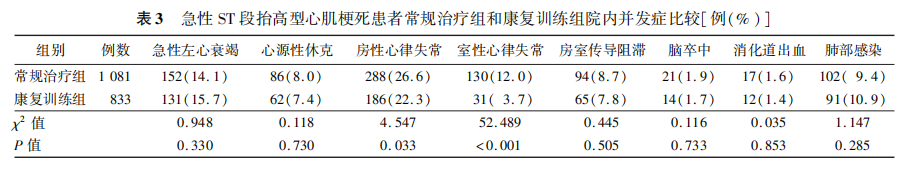

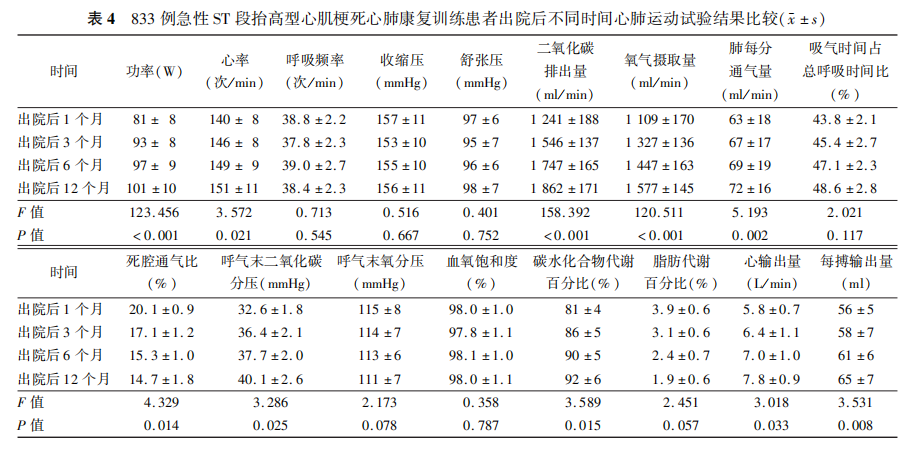

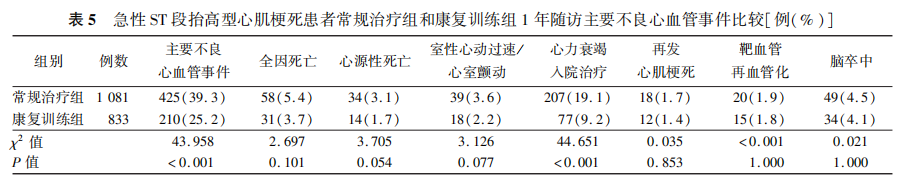

1 对象与方法 1.1 对象 本研究回顾性纳入了2016年1月至2023年12月在黑龙江省鹤岗市人民医院心内科就诊并确诊为急性ST段抬高型心肌梗死的1914例患者。所有纳入患者均接受了急诊冠状动脉造影及PCI治疗。根据是否接受心脏康复训练,患者被分为康复训练组(833例)和常规治疗组(1081例)。本研究经黑龙江省鹤岗市人民医院医学伦理委员会批准(2021伦理KL-001-01)。 1.2 资料收集 所有患者入院后按院内急性心肌梗死诊治流程接受常规及专科体检,抽取静脉血,完成常规实验室检查,同时完成心电图、超声心动图、胸部X线片等常规检查项目及术前给予负荷剂量的抗血小板药物。所有患者接受冠状动脉造影,经由2位以上经验丰富的心内科导管介入医师对冠状动脉造影结果进行判读,取判读狭窄病变程度平均值作为是否置入支架指征。冠状动脉介入治疗操作遵循《中国经皮冠状动脉介入治疗指南2012(简本)》。 1.3 纳入和排除标准 纳入标准: ①所有参与本研究的患者均符合急性心肌梗死诊断标准。 ②所有患者均首次行PCI治疗,并且根据《中国心脏康复与二级预防指南2018精要》符合心脏康复适应证。 ③具有良好的自主沟通能力,能配合医师完成治疗。 ④纽约心脏病协会心功能分级Ⅲ级及以下患者。 排除标准: ①术后出现恶性心律失常、心源性休克等严重并发症的患者。 ②不稳定型心绞痛未控制患者、高血压未控制[静息状态时收缩压≥180mmHg(1mmHg=0.133kPa)或舒张压≥100mmHg]的患者。 ③严重感染、合并严重呼吸系统或循环系统疾病的患者,无法耐受运动训练。 ④主动脉夹层和纽约心脏病协会心功能分级Ⅳ级患者。 ⑤近半年内出现过脑血管意外的患者。 ⑥近期有内脏活动性出血者。 ⑦3周内做过外科大手术的患者。 ⑧类风湿疾病患者或其他疾病导致关节疼痛或变形,无法耐受运动训练者。 ⑨有精神系统疾病或认知障碍,无法理解和配合医师的治疗者。 ⑩合并恶性肿瘤、慢性肝硬化、慢性肾衰竭等慢性消耗性疾病的患者。 1.4 心脏康复训练 1.4.1 院内心脏康复训练 所有的运动均应在心电及血压监护下进行。 ①术后第1~2天:首先告知患者目前进行心脏康复的必要性及安全性,取得患者配合。患者可尝试自主进食,如厕、洗漱等可依赖他人帮助。术后前2天患者可在床上进行低强度的运动,可在医师或家属的帮助下进行翻身练习。若患者可以耐受,即可进入下一个练习,即仰卧位做双腿的直腿抬高运动,抬高角度为30°左右;同时可以进行上肢运动,在深吸气时双臂向头部抬高,放下时呼气,双臂吸气时抬高、呼气时放下,这两种运动每种做5次/组,每日上午和下午各1组。运动强度以心率运动时比静息时增加10次/min左右为宜。 ②术后第3天:嘱患者进行前2天的床上运动,之后尝试床边静坐5min,床边站立5min,2次/d。同时还可以让患者尝试进行基本的生活自理行为,如刷牙、洗脸、穿衣服等。运动强度以运动时心率比静息时心率增加10次/min左右为宜。 ③术后第4天:在床边静坐和站立后,可以先进行慢速原地走热身,热身后在床边慢走,5min/次,2次/d。运动强度以运动时心率比静息时心率增加15次/min左右为宜。④术后第5天:在床边静坐和站立后,进行慢速原地走热身,热身后在床边慢走,10min/次,2次/d。运动强度以运动时心率比静息时心率增加15次/min左右为宜。 ⑤术后第6天:佩戴移动心电监护装置,在床旁站立及原地踏步热身后,可在病房内慢走,5min/次,2次/d。运动强度以运动时心率比静息时心率增加20次/min左右为宜。 ⑥术后第7天:佩戴移动心电监护装置,在床旁站立及原地踏步热身后,可在病房内慢走,10min/次,2次/d。运动强度以运动时心率比静息时心率增加20次/min左右为宜。每次在进行运动前都应对患者进行症状及生命体征的评估,告知患者当天运动的内容以及风险,提醒患者在出现不适时应及时告知医师。在患者运动过程中,医师必须全程陪同,并关注心电监护设备上的各项指标,同时应让护士备好抢救设备如除颤仪及急救药物肾上腺素等,以防紧急情况的出现。当患者出现胸痛、胸闷、呼吸困难等不适或心电图有异常改变时,应立即停止运动,静坐休息。如果休息5~10min后症状仍未缓解需要医师评估是否需要药物干预。一般急性心肌梗死行PCI术后患者住院时间在7d左右,出院前需要对患者再次评估,根据症状及相关指标对患者进行危险分层,为出院后的运动制定计划。 1.4.2 院外康复运动 出院后患者以有氧运动为主,运动形式可自行选择。 ①出院后1个月内,患者的运动强度采用目标心率法,即在静息心率基础上增加20~30次/min(高危患者心率增加不能超过20次/min)。患者在运动前热身5~10min,运动时间在30min左右,每周3~5次。 ②出院后1、3、6、12个月根据心肺运动试验的结果确定运动强度,重点对比无氧阈时的摄氧量、无氧阈时的代谢当量等。若患者在运动时出现胸闷、胸痛、过度劳累、气短、出汗过多、呼吸困难、恶心、呕吐等不适时,应立即停止运动,测量心率及血压,予以对症处理,情况严重时应立即前往医院治疗。待不适症状消失后才能继续运动,且运动强度低于诱发不适症状的强度。 1.5 心肺运动试验 患者佩戴好心电监护设备,佩戴面罩。所有患者选择踏车方案,首先让患者在功率自行车上静坐,测量患者静息状态下的用力呼吸量、潮气量等指标,然后在0负荷的状态下先热身5min,转速维持在50~60r/min,随后开始每分钟均匀增加负荷,目标是递增到根据患者身高、体重、年龄计算得出的预测功率,在进行过程中可让患者根据劳累度评估量表评估当前的劳累程度,当患者评分为15~16分时,即使尚未达到预计功率,也应该停止继续增加负荷量。最后需要在无负荷状态下继续维持5min踏车运动。 在测试过程中出现以下情况应立即终止试验: ①患者在心肺运动试验过程中出现明显胸闷、心绞痛、呼吸困难、双腿乏力等症状;②实时心电图监测中出现异常,包括出现心律失常,ST段抬高或压低大于0.05mV,出现Ⅱ度以上的房室传导阻滞; ③运动时血压突然出现明显降低或升高,超过20mmHg,或者血压超过了180/100mmHg。 1.6 统计学分析 采用SPSS25.0统计软件对收集的所有数据进行正态性检验及方差齐性检验。符合正态分布且方差齐的计量资料以x̅±s表示,计量资料两组间比较采用独立样本t检验,多组间比较采用方差分析。计数资料采用例(%)表示,计数资料组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 临床基本资料及实验室检测指标 康复训练组冠状动脉前降支病变比例高于常规治疗组,右冠状动脉病变比例低于常规治疗组,差异均有统计学意义(均P<0.05);2组其余临床基本资料及实验室检测指标比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。 2.2 院内心脏超声检查 2组患者院内心脏超声检查指标比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。 2.3 院内并发症比较 康复训练组房性和室性心律失常发生率均低于常规治疗组(均P<0.05)。2组其余院内并发症发生率比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表3。 2.4 康复训练组心肺运动试验结果 在康复训练组中,患者出院后分别在1、3、6、12个月进行随访,并接受心肺运动试验,结果显示出院后12个月,患者的功率、心率、二氧化碳排出量、氧气摄取量、肺每分通气量、死腔通气比、呼气末二氧化碳分压、碳水化合物代谢百分比、心输出量及每搏输出量等指标较前均有显著改善(均P<0.05)。见表4。 2.5 患者出院后1年随访结果 患者出院后1年随访时,康复训练组主要不良心血管事件发生率显著低于常规治疗组(P<0.001)。在单项统计中,康复训练组心力衰竭入院治疗发生率显著低于常规治疗组(P<0.001)。见表5。心脏超声随访结果显示,康复训练组左心室射血分数明显高于常规治疗组[(53±9)%比(50±9)%],差异有统计学意义(P=0.002)。 3 讨论 心血管疾病是全球主要死亡原因,急性心肌梗死是其中最常见和致命的疾病。虽然在一些发达国家,急性心肌梗死的发病率和死亡率有所下降,但在全球范围内,尤其是发展中国家,心肌梗死的负担仍然很重。心肌梗死后,患者常面临心力衰竭、心律失常等并发症,影响生活质量和生存时间。并发症增加了死亡风险,也可能导致长期身体功能障碍和心理问题。因此,心肌梗死后的康复和管理对改善预后至关重要。 心脏康复训练是一种多学科综合干预,旨在改善心血管疾病患者的身体功能、心理状态和生活质量,包括运动训练、健康教育、饮食指导、心理支持及危险因素管理等。通过心脏康复,患者的心肺功能和运动耐力可以显著改善,风险因素的管理可以预防再梗死和其他心血管事件,心理支持和健康教育可以帮助患者建立健康生活方式。研究表明,参加心脏康复训练的患者心血管事件复发率和全因死亡率均显著降低。因此,心脏康复是预防心血管疾病复发和提高生活质量的重要措施,应在临床实践中全面推广。 开展本研究的医学中心地处我国寒冷地区。有研究表明,居住在寒冷地区的人群更容易罹患冠心病,并且发生急性心肌梗死的风险更高。其发生机制主要包括寒冷的环境会导致血管收缩,增加外周血管阻力,从而升高血压。这种情况会使心脏的负担加重,增加心肌耗氧量,进而加大冠心病和急性心肌梗死的风险。此外,低温还会促使交感神经系统兴奋,导致心率加快,进一步增加心脏负荷。寒冷气候下,人体的血液黏度会增加,这使得血液在冠状动脉内流动变得更加困难,容易形成血栓,导致冠状动脉堵塞,从而引发急性心肌梗死。寒冷地区的居民往往更少进行户外活动,缺乏足够的体育锻炼,加之饮食结构可能偏向高脂肪、高热量,这些生活方式因素都增加了冠心病的风险。寒冷的气候容易导致季节性情感障碍等心理问题,增加压力和焦虑,这些心理因素也被认为是冠心病和急性心肌梗死的危险因素。冬季寒冷的气候条件容易引发呼吸道感染等疾病,这些感染性疾病可能加重心血管负担,诱发心血管事件。在这样的背景下,开展针对急性心肌梗死患者的心脏康复训练研究。本研究结果提示,心脏康复训练不仅显著降低了心律失常的发生率,还显著改善了患者的心功能指标(左心室射血分数增大)。同时,康复训练组的主要不良心血管事件发生率也显著低于常规治疗组。这些结果表明,心脏康复训练对于寒冷地区的急性心肌梗死患者具有重要的临床意义,心脏康复训练不仅在急性期治疗中起到补充作用,更在长期康复阶段中显著改善患者的心血管健康状况,提高生活质量,降低患者的全因死亡率和心血管事件的发生率。这些结果强调了在寒冷地区推广和实施心脏康复训练的有效性,以改善急性心肌梗死患者的预后可行性。 心脏康复训练在未来有着广阔的发展前景。作为一种集运动、药物治疗、心理干预和生活方式教育于一体的综合性康复模式,它对于改善急性心肌梗死患者的预后效果十分显著。临床研究的循证医学证据显示了心脏康复训练在急性心肌梗死患者治疗中的重要作用。随着医疗水平的不断提高和人们健康意识的增强,相信心脏康复在未来必将更加广泛地应用于临床实践,为患者提供更全面、个性化的康复管理方案,推动心血管疾病预防和治疗的发展。 参考文献:略 作者:姚晶 宋家斌 郭彦福 孙嘉梅 王力心 康慧 韩荣晶 陈凤娇 杜立峰 侯钦沛 刘万洋 刘建涛 王向明 单位:黑龙江省鹤岗市人民医院 来源:中国医药2024年11月第19卷第11期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。