抗阻运动是冠心病患者有氧运动的有益补充,抗阻运动能通过远隔缺血预适应保护冠状动脉血管内皮、促进侧支循环形成。循环中一氧化氮(nitricoxide, NO)及内皮素-1主要来源于血管内皮细胞,血管内皮细胞功能的改变与冠心病的形成发展密切相关。血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)能够促进血管新生及侧支循环生成,同时诱导一氧化氮合成酶(nitric oxide synthase, NOS)的产生,增加NO的释放从而引起血管舒张及提高血管通透性。相对于有氧运动,冠心病患者进行抗阻运动,尤其高强度抗阻运动有较多的禁忌证。本研究采用前瞻性队列研究探讨低强度抗阻运动对冠心病患者的运动耐量及血管内皮调节因子的影响,以期为冠心病患者的运动康复提供更多的选择。

1 资料与方法

1.1 一般资料

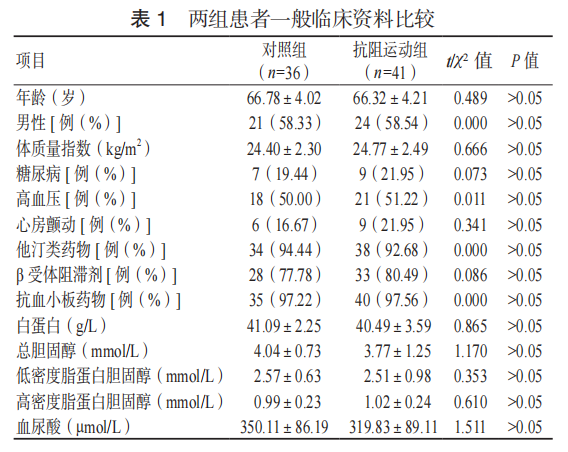

选取2020年10月至2022年10月包头医学院第二附属医院心脏内科稳定性冠心病患者100例,按入组顺序随机分为对照组及抗阻运动组,23例因不能坚持运动或者不能按时随访脱落,最终77例纳入研究,对照组36例,抗阻运动组41例。纳入标准:(1)年龄<80岁,病情稳定且符合冠心病的诊断标准;(2)美国纽约心脏学会心功能分级<ⅲ级;(3)签署知情同意书。排除标准:(1)冠状动脉造影或ct冠状动脉造影检查提示冠状动脉左主干狭窄≥50%或其他冠状动脉血管狭窄≥70%且未行血管再通术治疗的冠心病患者;(2)冠心病运动危险分层高危者及置入心脏起搏器者。两组患者基线临床资料比较差异无统计学意义(p>0.05),见表1。本研究经包头医学院第二附属医院伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组:给予标准化药物治疗,包括抗血小板药物、控制血压药物、他汀类药物、血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素受体Ⅱ拮抗剂;同时给予健康教育指导:合理膳食、控制体重、培养运动习惯。抗阻运动组:在标准化药物治疗及健康教育指导基础上进行低强度抗阻运动。抗阻运动采用课题组前期根据康复运动临床经验设计的运动处方,包括5min到10min热身运动后,上肢按照持铃屈肘、直立哑铃侧平举、哑铃复合推举、颈后弯举、L字伸展、直立哑铃胸前提拉、哑铃前平举、持哑铃内外旋的顺序进行运动;下肢按照坐姿伸膝、仰卧位蹬腿运动、臀桥、站立位提踵练习的顺序进行运动。每个动作重复10次,运动3~4组,组间休息3~5min。每周训练3~4d,训练12周。抗阻运动的强度由单次最大重复力量(the single repetition maximal lift, 1RM)指导,采用1RM的30%~40%的低强度抗阻运动,以直立哑铃侧平举运动预测“理论最大负荷”的1RM,计算公式为1RM=最大重复10次能举起的重量×1.33。运动中患者保持自然呼吸,避免憋气。运动中出现心率超过峰值心率或自我感知劳累程度分级Brog评分超过13分或肌肉酸痛无力停止运动。患者运动后进行5~10min的放松运动。课题组录制了抗阻运动规范动作的相关视频。患者先在住院处或门诊,在心脏康复医师指导下至少能完成1组运动强度达30%1RM抗阻运动后回归社区或家庭。以入组当日为起始时间,第4周、第8周重新测试1RM。

1.3 观察指标

1.3.1 6min步行距离

入组时及运动12周后测试两组患者6min步行距离,具体操作流程、禁忌证及终止试验严格参照《老年患者6分钟步行试验临床应用中国专家共识》。同时对两组患者静息血压、静息心率进行测量。

1.3.2 ELISA法检测血清VEGF、NO、内皮素-1的水平

两组患者入组时及运动12周后采集5mL外周血,分离血清,测量血清VEGF、NO、内皮素-1水平。采用相关检测因子的ELISA试剂盒(武汉默沙克生物科技有限公司),按说明书步骤操作。

1.3.3 严重心血管不良事件

通过门诊随访或电话随访,记录24周内两组严重心血管不良事件:恶性心律失常、新发心力衰竭、不稳定性心绞痛、心肌梗死、全因死亡和心血管死亡。

1.4 统计学处理

统计学分析用SPSS 19.0版软件分析。符合正态分布的计量资料以x-±s表示,两组之间的比较采用独立样本t检验;组内运动前后指标的比较采用配对样本t检验。计数资料用例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。运动前后6min步行距离差值与血管内皮调节因子差值的相关性采用Spearman秩相关性分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组6min步行距离及相关指标的比较

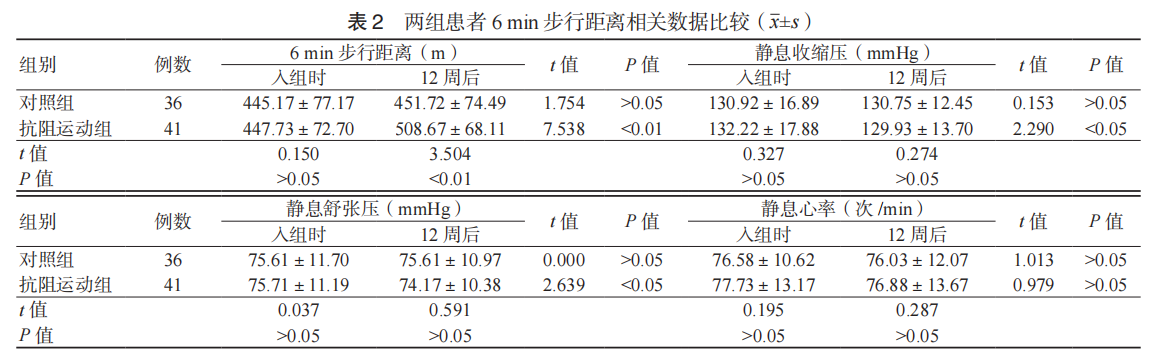

入组时6min步行距离、静息血压、静息心率指标,两组之间比较差异无统计学意义(P>0.05)。12周后抗阻运动组与入组时比较,6min步行距离增加,静息收缩压、静息舒张压下降(P<0.05),且12周后抗阻运动组与对照组比较6min步行距离增加,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 血管内皮调节因子的比较

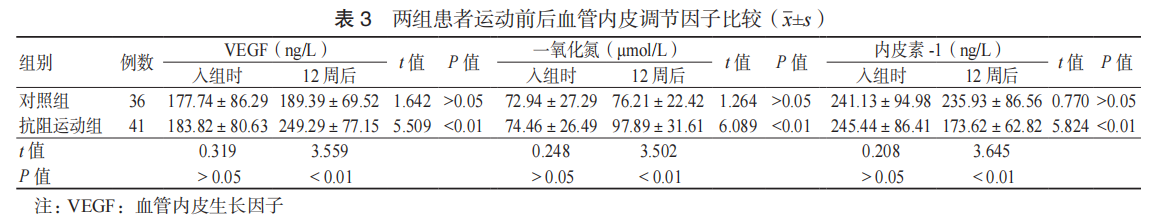

入组时两组VEGF、NO、内皮素-1比较差异无统计学意义(P>0.05)。与入组时比较,抗阻运动组12周后血清VEGF、NO水平升高、内皮素-1水平下降(P<0.05),且12周后抗阻运动组与对照组比较血清VEGF、NO水平升高、内皮素-1水平下降,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.3 6min步行距离差值与血管内皮调节因子差值的相关性

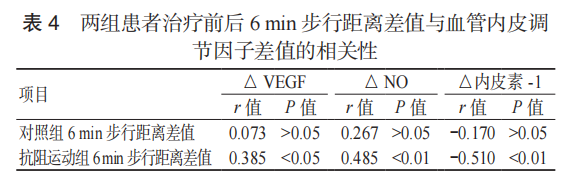

对照组12周前后6min步行距离差值与12周前后VEGF差值、NO差值、内皮素-1差值无相关性(P>0.05)。抗阻运动组运动前后6min步行距离差值与运动前后VEGF差值、NO差值成正相关;与内皮素-1差值成负相关(P<0.05),见表4。

2.4 两组患者严重心血管不良事件发生率比较

24周随访,对照组发生3例严重心血管不良事件:2例不稳定性心绞痛,1例心肌梗死;抗阻运动组发生4例严重心血管不良事件:3例不稳定性心绞痛,1例心肌梗死。两组患者均无死亡发生,两组患者严重心血管不良事件发生率(8.33%比9.76%)比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

本研究采用6min步行距离反映患者的运动耐量,6min步行距离是最常见的亚极量运动试验之一,能较好地评价老年人的整体活动能力和功能储备。抗阻运动是一种持续、缓慢、大肌群和多次重复的肌肉力量训练。研究显示,抗阻训练能够上调心肌梗死大鼠心肌横截面积,减轻心脏压力;促进细胞增殖;改善血流动力学特征,改善心脏重塑能力。抗阻运动通过增加血管的剪切应力,促进心脏VEGF表达和内皮型NOS磷酸化,引起VEGF依赖性的血管生成,提高心肌血流灌注。另外,抗阻运动也通过增强内皮型NOS的表达和磷酸化,提高NO生物利用度,改善动脉弹性,降低动脉血压。抗阻训练能够增加老年衰弱患者的骨骼肌质量,提高步速,改善心功能。本研究结果显示,低强度抗阻运动提高冠心病患者的6min步行距离,降低静息收缩压,提示低强度抗阻运动可以提高冠心病患者的运动耐量,改善患者的心功能,与以上研究结果相符。且抗阻运动组较对照组治疗12周后6min步行距离更长,差异有统计学意义,提示增加抗阻运动的效果更好。

血管内皮细胞能够合成与分泌NO和内皮素-1,NO能够消除过氧自由基,舒张毛细血管,可以抵抗血管壁细胞的炎症反应,保护血管内皮细胞。内皮素-1具有强效的收缩血管作用。内皮素-1与NO一起调节血管内皮的收缩和舒张功能,共同维持血管舒张与收缩的相对平衡状态。当NO及内皮素-1等血管活性物质产生及释放发生失衡,会出现微血管功能异常。VEGF是一类具有高度特异性的糖蛋白,可以提高血管生长率,增加人体组织器官血管通透性。一项Meta分析显示,抗阻运动可显著增加中老年人血中NO水平,降低血中内皮素-1水平。抗阻训练后外周血中VEGF水平较训练前显著升高。本研究结果显示,冠心病患者进行12周抗阻运动后NO增加,内皮素-1降低,提示抗阻运动有助于提高内皮依赖的血管舒张功能和内皮修复,改善血管内皮功能;冠心病患者进行12周抗阻运动后VEGF升高,提示抗阻运动可以促进血管新生,促进侧支循环生成。且抗阻运动组较对照组运动12周后血清VEGF、NO水平升高、内皮素-1水平下降,差异有统计学意义,提示稳定性冠心病患者在标准化药物治疗及健康教育指导基础上进行低强度抗阻运动治疗效果更好。

随访24周,抗阻运动组和对照组严重心血管不良事件发生率差异无统计学意义,提示低强度抗阻运动对稳定性冠心病患者安全可行。

综上所述,抗阻运动可能通过改善血管内皮功能、促进血管新生、促进侧支循环生成,提高了冠心病患者的运动耐量。低强度抗阻运动对于稳定性冠心病患者安全有效。

参考文献:略

作者:王孺贤[1] 王增帅[2] 刘雅楠[2] 李玉兰[2]

单位:内蒙古科技大学包头医学院研究生院[1] 内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院心脏内科[2]

来源:心脑血管病防治2024年11月第24卷第11期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。