心脏瓣膜病(valvular heart disease,VHD)主要是因为多种病因形成的临床常见性心脏疾病,通过体外循环心脏瓣膜手术来代替人体的心脏瓣膜,同时起到降低心脏持续损伤。然而体外循环下心脏开胸手术创伤性较大,且术后患者心脏功能也无法完全恢复至正常,术后患者需建立有创管道等,无法正常行动,易增加术后并发症的风险,更加不利于患者心功能的快速康复,大大降低预后康复水平。近些年来,围手术期加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念逐渐被引入心脏外科领域,其核心在于通过多学科协作、优化患者管理流程,减少术后并发症,加速康复进程,提高患者的整体预后。ERAS理念强调患者在术前、术中和术后不同阶段的综合管理,旨在通过减少术前焦虑、优化麻醉和镇痛方案、早期活动和营养支持等措施,缩短住院时间,降低再入院率,提高患者的心功能恢复水平。Ⅰ期心脏康复是指心脏病患者住院期间进行的康复项目,血流动力学稳定即可开始,一直维持至出院前,疗程通常为1~2周,是提高患者心脏康复依从性至关重要的一个阶段,可以按照患者的自身机体恢复情况来详细构建术后康复运动护理方案,充分且合理化控制患者的运动强度和训练频率,可切实际的为患者量身打造康复方案,促使患者的体能及心脏功能尽快回归健康生活。然而,目前临床针对体外循环心脏瓣膜手术患者的术后Ⅰ期心脏康复管理方案尚未完全成熟和系统化。本研究旨在基于ERAS理念下,构建一种针对体外循环心脏瓣膜手术患者的术后Ⅰ期心脏康复管理方案,并通过临床研究验证其效果。通过系统化的康复管理,希望能够为患者提供更科学、更高效的康复路径,减少术后并发症,提高术后恢复质量,最终实现心脏外科手术患者的全面康复。

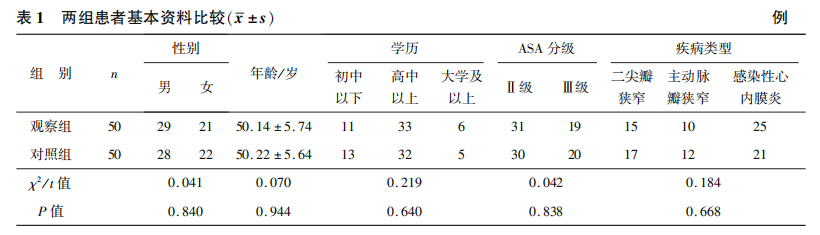

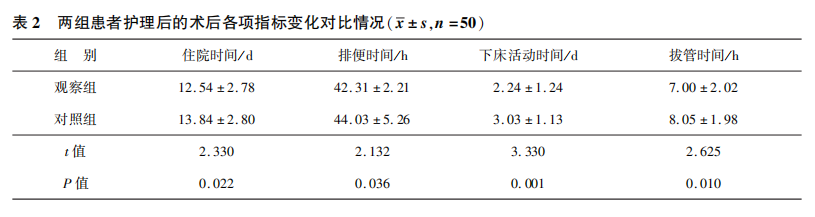

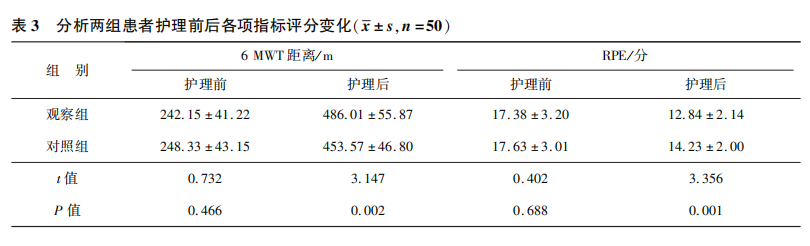

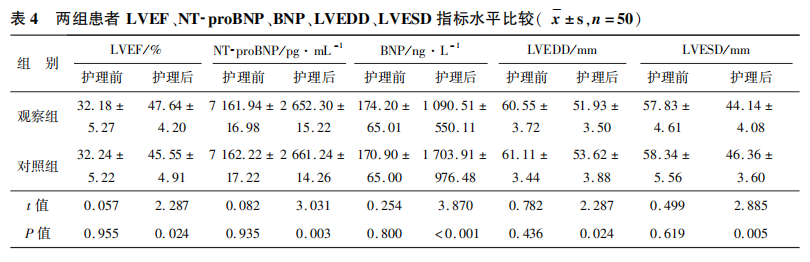

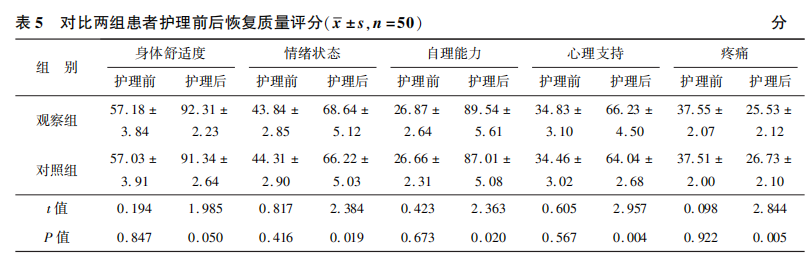

1 资料与方法 1.1一般资料 选取2023年1月至2024年7月我院收治的100例行体外循环心脏瓣膜手术患者作为研究对象,通过查阅文献得出一项关于体外循环心脏瓣膜手术患者的试验性研究结果,根据该研究结果中的设定,β=0.1表示检测到实际效应能力为90%。显著性水平双侧α=0.05表示研究中所接受的拒绝零假设的风险。根据G∗Power3.1软件计算的结果,总样本量为100例,分为两组各50例。纳入标准:年龄>18岁;入选患者均接受体外循环心脏瓣膜手术;术后血流动力学及生命体征稳定;排除标准:存在严重并发症;认知功能障碍;凝血功能障碍;合并恶性肿瘤;精神类疾病;全身免疫性或感染者;术前出现严重活动受限;妊娠期或哺乳期;中途退出。两组患者基础资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。 1.2研究方法 1.2.1对照组 术前:详细监测患者的生命体征,了解患者以往的用药史,评估患者对疾病的认知程度,护理人员为患者详细解释术前检查及手术的重要性,为患者科普手术及麻醉知识、缓解患者的不良心理情绪,为患者讲述术前、术中、术后可能会出现的并发症及应对方式。术中:手术室护士需要先检查患者所应用的医疗设备是否正常,密切观察患者的情绪,告知患者情绪波动会影响术后治疗效果。帮助患者调整合适的体位,确保静脉通路和导尿管通畅,仔细核对患者个人信息,控制手术室内人员数量。术后:严密监测患者的意识、生命体征及患者切口表现,观察患者疼痛表现。 具体措施: (1) 责任护士指导并协助患者进行床上翻身、床上坐起、逐渐过渡到床旁坐和床旁站立,鼓励患者早日进行适当的活动锻炼; (2) 护士指导患者行腹式呼吸,采用吹气球的方法锻炼患者呼吸功能; (3)遵医嘱给与雾化吸入,协助患者进行叩背、咳痰,2~3次·d-1; (4)护士指导其进食高蛋白、低盐、低脂、清淡易消化的食物,糖尿病患者指导给予糖尿病饮食; (5)因疼痛无法耐受的患者,遵医嘱合理使用止疼药物; (6)对术后出现精神障碍或谵妄的患者遵医嘱用药物。 1.2.2观察组 (1) 组建ERAS团队。成立ERAS理念下Ⅰ期心脏康复护理小组,该成员包含心外科、康复理疗科、麻醉科、营养科及2名手术室护士和病房责任护士。按照加速康复外科专家共识,构建康复管理护理。 (2) 术前护理。患者住院后,主治医生组织ERAS团队讨论并制定Ⅰ期心脏康复管理方案。护理人员对患者及家属详细介绍加速康复理念护理的相关知识,缓解患者的紧张情绪,提高患者护理依从性,帮助患者重新找回战胜疾病的信心。护理人员在术前1晚为患者进行药物助眠,护理人员收集患者的以往病史、体检及相关影像资料,评估患者的整体健康情况和手术可能存在的风险。告知患者及家属术前6h禁食,术前2h禁水,术前1晚使用开塞露灌肠而非传统的机械灌肠减少紧张焦虑情绪。术前1h护理人员对患者的心理情绪进行再次评估,并用语言鼓励患者,叮嘱家属多给予患者关心和陪伴,让患者感受到来自家庭的温暖。 (3) 术中护理。术前30min由手术室护士提前将手术室内的温度调控到26~28℃之间,提前将手术时所需要的器械准备好。护理人员对患者所需要的静脉输液及术中冲洗液提前放置在恒温箱内做好准备,避免刺激到患者静脉血管,引起术中低体温。在患者皮肤持续受压部位贴水胶体敷料保护,手术室护士要实时监测患者的血流动力学表现。 (4) 术后护理。根据心脏瓣膜置换术后Ⅰ期心脏康复的最佳证据评估患者既往史、生活方式和运动习惯,由主任医生,麻醉医生,康复理疗师共同评后判断患者是否可以进行心脏康复,并由责任护士和康复理疗师共同为患者实施康复锻炼。 具体方案: ①评估术后心肺功能、行徒手肌力检查及握力测量;观察并记录患者心率、血压、呼吸频率、血氧饱和度及手术切口和疼痛情况。 ②根据评估情况由主管医生、责任护士、康复理疗师共同协助患者按照气管插管未拔除、气管插管拔除早期、术后1~2d、术后3~4d、术后5~7d、术后7d至出院的时间线,进行综合呼吸训练、肢体功能训练。ICU期间气管插管未拔除以关节的被动活动为主,如拍背、关节活动、肌肉放松训练、采用雾化吸入、机械吸痰等方式协助排痰。ICU期间气管插管拔除后早期以呼吸功能训练为主,指导患者缩唇、腹式呼吸10~15min·次-1,2~3次·d-1。术后1~2d实施肺部功能训练+小关节功能训练,肺部功能训练包括吹气球训练5~10min·次-1,2~3次·d-1咳嗽训练5~10min·次-1,3次·d-1,拍背训练5~10min·次-1,3~5次·d-1。肢体功能训练包括腕、肘、踝、膝关节屈曲、内翻、外旋活动,双手抓握训练,10~15遍·次-1,2~3次·d-1。术后3~4d实施肺部功能训练+大节功能训练,肺部功能训练同前,大关节功能训练包括股四头肌收缩、爬墙动作、梳头、刷牙动作10~15遍·次-1,2~3次·d-1;床上及床边坐起5min·次-1,3次·d-1;床边站立5min·次-1,3次·d-1。术后5~7d实施肺部功能训练+离床活动,肺部功能训练同前,离床活动包括床边站立、床边行走循序渐进至步行距离35~100m。术后7d至出院实施肺部功能训练+离床活动距离增加,肺部功能训练同前,离床活动步行距离增加至160~200m。以上活动期间均在康复理疗师、康复护士督导下进行,活动期间如患者有心慌、气短、胸闷、体力不足等情况,呼吸≥30次·min-1,心率>静息心率20%,血氧<95%立即停止康复运动,并协助患者卧床休息,报告主管医生。次日康复运动前由主管医生评估后方可进行。 1.3观察指标 1.3.1两组患者术后临床相关指标比较 比较两组患者住院时间、排便时间、拔管时间、下床活动时间。 1.3.2两组患者术前1d及出院当天6MWT距离比较 该量表最初用于评估慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)患者的运动耐力,由美国胸科医师协会(American Thoracic Society,ATS)在20世纪80年代制定和推广。其后,该测试逐渐被应用于其他各种心肺疾病和慢性病患者的体力评估。6MWT要求受试者在平坦的地面上尽可能多地步行6min。记录下患者在6min内所能步行的距离,并根据这个距离评估他们的心肺功能和日常活动能力。RPE评分由瑞典心理学家贡纳尔·博格(Gunnar Borg)在20世纪60年代开发。博格开发了一个主观感知量表,用于评估个体在运动过程中的感知疲劳程度。 1.3.3两组患者术前1d及出院当天心功能指标水平变化比较 比较两组患者LVEF(正常范围55%~70%)、NT⁃proBNP(正常范围≤125pg·mL-1)、LVEDD(正常范围40~56mm)、LVESD(正常范围25~40mm)、BNP(正常范围≤100pg·mL-1)。 1.3.4两组患者术前1d及出院当天FIM评分比较 最初是由美国国家康复研究所(National Institute on Disability and Rehabilitation Research,NIDRR)在20世纪80年代开发的。FIM评分系统旨在通过对患者在日常生活活动中的独立性进行量化评估,帮助医疗专业人员制定康复计划、评估治疗效果以及进行患者预后预测。该量表包含身体舒适度、情绪状态、自理能力、心理支持及疼痛5个领域,总分200分,分数越高恢复质量越佳。 1.3.5两组患者术后并发症发生率比较比较 两组患者术后出血、心力衰竭、呼吸道感染、低心排综合征。 1.4统计学处理 采用SPSS26.0软件进行统计分析,计数资料以率(%)表示,无序资料行χ2检验;计量资料以均数±标准差表示,非正态分布的计量资料以M(Q1,Q3)表示,组间比较采用Mann⁃Whitney秩和检验。行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。 2 结果 2.1两组患者术后各项指标变化比较 护理后,观察组患者住院时间、排便时间、拔管时间、下床活动时间均低于对照组(P<0.05)。见表2。 2.2两组患者护理前后6MWT距离及RPE分级表现比较 观察组患者护理后6MWT距离高于对照组,且RPE分级低于对照组(P<0.05)。见表3。 2.3两组患者心功能指标水平比较 观察组患者护理后NT⁃proBNP、BNP、LVEDD、LVESD心功能指标水平均低于对照组,且LVEF指标高于对照组(P<0.05)。见表4。 2.4两组患者护理前后FIM评分表现 观察组患者的FIM评分中的身体舒适度、情绪状态、自理能力、心理支持、疼痛维度评分均高于对照组(P<0.05),见表5。 3 讨论 本研究结果显示,观察组患者术后各项临床指标应用时间均低于对照组(P<0.05)。由此分析可知,通过个体化护理计划的实施,患者恢复速度加快,心理压力减轻,同时也有助于减少医疗资源的使用,提升患者整体生活质量。ERAS理念强调术前、术中及术后多学科合作,以减少手术应激反应,加速患者康复。在Ⅰ期心脏康复护理中,术前对患者进行详细的健康教育,帮助患者了解手术过程及术后康复计划,这不仅能减轻患者的焦虑,还能提高其对康复的主动参与度。术中,通过优化麻醉和手术技术,尽量减少对患者身体的创伤,保持体温稳定,减少术中出血,这些措施都有助于术后快速恢复。如早期下床活动和呼吸训练,从而减少肺部感染和深静脉血栓的风险,个体化的护理计划还包括心理支持,帮助患者树立康复信心,积极面对术后挑战。此外,ERAS理念注重术后监测和随访,通过定期评估患者的康复情况,及时调整康复计划,确保患者在出院后能够继续得到有效的康复指导,不仅缩短了住院时间,还降低了再入院率,显著节省了医疗成本。 本研究结果显示,在ERAS理念指导下,观察组患者护理后6MWT距离及FIM评分高于对照组,且RPE分级低于对照组(P<0.05),表明Ⅰ期心脏康复护理在促进体外循环心脏瓣膜手术患者早期恢复中的作用不可忽视。观察组提出的ERAS理念强调术前、术中及术后的全程管理,旨在通过一系列循证医学措施来减少手术应激反应、加速患者康复。具体到Ⅰ期心脏康复护理,术前教育和心理准备是关键环节。通过对患者进行详细的术前宣教,包括手术流程、术后可能出现的症状及恢复过程中的注意事项,可以有效缓解患者的焦虑情绪,提高其对康复过程的信心。术中管理方面,ERAS理念提倡减少手术创伤和麻醉时间,尽量采用微创手术方式和精准麻醉技术,以减轻术后疼痛和炎症反应。术后早期康复护理则是实现快速康复的核心。早期下床活动、呼吸功能锻炼、逐步增加运动强度,都是Ⅰ期心脏康复护理的重要内容。在Ⅰ期心脏康复护理中,个体化的康复计划尤为重要。通过定期监测患者的心肺功能、运动耐力和心理状态,及时调整康复计划,可以最大限度地提高康复效果。研究表明,个体化的康复护理不仅能够有效延长6MWT距离和降低RPE分级,还能显著提高患者的FIM评分和长期预后。此外,Ⅰ期心脏康复护理还应注重多学科团队的协作,心脏外科医生、康复治疗师、营养师和心理医生等各专业人员的密切配合,是确保康复护理质量的关键。通过多学科团队的综合干预,能够全面提升患者的身心健康水平,促进其早日重返正常生活。 综上,Ⅰ期心脏康复是帮助体外循环心脏瓣膜手术患者建立正确康复理念、促进患者心脏功能恢复以及开展健康宣教的关键时期,在体外循环心脏瓣膜手术患者的康复过程中发挥重要作用。通过全程管理、个体化护理、多学科协作,能够显著改善患者的心肺功能和运动耐力,减少术后疲劳感,提高生活质量。因此,未来在心脏外科领域,应进一步推广和应用ERAS理念,并不断优化Ⅰ期心脏康复护理措施,以造福更多患者。

参考文献:略 作者:刘姣 徐宝玲 张冰 单位:西安市空军军医大学第一附属医院 来源:现代医学2025年1月53(1)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。