近期,《欧洲预防心脏病学杂志》(European Journal of Preventive Cardiology)发表社论,基于Yaow等学者的伞状综述(涵盖27项系统评价),深入剖析了女性2型糖尿病患者心血管风险高于男性的证据,并提出亟需临床与政策层面的变革。以下为详细解读:

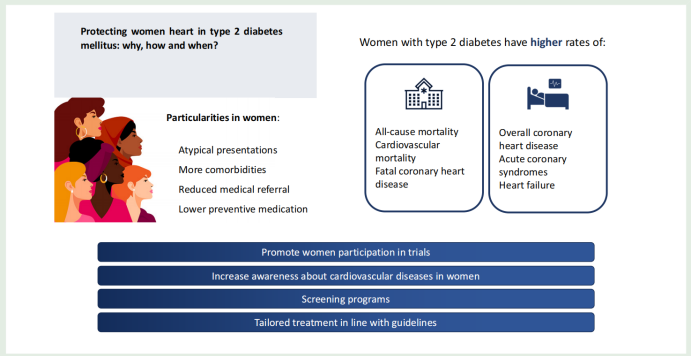

核心发现:数据揭示女性患者的严峻挑战 1.死亡率与心血管事件显著升高 全因死亡率:女性糖尿病患者较男性高 23%(基于纳入的观察性研究汇总数据)。 心血管死亡率:女性风险增加 31%,冠心病死亡率高 29%。 疾病负担:女性冠心病发病率高 18%,急性冠脉综合征(ACS)风险高 15%,心力衰竭(尤其是射血分数保留型HFpEF)发生率较男性高 22%。 2. 诊疗差异的量化证据 诊断延迟:女性确诊糖尿病时, 40% 已伴随至少一种心血管并发症(如无症状心肌缺血)。 治疗不足:女性接受预防性药物的比例较男性低 20%30%(如他汀、阿司匹林);在急性冠脉综合征中,女性接受PCI的比例低 15%,且等待时间平均延长 30分钟(Meta分析数据)。 3. 病理生理机制的特殊性 心脏结构与功能:女性心脏体积较小(平均左心室质量较男性低 25%),冠状动脉更细,易发生微血管病变,导致HFpEF高发。 代谢综合征与激素影响:绝经前确诊糖尿病的女性,因雌激素骤降,脂代谢紊乱(LDLC升幅较男性高 15%)加速动脉粥样硬化。 肥胖(女性糖尿病患者合并肥胖比例达 65%,男性为 55%)加重胰岛素抵抗,形成“恶性循环”。 为何风险更高?从生物学到社会学的多维解析 1. 临床偏见与症状不典型 症状差异:女性ACS患者中, 35% 表现为非典型症状(如乏力、恶心),男性仅 15%,导致误诊率增加 2倍。 合并症干扰:女性糖尿病患者合并抑郁症(风险高 40%)、自身免疫疾病(如甲状腺功能减退)的比例更高,掩盖心血管症状。 2. 临床试验的性别失衡 代表性不足:心血管药物试验中,女性占比仅 30%40%,且 80% 的研究未按性别分层分析结果。 老年与少数族裔缺失:非洲裔、亚裔女性在临床试验中占比不足 5%,导致药物疗效与安全性数据外推受限。 3. 全球健康不平等 地域差异:亚洲地区因筛查普及(如日本定期心血管风险评估),女性冠心病死亡率较北美低 12%;而中东地区因医疗资源分配不均,女性PCI治疗率仅为男性的 50%。 社会文化因素:部分地区仍存在“男性优先就医”观念,女性因家庭责任延迟就诊的比例高达 60%。 如何行动?从临床实践到政策改革的系统策略 1.临床路径优化 早期筛查:对绝经前确诊糖尿病的女性,每 6个月 检测BNP、颈动脉超声,识别亚临床心衰。合并肥胖或代谢综合征者,建议心脏磁共振(CMR)评估心肌纤维化。 精准用药: SGLT2抑制剂:降低女性心衰住院风险 27%(EMPAREG OUTCOME亚组数据)。 GLP1受体激动剂:减少女性主要心血管事件(MACE) 22%(LEADER试验)。 侵入性治疗平等化:建立性别敏感的胸痛中心流程,确保女性PCI治疗率与男性一致。 2. 研究与国际协作 女性专属试验: NCT05762952:评估新型抗炎药物在女性糖尿病患者中的心血管获益。 NCT04124120:探索妊娠期糖尿病患者的长期心血管管理策略。 数据标准化:呼吁世界卫生组织(WHO)建立全球女性心血管疾病注册库,纳入多族裔、跨地域数据。 3. 政策与公众教育 监管强制措施:美国FDA要求新药临床试验中女性比例不得低于 50%,欧盟EMA将老年女性(>65岁)纳入重点人群。 社区干预: 在低收入地区推广“女性健康日”,提供免费心血管风险评估(如血压、血糖、血脂检测)。 媒体倡导:通过短视频、科普文章提升女性对“沉默性心梗”的认知,强调“乏力、背痛”可能是预警信号。 结论:性别平等是心血管健康的基石 女性糖尿病患者的心血管高风险并非“生物学宿命”,而是可干预的系统性问题。临床医生需主动识别高危患者(如早发糖尿病、绝经前女性),结合指南推荐药物(SGLT2i/GLP1RA)实现“降糖护心”双目标;学术界应推动包容性研究,政策制定者需打破地域与文化的健康壁垒。唯有如此,才能实现“健康公平”的终极目标。 参考文献:略 作者:张诗源编译 来源:欧洲预防心脏病学杂志

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。