高血压是最常见的慢性非传染性疾病之一,也是心血管疾病最重要的危险因素。中国成人高血压患病率为27.5%,估测患病人数近3 亿,中青年人群高血压的知晓率、治疗率和控制率(“三率”)都较低。中青年大多为职业人群,每天约有1/3 的时间在工作中度过,生活压力大,往往会忽略自身的健康问题。因此,了解和预防中国中青年人群的高血压发病情况及影响因素具有非常重要的意义。

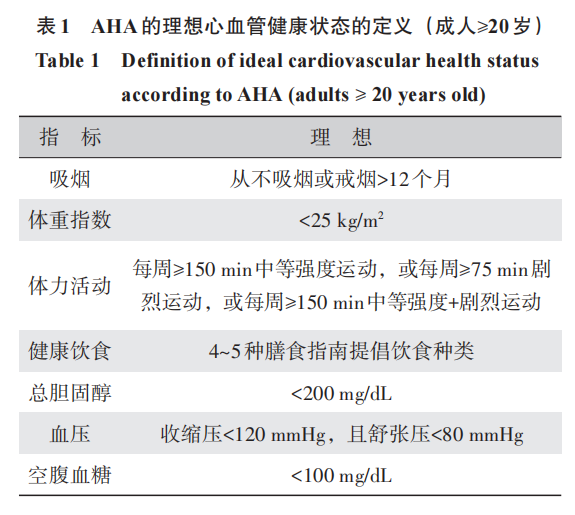

保持健康的生活方式是预防心血管疾病的基石。美国心脏协会(American Heart Association,AHA)提出了7 种健康行为和因素,包括4 项健康行为(吸烟、体重、运动、饮食)和3项健康因素(总胆固醇、血压、空腹血糖)衡量心血管健康。研究发现,心血管健康行为和因素与心血管疾病、脑卒中、癌症、糖代谢异常及全因死亡率显著相关。不健康的生活方式是高血压发病的重要危险因素。适度的运动较非理想运动的生活方式能减少高血压发生,超重和肥胖与高血压患病率明显关联,体重指数每增加5kg/m2发生高血压的风险增加49%。吸烟与高血压、冠心病、脑卒中等心血管疾病的高患病风险、高死亡率等不良结局密切相关。不健康饮食(如高钠、低钾)也是高血压发生的重要影响因素,钠摄入量与血压呈正相关关系,而增加蔬菜和水果的摄入则能降低高血压的发生。因此,生活方式的改变已成为高血压治疗的重要措施。

之前的研究多为单个因素与血压之间的关系,其中较少研究涉及多因素的共同作用,且已有研究多为横断面调查,不能很好地揭示其与高血压发生发展的因果关系。本研究利用中国南方职业人群队列数据,探讨中青年人群心血管健康行为和因素对高血压发病的影响,为高血压防控提供新的思路和手段。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

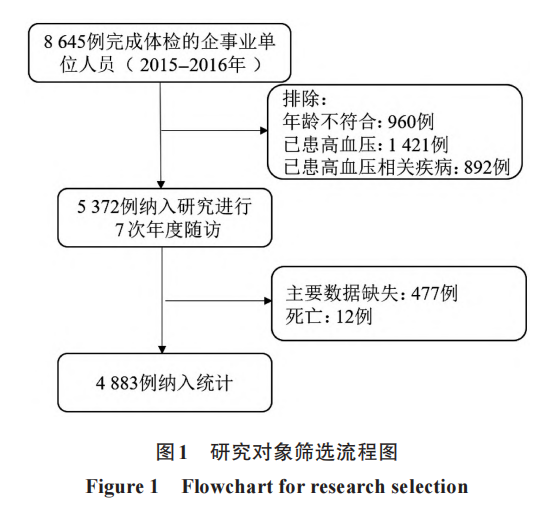

选择2015-2016年在中南大学湘雅三医院健康管理医学中心完成年度体检的企事业单位工作人员5 372 例作为观察队列。

纳入标准:

(1)基线年龄20~60岁;

(2)自愿填写健康问卷并同意参与健康管理随访,签署知情同意书。

排除标准:

(1)原发性和继发性高血压患者;

(2)曾经患冠心病、脑卒中、外周血管疾病者;

(3)入组时已明确诊断为慢性肾炎、肾病综合征、甲状腺功能亢进或低下、慢性阻塞性肺疾病等影响高血压发病的疾病者;

(4)妊娠期妇女;

(5)因各种原因不能配合完成研究随访者。本研究经过中南大学湘雅三医院伦理委员会批准(批件号:2015-S068)。

1.2 调查内容

1.2.1 问卷调查

包括姓名、性别、年龄、职业、受教育程度、生活方式(饮食、吸烟、饮酒、运动情况)、家族史、现病史、既往史和服用药物情况。

1.2.2 体格检查

由统一培训合格的专人应用标准技术方法完成身高、体重、腰围和坐位血压测量。身高、体重测量时穿单衣,脱鞋;腰围取肋弓下缘与髂嵴连线中点水平的周长。

1.2.3 实验室检查

测定研究对象的空腹静脉血,由检验科医师使用自动生化分析仪进行检测,包括:空腹血糖、甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、血尿酸、肌酐、尿素氮、谷丙转氨酶、血清白蛋白等。

1.3 相关诊断标准和定义

1.3.1 心血管健康状态

AHA 定义了4 项健康行为和3 项健康因素(见表1)。但由于中国居民饮食结构和运动的差异,对评估项目进行调整,根据中国居民膳食宝塔,将5 项健康饮食条目调整为:

(1)以谷类和豆类为主食;

(2)每日蔬菜水果摄入总质量≥500 g;

(3)每日红肉摄入量<100 g;

(4)每周经常摄入新鲜鱼肉和海产品;

(5)饮食口味清淡。

运动评估中,“每周运动时间”计算参照“国际体力活动问卷”:中等强度运动(包含搬/举轻物、骑自行车、跳交谊舞、打太极拳、擦窗户、手洗衣服、拖地板、吸尘、扫地等,不包括步行)=4.0×每日平均运动时间(min)×每周平均运动天数(d);高强运动(包含搬/举重物、游泳、足球、羽毛球、跳绳、跳健身操等)=8.0×每日平均运动时间(min)×每周平均运动天数(d)。另外,将从事重体力活动工作定义为运动理想状态。如7 项评价指标全部处于理想状态者,定义为“理想心血管健康”。按照心血管健康状态评定条目是否处于理想状态,计算“理想心血管健康指标数”:理想状态者计1 项,一般或较差状态计0项。

1.3.2 新发高血压

研究对象在入组时无高血压病史,且首次血压测量值收缩压<140mmHg,舒张压<90mmHg。在之后的随访中,根据诊室血压测量、家庭血压测量和动态血压测量的诊断标准确诊为高血压患者。

1.4 随访及终点事件判断

随访以2015-2016年完成第一次体检的时间为起点,之后每年的体检作为1次随访,到2022年12月,保证每位研究对象完成7次随访。本研究以随访中首次诊断高血压作为观察终点。

1.5 统计分析

所有数据从体检软件系统数据库导出。使用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量指标以表示,计数资料用率(%)表示,计量资料两者之间比较使用t检验,计数资料多组间比较采用χ2检验。应用多变量Cox比例风险回归模型比较不同理想心血管健康行为和因素人群间高血压的发病风险,以及理想心血管健康行为和因素的数量对高血压发病的影响,均校正了年龄、性别、职业、文化程度、饮酒情况、家族史等因素,风险比(Hazard Ratio,HR)作为效应指标。用乘积极限法比较各组高血压累积发病率的差异。双侧检验以P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

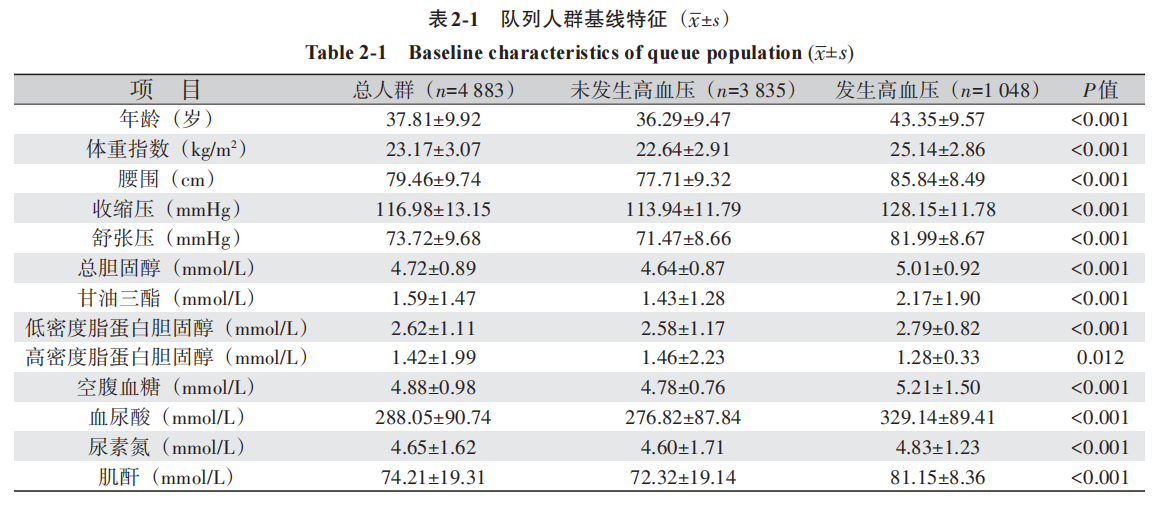

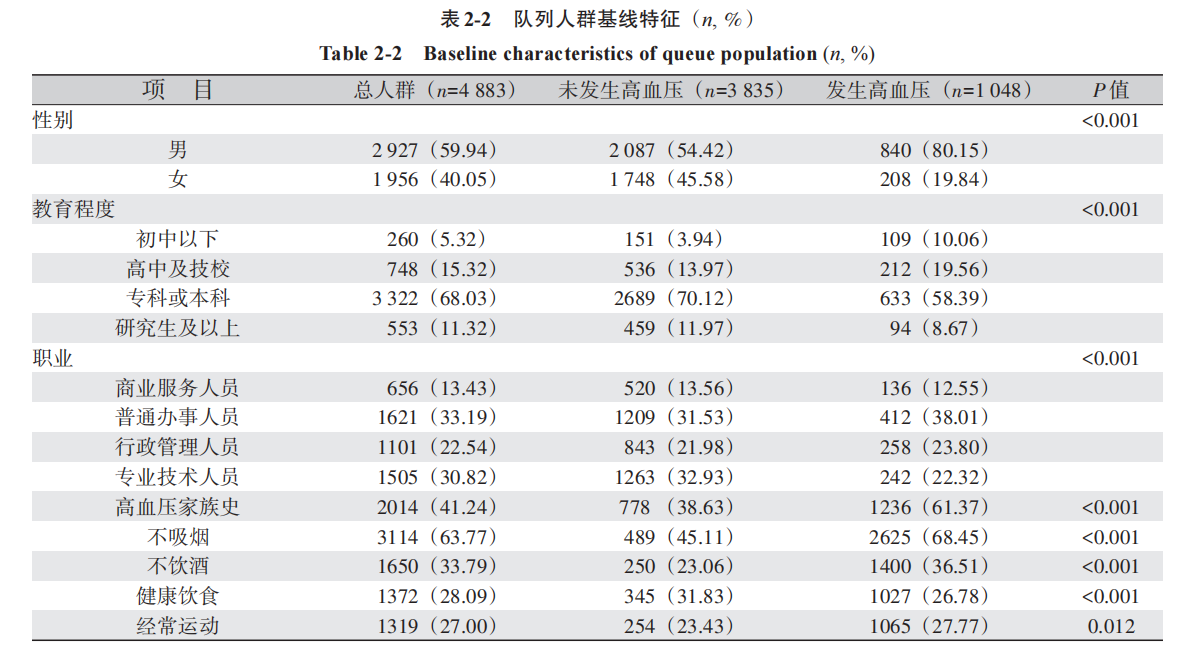

2.1 队列人群基线特征

最终纳入统计4883例,筛选流程见图1。平均随访5.33年,共完成了26005次随访,共1048例新发高血压患者,累积发病率为21.46%。根据是否新发高血压,将人群进行分组,基线情况见表2-1和2-2。研究对象入组时的平均年龄(37.81±9.92)岁,男性2 927例,女性1 956例。发生高血压的研究对象年龄、体重指数、腰围、血压、血脂、血糖和肾功能指标均高于未发生高血压的研究对象,差异有统计学意义(P<0.05)。并且男性发病率高于女性,学历及职业也存在差异。在未发病人群中,不吸烟、不饮酒、健康饮食的比例高于发病人群。

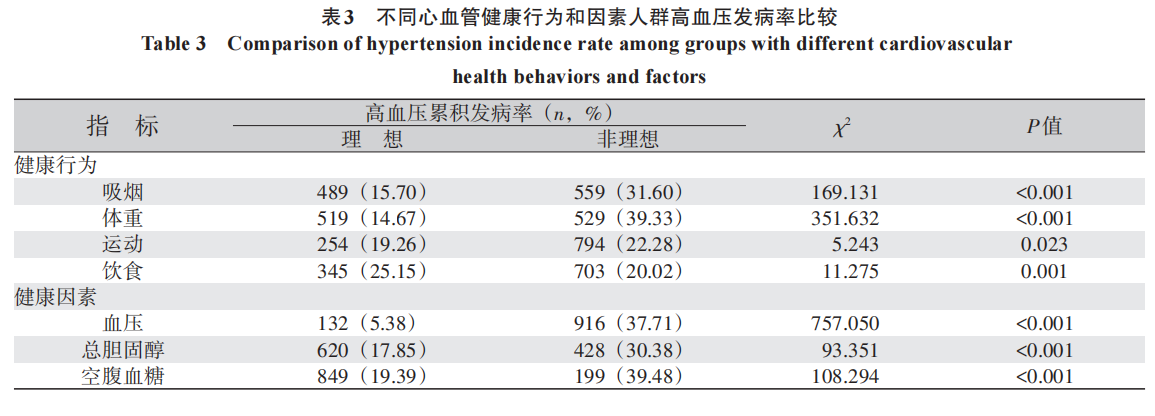

2.2 不同健康行为和因素人群高血压新发情况

总人群的高血压累积发病率为21.46%,女性为10.63%,男性高于女性为28.70%。各项心血管健康行为和因素人群高血压累积发病率比较见表3。理想状态的健康行为和因素均较非理想状态的高血压累积发病率低,不吸烟、理想体重、经常运动、理想血压、理想总胆固醇、理想血糖水平的人群高血压累积发病率分别为:15.70%、14.67%、19.26%、25.15%、5.38%、17.85%、19.39%,较非理想状态人群的差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.3 不同理想心血管健康行为和因素对高血压发病的影响

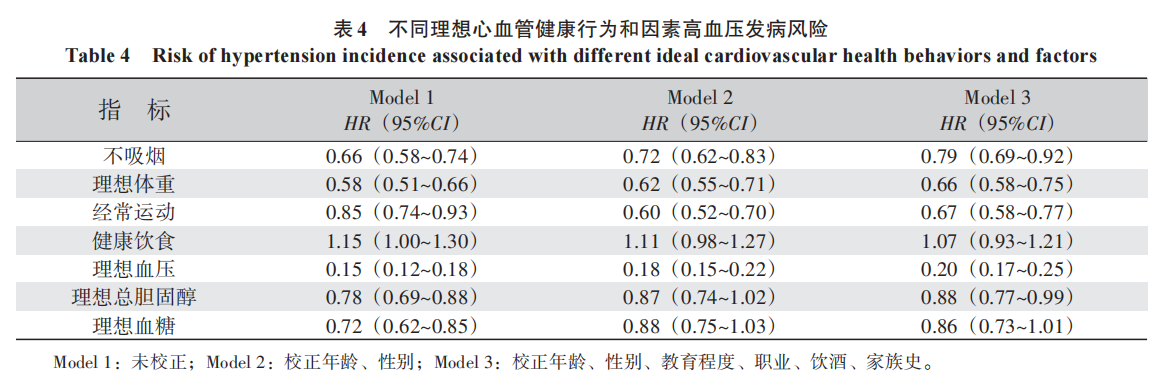

在全人群中,校正年龄、性别、教育程度、职业、饮酒、家族史后,不吸烟者高血压发病风险较吸烟者降低21% (HR=0.79,95%CI0.69~0.92),具有理想体重者,高血压发病风险较非理想体重者降低34%(HR=0.66,95%CI0.58~0.75),经常运动者高血压发病风险较非理想运动状态者降低33%(HR=0.67,95%CI0.58~0.77),基线血压处于理想状态者高血压发病风险较非理想血压者降低80%(HR=0.20,95%CI0.17~0.25),总胆固醇处于理想水平者高血压发病风险较非理想总胆固醇水平者降低12%(HR=0.88,95%CI 0.77~0.99),而饮食、空腹血糖对高血压发病风险的影响差异无统计学意义(P>0.05,见表4)。

2.4 理想心血管健康行为和因素数量对高血压发病的影响

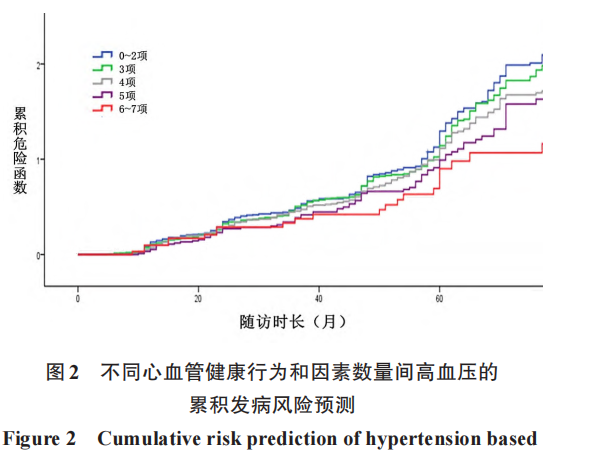

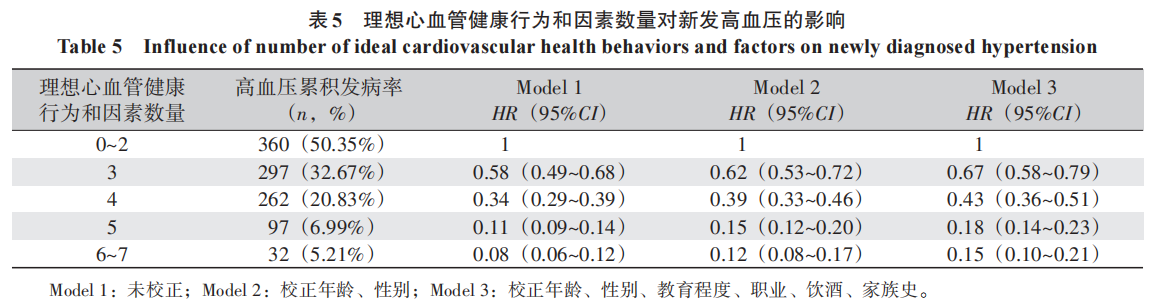

由于具有0 项和1 项理想心血管健康行为和因素的人数过少,将0~2 项的数据合并为1 组统计分析。同理,将6~7 项合并为1 组统计。研究对象中具有0~2、3、4、5、6~7 项理想心血管健康行为和因素者所占比例分别为14.64%、18.62%、25.76%、28.40%、12.57%,其高血压累计发病率分别为50.35%、32.67%、20.83%、6.99%、5.21%(见表5)。采用乘积极限法绘制不同理想心血管行为和因素数量组间发生高血压的累积风险函数曲线(见图2),随访期间不同组间高血压的累积发病风险有明显差异(P<0.001)。

在全人群中,与具有0~2 项理想心血管行为和因素者比较,具有3、4、5、6~7 项理想心血管行为和因素者,校正性别、年龄、教育程度、职业、饮酒、家族史后新发高血压的风险分别降低33%(HR=0.67,95%CI0.58~0.79)、57% (HR=0.43,95%CI0.36~0.51)、82%(HR=0.18,95%CI0.14~0.23)、85%(HR=0.15,95%CI0.10~0.21)(见表5)。

3 讨论

本研究通过连续7 年随访参加体检的在职企事业单位职工高血压患病情况,以新发高血压为随访终点,共完成了4883例研究对象的随访,其中1048例为新发高血压患者,累积发病率为21.46%。本研究发现,高理想心血管健康行为和因素暴露可以降低高血压病的发生,这种保护作用显示出剂量反应关系。

本研究发现,具有0~2、3、4、5、6~7 项理想心血管健康行为和因素者所占比例分别为14.64%、18.62%、25.76%、28.40%、12.57%。一项集合了2010年1月—2022年3月共59项关于心血管健康行为和因素与心血管疾病关系的荟萃分析显示,心血管健康行为和因素差、中等和理想的研究对象的平均比例分别为29.1%、52.1%和18.8%。另一项基于38 571名中国社区居民的研究显示,心血管健康行为和因素差、中和理想个体的比例分别为30.7%、56.9%和12.4%。这与本研究结果基本一致,可以看出完全处于理想状态的人群比例较少,无论是中国还是全球,都需要提高心血管健康行为和因素。

本研究最长随访时间为7年,平均随访时间为5.33 年,累积高血压发病率为21.46%。一项对韩国40岁以上人群的研究中,纳入10347名基线时无高血压的参与者,确定了2047例高血压事件,累积发病率为19.78%。脑卒中的地域和种族差异研究(Racial Differences in Blood Pressure Control Following Stroke,REGARD)对2930例血压正常的研究对象(20%为黑种人,80%为白种人)进行了中位数为9 年的随访,发现42%的参与者发展为高血压。另外,一项日本的研究对2912183例没有高血压病史的研究对象进行了约3年的随访,有201385名研究对象发生高血压,发病率约为7%。以上数据显示,不同国家和人群的高血压发病率存在差异,跟随访时间、种族、年龄、性别等均相关。但本研究对象作为平均年龄仅30 岁的中青年人群而言,每年4%的新发高血压发病密度也是要引起高度关注的。

本研究还评估了不同行为和因素之间对高血压发病的影响,结果表明,在降低高血压发病风险方面,这7 个因素的作用存在差异。基线血压、体重和运动的影响较大,饮食和血脂的影响相对较小。这一发现与之前调查个体因素的研究结果相似。而通过心血管健康行为和因素的定义,能将多种行为和因素整合比较,且进行量化,评估更为全面。本研究发现,具有0~2、3、4、5、6~7项理想心血管健康行为和因素者高血压累积发病率分别为50.35%、32.67%、20.83%、6.99%、5.21%,暴露在理想心血管状态下,明显降低高血压的发病率,多个良好状态的共同作用能显著拉开发病率之间的差距。Ueno等研究发现,非理想健康行为因素每增加1分,高血压发病HR 为1.11,健康行为和因素每改善1分,高血压发病的HR 为0.94。Plante 等在完全校正的模型中认为,理想心血管行为和因素评分每升高1分,发生高血压的风险降低6%。这与本研究结论基本一致。

高血压的发生是一个复杂的病理生理过程,理想的心血管健康行为和因素能降低交感神经活动、改善内皮功能、减少炎症和减少氧化应激等,虽然单个行为和因素均对降低高血压发病产生一定作用,但之间的协同效应更值得关注,6~7项理想因素较0~2项,高血压发病风险降低85%。本研究对象为职业人群,可以考虑通过职场心血管因素改善,提高理想行为和因素,如调整职工食堂的饮食结构、创建无烟厂区、与单位医务室联动加强血压和体重的监测等。通过综合的心血管健康行为和因素改善,提高在职人群的健康状况,控制慢病危险因素。

本研究的局限性:

(1)研究对象为中国南方某城市职业人群,他们的健康状况和享有的医疗资源可能优于其他地区,结果是否适用于其他民族和地区,还需要进一步的研究来确定;

(2)本研究入选时的问卷虽然涉及了相关饮食和运动的条目,但与AHA 定义的标准并不完全一致,研究过程中根据中国居民膳食指南及现状稍有修改,虽然可以基本反映人群膳食方面的状态,但与类似研究存在可比性差异;

(3)影响高血压发生还存在其他可能的行为及因素,如遗传特质、社会经济背景、社会支持情况以及心理健康状况等,本文没有全部纳入,因此对于混杂因素的校正可能不全面。

综上所述,本研究发现累积暴露于理想的心血管健康行为和因素与高血压发生的保护作用有关,这种保护作用表现出剂量反应关系。长期保持健康的生活方式在减少高血压进展和预防方面发挥重要作用。

参考文献:略

作者:颜磊 李莹 王建刚 杨娉婷

单位:中南大学湘雅三医院健康管理医学中心

中南大学湘雅三医院全科医学科

来源:生物医药转化2024年12月第5卷第4期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。