冠心病发生的原因是冠状动脉内形成的粥样硬化斑块导致管腔变狭窄,从而造成心肌血液供应不足,进而引起患者胸痛、心慌、下肢水肿、气喘等一系列症状,严重威胁患者的生命安全。经皮冠状动脉介入术(PCI)是冠心病的有效治疗方案,在临床应用较为广泛,可在一定程度上减缓冠状动脉的病变程度,但无法从根本上阻挡疾病的发展,且部分患者依从性较差,影响预后,因此,术后康复护理极为重要。有氧运动是一种低强度训练,可动员全身肌群参与,持续时间长且有规律,可提升患者的心肺功能,但有氧运动长期单一应用,效果有限。弹力带抗阻训练是一种特殊的阻力训练,可通过克服不同弹性阻力,从而发挥增加肌肉力量、围度及耐力的效果。本研究探讨弹力带抗阻训练结合有氧运动对年轻冠心病PCI术后患者的康复效果。

1 资料与方法

1.1一般资料:

选取2021年2月~2022年12月漳州市中医院收治的年轻冠心病PCI术后患者80例。按随机数字表法分为两组,各40例。对照组男25例,女15例;年龄21~42岁,平均(33.73±3.43)岁;病程1~4年,平均(2.42±0.56)年。观察组男21例,女19例,年龄20~44岁,平均(34.47±4.56)岁;病程1~4年,平均(2.37±0.44)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:

①符合《心血管疾病防治指南和共识》中冠心病相关诊断标准;

②入组前已行PCI手术时间大于3个月;

③患者或家属知情同意本研究。

排除标准:

①合并严重的躯体障碍及呼吸系统疾病者;

②依从性较差,中途退出研究者;

③具有精神疾病,无法进行正常沟通交流者。

本研究经医学伦理委员会审批。

1.2方法:

对照组实施有氧运动,训练前由康复医师对患者进行身体状况的评估,根据运动监测指标(最大耗氧及无氧阈值),决定患者的运动强度,并通过6min步行试验,对患者进行个性化的有氧运动训练。针对6min步行距离<300m的患者,采取的训练方案为:30min步行,后期可逐步调整患者的速度及步行距离,但需保持在患者耐受范围内;针对6min步行距离≥300m的患者,则采取的训练方案依次为:15min步行-20min慢跑-10min自行车。每周训练3次,持续训练12周。运动过程中需密切监测心电图及血压。观察组在上述基础上实施弹力带抗阻训练。包括直立外展、直立臂弯举、站姿直臂扩胸及站姿头后抗阻等。抗阻训练前患者先进行10min的放松训练,避免抗阻训练中肌肉拉伤等。训练前根据患者自身的运动情况制定相对应的训练方案,并选择合适的弹力带。初始阶段设置训练强度为40%10RM,训练2个月后根据患者自身情况进入提高阶段,将训练强度调整为60%10RM。在初始阶段重复抗阻训练5~10次,提高阶段重复抗阻训练12~13次,逐步增加训练量,直到达到10~15次。每周3次,初始阶段每天训练1组,提高阶段每天训练1~3组,坚持训练12周。

1.3观察指标:

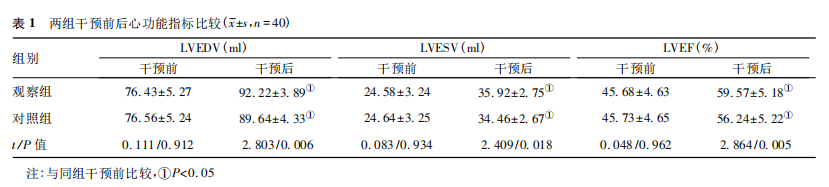

①心功能:采用彩色多普勒超声诊断仪检测LVEDV、LVESV及LVEF;

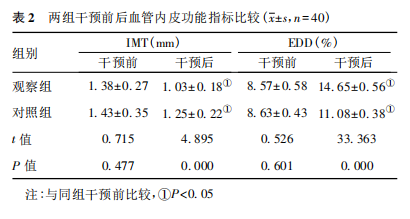

②血管内皮功能:使用超声诊断技术检测IMT及EDD;

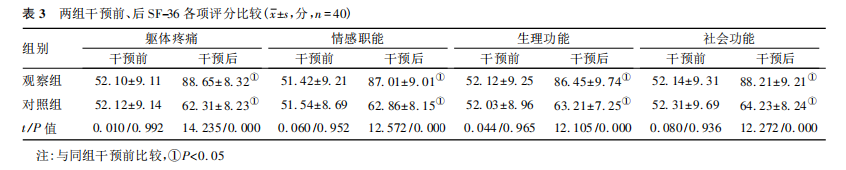

③生活质量:于干预前后,采取简明状况调查表(SF-36)进行评估,包含躯体疼痛、情感职能、生理功能及社会功能4个方面,每方面总分100分,评分越低生活质量越差。

1.4统计学方法:

采用SPSS20.0统计软件进行χ2检验及t检验。

2 结果

2.1两组心功能比较:

干预前两组心功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组LVEDV、LVESV及LVEF高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组血管内皮功能比较:

干预前,两组IMT及EDD比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后观察组IMT低于对照组,EDD高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组生活质量比较:

干预前,两组SF-36评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后观察组SF-36各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

冠心病是心内科常见的疾病之一,随着社会压力的增大,其发病年龄在我国呈年轻化趋势,青壮年患者一旦出现该病,其往往会表现出较强的侵略性及危害性,导致患者出现心肌梗死等疾病,对患者的生命安全造成严重的威胁,必须采取PCI手术使血管重新恢复畅通。PCI手术可快速开通梗死相关血管,改善心肌的血流供应,从而挽救患者的心肌,降低冠心病患者的死亡率,但未消除心血管危险因素,故术后康复护理工作尤为重要。

有氧运动是指人体在氧气充分供应情况下进行的体育锻炼,具有强度低、有节奏等特点。长期规律性的有氧运动,能够增加心脏收缩次数、心排血量等,改善肺通气及心脏功能,促进机体的血液循环,对改善冠状动脉动能、扩张血管等均有一定作用,同时能在一定程度上防控高血压、高血糖等危险因素。但其单一应用无法改善冠心病的远期预后,效果有限。本研究提示在有氧运动的基础上联合弹力带阻抗训练干预年轻冠心病PCI术后患者,可改善心功能及血管内皮功能,提高生活质量。分析其原因主要为:弹力带抗阻训练是一种身体通过对抗拉力,从而达到人体肌肉生长、力量增强的全程锻炼方法,安全有效。其通过重复训练增加心脏负荷,可有效维持心肌氧供平衡,促进冠状动脉侧支循环,从而提高患者的心肌功能,改善心脏的泵血功能。弹力带抗阻训练还可防止肌肉萎缩,帮助部分身体虚弱患者躯体功能恢复,降低跌倒等风险。此外,适度的运动锻炼还可使胆固醇、脂肪等不易在血管内膜沉积,有效防止动脉粥样硬化的发生与发展。血管内皮细胞受到多种病理因素的影响,其功能障碍与冠状动脉病变密切相关,同时也是引起冠心病发生的重要原因之一。在有氧运动的基础上加用弹力带抗阻训练,可抑制内皮细胞对单核细胞的黏附作用,从而发挥其对血管内皮细胞的保护作用。这两种训练方式可帮助患者养成良好的运动习惯,对身体技能的恢复有所帮助,同时还可让患者的心情得到放松,从心理、生理等多个环节提升患者的整体状态,从而达到提升康复效果的目的。因此,有氧运动与弹力带抗阻训练相互结合,可发挥协同作用,且训练方法多种多样,更易被患者接受,可充分地提高患者主动参与训练的积极性,帮助患者获得更好的康复效果。

综上,弹力带抗阻训练与有氧运动结合对年轻冠心病PCI术后患者的影响,效果显著,可改善心功能及血管内皮功能,提高生活质量。

参考文献:略

作者:简燕玉

单位:漳州市中医院

来源:吉林医学2025年1月第46卷第1期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。