肥胖是高血压患病率快速增长的主要驱动力,二者具有高度关联性,合并肥胖且排除继发性原因的高血压称为肥胖相关性高血压(ORH)。近些年,全球肥胖和高血压的发病率逐年上升,在肥胖的众多并发症中,高血压是最常见和主要的并发症。ZHANG等从中国健康与养老纵向研究中监测28个省份的10108名参与者,发现中国≥45岁人群的高血压和ORH发病率分别为39.1%和22.7%,近3/5的高血压患者患有ORH。在ORH的治疗中,降低血压与控制肥胖需同时兼顾,且降压效果与减重水平相关。临床除医学营养治疗和药物治疗外,运动也是重要的防治手段。《素问·至真要大论》云:“逸者行之”。防逸早动可起到行气血、助消化的作用。正如《伤寒直格》中提到的“久逸宜导引宣其积滞之气”。目前,指南推荐有氧运动作为常规运动形式,但由于该人群体质量(BW)较大和活动耐受力较差的体质特点以及运动场地的限制,运动的完成度和依从性多难以保证,使身体锻炼所带来的健康效益被大幅降低。ORH作为一种慢性病,治疗是一个相对长期的过程,患者的主观能动性也影响着疾病的治疗效果。因此,规律的运动监督、合适的运动处方以及高效的康复模式对于充分提高干预效果至关重要。

中国中医科学院广安门医院王师菡教授联合多名中医、运动医学及康复专家在总结前期成果及经验基础上,借鉴太极拳、八段锦等传统功法,与现代体育训练相结合,创立了具有中医特色的五体平衡操,其通过外练五体之筋、脉、肉、皮、骨,内练精、气、神调和五脏功能,平衡阴阳,在课题组前期慢性病康复中应用广泛。“医院-体育馆-社区”康复模式是课题组针对心血管慢性病构建的三级康复管理模式,在既往医院介导康复的基础上,合理深化运动的规范度、强度及频率,打破医疗场所的限制,将康复场所扩展至体育馆和社区。研究显示,从医院过渡到社区甚至家庭的管理模式已在部分疾病的康复中显示出明显优势。基于此,本研究采取随机对照试验,将运动处方与运动模式相结合,深入探究“医院-体育馆-社区”康复模式下的五体平衡操训练对ORH患者血压、形态学、心血管风险因素和生活质量的影响,探索一种安全、有效且有利于临床推广的康复技术。

1 对象与方法

1.1 研究对象

1.1.1 病例来源

选取2022年6月—2023年12月在中国中医科学院广安门医院就诊的ORH患者84例作为研究对象。

1.1.2 诊断标准

参照《肥胖相关性高血压管理的中国专家共识》拟定如下:(1)肥胖,BMI≥28.0kg/m2和/或腰围(WC)≥90cm(男)/85cm(女);(2)高血压,收缩压(SBP)≥140mmHg(1mmHg=0.133kPa)和/或舒张压(DBP)≥90mmHg,或已患高血压正在服用降压药。

1.1.3 纳入标准

(1)年龄为18~75岁,自愿参与本研究,并签署知情同意书;(2)符合ORH诊断标准且病情稳定;(3)高血压分级属1级(SBP为140~159mmHg,DBP为90~100mmHg);(4)入组前未服用降压药及减重药物者,或曾服用药物但入组前已停药2周及以上者,或规律服用降压药物2周及以上但血压仍未达标者;(5)能够配合进行血压监测、常规检查、治疗计划的执行;(6)无规律运动习惯者,近3个月未进行系统性锻炼。

1.1.4 排除标准

(1)精神异常及运动障碍者;(2)继发性高血压或继发性腹型肥胖者;(3)合并严重心脑肾血管病变尚未稳定者;(4)妊娠或哺乳期妇女;(5)既往或目前患有肿瘤疾病或其他可能影响短期存活的致死疾病史;(6)患有较严重的骨关节疾病,无法配合试验要求者。

1.1.5 剔除标准

(1)未按规定试验方案进行运动者;(2)因各种原因拒绝评估或自动脱落导致无法判断临床疗效者;(3)干预过程中,患者因病情变化新增药物治疗者;(4)中途自动退出者。

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计

本研究设计为前瞻性随机对照试验。研究对象分为对照组与试验组,采用组内前后比较以及组间平行比较的对照方法。

1.2.2 样本量计算

采用第3版《医学统计学》中完全随机设计两样本均数比较的样本量公式进行估算:n=2×[(µα+µβ)×σ/δ]2+1/4µα2。按照试验组和对照组1:1的比例安排病例数。取α=0.05,1-β=0.9,双侧检验,µα=1.96,µβ=1.28。本研究样本量估算以SBP为效应指标,根据既往文献,取δ=10mmHg,σ=12.5mmHg。将以上数值代入样本量公式,考虑20%的脱落,预计每组需要样本42例,共84例。

1.2.3 随机隐藏

随机隐藏由负责受试者医师之外的研究者完成。依据患者的就诊时间对符合纳入标准的84例患者依次编码,使用SPSS 26.0在线随机数生成器,设定最小值为1,最大值为84,随机生成84个不重复整数。将生成的前42个随机数设为试验组,后42个设为对照组。将随机序列放在不透光密封的信封中,除随机序列生成者外,在受试者入组前其他研究者均不知道随机序列。当符合标准的受试者入组时,按顺序依次打开准备好的信封,根据分组情况进行对应的干预。

1.2.4 盲法

由于运动干预的性质,本研究属于开放性研究,故无法设计受试者和治疗者盲法。为最大限度避免试验结果受人为因素影响,对数据统计和分析者进行单盲。此外,避免不同组别的受试者之间交流。

1.2.5 伦理监管

本研究已在中国临床试验注册中心完成注册(注册号:ChiCTR2200060360),并通过中国中医科学院广安门医院伦理委员会批准(批件编号:2022-030-KY),所有患者纳入研究前均已签署知情同意书。

1.3 干预方案

两组受试者均接受相同的生活方式干预。对照组配合中等强度的有氧运动,试验组配合基于“医院-体育馆-社区”康复模式的五体平衡操训练,干预持续6个月。

1.3.1 指南指导下的生活方式干预

参考《肥胖相关性高血压管理共识》和《中国高血压防治指南(2018年修订版)》制定,主要包括:采用低钠富钾饮食,每日食盐摄入量<2000mg(氯化钠5g),钾摄入>3.5g;控能量平衡膳食,每日能量摄入男控制在1500~1800kcal,女控制在1200~1500kcal;戒烟限酒,酒精摄入量男≤25g/d,女≤15g/d;减轻心理压力,保持情绪愉快。

1.3.2 基于“医院-体育馆-社区”康复模式的五体平衡操训练

(1)五体平衡操运动处方:五体平衡操包括热身(10min)、主体运动处方练习(40min)和放松(10min)3部分。热身准备包括交替提膝摸脚、对侧踢腿和左右转腰等动作,防止运动过程中出现运动损伤;第二阶段以益肺、健脾、养心、强肾、疏肝的调节五脏基本动作练习和五体平衡操整体练习为主,其涵盖了意识、呼吸和躯体的综合训练,使患者在运动过程中实现对机体的力量、平衡性、柔韧性、注意力和情志的全面改善,结合患者的主观劳累感受,建议BorgScale控制在11~15级;第三阶段的放松调息练习包括手臂、肩膀、腿部等部位的拉伸和站桩调息,以防止运动后的肌肉损伤。

(2)“医院-体育馆-社区”的康复管理模式。①医院干预阶段:以医院为干预主体,由专业医师、运动康复师组成的康复团队,预先进行运动能力和风险的评估,给予2次/周的运动干预,持续1个月,实现诊疗-评估-康复全程覆盖,为康复模式的起始期。②体育馆干预阶段:医院干预结束的受试者进入体育馆干预模式,与周边体育馆合作,在专业医师指导下,由运动康复师监督完成3次/周的五体平衡操强化锻炼,持续2个月。实现频率更快、强度更高且安全科学的康复训练,为康复模式的强化期。运动康复师通过细致的讲解、示范和现场纠正,确保患者能够准确掌握每个动作的要领和技巧,达到最佳的训练效果。与此同时,由医师组成科研协调员对每月血氧监测仪数据进行评估跟进,及时了解患者的身体负荷情况和运动疲劳程度,判断训练强度是否适宜。并与运动康复师进行沟通,依据患者的具体情况对康复方案进行调整,保证患者在安全条件下获得更高质量的康复训练。③社区干预阶段:体育馆康复结束后进入社区干预模式,在专业医师和运动康复师监督指导下,由社区医师对患者进行4次/周的五体平衡操固化锻炼干预,持续3个月,实现步行15min可达,以社区为单位,社区医师为主导的由点及面的康复管理,为康复模式的巩固期。社区医师不仅对患者进行康复指导和健康教育,同时还积极促进社区患者之间的交流和互动,营造积极向上、互帮互助的康复氛围,进一步提高患者的依从性,巩固康复效果,为其回归正常生活打下坚实基础。

1.3.3 常规有氧康复训练

由专业运动康复师指导进行常规有氧康复训练。每次训练60min,包括10min热身训练、40min有氧运动、10min拉伸放松,形式以快走、慢跑、骑车等中等强度有氧训练为主。干预第1个月,受试者需完成≥2次/周的有氧运动;干预第2~3个月,受试者需完成≥3次/周的有氧运动;干预第4~6个月,受试者需完成≥4次/周的有氧运动。

1.3.4 质量控制

全程训练课程由具有国家行业资质认证的康复医师指导。研究者将运动处方录制成视频,提前发送给试验组成员作为日常学习训练资料。医院干预阶段为五体平衡操学习阶段,医院康复活动室提供集中学习和训练场地,以技术动作讲解和分解训练为主,康复医师对受试者动作进行指导和监督,医院干预阶段结束后进行动作规范考核。考核通过后,患者可顺利进入体育馆和社区干预阶段,每次集体训练进行签到,在家自行训练者需提交视频打卡。两组患者训练过程中均提供心率血氧监测仪监测心率和血氧饱和度,运动时以靶心率衡量运动强度,中等强度靶心率=(最大心率-静息心率)×(50%~80%)+静息心率,最大心率=220-年龄。如运动过程出现眩晕恶心、头部疼痛、呼吸短促等情况,应立即停止训练,并报告医师处理。

1.4 观察指标

1.4.1 血压

患者均于8:00~9:00在医院诊室进行测量,平静休息至少5min后用上臂式医用电子血压计(型号:欧姆龙hbp-1300)测量SBP和DBP,相隔2min重复测量,取平均值。每次测量后计算平均动脉压(MAP),计算方法为(SBP+2×DBP)/3,取整数。分别在干预前、干预1个月(医院阶段结束)后、干预3个月(体育馆阶段结束)后、干预6个月(社区阶段结束)后测量。

1.4.2 形态学指标

干预前和干预后,采用身高体重秤测量(型号:SUHONGRGZ-200)身高和BW,要求受试者空腹,排空膀胱,脱去外衣,仅穿贴身衣物,平静呼吸,直立测量,并计算BMI,BMI=BW/身高2。以第12肋骨下缘与髂前上棘连线中点的水平位置测量WC;以经耻骨联合,股骨粗隆水平径线、臀部最突出部位为周径测量臀围(HC);计算腰臀比(WHR)和腰高比(WHtR),WHR=WC/HC,WHtR=WC/身高,数值均精确到0.1。

1.4.3心血管风险因素检测。干预前和干预后,于8:00~9:00采集受试者禁食一夜后的空腹静脉血,以全自动生化分析仪检测空腹血糖(GLU)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)水平。静脉血样本离心后分离血清,采用ELISA试剂盒检测血清中人神经酰胺(Cer)水平。

1.4.4 生活质量评价

干预前和干预后,采用焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)评估受试者的焦虑/抑郁状态,SAS和SDS各包含20个条目,各条目均采用4级评分,各条目得分相加后乘以1.25取整数值,即标准分。采用生活质量调查简表(SF-36)评价患者的生活质量,SF-36由美国波士顿健康研究所研制,从生理功能、生理职能、一般健康状况、精力、躯体疼痛、社会功能、情感职能和精神健康8个方面全面评价与健康相关的生活质量,得分越高表明受试者健康状况越好。采用匹兹堡睡眠质量指数表(PSQI)评估受试者的近期睡眠情况,PSQI总分由7个部分组成,每个部分按0~3分计分,总分范围0~21分,分数越高表明受试者睡眠质量越差。

1.4.5 安全性评价

记录干预期间包括心源性死亡、非致死性脑卒中和非致死性心肌梗死在内的主要心血管不良事件(MACE)的发生情况,以及骨骼肌肉等运动损伤情况。

1.5 统计学方法

采用SPSS 26.0软件进行统计分析,符合正态分布的计量资料以(x̅±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验;不符合正态分布的资料以M(P25,P75)表示,组间比较采用Mann-WhitneyU检验,组内比较采用Wilcoxon符号秩检验。计数资料以相对数表示,组间比较采用Pearsonχ2检验。对两组干预阶段4个时间点的血压采用重复测量资料的方差分析进行比较。以P<0.05为差异有统计学意义。安全性分析采用描述性统计。

2 结果

2.1 试验完成情况及患者一般资料

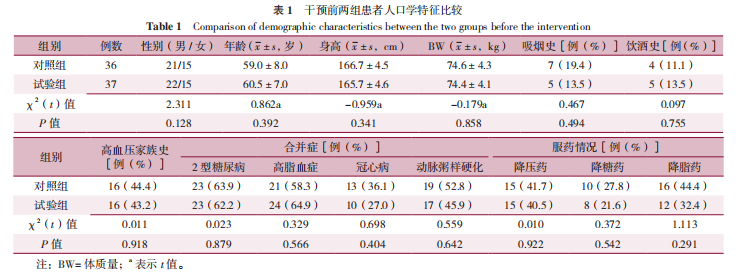

纳入的84例患者中,11例由于个人原因退出研究(试验组5例、对照组6例),最终完成试验的有效病例共73例(试验组37例、对照组36例),总脱落率为13%。两组完成试验患者的性别、年龄、身高、BW、吸烟史、饮酒史、高血压家族史、合并症情况和服药情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 两组患者干预前后不同时间点血压比较

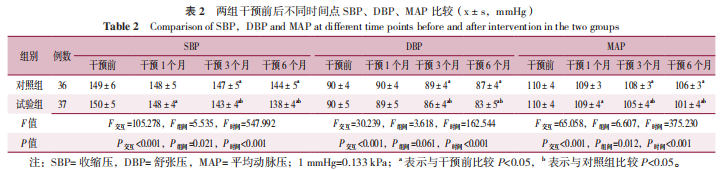

组别与时间对SBP、DBP、MAP存在交互作用(P交互<0.05);组别对SBP、MAP主效应显著(P组别<0.05),对DBP主效应不显著(P组别>0.05);时间对SBP、DBP、MAP主效应显著(P时间<0.05)。干预前,试验组和对照组sbp、dbp、map比较;差异无统计学意义(t=0.373,p=0.710;t=-0.024,p=0.981;t=0.040,p=0.968)。干预1个月后,试验组sbp、dbp、map与对照组比较,差异无统计学意义(p>0.05);干预3个月、6个月后试验组SBP、DBP、MAP低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

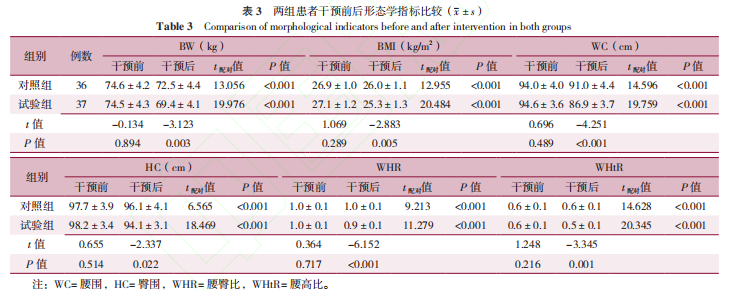

2.3 两组患者干预前后形态学指标比较

组间比较显示,两组患者干预前BW、BMI、WC、HC、WHR、WHtR比较,差异无统计学意义(P>0.05)。经过6个月的康复训练,试验组BW、BMI、HC、WHR、WHtR低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。组内比较显示,两组患者干预后BW、BMI、HC、WHR、WHtR均比干预前降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

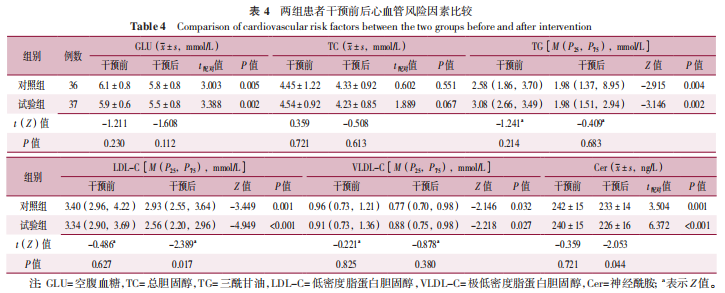

2.4 两组患者干预前后心血管风险因素比较

组间比较显示,两组患者干预前GLU、TC、TG、LDL-C、VLDL-C、Cer比较,差异无统计学意义(P>0.05)。经过6个月的康复训练,试验组LDL-C、Cer低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);试验组glu、tc、tg、vldl-c与对照组比较,差异无统计学意义(p>0.05)。组内比较显示,两组患者干预后GLU、TG、LDL-C、VLDL-C、Cer均比干预前降低,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者干预后tc与干预前比较,差异无统计学意义(p>0.05),见表4。

2.5 两组患者干预前后生活质量评价比较

组间比较显示,两组患者干预前SAS、SDS、SF-36、PSQI得分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。经过6个月的康复训练,试验组SF-36得分高于对照组,SAS、SDS、PSQI得分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。组内比较显示,对照组sas、sds、psqi得分干预前后比较,差异无统计学意义(p>0.05);对照组和试验组干预后SF-36得分高于干预前,差异有统计学意义(P<0.05);试验组干预后SAS、SDS、PSQI得分低于干预前,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

2.6 安全性评价

研究过程中,试验组及对照组均未发生MACE,且无运动损伤情况出现。

3 讨论

ORH作为一种长期持续的慢性病,在我国的发病率正在日益增长,不仅严重影响人们的生活质量,还带来了巨大的经济负担。研究显示,即使在代谢健康的人群,肥胖表型依然与高血压发病风险增加显著相关,BMI升高可进一步加重高血压患者的心脏重塑、动脉硬化、肾损害等靶器官损伤,WC增加也意味着更高的死亡风险。在ORH的治疗中,降低血压与控制肥胖需兼顾,既要考虑近期效果,又要着重考虑远期效益,常规的降压和减脂药物在治疗中存在副作用多、经济负担重、返诊频繁等缺点。运动疗法作为ORH治疗环节中重要的非药物治疗方案,具有减轻肥胖,降低血压,减少并发症的治疗潜力,对于预防心血管事件的发生具有积极意义。BAYKAL等的研究证明,基于运动的心脏康复降低肥胖高血压患者SBP的效果优于非肥胖高血压患者。目前ORH的运动方式多样,西医运动处方主要基于现代医学理论和患者的个体指标而制定,多采用有氧运动和抗阻运动等形式,注重运动的量化和规范化,强调“以动为主”的训练核心。本研究所利用的五体平衡操立足于中医理论中的整体观思想,强调形神兼备、内外合一的练功方法,以求达到“动静结合,心与意合,气与力合”。相较于西医运动处方更注重平衡阴阳,培植正气,调整人体的气血状态、强调预防和促进机体的自愈能力。

本研究结果显示,五体平衡操和有氧运动均能降低患者的血压水平,并且血压均随时间增加而逐渐下降,试验组较对照组降压幅度更大,降压速度更快,尤其在干预3个月和6个月后试验组降压效果较对照组表现出明显优势(P<0.05)。于海兰在八段锦干预104例肥胖高血压患者的研究中也发现,坚持锻炼12个月的八段锦对SBP、DBP、BW和WC均具有明显改善作用。有研究指出,传统运动对血压的改善作用可能与降低血清血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)和内皮素-1(ET-1)水平,增加一氧化氮(NO)水平有关。本研究在既往研究基础上加入了MAP这一结局指标,MAP代表1个心动周期中外周血管的总平均压力,相较SBP和DBP这种单一的血压指标,MAP能更稳定和全面地评价高血压病患者的血压控制状况和血管功能。相关研究也表明,MAP不仅能够影响动脉硬化的进展,还是全因死亡率增加的独立危险因素。本研究中试验组在干预3个月和6个月后MAP均低于对照组(P<0.05),说明五体平衡操是管理高血压、预防动脉硬化的有效工具。对于形态学指标而言,试验组康复后BMI、WC、BW、WHR和WHtR均较康复前降低(P<0.05),同时低于对照组(P<0.05),表明规律性且整体性的五体平衡操较常规有氧运动更能起到减重和改善人体形态的作用。

ORH患者由于胰岛素抵抗、脂肪稳态失衡等发病机制,最易合并糖脂代谢的紊乱,发展为代谢综合征,显著增加心脑血管疾病的发生风险。通过对比干预前后的数据,试验组和对照组干预后GLU、TG、LDL-C、VLDL-C、均比干预前降低(P<0.05),说明运动是改善机体糖脂代谢的有效方式。但干预后试验组和对照组比较,glu、tc、tg、vldl-c未见明显差异(p>0.05),这与前期CHAN等的研究结果一致,但在这项试验9个月随访时,太极拳组较快走组对GLU的降低幅度更大,这可能其与随访周期较长有关,也提示了太极运动在降低GLU中的长期有益效应。神经酰胺是一类具有生物活性的鞘脂,参与了细胞凋亡、炎症、应激等多种生物学过程,与动脉粥样硬化的进程有关。近年来,不断有研究发现Cer能够预测心血管高风险患者的死亡风险,甚至其预测价值超过了目前常用的LDL-C。本研究中试验组康复后LDL-C、Cer均低于对照组(P<0.05),由此推测基于“医院-体育馆-社区”模式的五体平衡操运动有助于减少MACE的发生。

《中国心血管健康与疾病报告2022》指出,在美国等发达国家心血管病发生风险逐年下降的同时,我国心血管病患病率及致死率仍在上升,其关键因素在于我国心血管病预防和康复中患者的参与性和依从性不容乐观。目前我国的心脏康复工作多集中于发达地区的三级甲等医院,但由于场地容量小、路程时间长、经济负担大等问题,对康复管理带来了一定的局限性,导致临床的康复效果并不理想。探索医院外的康复管理模式可以在一定程度上缓解医院康复资源的紧张,减少场地、距离和费用的影响。本研究在医院干预的基础上,创新性地将体育馆、社区纳入康复地点,提出基于“医院-体育馆-社区”的三级康复管理模式。在医院康复保证安全的基础上,合理深化运动的规范度、频率及强度,打破医疗场所的界限,通过医师,运动康复师等多方面合作,使康复向基层下沉。本研究中,试验组SBP、DBP、MAP在医院阶段结束后与对照组比较无统计学差异(P>0.05),而在体育馆阶段和社区阶段结束后较对照组同时期降低(P<0.05)。且经过6个月的训练,试验组SAS、SDS和PSQI评分均较康复前降低(P<0.05),并低于对照组(P<0.05),而对照组sas、sds和psqi评分干预前后比较无统计学意义(p>0.05)。康复后试验组和对照组的SF-36评分均提升(P<0.05),试验组高于对照组(P<0.05),提示基于“医院-体育馆-社区”模式的五体平衡操运动有助于改善ORH患者的焦虑抑郁状态、生活质量和睡眠质量。究其原因,这种基于从医院过渡到社区的群体干预模式有助于形成群体化的鼓励监督机制,增强患者的自我管理意识,提高患者的配合度,有助于固化康复习惯,从而产生良好的长期降压效应。肥胖和高血压的躯体疾病与焦虑抑郁和睡眠障碍的发生密切相关,之间相互影响,甚至形成恶性循环。该康复模式所形成的群组支持、同伴鼓励和陪伴效应也能提高患者的社会功能、社交满意度、增强自信心,减少孤独感,具有极大的精神、心理及身体效果,配合基于中医理念的五体平衡操,能进一步使患者放下压力,调节身心,稳定情绪。

4 小结

基于“医院-体育馆-社区”康复模式的五体平衡操运动可改善ORH患者的血压和形态学指标,提高患者的生活质量,其疗效优于常规有氧运动,同时降低血清Cer水平,一定程度反应了该运动方案降低心血管风险的潜在有益效应。但由于本研究为单中心临床研究,共纳入84例患者,样本量仍存在不足,未来应考虑开展多中心、大样本的随机对照试验以提高研究的精准度。其次,本研究重点评估了五体平衡操在ORH人群的临床有效性和安全性,未探索相关生物标志物和分子机制,是否可能与血管内皮功能改善、减轻炎症反应、调节神经内分泌系统、调控细胞自噬等有关,未来还需完善基础研究予以进一步论证。

参考文献:略

作者:杨盈天[1][2] 吕乾瑜[1] 吴茜[1] 侯信铮[1] 宋建钧[3] 叶雪姣[1] 杨晨艳[1] 王师菡[1]

单位:中国中医科学院广安门医院心内科[1]

北京中医药大学临床医学院[2]

中国中医科学院广安门医院呼吸科[3]

来源:中国全科医学

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。