目前,我国约有3.3亿人患有心血管疾病,随着心功能恶化,临床上各种心血管疾病将进展为心力衰竭(heart failure,HF)。心力衰竭在临床上比较常见,是一种复发率高、死亡率高的疾病。目前我国大约有1500万心力衰竭患者,其中大概1.61%的患者处于缓解期,更有大约一半的心力衰竭患者会在5年内死亡。2005年欧洲心脏病学会(ESC)心脏康复和运动生理学工作组认为,运动康复是慢性心力衰竭患者有效的二级预防措施,适用于症状稳定的慢性心力衰竭患者。2016年欧洲心脏病学会发布的《急慢性心力衰竭诊断与治疗指南》中,鼓励患者自发进行规律、适当的有氧运动。适当规律的有氧运动会降低心力衰竭的复发率,提高患者生活质量,降低 5年内死亡率。但心力衰竭患者往往因运动时的心悸、疼痛、呼吸困难等不适感,以及可能会发生的意外事故,产生运动恐惧。运动恐惧(kinesiophobia)的概念于1990年由Kori等提出,我国学者胡文将kinesiophobia汉译为恐动症,是指患者因害怕疼痛性伤害或再次伤害的脆弱感而产生的一种对运动或活动过度的不合理恐惧。国外对运动恐惧的研究起步较早,大多数研究集中于腰腿痛、腰椎间盘突出、胸外科手术、癌症等疼痛相关领域,国内对于运动恐惧的研究已扩展到心脏病患者,研究方向集中在心肌梗死以及冠心病PCI (经皮冠状动脉介入治疗手术)术后患者运动恐惧现状调查,但对心力衰竭患者运动恐惧现状及影响因素的研究较少。本研究旨在调查心力衰竭患者运动恐惧现状及影响因素,以期改变心力衰竭患者对运动的错误认知,推动其自发运动,进而提高生活质量,加快复康速度。

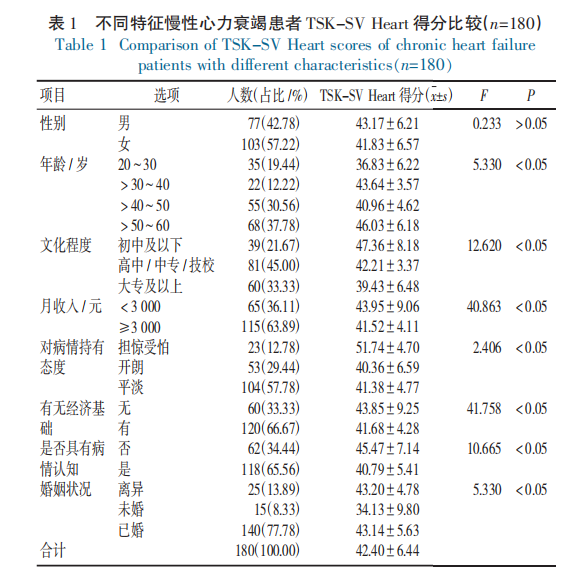

1 对象与方法 1.1 研究对象 本研究选取2023年2—5月泰安市某三甲医院收治的 180名慢性心力衰竭患者作为研究对象。 纳入标准: (1) 年龄为20~60岁,按照中华医学会心血管病学分会临床诊断标准确诊为慢性心力衰竭且病情稳定者; (2) 意识清楚且能独立或者在研究者的帮助下完成问卷填写者; (3)自愿参加本次研究者。 排除标准: (1) 合并有精神障碍等严重疾病者; (2) 由于各种原因导致肢体运动功能障碍且尚未恢复正常者。 本研究为横断面研究,涉及一般资料调查问卷 8个变量,心脏病病人运动恐惧量表(TSK-SV Heart)4个维度,总变量为12个。根据横断面研究样本量为总变量的5~10倍的原则,并考虑到 20%的无效样本,计算样本量为72~144名。本研究最终纳入180名慢性心力衰竭患者,样本量符合标准。 1.2 研究方法 1.2.1 一般资料调查问卷 该问卷为自行设计,研究者在大量阅读文献的基础上,结合临床实际,与导师讨论后修订而成。包括研究对象的性别、年龄、婚姻状况、文化程度、月收入、对病情持有态度、有无经济基础、是否具有病情认知8个变量。 1.2.2 TSK-SV Heart 该量表是由瑞典的Bäck博士在2012年根据疼痛患者的运动恐惧量表(TSK)改编而成,包括危险感知、害怕受伤、运动回避、功能紊乱4个维度共17个条目。危险感知维度代表患者自身对心脏病可能发生危险的感知,包括4个条目;害怕受伤维度代表患者对运动后可能产生的不良后果有担忧,包括4个条目;运动回避维度代表患者因为患有心脏病而回避运动的情况,包括5个条目;功能紊乱维度代表患者因为运动恐惧而出现的生理、心理、社会等方面的紊乱,包括4个条目。采用Likert 4级评分法,1~4分依次代表非常不同意、不同意、同意、非常同意,其中第4、8、12、16条目为反向记分。量表总分为68分,最低为17分,得分越高表明心脏病患者运动恐惧水平越高。雷梦杰等于2019年对心脏病病人运动恐惧量表进行翻译及修订,并根据中国国情本土化及信效度检验后,该量表的 Cronbach′s α系数为0.859,适合在我国进行心脏病患者运动恐惧水平测量,可用于心脏病患者运动恐惧评估。 1.3 资料收集方法 采用随机抽样法,向符合条件的180名慢性心力衰竭患者发放问卷。问卷下发后,在研究者面对面指导下,研究对象根据自身真实情况填写。若患者不能独立完成,则采用研究者提问、研究对象回答的形式进行,由研究者协助填写问卷。问卷填写完毕,当场回收,发现有漏项时及时补充完整。 1.4 统计学方法 使用Excel建立数据库,双人核对录入数据。采用SPSS23.0统计软件进行数据处理,计量资料采用均数±标准差表示,计数资料采用频数、百分比表示,采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 研究对象的基本情况 本次调查共发放调查问卷180份,回收有效问卷180份,问卷有效回收率为100.00%。180名慢性心力衰竭患者中,女性占比较大(57.22%),已婚患者居多(77.78%),>40~60岁的患者占比较高(68.34%),文化程度主要处于高中/中专/技校阶段(45.00%),有经济基础的患者占大多数(66.67%),且月收入≥3 000元的患者较多(63.89%),在疾病认知方面对心力衰竭有一定认知的人数超过半数(65.56%),对病情持有平淡态度的患者占比较高(57.78%)。 2.2 慢性心力衰竭患者运动恐惧现状 研究结果显示,在180名接受并自愿填写TSK-SV Heart的慢性心力衰竭患者中,量表得分最高为62分,最低为24分,平均得分为(42.40±6.44)分,其中高于平均分的有101名患者(56.11%)。 2.3 慢性心力衰竭患者TSK-SV Heart得分影响因素分析 研究结果显示,慢性心力衰竭患者TSK-SV Heart得分在年龄、婚姻状况、文化程度、月收入、对病情持有态度、有无经济基础、是否具有病情认知方面比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1 3 讨论 3.1 慢性心力衰竭患者的运动恐惧处于较高水平 纳入本研究的180名慢性心力衰竭患者TSK-SV Heart平均分为(42.40±6.44)分,其中高于平均分的有101名患者,占比超过五成,说明慢性心力衰竭患者运动恐惧水平较高,这与毛琳琳的研究结果一致。心力衰竭是各种心脏疾病的最终状态,慢性心力衰竭患者在漫长的疾病演变过程中,经历了各种心脏疾病的症状和治疗过程,对疾病的感受复杂而真切。面对疾病的不断进展,患者试图通过减少活动等方式巩固治疗成果,减慢疾病进展。180名慢性心力衰竭患者 TSK-SV Heart平均分仍低于宋晓梅等对冠心病患者运动恐惧现状调查结果的(44.07±10.13)分,也低于急性心力衰竭患者的量表得分,这说明慢性心力衰竭等慢性心血管疾病患者相较于急性心脏病患者运动恐惧水平低。这可能与急性疾病所带来的痛苦体验有关,也可能与本次研究对象几乎都在住院期间获得了良好的医疗护理,病情处于稳定期,极大减缓了心力衰竭患者对病情的焦虑或抑郁等负面情绪有关。本研究TSK-SV Heart 得分超过平均分的人数占比为 56.11%,低于秦静雯等的63.70%,可能与研究对象的年龄层次不同有关。本研究研究对象的年龄以>40~60岁为主,低于秦静雯研究中的(76.17±7.96)岁,而随着年龄的增长,身体机能下降,骨质疏松加剧,对运动产生恐惧的比例就越高。另外,心力衰竭患者患病时产生运动恐惧的原因尚未得到统一结论。因此,护理人员应在此基础上继续对慢性心力衰竭患者进行有效科普宣教,引导患者树立正确的运动认知,并给予心理支持,促使患者自发进行有氧运动,提高其运动能力。 3.2 年龄越大且文化水平越低的慢性心力衰竭患者运动恐惧发生率越高 不同的年龄段中,20~30岁的慢性心力衰竭患者,其TSK-SV Heart得分最低,为(36.83±6.22)分;而>50~60岁的患者量表得分最高,为(46.03±6.18)分,这与Alpalhão V等的研究一致。分析原因,可能与患者的生活经历以及所承担的生活责任有关。>50~60岁的患者肩负着赡养老人与抚养孩子的家庭重担,更加惜命,过度疾病保护,惧怕运动可能会带来的疾病变化。同时,随着患者年龄的增大,往往会伴随一系列老年症状,如记忆衰退、身体机能下降等,此时患者身体新陈代谢变慢,合并疾病增多,即便进行少量运动,也可能会出现胸闷、呼吸困难等情况,因此会对运动产生恐惧心理。秦静雯等[8]的研究表明,学历对患者运动恐惧的影响最大。从本研究患者的文化程度来看,初中及以下慢性心力衰竭患者TSK-SV Heart得分为(47.36±8.18)分,而大专及以上的患者量表得分仅为(39.43±6.48)分,与以上研究结果相一致。分析原因,可能是因为高学历患者具有较通畅的知识获取渠道,能内化健康理念,逐步形成遵医行为及较高的健康素养,以及更高的疾病自我管理意识[15],发生运动恐惧的概率相对较低。而文化程度较低的患者因学历水平以及固有思维模式的禁锢,不能有效听取他人意见,抗拒自己认知范围以外的知识,导致对疾病认识不到位,出现了较高的运动恐惧。戴茹等在2022年进行了相关研究,同样发现年龄越大且受教育水平越低的患者,运动恐惧水平就越高。这提示医务工作者应重点关注年龄>50岁且文化程度较低的患者,通过具体案例分享、开展患教会、制作微信小视频等方式,提高其健康素养,逐步降低运动恐惧的发生率。 3.3 无经济基础、月收入低且有婚姻经历的慢性心力衰竭患者运动恐惧明显 有无经济基础及月收入,也会影响慢性心力衰竭患者运动恐惧的发生率。无经济基础或月收入<3 000元的患者,受经济制约,担心由运动带来的疾病恶化导致人财两空,过分小心翼翼,因而出现TSK-SV Heart分值较高的情况。Shen等的研究发现,月收入是运动恐惧的独立影响因素,经济负担重的患者运动恐惧水平较高,这与本文研究结果一致。有过婚姻经历的慢性心力衰竭患者,无论是离异还是已婚,其量表得分均高于未婚患者。分析原因,可能是因为有过婚姻经历的患者,更懂得自身在家庭中的角色和所承担的责任,明白只有健康的体魄才能支持自己履行职责,不希望由运动导致的疾病变化给家庭成员以及家庭经济带来危机,过分关注疾病表现出来的不适感,进而出现运动恐惧。大量研究显示,有效的社会支持系统可在物质领域为患者提供积极援助,同样也可在精神领域提供健康榜样。来自朋友、家人、医护人员的陪伴和支持会在一定程度上有助于患者疏导不良情绪,缓解消极状态并融入社会支持系统,使其积极应对各种健康问题,积极参与各项运动锻炼。 3.4 不具有疾病认知、持担惊受怕态度的慢性心力衰竭患者有较高水平的运动恐惧 研究结果显示,对心力衰竭疾病本身的担惊受怕会加重慢性心力衰竭患者的运动恐惧,而具备开朗心态的患者会遵循医护人员建议,积极进行运动康复,TSK-SV Heart得分会相对较低。有研究表明,恐惧和担忧是互为关联的,过度的恐惧和担忧会造成患者一定程度的心理、行为和认知方面的反应,表现为肌肉紧张度增加、恐惧运动、灾难性认知等,会夸大实际或预期疼痛所带来的伤害程度。部分慢性心力衰竭患者表现为对运动产生错误认知,认为运动会使心脏负担加重,甚至运动时会出现胸闷、胸口痛、呼吸困难和心悸等不适情况,因而产生恐惧运动和逃避心理,影响其恢复健康。这可能是一种针对心源性疾病的特定焦虑类型———心因性焦虑,在慢性心衰患者中非常常见。从Lethem等建立的恐惧—回避心理学模型可知,对外界疼痛刺激的不同认知行为会直接影响患者最终的康复。如慢性心力衰竭患者认为运动对自身健康有威胁,放大运动的不良后果,导致其对运动产生恐惧心理,并进一步引发对运动行为的恐惧回避心理,形成恶性循环。因此,为避免负面情况的发生,医护人员应致力于运动康复知识的宣传,改变慢性心力衰竭患者对运动康复的看法,降低其运动恐惧水平,提高对运动康复的接受能力,进而促进运动康复的开展,增强慢性心力衰竭患者的运动康复效果。 4 结语 积极参与运动锻炼,可提高心衰患者的生活质量和生存率,但慢性心衰患者的运动锻炼参与度不高,且在较低比率的参与人群中,运动强度达标的比率更低。本研究中,慢性心力衰竭患者的运动恐惧处于较高水平,且年龄大、文化程度低、无经济基础、月收入低、有婚姻经历、不具有疾病认知、对疾病持担惊受怕态度的慢性心力衰竭患者,运动恐惧水平处于较高状态。本研究结果在一定程度上能引起临床医护人员对慢性心力衰竭患者运动恐惧现象的重视,有助于尽早发现并进行指导干预,从而降低慢性心力衰竭患者的运动恐惧水平,改善心力衰竭患者预后并提高其生活水平。 本研究纳入的研究对象仅为一所医院住院期间的患者,住院天数为7~10天,医护人员对其干预的时间较短,不容易得到显著的干预效果,所得数据有一定局限性。下一步,本研究还会继续扩大研究范围,干预时间可扩展至出院后,使研究结果更具普适性,并探索延续护理,可通过电话回访、建立微信群、搭建公众号、拍摄科普视频、患者门诊复诊等方式,有计划、有步骤地推进运动康复理念,促进慢性心力衰竭患者运动康复的开展。 参考文献:略 作者:邵苏 孙梦瑶 于晓燕 单位:山东第一医科大学第二附属医院 高密市第一人民医院 来源:卫生职业教育Vol.43 2025 No.5

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。