近年来,随着我国经济的快速增长,居民的生活方式和饮食结构的改变,普遍缺乏锻炼、久坐少动,中国成人超重、肥胖率呈现明显上升,数据显示达到了接近50%,同时老年超重、肥胖人群也呈现出明显的上升趋势。中国脑卒中筛查和预防项目研究调查显示,60~69岁的超重肥胖率为34.1%,而70岁以上的老年超重肥胖率为28.1%。肥胖出现的相关代谢疾病,如高脂血症以及高血压、糖尿病发生率逐年增长,老年患者的高血压、高血脂、高血糖为代表的“三高”慢性疾病发病率也明显上升。老年超重肥胖伴高脂血症,可造成血管内皮细胞功能异常,形成粥状硬化斑块,引起脑中风、心肌梗死等各种心脑血管疾病,故老年肥胖伴高脂血症不容忽视。有研究显示,我国老年群体是慢性病的高发人群,在患有慢性病的人群中,心血管疾病占比49.24%,远高于其他类型的慢性病,特别是在中心性肥胖(腹型肥胖)患者中,内脏脂肪过多(腰围及内脏脂肪面积超标)与血脂代谢紊乱及心脑血管疾病风险升高相关性更强,因此,老年超重肥胖人群是慢性病防控的重点干预人群。多项研究证实,冠心病发病率和死亡率主要与总胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇水平呈显著正相关,相比非老年人,老年人血脂异常发病率更高、危害更大。2016年,欧洲心脏病学学会(ESC)推出血脂指南,该指南强调管理血脂异常的核心是改变不良生活方式,并强调把低密度脂蛋白胆固醇( low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)作为干预血脂异常的主要靶点。在发达国家,提倡对老年慢性病患者实行健康管理,倡导健康的生活方式,包括饮食、行为方式和运动等进行有效的减重管理,有助于改善心血管代谢疾病。通过查阅文献,发现目前国内对老年超重、肥胖人群实施强化减重管理的研究甚少,故本次研究主要针对老年超重、肥胖合并高血脂的患者进行为期3个月的减重管理,对患者干预前后的体质量、体质量指数(body mass index,BMI) 、腰围、体脂百分比、内脏脂肪面积、高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C) 、低密度脂蛋白胆固醇( low density lipoprotein cholesterol,LDL-C) 、总胆固醇( total cholesterol,TC) 、甘油三脂( triglyceride,TG)等指标改善效果进行对比分析,以此探讨全程医护指导的减重管理与患者自我管理的干预效果差异,旨在为老年超重肥胖伴高脂血症患者减重管理提供有效的干预方式。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2021年9月—2023年9月在华西第二医院健康管理中心通过健康体检发现的老年超重、肥胖合并高脂血症患者,共收集133例患者资料,其中符合条件患者纳入研究共102例,所有患者自愿加入健康管理,本研究获得本院伦理委员会的批准,批准号2021032。患者签署知情同意书。纳入标准:(1)患者年龄60~80岁;(2)符合超重肥胖合并高血脂诊断标准[(判定超重或肥胖诊断标准参照《超重或肥胖人群体重管理流程的专家共识(2021年)),高脂血症诊断标准参照2016年《中国成人血脂异常防治指南》];(3)具有使用微信能力,交流与理解减重方案的能力,能够配合本项研究。排除标准:(1)患有严重的器质性疾病,如心肺疾病、肝肾功能不全患者;(2)已明确诊断为继发性肥胖;(3)BMI≥35kg/m2 的重度肥胖患者;(4)活动受限患者;(5)近1月内体质量减少>5kg或恶性肿瘤患者;(6)理解能力明显下降或患有老年痴呆、精神性疾病的患者。本研究为单盲随机对照试验,采用随机奇偶数字表法,102名患者均将分为对照组和观察组,收集两组患者的超重占比、肥胖占比,BMI等基线资料。本次3个月的随访中,观察组入组51人,最终管理结束时总共收集到完整资料48人,其中有2名患者因中途不愿继续坚持自动放弃,1名随访脱落;对照组入组51人,最终研究结束时总共收集到完整资料47人,其中1名患者因病住院退出,有3名患者随访脱落。

1.2 干预方法

1.2.1 对照组

要求对照组进行自我管理,实施常规饮食控制的干预措施。主要内容:对患者进行生活方式问卷调查,发放健康手册宣教,定期开展健康讲座,并在华西第二医院健康管理中心微信公众号上发布相关健康管理知识,以及在微信群里推送华西肥胖防治和科普中国等专业公众号平台发布的相关营养知识或减重科普文章和视频,每月定期举办1次讲座、咨询,向患者讲解肥胖和高血脂症的危害及减重管理知识,从而提高患者自我管理的依从性。对照组根据微信及讲座获取的健康管理知识进行自我健康管理,要求患者每日低脂低能量饮食,主动锻炼身体,定期到医院门诊随访,以及指导患者坚持服用降脂药物,每日口服阿托伐他汀钙片10mg,干预时间持续3个月。

1.2.2 观察组

对观察组实施专业的强化减重管理措施,由1名内科医生、1名营养师及2名健康管理师组成减重管理团队,每日对患者进行微信或电话指导减重;进行病史情况及生活方式问卷调查,建立健康档案,实行个性化健康管理模式,饮食方案主要采用限能量平衡膳食模式,控制饮食摄入能量,每日患者摄入的总能量计算方式主要参考《中国超重/肥胖医学营养治疗指南(2021)》。饮食总能量根据个人的理想体质量计算目标能量,在目标能量上减少500~1000kcal(男性约为1200~1400kcal/d,女性约1000~1200kcal/d),营养师根据个体情况酌情调整能量,改善饮食结构,建议患者每日摄入胆固醇小于300mg,摄入脂肪为总能量的25%~30%,碳水化合物供能比占55%~60%,并配合有氧运动,干预主要内容如下。

(1)建立健康档案:对患者进行生活方式问卷调查,根据患者的体检报告建立健康档案,为患者制定个性化的减重管理方案。

(2)饮食习惯指导:低盐低脂饮食,鼓励患者多摄入粗粮、杂粮、蔬菜及高蛋白食物,适量植物油,减少油腻、油炸食品、甜品和糕点,增加膳食纤维的食用,根据患者的基础代谢率及喜好,为患者制定个性化的餐饮计划。

(3)运动指导:建议患者每周运动至少5次,每次30~60min的中等强度有氧运动,向患者介绍各种家务活动、各种体育活动产生的能量消耗,并监测心率;推荐老年人进行快走、游泳、骑自行车、太极及广场舞等对膝盖损伤小的运动,运动强度需循序渐进,运动前拉伸,避免剧烈运动,造成肌肉、关节损伤;根据患者的喜好及身体状况,为患者制定适合的运动方案。

(4)生活方式指导:发放健康手册,定期开展健康讲座,对患者进行生活习惯问卷调查填写,针对不良的生活习惯进行指导与干预,包括戒烟、限酒、规律睡眠。

(5)用药指导:患者每日口服阿托伐他汀钙片 10mg,指导患者坚持服用降脂药物,并定期健康管理门诊复诊方式等指导监督健康管理全过程。

(6)减重管理执行:建立减重管理交流群,营养师与患者尽量保持每天微信联系,要求患者3餐饮食图片打卡,受试者每日晨起时微信上提交今晨体质量、昨日饮水、入睡时间及运动目标完成情况,营养师及时回复指导,医生和患者可在微信群交流,每周至少1次电话联系;若患者不遵从打卡,健康管理师需针对患者及家属进行共同干预和宣教,让家属协助监督管理,加强心理干预,从被动到主动配合,以及观察组患者每月至少1次门诊复诊随访,以确保患者线上指导的依从性,询问患者的情况,并根据患者的情况变化调整食谱、调整运动方案。干预时间持续3个月。

1.3 观察指标

1.3.1 测量体质量及人体成分

两组患者均采用统一标准型号仪器进行测量,欧姆龙体重秤测量两组患者干预前后的体质量、BMI,软尺测量腰围,人体成分分析仪测量内脏脂肪面积和体脂百分比。

1.3.2 检测血脂水平

于干预前、干预结束时采集所有受试者晨起后空腹静脉血进行血脂检测,监测干预前后受试者血脂水平的变化。

1. 3.3 评估干预前后生活方式的变化

两组患者生活方式变化主要根据收集的管理前后生活方式问卷调查结果判断。

( 1)饮食习惯是否合理:主要根据饮食结构及3餐按时就餐情况。

( 2)运动是否积极:每周是否进行5次及以上运动,每次30min以上的中等强度有氧运动。

( 3)睡眠是否规律:是否长期失眠或者熬夜。

1.4 统计学分析

使用SPSS22.0统计学软件对数据进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(x̅ ±s)表示,采用t检验;计数资料用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料

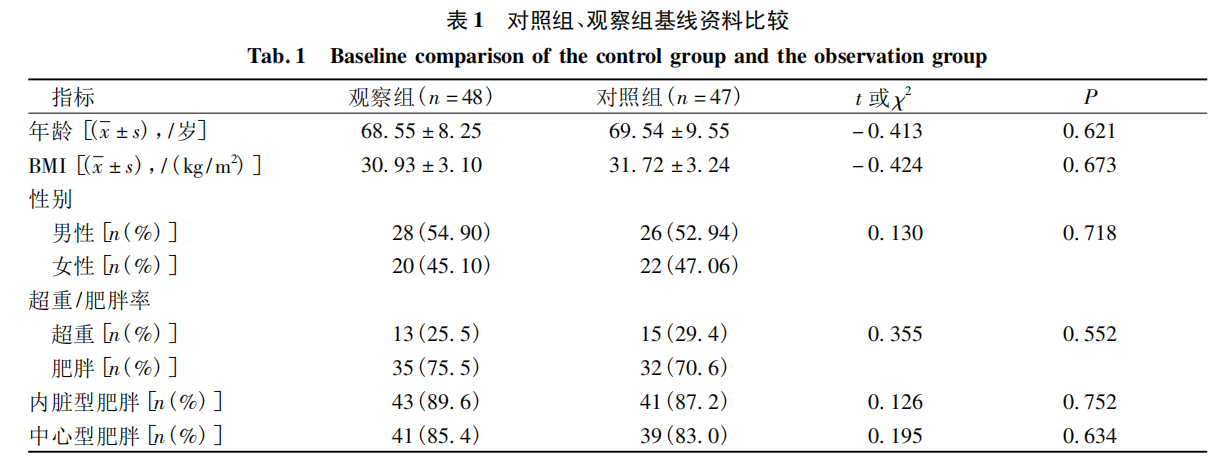

两组患者年龄、性别、超重、肥胖、内脏型肥胖、中心型肥胖及BMI等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

2.2 生活方式

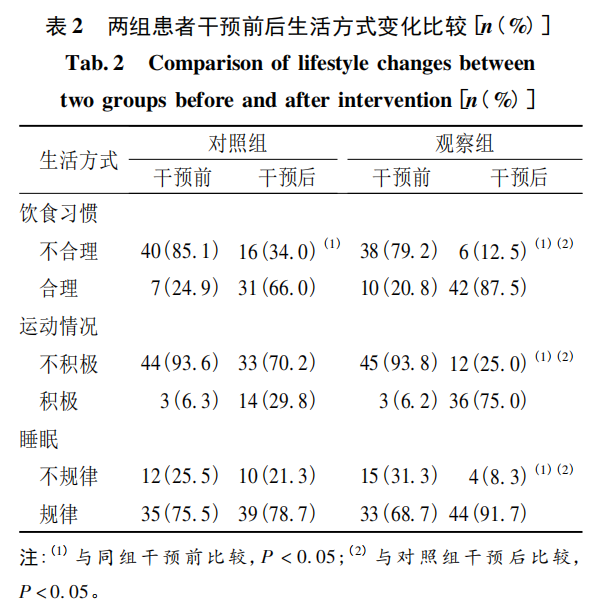

观察组饮食习惯、运动积极性和睡眠不规律等情况较干预前明显改善,对照组饮食习惯也较干预前有所改善,差异有统计学意义(P<0.05);但运动自主性、睡眠情况较前变化不明显,差异无统计学意义(P>0.05) 。干预后,观察组在饮食、运动和睡眠等生活方式上改善情况均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05) 。见表2。

2.3 体质量和血脂水平

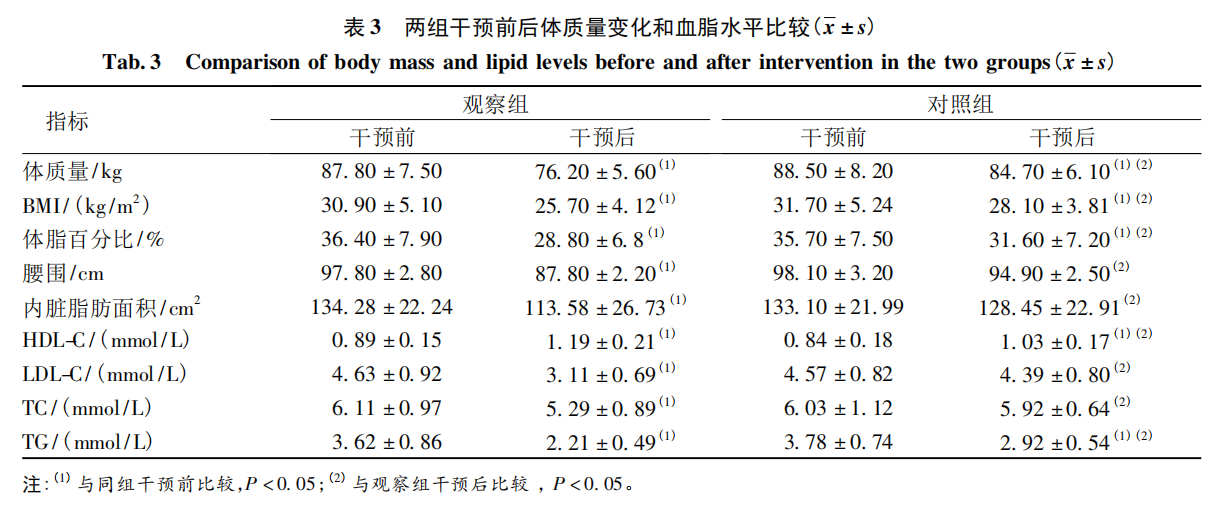

干预前,两组患者体质量、BMI、体脂百分比、腰围、内脏脂肪面积水平、血脂水平等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。干预后,与对照组相比,观察组体质量、BMI、体脂百分比、腰围、内脏脂肪面积水平均出现明显下降,TC、LDL-C、TG水平明显下降,HDL-C较干预前升高,差异有统计学意义(P<0.05) 。见表3。对照组经过健康教育后进行自我管理,体质量、BMI、体脂百分比、TG水平较干预前有所下降,HDL-C 水平较前升高(P<0.05),但腰围、内脏脂肪面积、LDL-C、TC水平较前比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组实行减重管理后的体质量、BMI、体脂百分比、腰围、内脏脂肪面积及血脂水平均出现明显改善,差异有统计学意义(P<0.05) 。见表3。

2.4 质量下降比例

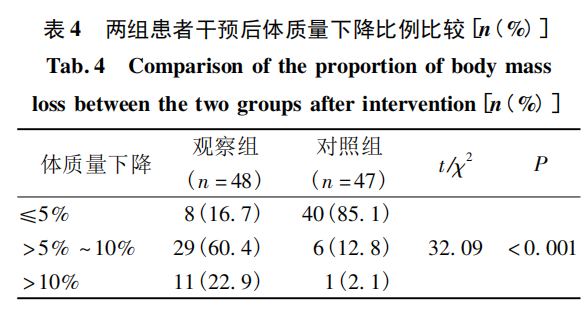

干预3个月后,观察组体质量下降>5%~10%及>10%的人数比例明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05) 。见表4。

3 讨论

通过对观察组患者进行生活方式指导、用药指导及健康宣教等健康管理措施后,结果显示,观察组的不良生活方式(包括饮食习惯、运动、睡眠)改善优于对照组,以及体质量、BMI、体脂百分比、腰围、内脏脂肪面积、TC、LDL-C、TG水平,各项指标均出现明显下降,而HDL-C较前升高,与对照组相比,差异具有统计学意义(P<0.05),以上结果提示由专业医师减重团队每天进行监督与指导的减重管理模式较常规自我健康管理具有明显优势,能更好的控制老年高脂血症患者的血脂水平,降低心脑血管疾病发病风险。其中,对照组体质量及体脂百分比、TG水平较干预前有所改善,说明进行健康宣教,要求患者自我管理及定期门诊随访,也具有重要意义;但对照组腰围、内脏脂肪面积、LDL-C、TC水平较前变化无明显差异,分析原因可能与对照组大多患者体质量下降幅度比例不太大有关,有研究显示体质量下降5%~15%及以上,可以显著改善胰岛素抵抗、高血糖、血脂异常等代谢异常,降低心血管相关疾病发病风险,甚至可以减少疾病治疗药物的使用。另外,可能还与对照组自我健康管理时,患者不能很好掌握每日具体摄入的能量,造成摄入能量超标或者饮食结构安排不合理,如碳水化合物或脂肪摄入过多,同时也没有像观察组有专业的医师团队每日监督和科学的饮食运动指导,也缺乏长期的坚持和毅力,甚至和服药依从性及健康意识也有关。而观察组无论是BMI、体脂百分比、腰围、内脏脂肪面积,还是LDL-C、TG、TC均较前明显下降,且效果明显超过对照组,由此可见,由专业团队进行减重管理及慢病干预效果明显优于对照组。

既往有研究显示,超重及肥胖人群血脂水平明显高于正常体质量人群,甚至高血压、糖尿病的发病率也会明显增加,可导致一系列慢性代谢性疾病的发生,对超重及肥胖人群进行有效的减重管理,可明显改善患者的血脂、血糖水平,与本研究结果一致。采用线上及线下结合模式,通过微信线上指导及线下门诊随访等形式,实施热量控制、自我管理、营养均衡、科学运动等干预,让饮食和运动管理更科学化,同时为患者制定个性化减重管理方案,并及时调整减重方案进行干预指导,更有利于帮助患者减重及改善血脂水平。对于肥胖人群,控制体质量对于慢性疾病的控制和恢复有重要意义,但大多患者对于自我减重管理难以坚持,管理途中很容易放弃,特别是对老年患者而言,较中青年身体状况虚弱及肌肉明显衰减,在耐受度及运动坚持方面相对更加困难,若有专业的减重医师团队对其指导与监督,可让减重管理更加科学化,进而提高管理效果。本研究减重饮食方案主要采用限能量平衡膳食模式,相对于高蛋白膳食或者低碳水膳食模式,对老年患者更安全,对身体副作用相对较少;同时,本研究结果也证实,采用限能量平衡膳食对老年超重肥胖伴高脂血症的患者,不管是BMI、腰围、内脏脂肪面积、血脂等均有一定的改善作用,可以减少疾病的发生发展。杨冰等在对糖尿病肥胖老年患者采取低脂饮食和低碳水化合物的减重对比研究中发现,患者管理后体质量、体脂率、内脏脂肪指数、血糖均有下降,但血压无明显变化。Starodubova等在分析低热量标准饮食对患有肥胖合并症的老年患者有效性的研究中发现,体重、腰围和臀围、脂肪量、瘦体重显著降低,以及血脂水平明显改善。付晓雅等在对老年超重/肥胖女性患者为期8周的减重管理研究中,乳清蛋白组与对照组均采用限能量平衡膳食,两组患者的血脂水平均较管理前明显下降。以上研究均与本研究结果较为一致。但本研究仍有一定不足,本研究纳入样本量较少,研究时间仅为3个月,尚需更大样本进行长期研究进一步证实结果。

综上所述,老年患者的超重肥胖、高脂血症均与饮食和生活方式密切相关,只有通过科学减重,改善不良生活方式和加强运动,才是治疗的最基本措施。高脂血症在长时间内患者无明显自觉症状,容易被患者忽视,而血脂指标中LDL-C或TC水平对个体或群体动脉粥样硬化心血管疾病( athero sclerotic cardio vascular disease,ASCVD)发病危险具有独立的预测作用,通过降低血脂可以使心血管疾病的发病风险明显降低。随着年龄的增长,老年人各种慢性疾病发病率逐渐升高,更应该认真做好每年定期体检以及检后健康管理,对超重肥胖老年患者进行减重管理,纠正不良的生活习惯,坚持休闲活动及适量有氧运动,并对用药进行指导,从而早发现、早预防、早治疗。

参考文献:略

作者:刘丹 梁清月 杨沛 张时鸿 杨菊芬

医院:四川大学华西第二医院

成都市第七人民医院

来源:贵州医科大学学报第50卷第4期2025年4月

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。