心力衰竭是指人体心脏功能(舒张功能、收缩功能)发生障碍,心脏结构或心脏功能发生损伤,令心室射血、充盈障碍,降低心排血量,导致静脉系统淤血与动脉系统灌注不足,难以满足人体代谢需求。 心力衰竭属于心脏病终末期,呼吸困难、活动能力下降、液体潴留等症状的进行性加重和反复发作使心衰患者的运动耐力进一步下降,焦虑抑郁情绪突出,生活质量持续下降。 心力衰竭危害性较大,一经确诊则需提供科学有效治疗。 临床多采用药物治疗本病,单纯药物治疗可减轻症状体征,控制病情,但无法让受损心肺功能恢复正常。 为提高心力衰竭的治疗效果,需在常规治疗基础上联合其他治疗,促进心肺功能康复,改善患者身心状态,防治心血管不良事件。 心肺康复治疗是目前推崇的心内科治疗方案,简单便捷、安全无创、可持续性好、经济性好,适合长期进行,有利于患者心肺功能改善。 本文对心力衰竭患者的治疗进行回顾性分析,评价心肺康复治疗的作用,报道如下。

1 资料与方法

1.1 基本资料

回顾性分析2023年5月至2024年8月我院收治的83 例心力衰竭患者,根据患者是否进行呼吸康复治疗分为两组。常规组有41例患者,男性21例,女性20例,年龄60~82岁,平均年龄(71.40±3.33)岁,病程2~10年,平均病程(6.43±1.52)年,未进行呼吸康复治疗。 康复组有 42 例患者,男22例,女性20例,年龄62~81岁,平均年龄(71.82±3.42)岁,病程2~11年,平均病程(6.85±1.68)年,在常规组治疗基础上进行呼吸康复治疗。 两组基线资料对比,结果无差异(P>0.05)。 本研究经北京小汤山医院医学伦理委员会审查批准,批件号:2020伦审第11号。

纳入标准:

①符合《中国心力衰竭诊断标准和治疗指南(2024版);

②美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级为Ⅰ~Ⅱ级,生命体征处于稳定状态;

③年龄≥60岁;

④有治疗指征且治疗依从性良好;⑤认知功能正常。

排除标准:

①治疗期间自行使用其他治疗方案,或转入其他医院进行心力衰竭治疗;

②发生心律失常或心功能分级大于Ⅱ级;

③严重的肺动脉高压,主动脉瓣狭窄;

④存在肢体功能障碍;

⑤合并感染性疾病者;

⑥全身存在严重器质性疾病。

1.2 评估方法

两组患者住院期间均进行了心肺运动试验、六分钟步行试验及心脏超声的检查。 评估方法:①心肺运动试验(cardio pulmonary exercise test,CPET):CPET 是一种综合应用呼吸气体实时监测分析技术、运动心电图、血压和氧饱和度,实时检测在不同负荷下机体摄氧量(VO2)等的动态变化,以安全前提下症状限制作为运动终点,从而客观、定量、全面地评价心肺储备功能和运动耐力的心肺功能检查方法之一。两组患者干预前后均采用心肺运动测试训练系统进行CPET评估。 先给患者佩戴通气面罩和心电监护等信息采集装置,然后开始评估。让患者坐于测试功率车上,静息3分钟,以适应通气面罩,然后进行踏车,初始功率自0开始,以恒定功率踏车热身3分钟,然后以一定负荷幅度递增(具体功率因人而异,尽量8~10分钟达到目标功率),患者保持55~65转/分钟的转速进行踏车运动。测试终止指征:心肺运动试验为症状限制性试验,若患者出现明显的不适症状(如头晕、腿酸乏力、呼吸困难、胸痛、心悸、发绀、面色苍白等)应停止测试;如患者未诉不适,心电图、血压及血氧的变化在密切观察情况下,作为停止试验的相对指征。②6 分钟步行试验(6 minute walk test,6MWT)是最常见的亚极量运动试验,作为一项评估有心肺基础疾病患者的心肺功能状态的检查,通过测量患者在 6 分钟之内能够行走的最大运动距离,反映患者日常体力活动下的运动耐量和心肺功能状态,操作简单、经济、安全。③采用超声检测仪进行超声心动图描记测定。

以上评估方法分别在患者入院的第 1 周和第 7 周完成至少2次评估。

1.3 治疗方法

两组患者均接受了心衰的常规药物治疗,包括口服肾素⁃血管紧张素系统抑制剂(renin⁃angiotensin system inhibitor,RASI)、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂(mineralocorticoid receptor antagoinst,MRA),患者根据自身情况进行控制高血压、糖尿病等的基础药物治疗,此外还予以戒烟限酒、规律健康饮食、心理健康等健康宣教。

1.3.1 常规组治疗方法

① 健康评估:接诊患者后,辅助患者完成各项检查,对患者身体状态、心衰程度进行全面评价,同时评价患者心肺功能与运动功能,拟定适合患者病情的心肺康复治疗方案,具体化每一项治疗措施,并将其落实到位。 治疗实施前与患者积极沟通交流,向患者介绍心肺康复治疗方案,明确治疗流程和注意事项,要求患者严格遵从医嘱。 同时通过图文、现场演示让患者提前熟悉治疗方案、掌握治疗知识和治疗技巧,最大化治疗作用,改善患者的心肺功能。 同时动态监测患者的治疗情况,评价患者病情变化与心肺功能变化,基于实际情况严格遵守循序渐进原则,逐步调整治疗方案。

②有氧训练:每天进行踏车训练 1 次,运动强度以 CPET 中峰值功率(PP)的 40% 作为运动负荷进行功率踏车训练,训练阶段给予患者心电图、血氧饱和度及血压监测。 踏车训练包括静息期、热身期、目标期和恢复期4个阶段,每次训练30分钟,每周训练5次。

1.3.2 康复组治疗方法

病情平稳1~2天后,指导患者开展呼吸训练,以腹式呼吸、缩唇呼吸以及呼吸耐力训练等为主,前两项呼吸训练可在病房病床上进行,康复治疗师监督患者进行训练,并告知训练要领,要求患者准确规范操作,保证呼吸训练顺利完成,每次训练最少10分钟,以患者可耐受为主,每天训练 2 次,共训练8 周。 耐力训练期间,康复治疗师需陪伴患者,一边指导一边监督,确定患者动作准确规范,若患者训练期间有喘气困难与疼痛等不适症状发生,立刻停止运动,及时干预。 训练时应用心率手表、指脉氧夹进行动态监测,在患者承受度较好的情况下,可适当延长呼吸训练的时间。 若患者运动期间发生胸痛以及头晕等不良现象,需立刻停止运动,并立即告知医生处置。

1.3.3 急救预案

患者心肺功能训练时若出现胸痛、喘憋、昏厥、摔倒、高血压危象等病情变化,必须快速,严密救治。

①以医生、主管治疗师、护士为主成立急救小组,医生负责急诊抢救工作,协调组织相关人员,保证患者在第一时间得到救治。

②在康复治疗室内外如果发现患者突然倒地或异常情况,应立即通知医生,将患者转移至安全区域,去枕平卧,立即观察患者的生命体征,当发生心搏骤停时应立即解开患者衣扣,进行心肺复苏,医生及护士要记录抢救至患者安全回到病房的过程。

1.4 观察指标

1.4.1 心肺功能

应用心血管彩色多普勒超声诊断仪评价患者心脏功能,包含左心室收缩末期内径(LVESD)、左心室舒张末期内径(LVEDD)、左室射血分数(LVEF)3 项;应用肺功能检测仪评价患者的肺功能,包含用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼气容积(FEV1)与 FEV1/FVC。

1.4.2 运动耐力

①CPET 评价运动持续时间(ED,运动开始到运动结束时间)、峰值摄氧量(VO2 peak,患者最大运动负荷期间的摄氧量)、无氧阀(AT,患者逐步增加负荷运动量,有氧代谢向无氧代谢过度的相应临界点),其中峰值摄氧量 VO2 peak 已被公认为是能够科学、精确地反映心肺功能的重要指标之一,其指人体在进行有大肌肉群参加的力竭性运动过程中,当氧运输系统各个环节的储备都被动员而达到本人最高水平时,人体在单位时间内所能摄取的最大氧量;

②6 分钟步行试验也是衡量患者运动耐力的重要参数,向患者讲解试验流程和注意事项,让患者以尽可能快的速度从起点走到终点,来回行走,一共行走6分钟,测量患者的 6 分钟步行试验行走距离(6MWT)。CPET 在指导制定运动处方、监测运动强度和类型、诊断评估慢性心力衰竭及评价康复效果方面成为金标准,并有学者将其结合6分钟步行试验评估心力衰竭患者的心肺功能。

1.4.3 心血管不良事件发生率

心血管不良事件包括心绞痛、心律失常、心脏骤停以及心肌梗死。

1.5 统计学方法

本研究使用 SPSS26.0软件进行统计分析,计数资料为心血管不良事件发生率,用百分数(% )表示和χ2检验,计量资料为心肺功能指标和运动耐力指标,符合正态分布,用均数±标准差(x̅±s)表示和t检验,P<0.05时差异有统计学意义。

2 结果

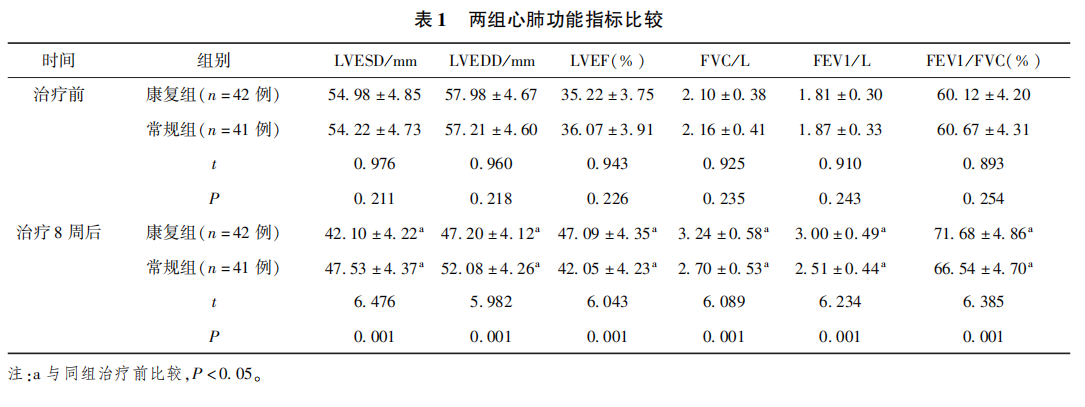

2.1 两组治疗前后的心肺功能指标比较

治疗前,康复组、常规组的心肺功能指标比较无差异(P>0.05);治疗后,两组心肺功能指标显著改善,康复组LVESD、LVEDD 低于常规组(P<0.05),康复组LVEF、FVC、FEV1、FEV1/FVC 高于常规组(P<0.05)。 见表 1。

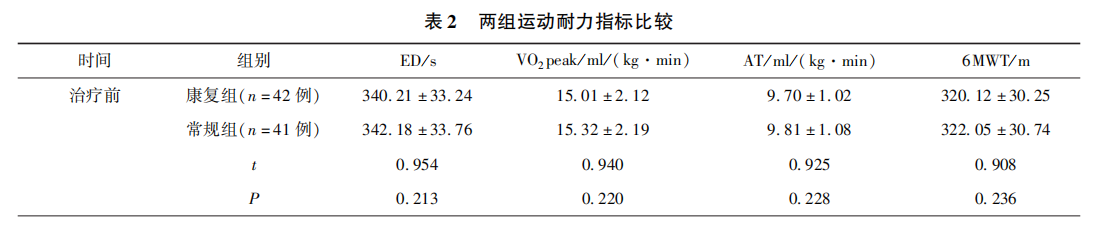

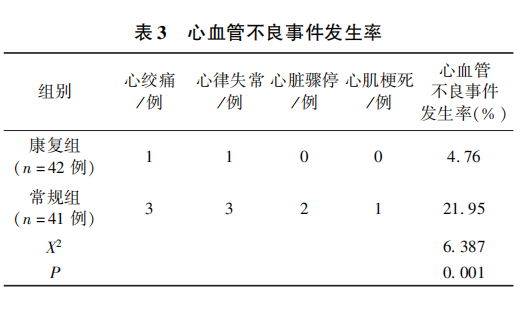

2.2 两组治疗前后的运动耐力指标比较

治疗前,康复组、常规组的运动耐力指标比较无差异(P>0.05);治疗后,两组运动耐力指标显著升高,康复组运动耐力指标高于常规组(P<0.05)。 见表 2。

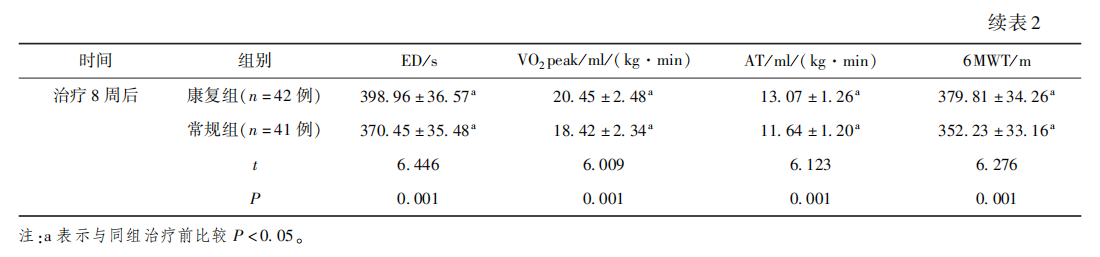

2.3 两组治疗后的心血管不良事件发生率比较

治疗后,康复组心血管不良事件发生率小于常规组(P <0.05)。 见表 3。

3 讨论

慢性心力衰竭作为心脏疾病的终末期阶段,具有较高的死亡率,临床多采用药物治疗以控制病情恶性发展,但预后效果并不理想,因此临床需实施有效的干预措施以改善患者预后。心力衰竭的主要症状是呼吸困难、水钠潴留、活动受限等。血管扩张药物和强心药物等是心力衰竭首选治疗药物,可帮助患者减轻症状体征,辅助临床控制患者病情,但在改善心肺功能方面效果一般。 心肺功能直接影响心力衰竭患者的病情,决定着疾病进展速度与再次发作、预后情况等。运动康复对心力衰竭患者安全、有效,被各大心衰指南推荐,具体运动训练模式推荐以中等强度持续有氧运动为主。慢性心衰患者未得到规范化的康复指导,没有注重全程化管理、个性化指导,患者的依从性低,最终会导致生活质量得不到提升。为完善心力衰竭的整体疗法,在常规治疗基础上寻找理想治疗方案改善心肺功能,是非常有必要的。心肺康复治疗属于新型交叉学科,不仅是心血管内科分支,还是康复医学延伸,也是心血管疾病治疗体系中的重要组成成分,治疗以延缓、降低动脉粥样硬化发生、发展为目的,要求通过各项治疗措施改善患者的身心状态及生命质量,预防不良预后。

本研究统计分析两组患者的心肺功能、运动耐力以及心血管不良事件发生率,治疗后均是康复组比常规组好,提示联合心肺康复治疗的效果优于常规治疗。对于心力衰竭患者康复治疗过程中有氧训练运动强度的制定尤为重要,不但要取得治疗效果,还应避免加重心衰。心肺康复治疗是在常规药物治疗基础上进行的干预措施,以非药物、非侵入性干预为主的综合管理策略,其要求在明确患者现有病情、心肺功能以及运动耐力基础上,充分考虑患者的活动喜好及生活方式,拟定符合患者病情的干预方案,通过目的性与协同性的治疗干预,为患者提供全程医疗关怀与医疗指导,帮助患者纠正不良习惯,预防心血管不良事件发生,促进受损心肺功能逐步改善,延长患者的生存时间,进一步提高患者的生命质量,使患者的各项指标得到更大改善。心肺运动试验的指标监测为患者开展心肺康复提供了安全保障和数据支持。

有研究显示,心功能分级为Ⅰ~Ⅲ级的稳定期CHF患者规律进行运动锻炼是安全有益的,但是对于按美国纽约心脏病协会心功能分级为Ⅳ级的心力衰竭患者,运动方案的制订和安全性仍缺乏相应的证据支持。 临床根据美国纽约心脏病学会分级将心力衰竭患者心功能分为Ⅰ~Ⅳ级,Ⅳ级患者心功能严重受损,任何活动都可能导致其不适症状加重。由于本研究只选取了心功能分级为Ⅰ~Ⅱ级的心力衰竭患者,对于Ⅲ~Ⅳ级的心力衰竭患者适合多大强度的有氧训练还需要进一步研究。

综上可知,心功能分级为Ⅰ~Ⅱ级的心力衰竭患者采用心肺康复治疗可获得显著效果。

参考文献:略

作者:谷磊 陈子嫣

单位:北京小汤山医院

来源:《中国老年保健医学》杂志2025年第23卷第3期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。