随着人类对高海拔地区等极端环境的探索,人们将面对比以往更多的特殊事件和突发事件。越来越多的人,如野战救援队、抢险救灾人员或登山游客等,经历了阶段性的海拔快速升高,这显著提升了急性高山病 (acute mountain sickness,AMS)(又称急性高原反应)的发病风险。AMS是指由低海拔进入高海拔诱发的综合征, 表现为一系列非特异性症状,包括头痛、乏力、头晕、胃肠道不适 (如厌食、恶心或呕吐)及失眠等。尽管多数情况下为自限性疾病,但AMS偶尔会发展为高原相关肺水肿或脑水肿,严重时可危及生命。目前已有部分研究借助多种筛查手段,计划在海平面或低海拔地区识别可能发生的AMS。虽然AMS主要发生在海拔2500m以上的高海拔区域,但其发病风险与攀升海拔的速度及所处的海拔高度密切相关,且受高海拔习服程度和自然环境的影响较大。因此,在海拔攀升过程中,特别是针对进入海拔2500m后尚无AMS症状的人群,重新评估其进入更高海拔的安全性至关重要。目前迫切需要一个即使在高海拔地区也能够方便开展的评估手段,用于识别和预防急进更高海拔后可能发生的AMS。

Lake Louise评分(Lake Louise score,LLS)是目前诊断AMS最常用的手段, 通过受试者对AMS症状及严重程度的自我评估并计分,累积评分≥3分且伴有头痛症状时,即可诊断为AMS。然而,LLS主要依赖受试者的主观感受,有研究认为更客观的评估指标有助于辅助对AMS的预测和诊断。受限于地理条件和资源供给,在高海拔地区重新评估AMS的理想方法应客观、易获取,且无需复杂或大型设备。6min步行试验 (6⁃minute walk⁃ing test,6MWT)是一种简单且标准化的运动耐量评估方法,目前已被多项研究用于评估高海拔地区各类人群的心肺功能及运动表现。有研究提示,不适应高海拔环境的个体表现为心肺功能和运动能力的减低,但目前尚缺乏6MWT与AMS相关的明确证据。因此,本研究聚焦于攀升至海拔2500m以上的高海拔地区但尚无AMS的健康人群, 探讨在该高海拔地区预先开展的6MWT对急进超高海拔所致AMS的预测效能,尝试为预防AMS的发生提供更加客观、简便且可靠的参考指标。

1 对象和方法

1.1 对象

既往针对超高海拔环境的研究中,纳入了10~32名受试者,探究健康或疾病人群运动耐量及生理指标的变化。据此, 本研究于2022年12月至2023年5月共招募27名符合条件的健康受试者。

纳入标准:

(1)年龄在18~60岁;

(2)在北京、天津等平原地区居住超过1年。

排除标准:

(1) 患心血管疾病、肾脏疾病、糖尿病、哮喘、慢性阻塞性肺疾病或其他器质性疾病;

(2) 体力活动受限;

(3) 最近1周内曾有较高海拔(>1500m)旅居史;

(4) 有原发性头痛、呕吐病史;

(5) 正在使用增强血液循环或免疫力的药物;

(6) 拒绝签署知情同意书。

依据研究设计, 后续试验进一步排除在高海拔地区发生AMS的2名受试者,最终纳入25名受试者。本研究已获得中国人民解放军总医院医学伦理委员会审批 (伦理审查编号:IRB#S2014⁃070⁃01),在受试者参与研究前,向受试者详细阐述了研究内容并提供了相应的书面资料,确保受试者充分理解研究内容和可能的风险。所有受试者均在充分了解研究内容后签署书面知情同意书。

1.2 研究设计

参考国际山地医学会对海拔高度的划分,设计从平原快速进入2500m以上的高海拔,再进一步急进超高海拔。研究设计如下:在研究的第1天,受试者完成平原地区 (北京,海拔43m) 的6MWT作为基线资料, 随后乘坐飞机前往高海拔地区 (林芝, 海拔2900m)。在高海拔地区无AMS的健康受试者于抵达该地区的24h参加6MWT,并于试验结束即刻收集6min步行距离 (6⁃minute walking distance,6MWD)、心率和外周血氧饱和度 (peripheral oxygen saturation,SpO2)。于抵达高海拔地区的第3天早晨,受试者乘坐汽车于2h内快速进入超高海拔 (米拉山口, 海拔5000m),并在超高海拔地区停留约12h,在此期间监测受试者AMS症状,使用LLS(2018版) 对受试者的AMS发生情况进行评估,并据此将受试者分为非AMS组和AMS组。

1.3 6MWT

严格按照标准化方案执行6MWT。依据方案,选择一段30m长的平直户外路径,地面坚实,起点和终点均设有明显的标记,每隔3m设置1个标记点。试验开始前,向受试者说明试验要求,即在6min内尽可能远地走动,但不可慢跑或跑步。若受试者在试验过程中出现呼吸急促或疲乏感,可以减速或暂停。试验结束后,受试者需保持静止状态,研究人员在6MWT记录单上记录步行距离,并通过便携式血氧仪检测其心率和SpO2。

1.4 统计学处理

采用SPSS26.0软件进行统计分析。Shapiro⁃Wilk检验用于研究资料的正态性检验。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,不符合正态分布的计量资料以M(Q1,Q3)表示,计数资料以百分比(%)表示。对于非AMS组和AMS组间的资料比较,正态分布资料使用独立样本t检验,偏态分布资料使用Mann⁃WhitneyU检验,计数资料使用Fisher精确概率法分析,相关性分析采用Spearman相关性分析。此外, 利用Logistics回归分析探讨各变量与AMS发病风险之间的关系, 并使用受试者工作特征 (receiverop⁃eratingcharacteristic,ROC)曲线分析变量对AMS发病风险的预测效能。P<0.05为差异有统计学意义。图形绘制使用GraphPad Prism9软件完成。

2 结果

2.1 一般资料

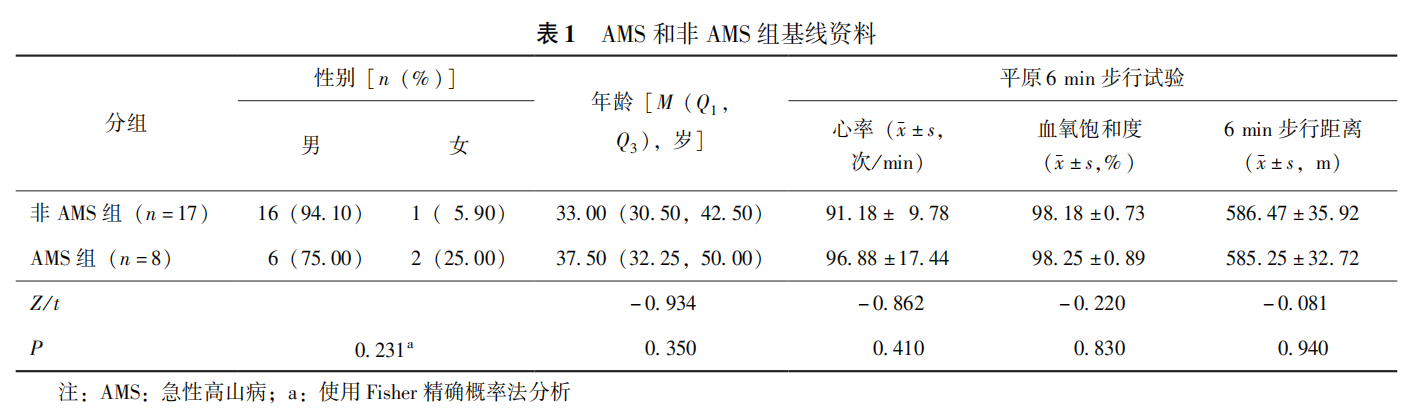

受试者年龄34.00(31.50,43.00),其中男22名、女3名。受试者在平原地区的6MWT结果显示试验结束的平均心率为 (93.00±12.65) 次/min,SpO2为(98.20±0.76)%,6MWD 为 (586.00±34.25)m。急进超高海拔后,AMS组和非AMS组受试者在性别、年龄、平原地区6MWT后的平均心率、SpO2及6MWD差异均无统计学意义(P均 >0.05)(表 1)。

2.2 攀升前的高海拔6MWT结果

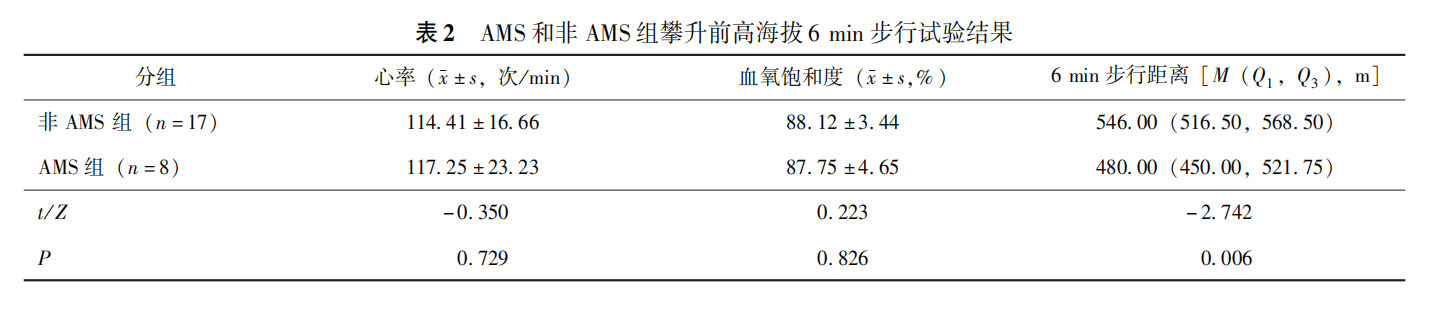

受试者由平原地区进入林芝地区(海拔2900m)完成高海拔6MWT,试验结束的平均心率为(115.32±18.55) 次/min,SpO2为(88.00±3.78)%,6MWD为540.00(481.50,562.50)m。超高海拔发生AMS的受试者,其攀升前的高海拔6MWD显著低于非AMS组(P=0.006)。两组高海拔6MWT后心率及SpO2的差异均无统计学意义(P=0.729, P=0.826)(表 2)。

2.3 攀升前的高海拔6MWT与急进超高海拔后LLS的相关性

急进超高海拔后,进一步分析高海拔6MWT与LLS的相关性,结果显示攀升前的高海拔6MWD与急进超高海拔后的LLS呈显著负相关(r=-0.497,P=0.012), 而心率(r=0.177, P=0.397) 及SpO2(r=0.027, P=0.899) 均与LLS无相关性。

2.4 急进超高海拔后AMS风险的回归分析

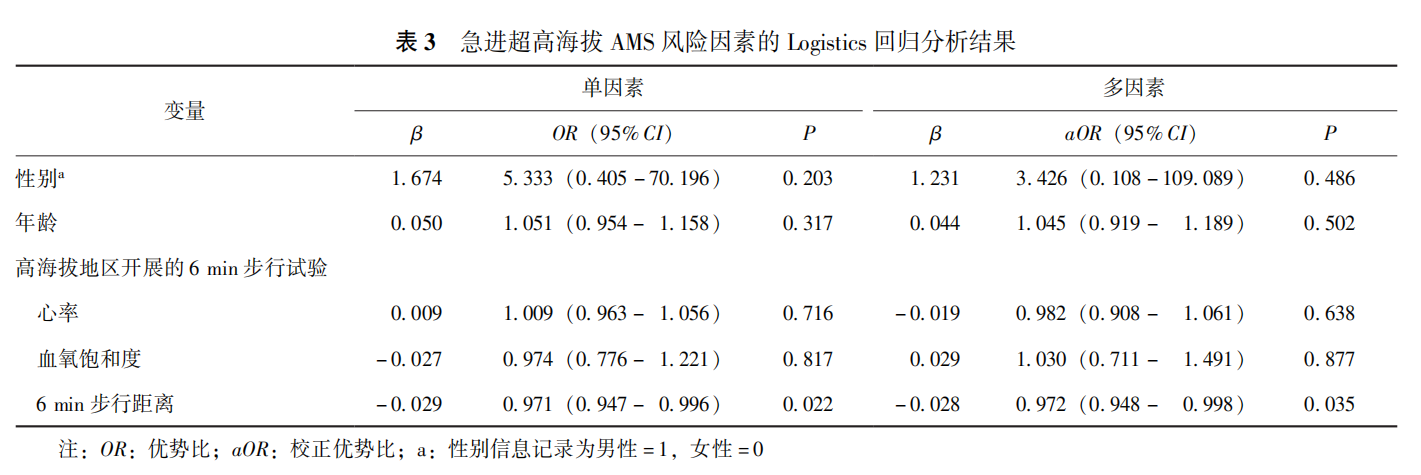

急进超高海拔后AMS风险的单因素Logistics回归分析显示,攀升前的高海拔6MWD越长的受试者, 其急进超高海拔后的AMS发病风险越低(OR=0.971,95% CI=0.947~0.996, P=0.022)( 表 3)。采用Hosmer⁃Lemeshow检验预测拟合优度,结果显示χ2=5.23(P=0.41)。 此外, 多因素 Logistics 回归分析显示, 在控制性别、年龄、心率、SpO2等因素后, 攀升前的高海拔6MWD仍与急进超高海拔后的AMS发病风险显著相关 (aOR=0.972,95% CI=0.948~0.998,P=0.035)(表 3)。

2.5 攀升前的高海拔6MWD对急进超高海拔后AM的预测效能

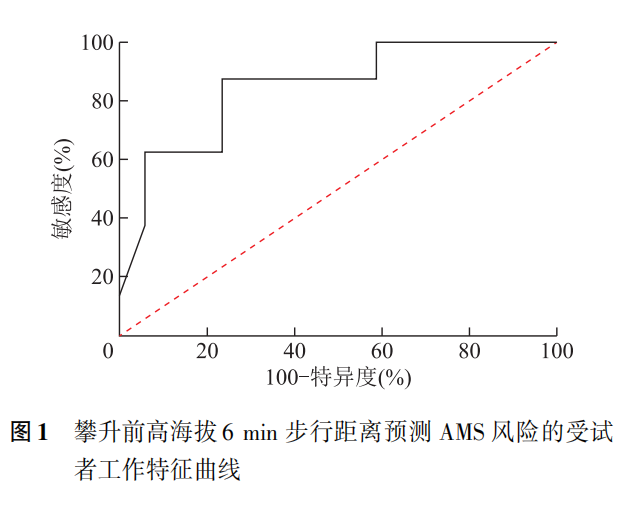

使用ROC曲线分析攀升前的高海拔6MWD对急进超高海拔后AMS发病风险的预测效能,结果显示曲线下面积为0.846(95% CI=0.681~1.000, P=0.006)。在截断值(530.00m) 处,其预测的敏感度为87.5%,特异度为76.5%(图 1)。

3 讨论

本研究初步证实攀升前的高海拔6MWD可作为急进超高海拔后AMS发生的有效预测指标。急进超高海拔后未发生AMS的受试者, 其攀升前在高海拔完成的6MWD更长。此外, 攀升前的高海拔6MWD与急进超高海拔后的LLS呈显著负相关。Logistics回归分析提示, 攀升前的高海拔6MWD越长的受试者,其在急进超高海拔后的AMS发病风险越低。进一步使用ROC曲线验证其预测效能, 攀升前的高海拔6MWD<530.00m的受试者更易在急进超高海拔后发生AMS。这一发现为预防AMS提供了新的方法和思路, 也为后续相关研究提供一定的参考价值。

本研究受试者在高海拔停留约48h后快速进入超高海拔,并于进入超高海拔约12h评估AMS症状,结果显示在这种阶段性快速攀升海拔的情况下,受试者于超高海拔地区的AMS发病率为32%。既往研显示,由于受海拔攀升速度、海拔高度、高海拔习服程度及自然环境等影响,超高海拔的AMS发病率差异较大。因此,在攀升海拔的过程中,重新评估AMS的发病风险十分必要。在对AMS的评估上,不同研究可能使用不同的评分系统。且各评分系统很大程度上依赖于受试者的主观感受,这也使研究者难以客观地对比各评分系统,这也许是AMS的诊断和评估尚未统一的原因之一。此外, 部分研究指出,LLS作为最常用的AMS评分系统,其主观性在一定程度上影响了其诊断评估的特异性,且目前关于如何优化LLS系统仍存在争议。

有研究使用更加客观的测量数据尝试替代LLS中的部分指标,例如使用多导睡眠监测评估睡眠质量,或检测动眼神经的活动反映疲劳程度。此外,进一步细化LLS的评估过程,如增加诱因、药物的使用及自然环境等数据,也有助于减少LLS的评估偏倚。然而,纳入这些信息将增加评估的复杂性。另一方面,已有研究探索一些临床指标对AMS的预测价值, 如心电图和超声心动图等检查的衍生参数。这些临床指标对研究和优化AMS的诊疗具有重要意义,但相比之下,6MWT作为一种成熟的功能试验,其检测和操作更为简便,更适合在极端地理位置开展,如高海拔地区。本研究初步证明,在阶段性攀升海拔的过程中, 受试者在高海拔的6MWD可用于评估进一步急进超高海拔的AMS风险,这也为辅助和优化AMS的评估提供一定借鉴意义。

本研究显示高海拔6MWT后AMS组的SpO2有降低趋势,但差异无统计学意义。有研究显示SpO2水平受海拔高度、高海拔习服和运动的影响较大,本研究受试者在高海拔停留24h后,检测6MWT后的SpO2水平,不可排除高海拔习服和运动等因素对SpO2的影响。此外,本研究未探讨静息状态下SpO2对AMS发病风险的评估效能。目前关于SpO2预测AMS发病风险的效能,各研究也持不同观点。因此,仍需更多研究以探索SpO2作为AMS预测指标的应用价值。

6MWT作为评估多系统功能的有效工具,已广泛应用于多种疾病的预后和疗效评估,包括肝移植、心力衰竭、亚急性卒中和呼吸系统疾病。本研究提示,6MWD或可成为预测不同群体在急性高海拔暴露下AMS发病风险的重要指标。未来的研究可通过重复测量6MWT, 或提高受试者不同海拔的暴露时长,以探索6MWT在不同高海拔暴露情况下的应用。此外,参考超高海拔AMS的既往文献,且受限于高海拔地区的特殊环境和交通住宿限制,本研究仅纳入27名受试者。但这也为后续更大规模的研究奠定了理论与实践基础。

综上,本研究显示,攀升海拔前在高海拔地区获取的6MWD能简单有效地评估进一步急进超高海拔的AMS风险,这有助于辅助和优化AMS的防治,并为急性高海拔暴露的后续研究提供一定参考。

参考文献:略

作者:江雨凡 马强 陈海威 韩宝石 冯斌 陈韵岱

单位:中国人民解放军总医院第一医学中心

福建医科大学附属协和医院

福建省心血管医学中心

中国人民解放军总医院第六医学中心

来源: 中国医学科学院学报

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。