心房颤动(atrial fibrillation,AF)是一种不协调心房电活动导致无效心房收缩的心律失常。数据显示,2020年全球范围内心房颤动患病人数高达5000万例,我国成年人心房颤动患病率为0.71%。心房颤动的患病率随着人口老龄化进程的加速也在逐年增加,40岁以后心房颤动发生风险为25%,心房颤动住院人数是心律失常入院的1/3。心房颤动可引起脑卒中、其他血栓栓塞事件、心力衰竭等并发症。心房颤动每年医疗费用较高,已成为影响全球健康、阻碍社会经济发展的重要健康问题。导管射频消融(radiofrequency ablation,RFCA)作为一种有效的介入治疗方法,可缓解病人症状,恢复窦性心律。心房颤动诊断与管理指南建议对药物治疗无效、不能耐受、有禁忌证且需要控制心律的心房颤动病人可行RFCA治疗,但仅凭RFCA手术和药物治疗不能完全达到改善病人预后的目的。有研究显示,术后心房颤动的复发率高达30%,二次 RFCA术后复发的概率也可达7%~24%,尤其是肥胖人群心房颤动复发率更高。有研究也表明,术后缺乏综合系统的康复教育,病人仍会出现心悸、呼吸困难和疲劳等症状,导致病人术后活动耐力与生活质量下降、并发症发生率和再住院率增加。以运动康复(exercise rehabilitation,ER)为基础的心脏康复(cardiac rehabilitation,CR)在心房颤动病人人群中应运而生,研究证实运动康复可提高行RFCA 治疗心房颤动病人的运动耐力、降低心房颤动复发率、改善左心结构和功能、提升生活质量。而运动康复在心房颤动行RFCA治疗病人中的应用目前还未有统一的标准与方案。因此,本文对运动康复在RFCA术后心房颤动病人中的研究进展进行综述,旨在为后期临床运动康复方案的制订、实施提供基础和理论依据。

1 心房颤动病人进行运动康复的作用机制

运动康复在心房颤动的预防、治疗中有着积极的作用,深入研究运动在心房颤动发生、发展过程中的相关机制,对运动方案的制订和优化具有重要参考价值。以下将从心房重构、自主神经功能和静息心率、机体炎症反应等方面探讨运动对心房颤动的相关影响机制。

1.1 改善心房重构

左心房结构重塑是诱发心房颤动并持续的重要影响因素,而长期规律的运动对心房重构有良好的抑制作用,这与运动能抑制肾素⁃血管紧张素⁃醛固酮(RASS)活性相关。研究显示,RASS在心房重构及最终导致心房颤动发生的过程中发挥重要作用,活化的RASS加快了心房纤维化的进程,心房纤维化导致房内传导不均一,容易形成折返,诱发心房颤动发生;而运动能通过抑制RASS活性,抑制心房纤维化,从而达到延缓心房重构、诱发心房颤动发生的目的。研究显示,RFCA术后心房颤动复发的病人平均左心房容积值高于无复发的病人;较大的左心房容积会增加RFCA术后心房颤动复发的概率。

1.2 调节自主神经功能与静息心率

自主神经功能障碍在心房颤动的发病机制中发挥重要作用,这可能是心房颤动自身反射性兴奋与伴随的危险因素(如高血压、肥胖和睡眠呼吸障碍)相互作用的结果,许多心房颤动的危险因素可能会激活自主神经系统,增加心房心律失常的易感性。也有研究提出,心房颤动是与静息心率呈负相关的一种心血管疾病,其发病率随着静息心率的降低而增加。心率减慢时,心脏电生理活动主要受副交感神经支配,副交感神经激活后通过释放乙酰胆碱,激活乙酰胆碱敏感性钾电流,缩短心房肌动作电位和不应期,利于折返的形成,进而导致心房颤动的发生。有研究显示,轻、中度运动有助于维持交感神经和迷走神经的平衡,减少折返的发生,稳定心房颤动病人心率,并且有利于心肌功能的锻炼,从而改善心房颤动病人心脏泵血功能。

1.3 干预机体炎症反应

炎症在心房颤动发生、发展中发挥重要作用。研究发现,心房颤动病人血清中炎症因子,如白介素⁃6、超敏C⁃反应蛋白等较对照组明显升高。也有研究显示,较高的超敏C⁃反应蛋白水平与RFCA术后心房颤动的晚期复发相关。长期、规律、适当的有氧运动可调整机体炎症状态,能有效抑制促炎因子的表达,促进抗炎因子的产生,抑制炎症反应。Kato等一项接受RFCA治疗的持续性心房颤动病人的随机对照试验显示,运动康复降低了RFCA 后心房颤动病人的超敏C⁃反应蛋白水平,可以有效控制炎症水平和心房颤动复发。

2 心房颤动 RFCA 术后病人运动康复实施方法

2.1 运动康复实施前评估

心房颤动因复杂且病程较长,在制订运动康复方案前,需由专业人员对病人进行系统性评估以实现疾病全面、全程的康复管理。首先对病人进行医学评估,包括结构性心脏病、甲状腺功能障碍、酗酒、滥用药物或其他心房颤动主要诱因的评估和管理,并且对病人以往运动情况进行评估,需注意运动的类型、强度、频率及持续时间。根据以上评估结果为病人制订个性化运动康复方案和康复目标,同时明确病人进行运动康复时的绝对、相对禁忌证以及运动终止标准。其次,为实现安全有效的运动康复,运动负荷试验是运动康复实施前重要的评估手段。临床上常用的方法主要有6min步行试验(6⁃MWT)、心肺运动试验(CEPT)、运动平板试验等。其中CEPT在运动评估和处方制订中发挥重要作用,为A类推荐,是心血管疾病病人运动耐量评估的金标准。2021年《心房颤动病人心脏康复中国专家共识》建议,心房颤动病人行RFCA复律几周之后,若无运动禁忌证,可对病人进行CEPT评估。有指南推荐6⁃MWT用于评估心血管疾病病人的预后和运动风险分层,也可用于运动处方的制订;心房颤动病人行 6⁃MWT时应配有心电、血压监测。CEPT和6⁃MWT过程中可进行自我感知劳累程度的Borg评分,以此来了解病人的运动能力。

2.2 运动康复实施方案

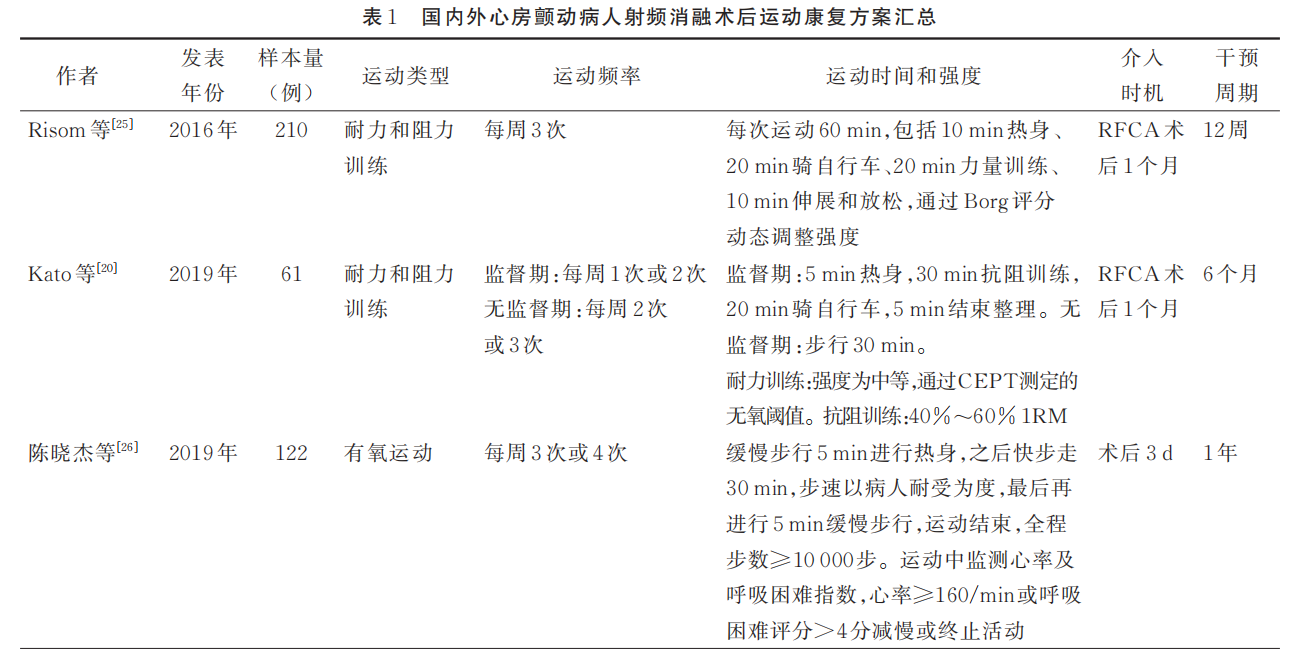

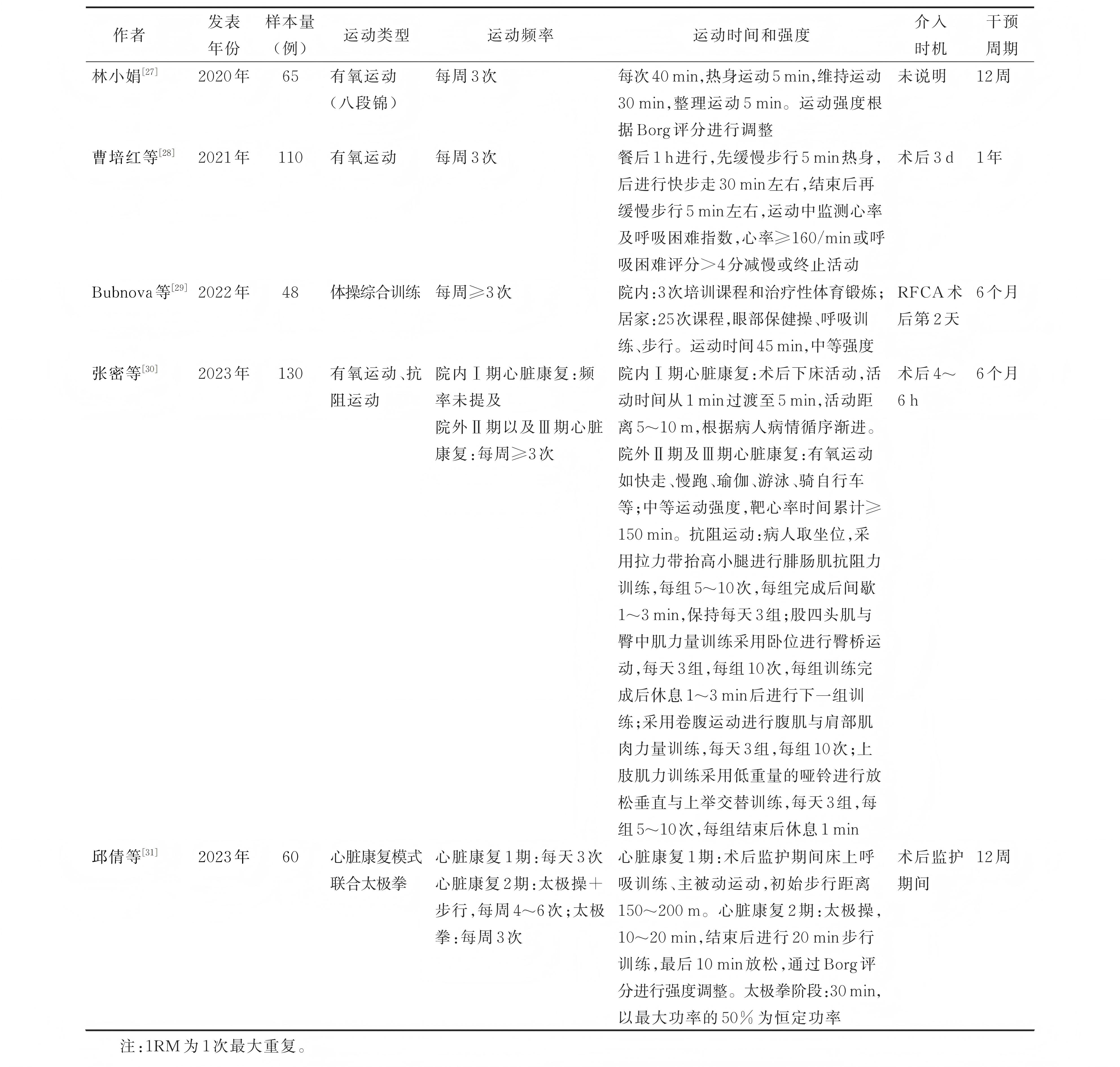

对于RFCA术后的心房颤动病人,目前国内外尚缺乏统一、标准的运动康复实施方案。但运动康复方案的制订需以FITT为基本原则,即频率(frequency)、强度(intensity)、时间(time)、类型(type),同时为了实现心血管调节功能以降低恶性心律失常和缺血的风险,运动开始和结束时应有热身和冷静期,一个完整的运动康复方案包括热身运动(5~10min)、正式运动(20~30min)、整理运动(5~10min),并且根据病人实际情况可包含多种运动类型,各种运动需搭配有序。运动康复的实施常由康复医生、心血管专科医生、护理团队等多学科协作完成。现将近几年国内外RFCA术后心房颤动病人运动康复方案汇总如下,为临床医护人员及时开展针对性的康复护理工作提供参考依据。见表 1。

3 心房颤动射频消融术后病人运动康复的效果

3.1 提高运动耐力

心房颤动病人的心肺耐力较正常个体低,运动不耐受是心房颤动病人的主要症状。RFCA术虽然能够显著改善病人的症状,但手术后运动耐力低下的情况依然存在,术后运动耐力水平低下不仅增加心血管疾病死亡风险,同时会限制病人回归社会角色,严重影响病人的生活质量。运动耐力是评估运动康复效果的一项重要指标,临床通常由峰值摄氧量(peakVO2)、最大摄氧量(VO2max)、峰值代谢当量(peakMETs)、6⁃MWT来体现。Risom等对210例RFCA术后心房颤动病人进行随机对照试验,干预组实施运动训练12周,对照组仅为常规护理。结果显示,干预组peakVO2、心肺适应性较对照组改善明显;持续12个月、24个月的远期随访结果显示,心脏康复组病人的运动耐力较常规组持续改善。Kato等研究分析了61例接受RFCA治疗的持续性心房颤动病人,30例病人接受了运动康复,包括中等强度的耐力和阻力训练,每周至少3次,持续干预6个月,其余31例病人仅接受常规护理,结果显示心脏康复组病人6⁃MWT和peakVO2显著增加。曹培红等对RFCA术后的心房颤动病人进行有氧运动干预,以步行运动为主,干预1年6⁃MWT上升幅度高于对照组,差异有统计学意义。鲍志鹏等对RFCA术后的心房颤动病人进行“互联网+”居家运动康复,运动处方主要以有氧运动的快走形式为主,干预12周后,两组病人VO2max与干预前相比均有增加,且试验组病人VO2max高于对照组。林小娟对RFCA术后心房颤动病人以八段锦进行运动康复干预研究,分别记录两组干预前与干预12周后的peakMETs水平,干预前两组peakMETs水平无明显差异,干预12周后两组peakMETs水平较前均改善,两组改善程度相比差异有统计学意义。

3.2 降低心房颤动复发率

国内外现有关于RFCA术后心房颤动病人进行运动康复的多数随机对照试验都将心房颤动复发率纳入结局指标。国外一项对经RFCA治疗后心房颤动病人进行以运动为主的心脏康复的安全性和有效性的Meta分析结果显示,RFCA术后心房颤动病人进行以运动为主的心脏康复会降低或者不会增加心房颤动复发的风险。但对于肥胖或者伴随有其他诱发心房颤动复发危险因素的病人,运动康复对于降低RFCA术后心房颤动复发的有效性还需进一步地随机对照试验来建立更确切的证据。陈晓杰等对RFCA术后心房颤动病人进行有氧运动干预,以心房颤动复发率为主要结局指标,分别于干预前(术后3d)、干预6个月和1年通过动态心电图检查病人的心率状态和心房颤动发作次数,研究发现干预1年后,两组病人维持窦性心律人数有统计学意义。

3.3 改善左心结构与功能

运动有助于提高心房颤动病人心肌收缩力、改善心室重塑和心功能。现有部分国内外研究多用左心房内径(LAD)和左心室射血分数(LVEF)来评估左心结构和功能。一项国内运动康复对RFCA术后病人疗效影响的Meta分析结果显示,运动康复对RFCA术后LAD、LVEF的影响无明显差异,与国外一项Meta分析研究结果一致。国内2项随机对照试验对RFCA术后的心房颤动病人进行有氧运动干预,干预周期都为期1年,研究结果均显示两组病人的LAD、LVEF均随时间变化发生改变,干预组LAD下降或LVEF上升幅度较对照组更显著,差异有统计学意义。对于研究结果表现出的差异性,考虑可能与运动干预方式、测量方法以及干预时间不一致、纳入例数不同相关。

3.4 提高生活质量

心房颤动对病人生活质量有负面影响,尽管RFCA能有效缓解心房颤动病人症状,但术后因部分病人担忧心房颤动复发,会出现运动回避行为,从而影响病人身体机能及运动能力,导致生活质量下降。生活质量最常用的测量工具是健康调查简表(SF⁃36),其次是心房颤动对生活质量的影响问卷(AFEQT)。其中AFEQT是心房颤动病人特异性生活质量调查量表,内容详尽,对RFCA术后心房颤动病人健康状况的改变敏感性较高,易于识别心房颤动复发的病人。张密等对RFCA术后的心房颤动病人进行以运动为主的系统心脏康复,干预周期为6个月,研究结果显示出院时两组心房颤动病人AFEQT评分比较,差异无统计学意义;出院后6个月比较,心脏康复组生活质量较对照组明显改善。邱倩等通过心脏康复模式结合太极拳对RFCA术后心房颤动病人心肺功能影响做了相关研究,以生活质量作为其中一项结局指标,研究结果发现观察组病人SF⁃36评分高于对照组。

4 心房颤动病人 RFCA 术后运动康复的依从性

运动依从性是保证运动康复效果的重要原因,但目前心脏康复在心房颤动病人领域中处于起步和探索阶段,且专门针对RFCA术后心房颤动病人的心脏康复研究较少,现无法从目前研究结论中得出心房颤动病人进行运动康复的整体依从性。Risom等研究结果显示RFCA术后心房颤动病人进行运动康复的依从性为51%,而在Kato等研究中,RFCA术后心房颤动病人进行运动康复依从性较高,为93.3%,因此关于影响病人运动依从性的相关因素可能与病人本身(病情、文化程度、经济情况等)、研究样本量、运动类型和强度以及运动方案实施方法等有关,应根据具体影响因素进行针对性干预来提高病人运动依从性。国内2项关于有氧运动对RFCA术后心房颤动病人的效果研究显示,病人运动依从性良好,可能与运动方案类型简单易行、安全有关。同时也有研究表明,借助“互联网+”、可穿戴设备等数字化便捷手段,建立高效、安全、科学的随访监测系统,可保证运动康复的有效性、安全性、科学性,从而提高病人运动依从性。

5 小结

综上所述,运动康复对行RFCA术后病人的运动耐力、心房颤动复发率、左心结构和功能、生活质量等方面有益。RFCA术后除控制诱发因素、优化药物治疗外,如果病人不存在运动禁忌证,可以根据病人情况进行个性化的运动康复。但目前心脏康复在心房颤动病人中的应用仍处于初级探究阶段,因此医护人员在制订运动康复方案时,在现有循证证据支持下,还应充分结合病人一般资料及病情,考虑病人的耐受力及依从性,最终形成科学、安全、有效的个性化方案。同时,医院层面需积极培训和储备康复专业人才,鼓励充分利用“互联网+”技术,为病人实施简单、安全、易行的运动康复,提高病人进行运动康复的依从性,从而保证康复效果。目前现有探究运动对RFCA术后心房颤动病人影响的研究多为小样本研究且异质性较高,证据强度不足,需要充足的大规模临床随机试验及远期硬终点事件评估,来进一步表明运动康复对于RFCA术后心房颤动病人的有效性及安全性,使运动康复在心房颤动病人中得到合理的实施,从而促进心房颤动康复专科发展。

参考文献:略

作者:王璐 张春 张银雪 金芳霞 许俊琴 李庆 冯晓茹

单位:兰州大学第二医院

兰州大学护理学院

来源:全科护理2025年9月第23卷第18期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。