近年来,随着人们生活方式的改变和社会压力的增大,冠心病发病逐渐年轻化,越来越多中青年患者接受经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI),以快速改善心肌供血,但患者存在术后不良心血管事件复发风险,且患者常伴有焦虑、抑郁等负性情绪,导致心理弹性下降,进而影响整体康复效果。因此,如何有效促进中青年冠心病PCI后患者的身心健康,改善不良预后,已成为当前心血管疾病管理领域的重要课题。

心脏康复训练在当前临床工作中被认为是PCI后患者康复管理的重要组成部分,包括运动康复、药物管理、生活方式调整等,其中运动康复对提高心功能、改善心血管代谢具有重要作用。相较于传统康复模式,阶段性心脏康复训练能够根据患者的康复进程动态调整心脏康复训练方案,从而有效提高患者的运动耐力和心脏适应能力。然而,单纯心脏康复训练在改善心功能方面虽有成效,但其心理干预效果仍显不足。有研究指出,心理支持可有效增强急性心肌梗死PCI后患者的自我效能感,缓解其焦虑情绪,增强心理弹性,从而改善整体康复效果。鉴于此,心脏康复训练结合心理干预,特别是结构式心理支持,或可成为冠心病PCI后患者康复管理的有效策略。基于此,本研究旨在探讨结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练对中青年冠心病PCI后患者心理弹性及心功能的影响,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 样本量

根据预实验结果和文献计算样本量,样本量计算公式为n=2(Z1-α/2+Z1-β)2σ2/δ2,设定双侧检验水准α=0.05,检验效能β为0.200,Z 1-α/2为1.960;Z 1-β为0.842;σ为10.000,δ为5.000。得到每组所需样本量为72例。考虑干预期间脱落率为20%,最终确定每组样本量为60例,共120例。

1.2 研究对象

选取2024年2月—2025年2月山西医科大学附属运城市中心医院收治的中青年冠心病PCI后患者120例作为研究对象。

纳入标准:

(1)年龄18~59岁;

(2)符合《中国心血管健康与疾病报告2021》中冠心病的诊断标准,首次行PCI且病情稳定;

(3)意识清楚,具有基本的沟通能力。

排除标准:

(1)合并严重肝肾功能不全者;

(2)精神疾病或认知障碍者;

(3)急性心肌梗死急性期者;

(4)临床资料缺失者。

剔除标准:

(1)未遵医嘱治疗者;

(2)失访者;

(3)中途退出研究者;

(4)干预期间病情加重者。

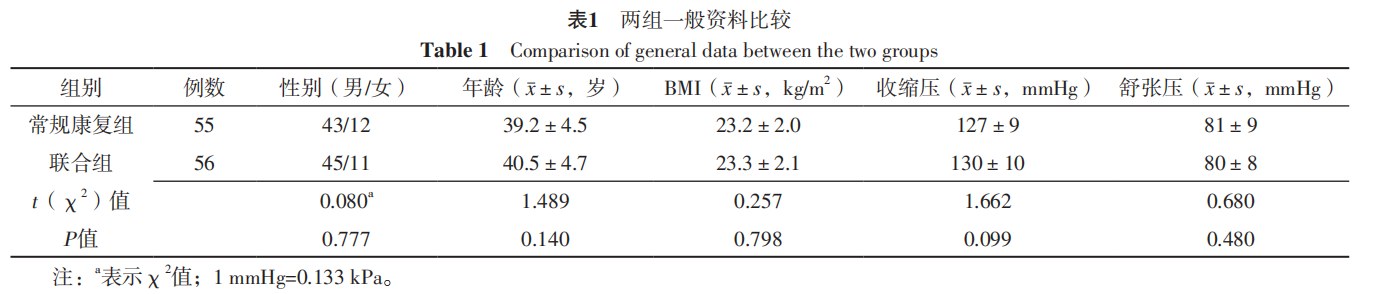

采用随机数字表法将患者分为常规康复组和联合组,每组60例。干预期间,常规康复组中失访2例,中途退出研究3例;联合组中失访1例,中途退出研究3例。最终常规康复组纳入55例,联合组纳入56例。两组性别、年龄、BMI、收缩压、舒张压比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究经山西医科大学附属运城市中心医院伦理委员会批准(批号:YXLLYJB2024006)。

1.2 干预方法

1.2.1常规康复组

常规康复组患者接受常规康复干预,即予以生命体征监测及用药指导;出院前进行一次康复知识宣教,内容包括饮食、运动、药物管理等;出院后每月电话随访1次,随访内容包括症状监测情况、用药依从性、生活方式管理、心理状态、康复知识巩固情况等。持续干预3个月。

1.2.2 联合组组

联合组患者接受结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练,具体如下。

1.2.2.1 结构式心理支持

(1) 心理评估:术后24~48h,由经过专业培训的心理咨询师或心血管专科护士采用心理弹性量表简版(10-item Connor-Davidson Resilience Scale,CD-RISC-10)、焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)、抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)评估患者的心理弹性水平及焦虑、抑郁状况。评估前,向患者详细解释量表填写说明,若患者有疑问可进行适当解释,但不进行诱导性回答。

(2) 个性化干预方案:

①认知重构。术后3~7d,采用认知行为疗法(cognitive behavioral therapy,CBT)改变患者的不良认知及行为,具体包括识别不良认知:通过问卷或访谈了解患者对疾病的认知,尤其识别“灾难化”“过度担忧”或“自我否定”等不良认知;质疑与挑战不良思维:采用苏格拉底式提问,如“有什么证据证明你一定会复发?医生的随访结果如何?”使患者能够区分事实与推测,帮助其认识到某些消极想法是缺乏现实依据的;建立积极认知框架:引导患者用合理、正向的表述替代消极语言,如将“我可能会死”替换为“通过规范康复,我可以大幅降低死亡风险”,给予疾病知识宣教,向患者讲解康复案例,增加其对治疗与康复的信心;行为试验:制定可执行的小目标(如每天散步10min、逐渐增加社交活动),通过逐步尝试,帮助患者获得“我能做到”的体验,验证积极认知的有效性;放松与自我调节训练:结合呼吸训练、正念冥想或渐进性肌肉放松,缓解患者焦虑、紧张情绪。建议患者将日常康复过程记录在康复日记中,便于分析,60~90min/次,1次/月,持续干预3个月。

②社会支持强化:术后5~10d,组织家属护理会议,45~60min/次;出院后,每月组织1次线上家属护理会议,并以线上微信群(1次/周)和线下聚会(每2个月1次)的形式组织病友互助小组活动,以提高患者的社会支持水平。

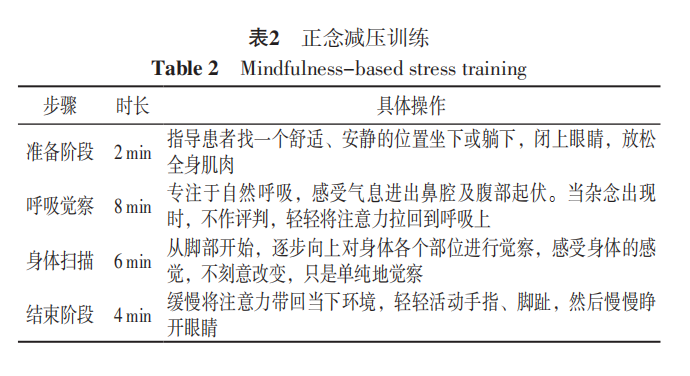

③正念减压训练。术后3~10d,进行正念减压训练,20min/次,确保环境安静;出院后,指导患者通过正念冥想相关音频和视频,指导患者在家中自行练习,并通过微信群或电话进行答疑与督促,每周定期进行线上集中训练指导,20min/次。正念减压训练见表2。

1.2.2.2 阶段性心脏康复训练

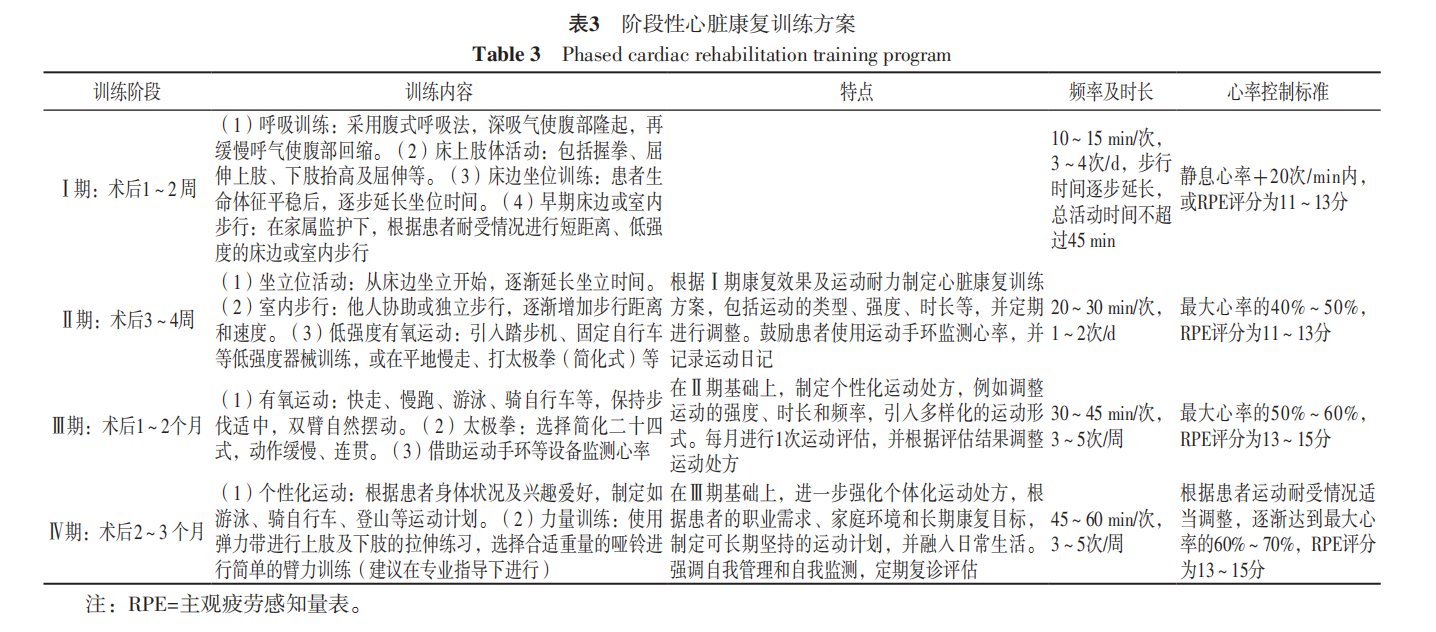

在康复小组(由心血管专科医生、康复治疗师和心理咨询师组成)指导下进行阶段性心脏康复训练。在进行阶段性心脏康复训练前,全面评估患者心功能、运动耐力,监测心电图及生命体征,并参照国内外心脏康复相关指南进行风险分层。依据患者的年龄、基础心率、药物使用情况及6分钟步行距离(6minutes walking distance,6MWD)、主观疲劳感知量表(Borg Rating of Perceived Exertion,RPE)评分制作个体化运动处方并进行动态调整。在各阶段心脏康复训练中,结合个体最大心率(220-年龄)和RPE评分确定心率控制目标,鼓励患者利用运动手环等设备实时监测心率,记录运动日记。康复小组每月召开1次病例讨论会,根据患者血压、心率、心功能指标、心理状态动态调整运动处方(包括运动的类型、强度、频率和持续时间),以确保阶段性心脏康复训练的科学性、有效性及安全性,具体见表3。患者均持续干预3个月。

1.3 观察指标

(1) 心理弹性:干预前及干预3个月后,采用CDRISC-10评估患者的心理弹性水平,量表包括坚韧性(总分32分)、力量性(总分32分)、乐观性(总分36分)3个维度共25个条目,量表总分100分,得分越高表明心理弹性水平越高。该量表的Cronbach's系数为0.91,重测信度为0.87。

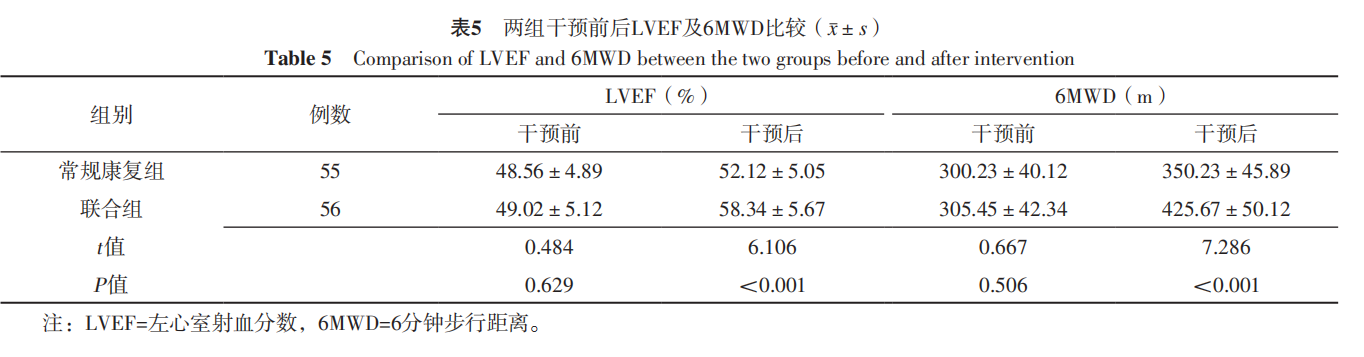

(2) 左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)及6MWD:干预前及干预3个月后,通过超声心动图测量患者LVEF;采用6分钟步行试验记录患者6MWD。

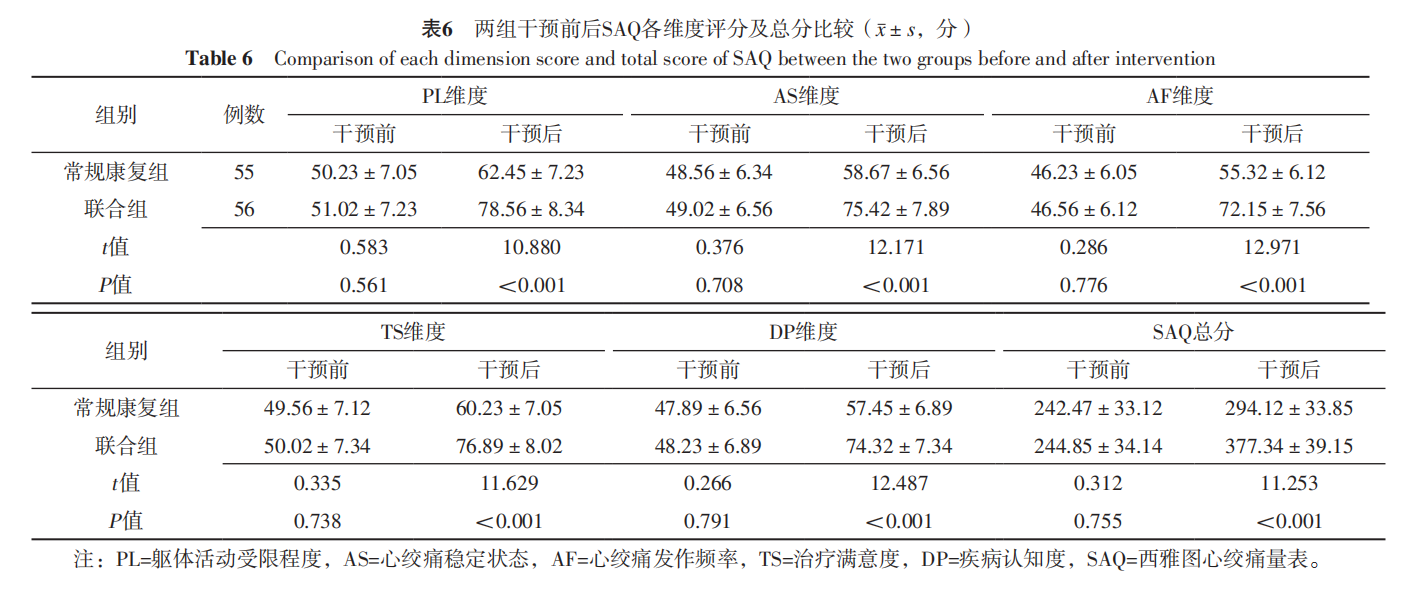

(3) 生活质量:干预前及干预3个月后,采用西雅图心绞痛量表(Seattle Angina Questionnaire,SAQ)评估患者的生活质量,该量表包括躯体活动受限程度(PL)、心绞痛稳定状态(AS)、心绞痛发作频率(AF)、治疗满意度(TS)、疾病认知度(DP)5个维度,各维度总分均为100分,量表总分为500分,得分越高表明生活质量越高。

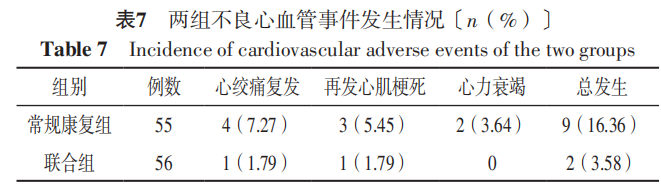

(4) 不良心血管事件:记录患者干预期间心绞痛复发、再发心肌梗死、心力衰竭等不良心血管事件发生情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS26.0统计学软件分析数据。符合正态分布的计量资料(年龄、BMI、收缩压、舒张压、CD-RISC-10各维度评分及总分、LVEF、6MWD、SAQ各维度评分及总分)以(x±s)表示,两组间比较采用成组t检验;计数资料(性别、不良心血管事件发生情况)以相对数表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

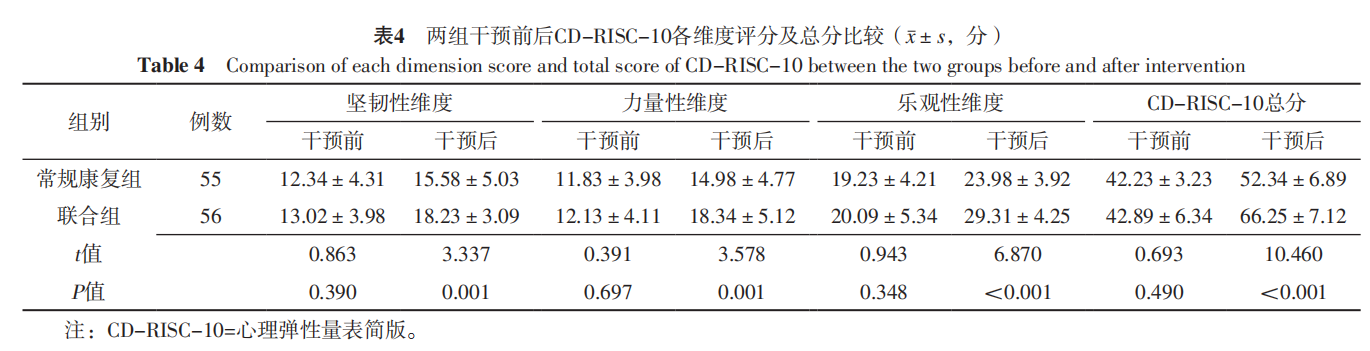

2.1 CD-RISC-10各维度评分及总分

干预前,两组坚韧性、力量性、乐观性维度评分及CDRISC-10总分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,联合组坚韧性、力量性、乐观性维度评分及CD-RISC-10总分高于常规康复组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

2.2 LVEF及6MWD

干预前,两组LVEF、6MWD比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,联合组LVEF高于常规康复组,6MWD长于常规康复组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

2.3 SAQ各维度评分及总分

干预前,两组PL、AS、AF、TS、DP维度评分及SAQ总分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,联合组PL、AS、AF、TS、DP维度评分及SAQ总分高于常规康复组,差异有统计学意义(P<0.05),见表6。

2.4 不良心血管事件发生情况

联合组干预期间不良心血管事件总发生率低于常规康复组,差异有统计学意义(χ2=5.086,P=0.024),见表7。

3 讨论

PCI现已成为冠心病,尤其是急性冠脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)患者的关键治疗手段。然而,中青年冠心病PCI后患者康复仍面临较大挑战。有研究指出,中青年人群发生不良心血管事件多与长期不健康的生活方式(如吸烟、饮酒、高脂饮食)以及高强度的工作环境密切相关,这也是中青年冠心病患者PCI后心理负担较大的原因之一。另有研究表明,中青年急性心肌梗死PCI后患者的心理弹性水平较低,且伴有焦虑、抑郁等负面情绪,严重影响其康复依从性。尽管心脏康复训练已被证实能有效改善心脏病患者的心功能、提高生存质量,但我国心脏康复训练实施率较低,患者对心脏康复的认知水平较低,故依从性较差。此外,传统心脏康复训练缺乏心理干预,这也使得康复效果不佳,影响患者长期预后。因此,如何优化康复方案,提高中青年冠心病PCI后患者的康复效果,成为当前临床研究的重要方向。

结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练是一种多维度整合的康复模式,旨在提升中青年冠心病PCI后患者的心理弹性水平、运动能力及心功能,从而改善长期预后。该模式的核心优势如下:

(1)综合性干预:关注心脏康复训练,同时融入心理支持,包括认知重构、社会支持强化、正念减压训练等多种方式,帮助患者建立积极应对机制。

(2)个体化康复方案:采用阶段性心脏康复训练,根据患者术后恢复情况逐步提高运动强度,使康复过程更加科学、合理。

(3)提升心理弹性水平:通过心理评估、CBT及正念减压训练,提高患者的心理调适能力,进而减小焦虑、抑郁情绪的不利影响。

(4)降低不良心血管事件风险:阶段性心脏康复训练可通过改善心功能、提高运动耐力而减少不良心血管事件的发生。

本研究结果显示,干预后,联合组坚韧性、力量性、乐观性维度评分及CD-RISC-10总分高于常规康复组,进一步验证了结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练可有效提高中青年冠心病PCI后患者的心理弹性水平,分析原因与结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练中的认知重构及社会支持强化训练提高了患者的认知及社会支持水平有关,这可使患者在面对疾病时更具有坚韧性、力量性及乐观性。本研究结果显示,干预后,联合组LVEF高于常规康复组,6MWD长于常规康复组,表明结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练可有效改善中青年冠心病PCI后患者的心功能,提高运动耐力,因阶段性心脏康复的Ⅲ期训练将患者心率控制在最大心率50%~60%的靶强度,这既规避了早期过量运动风险,又通过逐月递增10%运动量的策略,充分实现了心功能适应性重塑。本研究结果显示,干预后,联合组PL、AS、AF、TS、DP维度评分及SAQ总分高于常规康复组,表明结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练可有效提高中青年冠心病PCI后患者的生活质量,这与该训练方案阶段性提高患者运动耐力直接相关,Ⅲ期、Ⅳ期训练中多样化有氧运动如快走、游泳可有效减轻患者的PL;此外,正念减压训练可有效降低交感神经兴奋性、减少心肌耗氧量,进而改善AS、降低AF;TS与DP的提高则与认知重构训练增强了患者对疾病的认知程度、社会支持强化训练提升了患者社会支持水平密切相关。本研究结果还显示,联合组不良心血管事件总发生率低于常规康复组,进一步证实了结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练可通过改善中青年冠心病PCI后患者的心理状态及心功能、提高运动耐力而降低不良心血管事件发生风险。

4 结论

综上所述,结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练可有效提高中青年冠心病PCI后患者的心理弹性水平,改善心功能,提高运动耐力,进而降低不良心血管事件发生风险。但本研究纳入样本量较小,且随访时间较短,未监测神经内分泌指标如去甲肾上腺素以分析心理-心脏交互机制,且未分析不同血管病变患者的康复差异。未来可进一步扩大样本量,增加观察指标,进一步探讨结构式心理支持结合阶段性心脏康复训练的心理-心脏交互机制。

参考文献:略

作者:张丽云 郭波霞 高岩洁

单位:山西医科大学附属运城市中心医院

山西医科大学附属运城市中心医院

来源:实用心脑肺血管病杂志2025年11月第33卷第11期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。