肥胖与心血管疾病关系密切,2021-04-22美国心脏协会(AHA)发布了一项关于《肥胖和心血管疾病》的声明,总结了肥胖对心血管疾病,尤其是动脉粥样硬化性心血管疾病、心力衰竭和心律失常〔包括心源性猝死(SCD)和心房颤动〕诊断、临床管理以及预后的影响。本文以该声明为基础,结合声明中提出的要点及证据,以及国内临床实际情况对声明进行解读,以期为我国心血管内科临床实践提供帮助。

一、肥胖的流行病学

该声明根据世界卫生组织标准将体质指数(BMI)≥25kg/m2且<30kg/m2定义为超重,BMI≥30kg/m2定义为肥胖。在中国,超重定义为BMI≥24kg/m2且<28kg/m2,肥胖定义为BMI≥28kg/m2。据统计,全球39%~49%的人口(28亿~35亿人口)达到超重或肥胖标准。2015年有400万人因BMI过高而死亡,其中超过2/3是由于心血管疾病引起。在中国,肥胖已成为重大的公共卫生问题。超重和肥胖人群在过去40年中迅速增加,根据中国标准,2015—2019年估计全国6岁以下儿童超重患病率为6.8%,肥胖患病率为3.6%;6~17岁儿童和青少年超重患病率为11.1%,肥胖患病率为7.9%;成年人(≥18岁)超重患病率为34.3%,肥胖患病率为16.4%。

二、肥胖的各类评估指标及其与心血管疾病的关系

2.1 腰围(WC )

一些组织和专家小组已经建议,在临床中WC应与BMI共同进行评估。尽管在人群中BMI与体脂百分比有很强的相关性,但因性别、年龄和种族有相当大的个体差异,其预测任何特定个体体脂的能力具有局限性。相比于WC,WC与身高的比值可能更适合用于心血管疾病风险评估。此外,腰臀比(WHR)已经被证明可以独立于BMI预测心血管疾病死亡。在美国,WHR预测的中心性肥胖人群心血管疾病死亡风险更高。

2.2 异位脂肪储存

储存异位脂肪储存是指脂肪存储在非脂肪组织中,比如肝脏、胰脏、心脏、骨骼肌等。即使在BMI和腹部脂肪沉积相同的情况下,不同人体内的内脏脂肪组织(VAT)可能相差2~3倍。而在超重和肥胖人群中,VAT少的人群心血管疾病风险更低,被称为代谢健康型肥胖。VAT高的肥胖患者是心血管疾病的高发人群。

2.3 心包脂肪

研究显示,校正年龄、性别、BMI和腰围后,心包脂肪与心血管疾病相关,但校正心血管相关的其他危险因素后,二者无相关性。一项多种族人群研究显示,心包脂肪与全因心血管疾病、冠状动脉粥样硬化和心力衰竭的高风险相关。有研究显示,在校正了性别、年龄、生活方式变量、血脂、葡萄糖和脂肪细胞因子等因素后,心包脂肪每增加1个标准差,全因死亡风险增高34%,提示心包脂肪可预测心血管疾病的发生。

2.4 心外膜脂肪

心外膜脂肪释放的细胞因子和趋化因子可影响心血管系统,其厚度与WC、血压、胰岛素抵抗、血脂异常相关,是心血管疾病可能的预测因子。

2.5 生活方式干预对内脏 / 心包 / 心外膜脂肪的影响

一

项对不同年龄、性别人群的研究发现,与不锻炼的对照组相比,每周进行3~5次锻炼,持续12~52周,可降低VAT。且即便在体质量不变的情况下体育锻炼也能减少约6.1%的VAT,其中有氧运动比阻力训练效果更好,高强度运动与中强度运动相比并没有明显优势,150min/周的运动时长足以大幅降低VAT,更长的运动时间在降低VAT上未见有进一步的获益。运动干预也能减少肝脏、心外膜和心包脂肪,但也有一项Meta分析结果表明其降低心外膜脂肪效果并不显著。饮食干预也能有效降低VAT,明显减少肝脏、心包、心外膜脂肪。但部分临床研究表明饮食干预效果没有运动干预好。对糖尿病患者的一项研究表明饮食和运动联合干预降低VAT的效果更佳。

三、肥胖与冠心病

3.1 突发冠状动脉事件与肥胖的关系

一项纳入超过30万名成年人的18000次冠心病事件的Meta分析表明,BMI超过参考范围与冠心病风险增加相关。且在同样BMI水平下,WC和WHR等中心性肥胖指标越高,冠状动脉事件发生率和心血管疾病死亡率越高,BMI正常的人群也同样存在上述情况。BMI和WC超过参考范围的时间(以年计算)比单纯的数值更能准确预测肥胖人群的冠状动脉疾病风险。冠状动脉微血管病变也与较高BMI独立相关。在前瞻性研究中,通过减肥手术减肥可改善冠状动脉微血管功能。

但也有研究表明,没有代谢综合征的肥胖与心肌梗死的发生无关。一项包含180万人的21项研究的Meta分析表明,约50%的超重和肥胖与冠心病之间的联系可以用血压、胆固醇和血糖水平进行解释。

3.2 肥胖对冠状动脉疾病诊断的影响

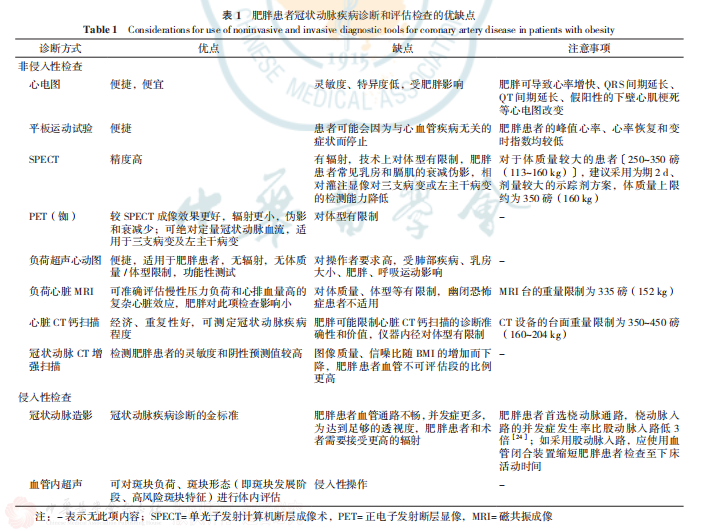

肥胖可影响患者基线心电图,影响最大运动试验能力(呼吸困难、机械限制、左心室舒张功能障碍)。因此,其他检查方法,如核医学方法、负荷超声心动图或药理负荷和负荷心脏磁共振成像(MRI),可能对评估这一人群是否发生冠心病有意义。针对肥胖患者冠状动脉疾病各类诊断及评估方式的优缺点见表1。

3.3 临床管理和治疗

3.3.1 肥胖悖论

肥胖患者发生心血管疾病的年龄更小,患心血管疾病的比例更大,平均寿命比正常体质量的人短。但是对于有症状的心血管疾病患者,超重和肥胖并不是心血管疾病10年内不良预后的危险因素,这种矛盾被称为肥胖悖论。这种现象在超重和1级肥胖(BMI30.0~34.9kg/m2)人群中尤其明显,而在更严重或病态肥胖人群(2~3级肥胖:BMI≥35.0kg/m2)中则不显著。其原因可能是轻度肥胖患者不仅在脂肪体质量(FM)上有所增加,同时还伴有去脂体质量(LM)的增加,而研究发现LM是冠心病的保护因素。同时轻度肥胖患者营养储蓄更好,更能满足疾病状态下的营养消耗。

3.3.2 减重与冠状动脉疾病风险

目前没有研究表明通过改变生活方式减轻体质量可以明显降低心血管疾病死亡率。药物减重介入试验也尚未显示冠心病发病率明显降低,但接受减肥手术的肥胖患者致死性和非致死性心血管事件的发生率显著降低;其原因可能是两种方法使体质量减轻的程度差异大(药物减重5~10kg,而手术减重10~40kg),说明短期的、程度较低的减肥不足以完全克服长期肥胖给血管系统造成的有害影响。LookAHEAD是2型糖尿病患者治疗肥胖时改变生活方式的大型临床试验之一,但9.6年后未能显示干预组的主要冠状动脉不良事件或心血管死亡率显著降低,这可能与干预组在试验结束时体质量减轻有差异有关。但LookAHEAD的

事后分析显示,减重≥10%的参与者心血管事件显

著减少。一项对20235例手术和非手术患者的回顾性研究显示,减肥手术与大血管疾病(心血管疾病的首次发生或脑血管事件)发生率降低相关,尤其与心血管疾病不良事件〔急性心肌梗死、不稳定型心绞痛、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)、冠状动脉旁路移植术(CABG)〕的发生率降低相关。

3.4 肥胖与PCI

CathPCI研究对83861例极端肥胖和正常体质量患者PCI的住院结果进行分析,结果显示肥胖与较高的死亡率和较低的出血率独立相关。另一项研究纳入了227042例患者,包括心肌梗死后患者,其中37.2%(n=84479)为肥胖患者,7.4%(n=16730)为重度肥胖患者,重度肥胖患者与超重患者相比,有更多的造影剂肾病、需要透析的肾病和血管并发症(绝大部分为股动脉)。

短期来看,肥胖反而是PCI术后生存率升高的相关因子。英国心血管干预协会注册报告了345192例接受PCI患者的不良住院结果和死亡率,结果显示PCI术后30d内出现肥胖悖论现象,BMI≥25kg/m2的患者死亡率较低。且无论患者临床表现是不稳定型心绞痛、非ST段抬高型心肌梗死或ST段抬高型心肌梗死,与正常体质量相比,BMI>25kg/m2均是PCI术后5年生存率升高的独立预测因素。APPROACH研究也报告了肥胖悖论现象,30258例PCI患者中,超重或肥胖患者的PCI术后6个月死亡率较BMI正常的患者更低。

长期来看,与肥胖患者相比,BMI偏低的患者PCI术后心血管事件发生率更高。一项包括11项前瞻性PCI研究的23181例患者的研究发现,主要不良心血管事件发生率在BMI<18.5kg/m2的人群中更高,并在BMI>30.0kg/m2的患者中下降。最近一项对865774例接受PCI或CABG患者的研究表明,BMI与PCI术后死亡率及主要不良心血管事件的关系呈现“U型”曲线,当BMI极高时患者PCI术后死亡率也上升。APPROACH研究中登记的患者信息显示,3级肥胖(BMI>40kg/m2)患者PCI术后5年和10年死亡率高于BMI正常患者。

3.5 肥胖与抗血小板治疗

肥胖患者服用抗血小板药物后会出现不同程度的血小板高反应性,导致抗血小板药物不能控制血栓素产生或抑制血小板功能,其中肠溶阿司匹林在肥胖患者中引起的高血小板反应性最为严重。与非肥胖的个体相比,肥胖组的血小板反应性在阿司匹林给药后1h达到高峰并在给药后24h降至谷底,但全程均明显高于非肥胖组。在肥胖患者中,使用氯吡格雷和普拉格雷也能观察到类似效应,但普拉格雷血小板高反应性较氯吡格雷轻。替格瑞洛是否引起肥胖患者血小板高反应性目前无相关报道。值得注意的是,与肥胖合并代谢综合征患者相比,肥胖无代谢综合征患者对抗血小板的反应良好,与非肥胖患者的反应相似,提示肥胖对血小板影响与其引发的代谢紊乱相关。目前暂无关于肥胖患者抗血小板治疗推荐的剂量调整。

3.6 肥胖与CABG

肥胖对CABG后死亡率的影响目前还没有一致的观点。一项基于胸外科医师协会数据库(559004例在1997—2000年接受孤立CABG治疗的患者)的分析显示,中度肥胖患者(BMI>35kg/m2)比BMI为18~35kg/m2的患者住院死亡的风险更高。但一项回顾性多中心队列研究却显示了肥胖的潜在保护作用,与PCI相似,BMI与CABG后30d死亡率关系曲线也呈“U型”,BMI<20kg/m2和>40kg/m2的人群死亡率最高,而BMI在30kg/m2左右的人群死亡率最低。这也说明一定程度的肥胖有助于在严重心血管事件发生时减少储备不足导致的心脏性恶病质的可能性。

而肥胖对CABG后远期生存率影响的研究结果目前尚无定论。但已有研究证实肥胖会增加肾衰竭、呼吸衰竭、心律失常(尤其是心房颤动)、创口感染等术后并发症的发生率。在一项针对CABG患者的大型队列研究中,腰围独立于BMI,与术后心房颤动、延长机械通气和再插管时间、肾衰竭和术后肾脏替代治疗、血流感染、胸骨创口感染、加护病房和住院时间呈正相关。

四、肥胖与冠心病

4.1 肥胖对心功能的影响

肥胖是高血压、心血管疾病和左心室肥厚的主要危险因素,特别是对左心室舒张功能有潜在的不良影响。一项包含5881例患者的研究显示,调整了其他危险因素后,全BMI范围内平均BMI每增加1个单位,心力衰竭发病率在男性中增加5%,在女性中增加7%。其他肥胖相关测量参数,如WC、WHR和腰围身高比也与心力衰竭风险独立相关。与射血分数减低心力衰竭(HFrEF)相比,较高的BMI与射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)的风险相关性更强。研究表明,超重和1级肥胖患者的HFpEF风险分别高出38%和56%,且独立于其他心血管危险因素。

4.2 临床管理和治疗

心力衰竭的治疗中也存在肥胖悖论。在HFrEF、HFpEF以及急性失代偿期心力衰竭患者中均观察到超重或1级肥胖的心力衰竭患者比正常BMI心力衰竭程度相似的患者有更好的临床结果,且在HFrEF中更为明显。类似的,BMI、WC、体脂率等肥胖相关指标增高也与心力衰竭良好的临床结果相关,其中,腰围增大在单因素分析中与较好的临床结局相关,而在多因素分析中则与较差的临床结局相关。与正常体质量心力衰竭患者相比,肥胖的心力衰竭患者脑钠肽水平更低。另一方面,心力衰竭患者的心外膜脂肪组织含量低于正常人群,而心力衰竭患者中,心外膜脂肪组织较低与心力衰竭死亡率较高相关,这是肥胖悖论的另一种体现,可能表明一定的脂肪储备有助于提高心力衰竭患者的生存率。

目前,很少有证据表明心力衰竭患者体质量减轻能带来更好的主要临床结果。但减肥可以减轻症状,改善生活质量和其他疾病状况,如睡眠呼吸暂停或糖尿病。此外,肥胖的晚期心力衰竭患者的体质量减轻可提高患者接受其他积极干预,如左心室辅助装置植入和心脏移植等。体力活动和体能水平在减缓心力衰竭的发展方面有重要影响,无论BMI如何,保持一定体能水平的心力衰竭患者预后更好。因此,对于心力衰竭的肥胖患者,应以改善体质为目标,增加运动训练。老年肥胖人群的心力衰竭风险更大,需要制定有效的策略来维持体质量和改善心功能,而非减肥。

虽然目前有许多药物适用于减肥,但只有奥利司他治疗心力衰竭合并的肥胖具有一定疗效和安全性。同时新型降糖药物在治疗肥胖和心力衰竭上也显示出一定优势。胰高血糖素样肽1(GLP-1)激动剂(如利拉鲁肽)和钠-葡萄糖共转运体2抑制剂(SGLT2)已证明能减轻体质量、减少心力衰竭住院率及心血管疾病死亡率。这些药物试验目前正在进行中,研究结果将在未来5年内公布。近期还有报道显示,在超重/肥胖和HFrEF患者中,无论是否患有糖尿病,服用达格列净的患者心力衰竭恶化及心血管疾病死亡风险均低于安慰剂组患者。晚期心力衰竭通常被认为是减肥手术的禁忌,但一些小规模的临床研究表明,在合并肥胖的心力衰竭患者中实施减肥手术,左心室功能、心肌的力学功能得到改善。最近的一项回顾性研究也表明,在有心力衰竭病史的患者中,减肥手术减少了因心力衰竭住院的次数。3级肥胖是心脏移植的相对禁忌证,接受心脏移植的肥胖患者比正常体质量的心脏移植患者有更高的急性排斥反应和更高的5年死亡率。肥胖尚未被普遍认定为左心室辅助器植入的禁忌证。对于正在使用左室辅助装置并等待心脏移植的肥胖心力衰竭患者来说,其需要通过各种科学的手段包括热量限制、体育锻炼,甚至减肥手术,以实现体质量减轻、身体功能恢复、左心室功能改善,从而提高心脏移植的成功率。虽然最近的心力衰竭指南没有强调减重,但这些指南也认识到与严重肥胖相关的高风险,因此控制体质量,尤其是阻止肥胖向2、3级进展是非常必要的。

五、肥胖与心率失常

5.1 心源性猝死(SCD)

BMI每增加5个单位,患SCD的风险增加16%,肥胖已被确定为SCD最常见的非缺血性原因,其中腹型肥胖与SCD相关性更高[56]。轻度和中度肥胖均会增加室性心动过速和心室颤动的发生率,其机制可能与肥胖导致的左心室肥厚、左心室舒张功能障碍和复极化异常有关。QRS波分裂在肥胖患者以及肥胖介导的SCD中很常见,提示心室的异构传导也是SCD重要的独立预测因子。鉴于SCD造成的死亡约占总心血管疾病死亡人数的一半,减少肥胖患者可以减轻SCD的公共卫生负担。更重要的是,随着患者体质量的增加,在发生心搏骤停时,患者胸部按压和气道保护的效果可能会减弱。BMI的增加也与较高的胸阻抗相关,同时还会降低除颤的成功率。严重肥胖与住院心搏骤停患者死亡率增高相关。

5.2 心房颤动

BMI与老年心房颤动的发生有很强的相关性。BMI每增加5个单位,心房颤动发生风险增加约29%,术后心房颤动风险增加10%,消融后心房颤动风险增加13%。肥胖会导致心房结构和传导路径的重构从而诱发心房颤动。与正常体质量的个体相比,肥胖患者左心房压力和容积明显更高且有明显的左心房重构和收缩能力受损。肥胖不仅促进了心房颤动的发病,还促进了心房颤动的进展。研究表明1级肥胖阵发性心房颤动患者发展为持续性心房颤动的可能性增加了54%,2级肥胖(BMI35.0~39.9kg/m2)阵发性心房颤动患者发展为持续性心房颤动的可能性增加了87%。心外膜脂肪组织已成为一种重要的心律失常致病因素。心房颤动与心外膜脂肪的关联强度大于腹部和全身肥胖的相关测量指标(如WC、BMI等),提示心外膜脂肪组织与心房心肌可能存在潜在的旁分泌信号。

一项纳入150例心房颤动患者的随机对照试验表明,较大程度的体质量减轻和心脏代谢危险因素管

理可以减少心房颤动的累积时间、减轻症状负担、降低严重程度评分并改善心脏重构,随访15个月显示,减重患者房间隔面积和左心房面积减少。一项随访5年的研究表明体质量减轻≥10%的患者较对照组有将近6倍的可能性不再发心房颤动。此外,体质量减轻程度越高,患者发展为更永久性心律失常的可能性越低。

六、小结

总体来说,肥胖是包括动脉粥样硬化性心血管疾病、心力衰竭、SCD及心房颤动等心血管疾病发病的高危因素。健康人群维持体质量在参考范围可减少心血管疾病患病的可能,但对于有症状的动脉粥样硬化性心血管疾病及心力衰竭的肥胖患者而言,除非是极度肥胖,否则单纯地追求体质量下降并不能使其获益。然而对于预防SCD以及预防和治疗心房颤动而言,减重的获益显著。此外,在预防和治疗心血管疾病的同时,人们应更加注意不良的脂肪分布以及肥胖引起的代谢综合征,而不仅仅是体质量数值本身。

参考文献(略)

本文作者:郭雨阳,曾庆春

作者单位:南方医科大学南方医院心血管内科

来源:中国全科医学2022年2月第25卷第6期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。