运动康复对慢性病患者的辅助治疗效果在国内外越来越受到重视,当前我国社区医生在对慢性病患者管理进行康复运动锻炼指导时,常常停留于框架性的指导,缺乏客观定量的康复性运动处方的指导与干预。不仅难以取得较好的辅助治疗效果,不当运动对健康带来的损伤也日益增多。运动处方是针对个人的身体状况,采用处方的形式规定锻炼的内容和运动量的方法。本研究通过调查运动处方融入社区慢性病患者管理中的实际效果,从而为更好地开展社区慢性病患者管理提供科学依据。

一、对象与方法

1.1 研究对象

在社区卫生服务机构登记管理的慢性病患者中,随机选取年龄在45~65岁且近半年内病情稳定,能够参加体育活动的轻中度高血压患者100例作为研究对象,并将其随机分为对照组和干预组,每组各50例。对照组:男性27例,女性23例,平均年龄(58.58±1.98)岁,平均病程(6.02±5.35)年;干预组:男性24例,女性26例,平均年龄(58.58±1.90)岁,平均病程 (5.98±5.40)年。两组患者基本情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

对照组:患者使用原有药物治疗,除按照自己以往的行为习惯进行锻炼外,不进行任何运动处方锻炼。干预组:患者在使用原有药物治疗的基础上,辅以高血压患者康复性运动处方锻炼干预。在干预前及干预实施6个月后,对两组研究对象的各项相关生理指标进行测量,并使用生活质量评价量表(SF-36)对两组研究对象进行问卷调查。

1.3 统计学方法

采用Epidata 3.0数据双录入,用SPSS 25.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,计数资料以例(%)表示,干预前后对照采用t检验,以高慢性病患者的生活质量,尤其是在“一般健康状况”P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

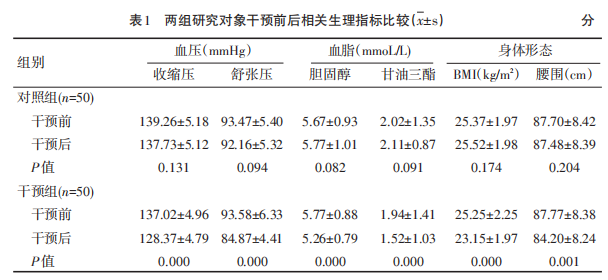

2.1 运动处方对患者生理指标的影响情况

在干预前及干预实施6个月后,分别对两组研究对象的血压、血脂、体质指数(BMI)及腰围等各项相关生理指标进行测量,结果显示,干预后干预组研究对象,血压、血脂、BMI及腰围等各项相关生理指标值均明显降低,干预前后比较,差异均有统计学意义(P<0.05);对照组的各项相关生理指标值较干预前,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

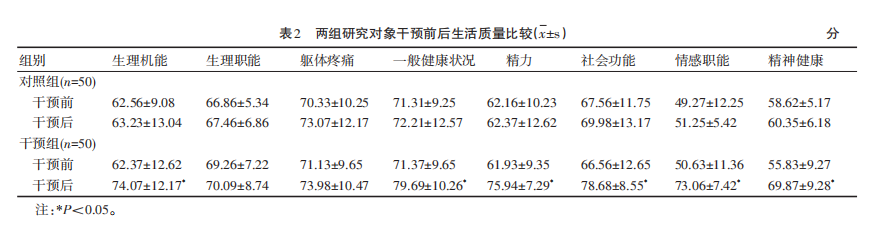

2.2 运动处方对患者生活质量的影响情况

在干预前及干预实施6个月后,分别对两组研究对象使用生活质量评价量表(SF-36)进行问卷调查,结果显示,对照组在干预前后SF-36的各项得分,差异均无统计学意义(P>0.05);干预组在生活质量评估除生理职能、躯体疼痛两项得分干预前后差异无统计学意义(P>0.05),在生理机能、一般健康状况、精力、社会功能、情感职能及精神健康各项得分干预前后比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

三、讨论

对慢性病患者进行有效的社区慢性病管理,对于减少和延缓疾病的发生和发展有重要意义。本研究显示,在慢性病管理中融入了运动处方的干预组,血压、血脂、BMI及腰围等各项相关生理指标值在干预后均明显降低,对高血压患者的病情控制与康复有明显益处。在慢性病管理中融入运动处方干预能有效提高慢性病患者的生活质量,尤其是在“一般健康状况”“精力”“情感职能”及“精神健康”易受个人主观感受影响的生活质量指标,在患者采纳运动处方后均显著提升。患者采纳运动处方后其“社会功能”得分也显著提升,一定程度上加强了患者与家人、朋友、邻居或集体的日常社交活动,而一种社会适应良好状态也有利于慢性疾病的控制与康复。用处方的形式规定运动种类、运动强度、运动时间、运动频率及运动中的注意事项,使得体育锻炼也做到对“症”下药。常规社区慢性病管理中对患者日常锻炼的指导,常常缺乏像运动处方的客观定量的指导与干预,所以对患者病情的控制与康复往往难以取得较好的实效。因此,应加强医体融合,将运动处方切实融入到社区慢性病的管理中,从而更有效地提升社区慢性病防控的实效。

参考文献(略)

作者:潘杨,邓韶英

作者单位:珠海市疾病预防控制中心

文章来源:中国初级卫生保健2021年5月第35卷第5期(总第425期)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。