肺动脉高压(PH)是由于某些或某种原因导致患者机体肺动脉出现异常升高的一种疾病,动脉型肺动脉高压属于第Ⅰ类肺动脉高压,其发病机制目前仍未明确,可能与肺动脉血流量增加、肺静脉压增高以及肺周围血管阻力增加有关。临床一般采用药物治疗降低患者肺动脉高压,但有研究表明,在药物治疗的基础上增加科学合理的运动锻炼,对患者病情的缓解具有显著的促进作用。运动疗法属于辅助治疗,因其能够有效提高患者运动耐量而在慢性阻塞性肺疾病(COPD)的治疗中得到广泛应用;但其疗程较长。心肺运动试验(CPET)是一种定量、无创伤、客观、连续及可重复的全面评估人体整体功能学检测方法,能够细致评估患者功能状态,其制订出的合理功率强度的运动方案能有效促进患者病情恢复。因此,此次研究旨在探讨△60%功率强度的运动方案运用在动脉型肺动脉高压患者的效果。

一、资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2018年9月至2020年12月期间收治的117例动脉型肺动脉高压患者作为研究对象,采用随机数字表法将患者分成两组。对照组58例,男30例,女28例;年龄45-78(61.52±6.15)岁;病程1-5(3.12±0.31)年;WHO心功能Ⅰ级28例,Ⅱ级30例。观察组59例,男29例,女30例;年龄44-77 (61.55±6.15)岁;病程1-6(3.25±0.31)年;WHO心功能Ⅰ级29例,Ⅱ级30例。两组患者一般资料不具有统计学意义(p>0.05)。纳入标准:①符合动脉型肺动脉高压诊断标准;②患者病情稳定,神志清楚;③患者及家属均知情同意。排除标准:①WHO心功能分级Ⅲ和Ⅳ级等活动严重受限患者;②合并其他重要脏器功能障碍患者;③患者下肢瘫痪等无法进行运动训练患者。本次研究已经本院医学伦理委员会审查并得到批准。

1.2 研究方法

对照组患者给予运动疗法,包括抗阻运动和有氧运动,抗阻运动包括仰卧起坐、哑铃举重、俯卧撑等,10个/组,2组/次,2次/天;有氧运动包括快走或慢跑,15-30分/次,3-5次/周。运动中注意出现头晕、胸闷和严重的呼吸短促等症状时立即停止。

观察组患者给予△60%功率强度的运动方案。采用某品牌运动心肺检测系统严格定标之后对患者进行整体功能的检测,患者坐位行静息状态心肺功能检测;在精准功率的自行车上静坐,时间为3分钟;再进行3分钟无负荷功率的热身运动,速率为60转/分;依据患者状况设置功率自行车,增速率范围10-30瓦/分,指导患者6-10分钟内达到症状限制内的极限运动,记录自行车的峰值负荷功率,后记录无负荷功率运动5-10分钟,试验结束,严格记录患者CPET各项参数。据患者CPET结果制定个体化的△60%功率强度运动处方:指导患者开始及结束时进行5分钟无功率负荷的热身运动和恢复运动,之间使用精准功率自行车进行△60%功率运动30分钟,运动中踏车速率维持在60转/分。共计40分钟/天,患者运动过程中监测脉搏血压,密切观察患者状态变化。运动频率为5天/周,△60%功率=(无氧阈功率-功率递增速率×0.75)÷2+(极限运动功率-功率递增速率×0.75)÷2。两组均持续训练8周。

1.3 观察指标

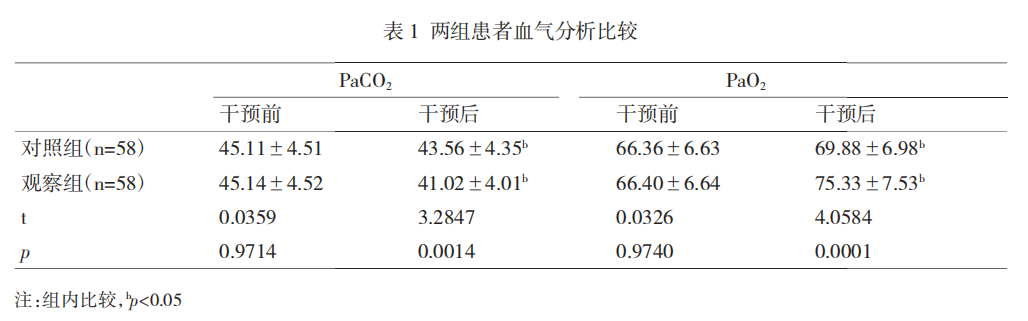

(1) 动脉血气指标:使用血气分析仪分别对患者干预前后二氧化碳分压(PaCO2)、氧分压(PaO2)检测并对比。

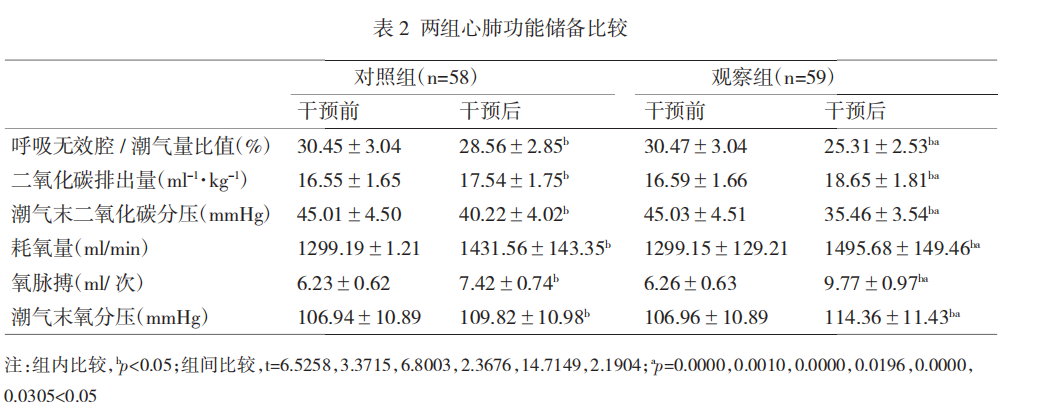

(2)心肺功能储备:分别检测患者干预前后二氧化碳排出量、耗氧量、潮气末氧分压、氧脉搏、潮气末二氧化碳分压、呼吸无效腔/潮气量比值并进行比较。

(3)运动耐量:检测患者干预前后峰值摄氧量 (VO2peak)、无氧阈(AT)、6分钟步行距离(6MWD)并对比。

1.4 统计学分析

使用SPSS 26.0软件进行数据分析,计量资料表示为均数±标准差(x-±s),行t检验;计数资料表示为百分比(%),行卡方(χ2)检验。p<0.05表示差异有统计学意义。

二、结果

2.1 血气指标

干预后,观察组患者PaCO2低于对照组,PaO2高于对照组(p<0.05)(表1)。

2.2 心肺功能储备

干预后,观察组患者潮气末二氧化碳分压、呼吸无效腔/潮气量比值低于对照组,二氧化碳排出量、氧脉搏、耗氧量、潮气末氧分压高于对照组(p<0.05) (表2)。

2.3 运动耐量

干预后,观察组患者VO2peak、6MWD、AT均较对照组高(p<0.05)(表3)。

三、讨论

动脉型肺动脉高压一般多发于中老年以及有肺动脉高压家族史的患者,临床上一般使用药物进行对症治疗,但此治疗方案的周期较长从而导致患者的治疗依从性降低最终造成病情反复,影响治疗的整体效果;现有研究表明,在药物治疗基础上配合适当运动训练能够提高治疗效果并改善患者身体各项功能指标。运动疗法是临床康复治疗的核心治疗手段,其通过指导患者进行运动,使患者全身或者局部功能恢复的训练方式,但其疗程较长。△60%功率强度的运动方案是经过CPET检测后专门针对患者身体状况制定的运动方案,方法更科学也更加贴合患者的身体状况,疗效更为显著。

PaO2和PaCO2是临床检测患者肺氧合功能的重要参考指标。结果显示干预后观察组患者PaO2高于对照组,PaCO2低于对照组(p<0.05),表明△60%功率强度的运动方案能够有效改善患者肺氧合功能。运动疗法中的仰卧起坐和快走运动,使患者通过运动训练增加了患者呼吸肌的耐力和力量,使患者的肺通气量增加,从而提高了患者肺泡通气率;并且还使得患者胸廓活动度以及肺组织弹性得到保持,从而改善了患者的肺氧合功能;但运动强度是根据患者耐受情况大致估算,容易发生运动过量的情况。△60%功率强度的运动强度介于AT以上,心率在最大心率的60%-80%之间,是最适合的运动强度,也是安全的运动强度,按照峰值摄氧量百分比划分属于次级量强度,能够使患者通过运动增强骨骼肌氧化能力,降低患者体内的乳酸生成,从而改善患者的肺通气需求。

运动会使人体氧需求量以及氧摄入量激增,因此,充足的心肺功能储备是保证患者能够进行肌肉运动的重要条件。结果显示,观察组患者呼吸无效腔/潮气量比值、潮气末二氧化碳分压低于对照组,氧脉搏、二氧化碳排出量、潮气末氧分压、耗氧量高于对照组(p<0.05)。表明△60%功率强度的运动方案能够有效提升患者心肺功能储备。运动疗法的快走及慢跑可以提高患者有氧运动能力,患者通过有氧运动能够有效改善心脏功能,辅助患者实现左心室的重构,改善患者左心室舒张末容量和LVEF,提高患者氧利用率,进而提升患者心肺功能储备。△60%功率强度的运动能够增加患者线粒体数量和肌肉,使机体对于儿茶酚胺类物质敏感性提高,降低心脏负荷;且还可通过运动间接锻炼患者呼吸肌,增加呼吸肌群的耐力,进而改善患者肺通气功能;两者结合进而有效提升患者心肺功能储备。

6MWD、AT、VO2peak是反映患者运动能力的重要指标,能够切实反映患者运动耐量的变化。结果显示,观察组患者6MWD、VO2peak、AT均高于对照组(p<0.05)。表示△60%功率强度的运动训练能够显著提升患者的运动耐量。俯卧撑和仰卧起坐能够提高一氧化碳生物利用率,从而缓解患者炎症通路和抗氧化的作用,快走以及哑铃举重可以减缓患者外周血管闭塞,增加患者骨骼肌毛细血管的密度,进而提升患者骨骼肌的耐力和强度,提高患者的运动能力以及耐力。△60%功率强度的运动通过改善患者肌肉代谢和纤维结构,使肌纤维由Ⅱx型转为Ⅱa型,并且使Ⅰ型纤维表面积增加,进而提高了患者机体有氧阈值,细胞氧化酶活性增加,进一步提高了患者运动耐量。但本研究不足之处在于未对患者出院后的病情恢复情况进行随访观察,后续将延长随访时间对本次方案进一步探讨。

综上所述,△60%功率强度的运动训练能够有效提高患者肺氧合功能,改善患者心肺功能储备,提升患者运动耐量,效果显著,有推广价值。

参考文献(略)

作者:杨亚旭,宋欣欣,焦春辉

作者单位:河南科技大学第一附属医院

文章来源:临床心电学杂志2022年02月第31卷第1期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。