心房颤动是较常见的心律失常类型,发病多与血流动力学不稳定、脑卒中等因素相关,其发病机制主要是心房有序的电活动消失而出现不规则的心房颤动,导致心房失去有效的收缩与舒张功能。临床上对于心房颤动患者的治疗多以药物复律、电复律或射频消融为主,辅以抗凝、防止血栓形成等药物治疗以预防并发症。然而随着医疗技术发展,单一药物治疗等方式已无法满足患者治疗需要。因此,适当的运动对于心房颤动的患者至关重要。本研究中老年心房颤动患者在规范药物治疗的前提下进行心肺运动训练,通过凝血生物学标志物及纤维蛋白溶解活性的变化,观察运动训练对心房颤动患者的作用。

1、资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年7月至2021年6月入住浙江省荣军医院心内科及门诊的心房颤动患者136例,年龄65~79岁。根据随机数字表法分成运动组及对照组,每组各68例,对照组有16例因依从性原因退出该研究,最终纳入运动组(药物治疗联合运动训练)68例,对照组(单纯药物治疗)52例。纳入标准:心电图记录的阵发性或持续性老年心房颤动患者,年龄≥65岁,并签署书面知情同意书。排除标准:永久性心房颤动;实质性语言障碍;严重不良健康状况使体育锻炼不可能;预期寿命短于一年,或基线测试期间有心脏病迹象。该研究已通过浙江省荣军医院医学伦理委员会批准(批准号:2020伦审研第 2号)。两组患者基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

1.2 方法

患者入院后,对照组予可达龙药物复律或者美托洛尔缓释片控制心室率,辅以利伐沙班15mgqd抗凝防止血栓形成等药物进行常规治疗,药物治疗为长期治疗。运动组在上述基础上予心肺运动训练,在入组后即可开始,到实验结束,总时间6个月。心肺运动训练方法采用功率车,斜坡式负荷递增的方法。根据Borg量表-主观用力程度分级评估(感知功耗等级1~20级)进行运动强度的调整。建议运动方法:以Borg量表11~15级的运动强度,先热身约5min(左右小跳、开合跳、站姿后踢腿),功率车运动约30min,再放松约5min(左侧髂腰肌拉伸、右侧髂腰肌拉伸、站姿髋内收肌拉伸),每周锻炼强度增加,直到达到预定的强度。运动频率及强度:(1)患者健康状况好,体力适应佳,可采用Borg量表11~15级的强度,每周运动5次,每次持续运动30~45min的训练方式。(2)对于体力衰弱和高龄的患者不能耐受上述运动强度的,采用Borg量表11~13级的强度,短时间(每次约10min),一日3次,累积运动时间30~45min的方式,每周3~5次。(3)对于上述运动强度都不能耐受者,起始的运动强度为Borg量表7~8级,运动速度放缓,每次运动5~10min,每周2次,待患者耐受良好时,每次训练的时间增加到15min,每周3次,最终达到每周3~5次,每次20~60min的Borg量表11~12级强度的运动。

1.3 疗效指标

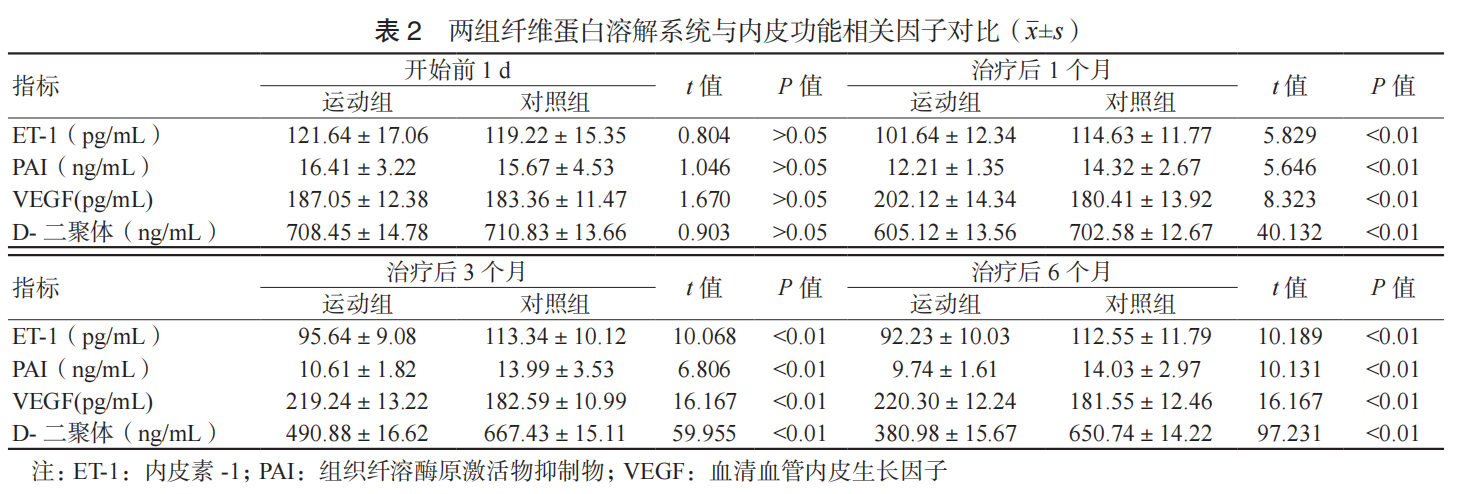

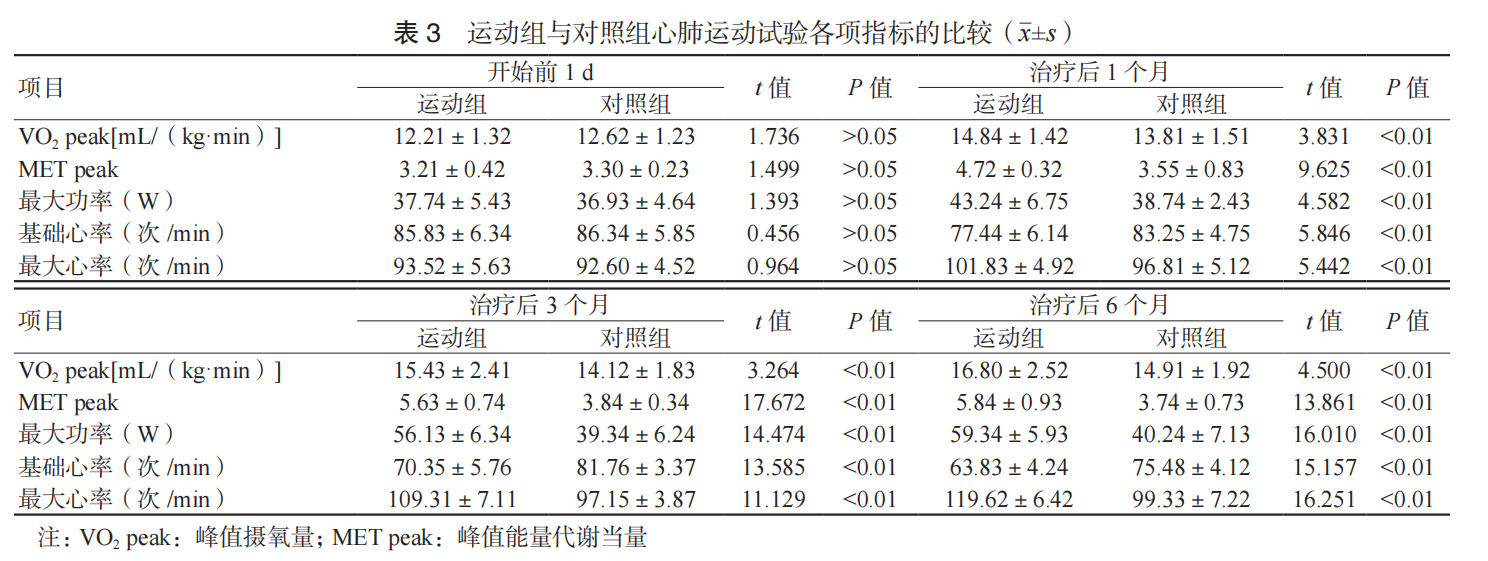

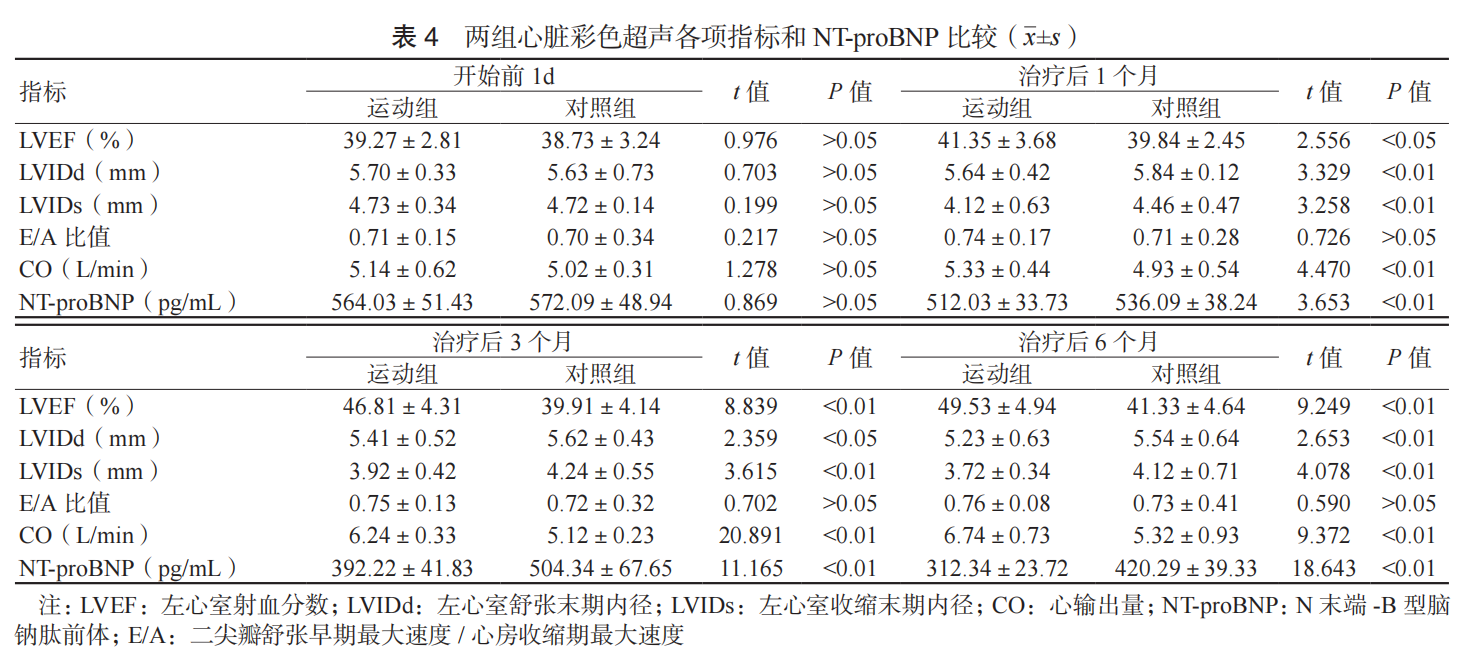

(1)纤维蛋白溶解系统指标及内皮功能指标:治疗开始前1天,治疗1、3、6个月患者来院采集静脉血,以酶联免疫法检测患者血清中的D-二聚体以及组织纤溶酶原激活物抑制物(plasminogen activator inhibitor,PAI)等纤维蛋白溶解系统指标及内皮素-1(endothelin-1,ET-1)、血管内皮生长因子(vascular endothlial growth factor,VEGF)等内皮功能相关因子水平。(2)心肺运动试验指标:在治疗开始前1天,治疗1、3、6个月运用某品牌运动心肺功能评估测试系统进行心肺运动评估,观察患者的峰值摄氧量(VO2peak)、峰值能量代谢当量(metabolic equivalent peak,METpeak)、最大功率、基础心率(静息心率)及最大心率情况。(3)心功能指标:治疗开始前1天,治疗1、3、6个月以二维超声心动图检测患者的左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、左心室舒张末期内径(left ventricular internal diastolic dimension,LVIDd)、左心室收缩末期内径(left ventricular internal diameter systole,LVIDs)、心输出量(cardiac output,CO)、E/A比值(E峰代表的是二尖瓣舒张早期最大速度,A峰代表的是心房收缩期最大速度,E/A比值表明的是心房收缩时对二尖瓣流量的影响);并检测血清N末端-B型脑钠肽前体(N-terminal B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)水平。

1.4 统计学处理

采用SPSS20.0版软件进行统计分析,计量资料以x±s表示,采用t检验,计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2、结果

2.1 运动对纤维蛋白溶解系统和内皮功能相关因子的影响

治疗1、3、6个月,运动组的ET-1、PAI、D-二聚体水平与对照组比较显著降低,VEGF与对照组比较显著升高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2运动对心肺运动试验各项指标的影响

治疗开始前1d两组各项心肺运动试验指标差异无统计学意义(P>0.05),运动组治疗后1、3、6个月的心肺运动试验指标VO2peak、METpeak、最大功率、最大心率均高于对照组,基础心率低于对照组(P<0.05),见表3。

2.3 运动对心功能各项指标的影响

两组不同时间点的E/A比值对比差异无统计学意义(P>0.05),运动组治疗1、3、6个月的LVEF及CO均高于对照组,LVIDd、LVIDs、NT-proBNP均低于对照组,两组对比差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3、讨论

临床研究发现,心房颤动的发病机制多与氧化应激反应和全身炎症有关,心房颤动发病因素中,与血栓形成相关的病理生理改变较复杂。血流变化(动脉淤滞)、血管壁异常和止血平衡中的凝血酶变化,在心律失常发生发展过程中起着重要作用。近年来提出的导致心房颤动发生率增加的机制是凝血和血栓前状态。而促凝血和血栓前状态可能在慢性心房颤动患者中更多地表达。因此对于心房颤动患者检测其凝血生物标志物,可以更好地评估患者的病理变化以及预后转归。

D-二聚体是纤维蛋白变性的副产物,反映凝血酶和纤维蛋白转换,是高凝状态的标志物之一。纤维蛋白溶解活性也是心房颤动患者预后的主要指标,而PAI是纤溶酶原激活系统的直接抑制剂,其与粘附性糖蛋白的相互作用,在组织重塑中起到一定的作用,PAI水平的增加与冠状动脉狭窄和急性冠状动脉综合征的发生风险增加存在一定联系,近年来研究结果表明PAI水平升高与心房颤动发生率之间也存在明显的关系,心房颤动患者PAI水平升高。血管内皮执行心血管系统的正常运作,内皮功能评估可能是心血管疾病患者危险分层的一部分,ET-1是由内皮细胞合成和分泌的蛋白质,是内皮功能障碍的特异度和敏感度标志物。平衡内皮功能障碍的促凝活性VEGF在血管生成中起着重要作用,VEGF血清水平降低是内皮功能异常的标志物。以往研究表明内皮功能异常易发生于患者心房组织纤维化,这是阵发性转变为持续形式的心律失常的主要因素。本研究通过心房颤动患者的运动训练,有效改善了血清中的纤维蛋白溶解系统和内皮功能相关因子(D-二聚体、PAI、ET-1、VEGF),提示运动训练有利于心房颤动患者血管内皮功能改善。

在健康人的大多数观察性研究中,久坐的生活方式和耐力运动都与心房颤动发生风险增加有关。在关于所有类型心房颤动患者体育运动健康益处的最新荟萃分析中,运动可导致心率控制改善,消融后心房颤动复发风险降低,生活质量提高。本文研究结果显示运动组心肺运动试验各项指标改善优于对照组,心肺运动对心功能各项指标的改善也起到了重要的作用,与以上研究结果一致。

综上所述,心肺运动训练有利于改善老年心房颤动患者纤维溶解系统和血管内皮功能,改善患者心功能,提高患者的生活质量。然而受样本量及随访时间等因素限制,本研究有一定局限性,如未对阵发性心房颤动、持续性心房颤动等疾病亚型进行深入分析,且尚未分析患者运动后的心肺功能差异,故日后仍需扩大样本量,延长随访时间,进一步分析心肺运动训练的临床应用价值。

参考文献:略

作者:孙燕,钱承嗣

作者单位:浙江省荣军医院心血管内科

来源:心脑血管病防治2022年12月第22卷第6期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。