心律失常是一类常见的心血管疾病,表现为心悸心慌,部分患者可能出现胸闷、胸痛、乏力、头晕、晕厥、猝死等,可分为遗传性心律失常及后天获得性心律失常,其中遗传性心律失常多为基因通道突变所致,后天获得性心律失常多见于各种器质性心脏病,如冠心病、心肌病、风湿性心脏瓣膜病等。有研究认为,心律失常患者普遍存在负面心理,如焦虑、恐惧、抑郁等,对疾病康复及日常生活影响较大。因此,需关注心律失常患者的心理状况,且由于患者需回归正常生活,因此对心律失常的自护能力也存在一定需求。双心护理在注重心血管疾病患者整体护理的同时,对患者心理进行强化护理。行为转变理论着眼于行为的变化过程及对象的需求,干预人员在干预对象的行为发生、改变过程中进行知识的巩固与强化,进而提升患者自我管理能力。本文旨在探究双心护理结合行为转变理论对心律失常患者心理状况、自护能力的影响。

1、对象与方法

1.1 对象

1.1.1 研究对象

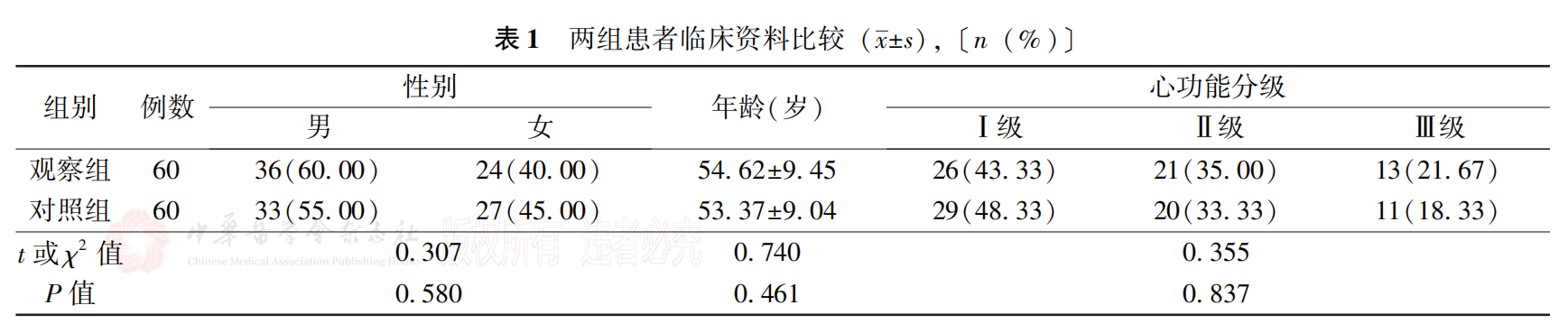

选取2019年2月至2021年2月蒙阴县人民医院收治的120例心律失常患者为研究对象,使用随机数字表法分为对照组和观察组各60例。纳入标准:①符合心律失常诊断标准;②年龄>18岁;③患者充分知情同意,并签署知情同意书。本研究符合《赫尔辛基宣言》中医学研究伦理原则。排除标准:①病情危重者;②合并肝、肾功能严重异常者;③合并恶性肿瘤者;④存在沟通障碍、理解障碍者;⑤合并免疫、血液系统疾病者;⑥合并抑郁症、精神分裂症等精神疾病者;⑦合并糖尿病、甲状腺疾病者。两组患者一般临床资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性,见表1。

1.2 干预方法

对照组患者实施常规护理,根据患者主诉及病情予以心电图检查、心电监护、预防室速、密切监控病情变化等,干预人员指导患者完成各项检查,指导患者进行用药。观察组在对照组常规护理基础上实施双心护理结合行为转变理论的护理,具体方法如下。①无意向阶段:在患者入院后,由干预人员与之进行沟通,建立良好的护患关系,并在此过程中对患者进行心理评估。在患者进行检查、用药前与患者进行沟通,向患者讲解心律失常检查及用药的意义,消除患者的紧张、焦虑情绪。干预人员争取患者家属的配合,共同为患者提供心理疏导及健康教育。在干预人员对患者基础健康教育结束后,组织患者参与1次心律失常知识讲座,每周由干预人员组织,时长为45min,在讲座过程中使用视频、图片等资料,充分增强心律失常患者的健康意识。②意向阶段:讲座结束后,由干预人员与患者进行一对一交流,了解患者改变行为存在的内心顾虑,并与患者进行探讨,寻找解决阻碍患者采取行为转变的方法。③准备阶段:干预人员建立患者基础档案,记录患者血压、体重等基础资料,并为患者制定院外健康生活方案,包括饮食、运动、用药等方面。计划制定后,干预人员根据患者病情、基础疾病、文化程度再次进行个性化健康教育,反复讲解使患者了解心律失常病因、危险因素、可能导致的不良后果等,使患者充分认知到保持健康生活、合理饮食、遵医嘱用药的必要性,向患者讲解使用的药物的药理作用、可能的不良反应,增强患者的药物认知,增强患者家属对心律失常的认知,以保证患者家属可为患者提供一定心理、行为支持。④行动阶段:患者出院后,开始执行已制定的行为改变方案,但应控制作息,避免劳累,由患者家属为患者提供心理支持,鼓励患者配合用药,增强患者用药依从性。⑤维持阶段:在患者形成良好行为习惯后,干预人员定期通过短信、电话掌握患者情况,并根据患者行为情况予以指导,强化患者健康行为。在患者出院后,干预人员根据患者兴趣爱好,鼓励患者出院后在空余时间进行适度运动、听音乐、下棋等活动。干预活动持续3个月。

1.3 观察指标及评估标准

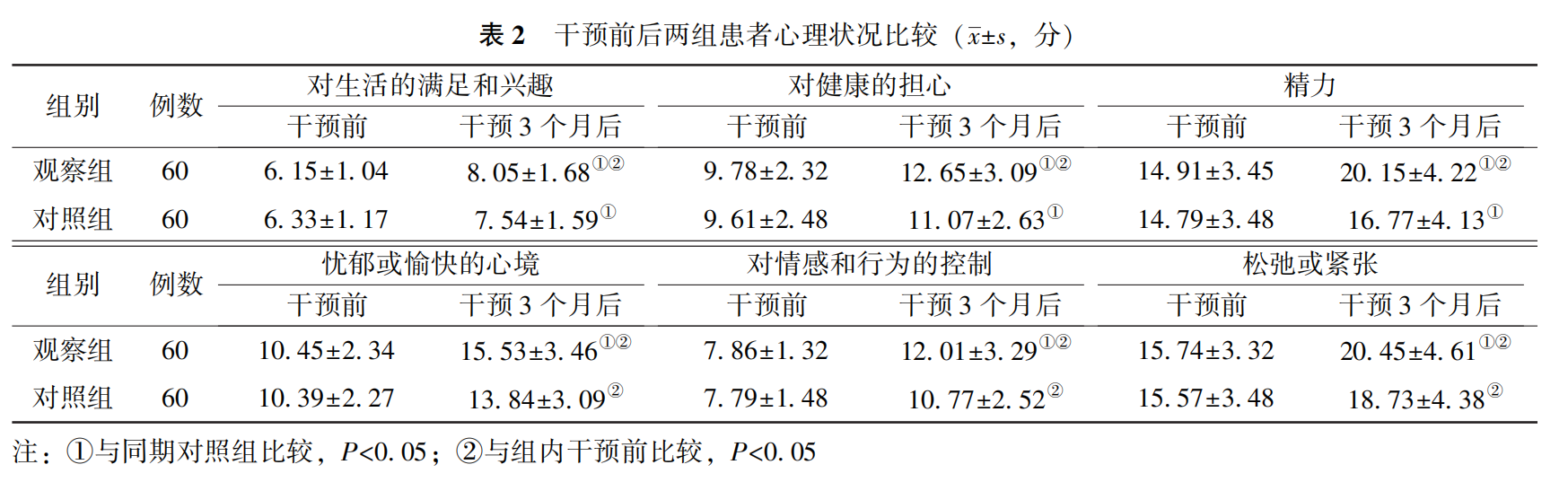

1.3.1 心理状况评估

使用总体幸福感量表(GWB)进行心理状况评估。GWB涵盖对生活的满足和兴趣、对健康的担心、精力、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制、松弛或紧张6个维度、共18个项目,得分范围0~104分,得分越高,表示患者心理状况越好。

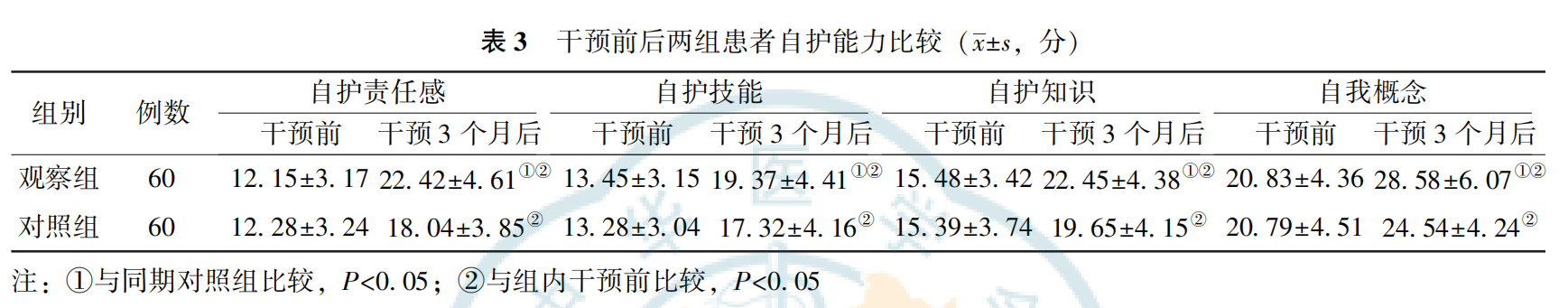

1.3.2 自护能力评估

使用自我护理能力测定量表(ESCA)进行自护能力评估。ESCA涵盖自护责任感、自护技能、自护知识、自我概念4个维度,满分172分,得分越高,表示患者自护能力越好。

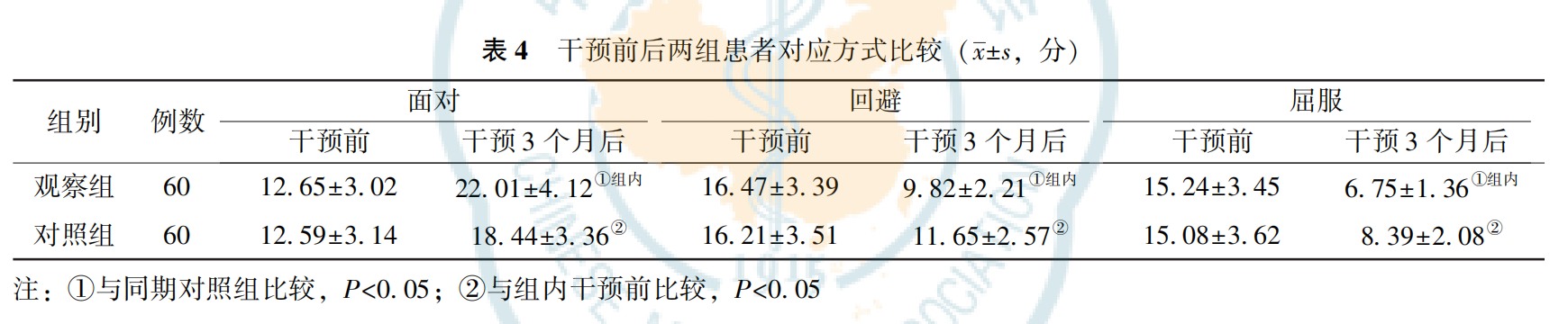

1.3.3 应对方式评估

采用医学应对方式调查量表(MCMQ)对应对方式进行评估。MCMQ涵盖面对、回避、屈服3个维度、共20个条目,每个条目均采用1~4分Likert4级评分法,患者该维度得分越高,表示对应方式越倾向于该维度。

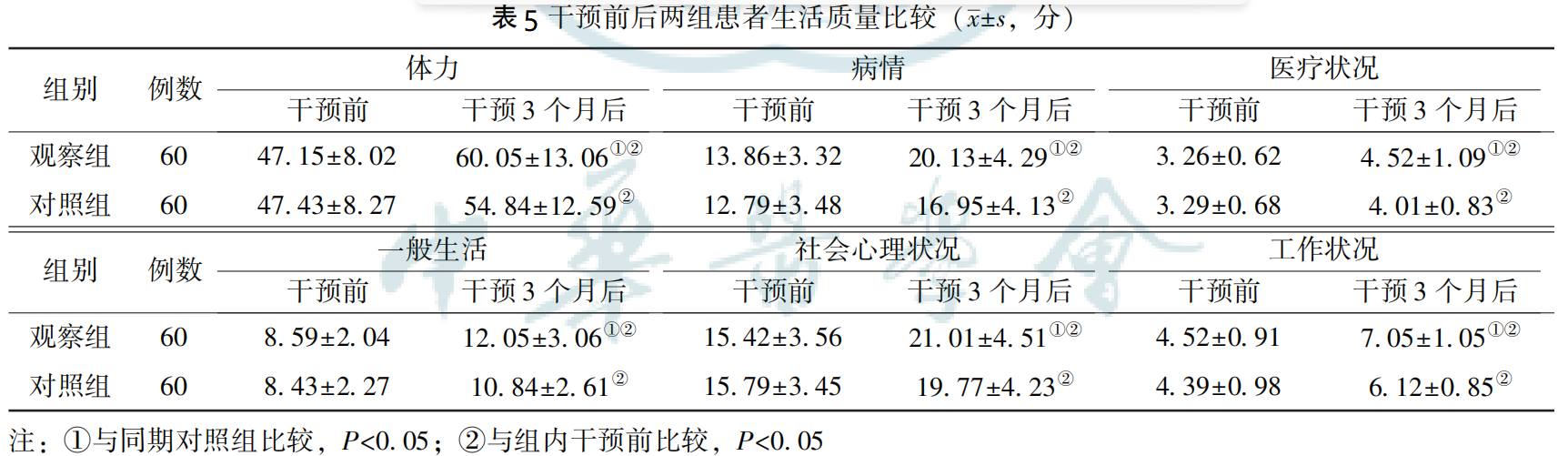

1.3.4 生活质量评估

使用中国心血管病人生活质量评定问卷(CQQC)对生活质量进行评估。CQQC涵盖体力、病情、医疗状况、一般生活、社会心理状况、工作状况等6个维度共24个条目,CQQC总分为0~154分,得分越高,表示生活质量越高。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS22.0对数据进行分析,计数资料以百分率(%)表示,采用X2检验;计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,组间比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2、结果

2.1 心理状况比较

干预3个月后,两组患者GWB中对生活的满足和兴趣、对健康的担心、精力、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制、松弛或紧张维度得分较干预前上升,且观察组高于同期对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.2 自护能力比较

干预3个月后,两组患者ESCA中自护责任感、自护技能、自护知识、自我概念维度得分较干预前上升,且观察组高于同期对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.3 对应方式比较

干预3个月后,两组患者MCMQ量表中面对维度得分较干预前上升,且观察组高于同期对照组;回避、屈服维度得分均较干预前下降,且观察组低于同期对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

2.4 生活质量比较

干预3个月后,两组患者CQQC中体力、病情、医疗状况、一般生活、社会心理状况、工作状况维度得分均较干预前上升,且观察组高于同期对照组(P均<0.05),差异均有统计学意义,见表5。

3、讨论

心律失常可由器质性心血管病、药物中毒、电解质及酸碱平衡失调、自主神经功能紊乱等引起,严重者可能突然发作而猝死,或导致心力衰竭。因此,患者需充分了解自身病情,并针对潜在的致命风险实施恰当的护理。双心护理区别于常规护理,在进行常规护理的基础上从心理-社会的角度对患者进行干预,对患者心理状况及自我管理能力均有一定改善作用。行为转变理论在不同的行为转变阶段对患者进行护理,有助于逐渐纠正患者不良行为及习惯,达到良好自我管理的目的。

本研究结果显示,观察组患者经双心护理结合行为转变理论护理后,心理状况显著优于对照组,说明双心护理结合行为转变理论护理有助心律失常患者改善心理状况。其原因可能在于:双心护理通过激发患者积极心理,并引导患者在空闲时间以兴趣爱好的方式排解内心负面情绪,有助于患者改善心理状况;且双心护理加强了家属对患者的支持,使患者充分感受来自家属的关怀,有利于减少患者自我负担感。王思洋等研究认为,实施双心护理有助于缓解患者负面情绪,与本研究结果一致。另一方面,观察组患者干预后自我护理能力优于对照组患者,说明双心护理结合行为转变理论护理对患者自我护理能力提升有促进作用。究其原因可能与下列因素相关:行为转变理论将患者的行为改变视为动态过程,针对各个行为改变阶段进行针对性护理,在无意向期及意向期唤醒患者健康意识,在准备、行动阶段则增强心律失常相关知识以促进患者采取健康行为,并促使患者进行自我约束,最终达到维持健康行为、纠正不良习惯的目的。姜文菊等研究也证实,行为转变理论的护理模式有利于提升患者自护能力。

经双心护理结合行为转变理论护理后,两组患者的对应方式均发生改变,由屈服、回避的状态转变为面对状态,但观察组患者面对倾向更显著。其原因可能为:实施双心护理结合行为转变理论护理后,干预人员可确保患者充分掌握心律失常相关知识,减少生活中的心律失常诱因,明确纠正自身不良行为,使患者保持健康行为状态。本研究结果显示,实施双心护理结合行为转变理论护理的观察组患者生活质量明显高于对照组,说明双心护理结合行为转变理论护理有助于改善心律失常患者生活质量。其原因可能:患者出院后,家属在日常生活中对患者进行监督、鼓励,患者自身进行行为转变,有助于促进患者养成健康的行为习惯,最终达到改善患者生活质量的效果。林少娜研究认为,实施双心护理能明显改善患者生活质量,与本研究结果一致。

综上所述,双心护理结合行为转变理论护理对心律失常患者心理状况有改善作用,能在一定程度提升患者自护能力,减少患者屈服、回避的状态,转变为面对状态,且能提升患者生活质量。

参考文献:略

作者:张明梅,王亚丽,孙明月

作者单位:蒙阴县人民医院心血管内科

来源:国际护理学杂志2022年4月第41卷第8期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。