经皮冠状动脉介入术(PCI)治疗是目前救治急性心肌梗死(AMI)患者最有效的手段。PCI在改善AMI患者预后方面发挥重要作用,但术后的康复与长期管理仍面临诸多挑战。有研究表明,系统的心脏康复训练能够显著改善心血管疾病患者的生活质量,降低其再入院率和死亡率。早期心脏康复训练作为一种综合性的干预措施,正在逐渐引起临床学者的关注。本文主要探讨在AMI患者PCI术后实施早期心脏康复训练干预的效果及价值。

资料与方法

1.1 一般资料

选择本院2022年1月至2024年1月收治的AMI患者120例,随机分为观察组和对照组各60例。观察组女26例、男24例,年龄(62.53±5.21)岁,梗死部位:下壁心肌25例、前间壁心肌11例、前壁心肌19例,合并症:糖尿病11例、心力衰竭3例、高血压23例;对照组女25例、男35例,年龄(62.69±5.60)岁,梗死部位:下壁心肌26例、前间壁心肌9例、前壁心肌20例;合并症:糖尿病8例、心力衰竭4例、高血压22例。纳入患者均符合《急性心肌梗死诊断和治疗指南》中关于AMI的诊断标准;年龄18~75岁;入院后行PCI治疗;术后血流动力学稳定,无严重并发症;LVEF>40%。已排除伴有严重非心血管系统疾病者;术后出现严重心脏并发症者;发生复发性心肌梗死者;存在活动性感染者;有限制运动疾病的患者;有严重精神疾病或认知障碍者。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 干预方法

对照组实施常规性院内康复干预。观察组在常规康复方案的基础上开展早期心脏康复训练干预。(1)术后12h内,由接受过专业学校培训和专业康复师指导,患者在床上进行相关恢复活动,包括体位转换、摄食、排泄以及四肢的适度活动。(2)在康复师的辅助下,患者自术后第1~3天开始尝试离床活动。期间进行多次短暂的间歇锻炼,每次持续时间为5~10min,运动强度以不超过症状限制心率的50%为宜。(3)术后第4~7天,逐渐将康复训练的强度提升,患者参与更为系统的训练,内容主要为平躺式心肌锻炼、使用器械进行的心脏耐力增强训练,确保运动强度适中且节奏稳定。此外,患者还做适量的步行和四肢锻炼,每次持续时间为10~20min。训练计划依据患者的个体状况进行灵活调整。训练过程中,患者的心率目标应保持在症状限制心率的60%~70%之下。(4)自术后第7天起直至出院,患者的康复训练引入站立式心肌训练,涵盖步行练习、上肢肌肉耐力训练,以及适度的负重训练。每项训练持续时间为10~20min,训练频率按患者实际健康状况进行个别调整。训练期间患者的心率需控制在症状限制心率的70%~80%以下。

1.3 观察指标

于干预前后采用间接比色法进行血浆一氧化氮(NO)进行检测,采用化学发光免疫分析法进行血浆内皮素(ET)实施检测。于干预前后使用彩色多普勒超声心动仪(型号:GE-ViVid7型)评估患者的心脏功能。测定指标具体为左室舒张末期容积(LVEDV)、左室收缩末期容积(LVESV)、左心室射血分数((LVEF)。观察患者并发症发生情况。于干预前后采用中文版健康调查简表(SF-12)评估患者生活质量,分数越高,表明生活质量越好。

1.4 统计学方法

采用SPSS25.0软件对数据进行分析,计量资料以(±s)表示,行t检验,计数资料以n,%表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结果

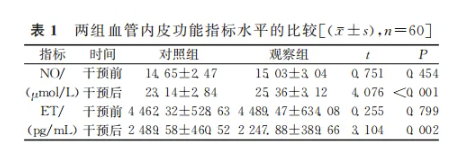

2.1 血管内皮功能变化情况

干预前,两组NO、ET水平比较均无差异(P>0.05);干预后,两组NO水平均升高,ET水平均降低,且观察组更明显(P<0.05)。见表1。

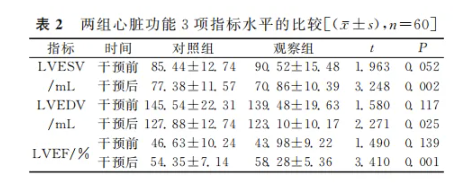

2.2 心脏功能变化情况

干预前,两组心脏功能指标比较均无差异(P>0.05);干预后,两组LV-EDV、LVESV水平均降低,LVEF水平均升高,且观察组更明显(P<0.05)。见表2。

2.3 并发症

两组发生心律失常、心源性休克、再发AMI、心衰等并发症的情况分别为,对照组3例、2例、3例、2例;观察组1例、1例、1例、0例。观察组术后并发症总发生率为5.00%,显著低于对照组的16.67%(χ2=4.227,P<0.05)。

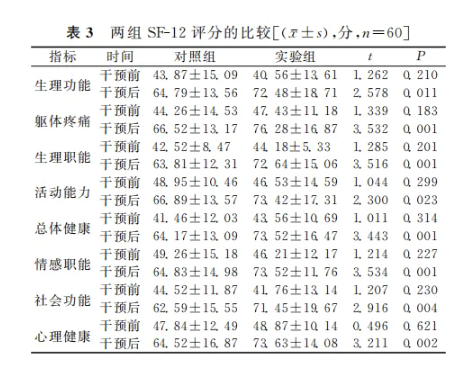

2.4 生活质量

干预前,两组SF-12各维度评分比较均无差异(P>0.05);干预后,两组SF-12各维度评分均升高,且观察组高于对照组(P<0.05)。见表3。

讨论

PCI为AMI临床救治的主要手段,其术后康复是一个重要且复杂的过程。PCI术后给予AMI患者科学康复治疗和干预,有助于患者术后康复效果提高及并发症控制。心脏康复训练是一种专门针对心脏病患者设计的恢复性运动和生活方式改变计划,目前在心脏疾病患者术后康复中已经获得广泛应用。术后实施心脏康复训练,旨在帮助患者增强体力,减少心脏病发作的风险,改善患者的生活质量,帮助患者术后能够更好重新融入日常生活。PCI术后,AMI患者往往存在内皮功能障碍,不仅影响患者心脏的康复进程,还会增加心血管事件复发的风险。

本研究将早期心脏康复训练应用于AMI经PCI术后患者中,结果显示,干预后,观察组NO、ET水平均低于对照组(P<0.05);干预后,观察组的LVESV、LVEDV均低于对照组,LVEF高于对照组(P<0.05);观察组术后心血管并发症发生率低于对照组(P<0.05);观察组术后SF-12量表各项内容评分均高于对照组(P<0.05)。说明早期心脏康复训练干预能够全面提高患者的血管内皮功能及心脏功能的改善效果,减少术后并发症,从而达到改善患者生活质量的目的。分析原因,术后12h内的早期轻度活动能够有效预防深静脉血栓形成和肌肉萎缩等并发症。同时,还可有效促进患者术后机体血液循环及新陈代谢,有助于减轻机体炎症反应,进而对血管内皮功能的恢复产生积极作用;从术后1~3天进行短暂间歇锻炼,到第4~7天的逐渐将训练强度增加,再到术后第7天以后的站立式训练是一个循序渐进的运动强度过程,不仅能够更好适应患者术后身体的恢复进程,同时还通过适度的心肺功能锻炼促进患者心脏泵血效率和心肌耐力增强。这也有助于改善血管内皮功能和心功能;早期心脏康复训练根据患者的个体状况对训练计划进行灵活调整,可确保每位患者均能在适合自己的运动强度和节奏下进行心脏康复训练,进而保证训练效果;在训练过程中,加强对患者心率、症状等变化情况进行严密监控,根据实际情况对训练强度和内容进行合理调整,这不仅能防止心脏过负荷,还可保证患者身体条件允许情况下能够适当进行更高强度的训练,进而提高心脏、血管功能的改善效果,降低心血管并发症的发生风险。

参考文献:略

作者:李盼盼 张嘉

单位:南阳市中心医院心内特需病区

来源:贵州医药2025年1月第49卷第1期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。